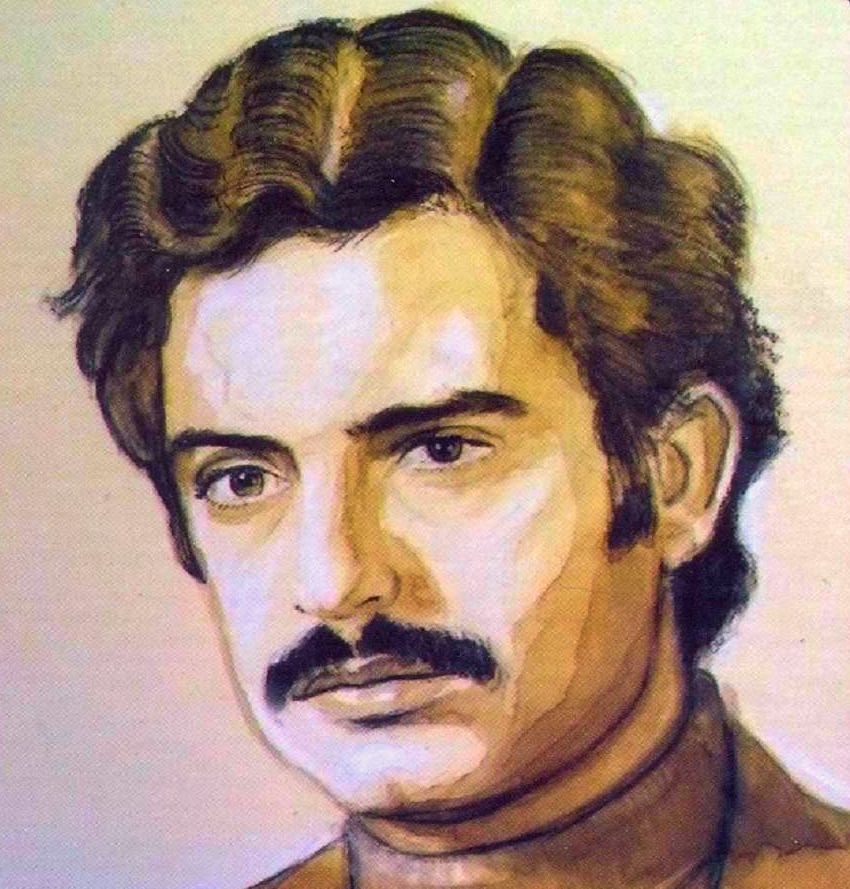

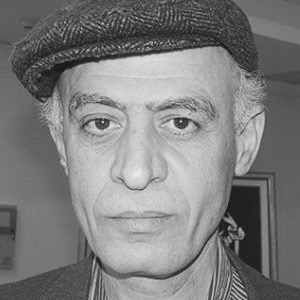

أحببت شعر أحمد دحبور قبل أن ألتقي به بعشرين عاما. التقيت به أول مرة في مكتبة بلدية نابلس، في العام 1997، حيث قدم من غزة لإحياء أمسية شعرية في حديقة المكتبة، في الهواء الطلق. كان يحمل في حقيبته مخطوطات ثلاثة كتب لي كنت أرسلتها من نابلس إلى غزة مع ابنة عمي لتعطيها للقاص والروائي غريب عسقلاني ليصدر لي كتاباً، من غزة، عن وزارة الثقافة في السلطة الفلسطينية.

سيلقي الشاعر قصائده عن ظهر قلب. كان الإلقاء لافتاً ولسوف أسأله: كيف تحفظ قصائدك وتلقيها هكذا؟ أجابني: لكثرة ما ألقيتها في المنافي؛ في المخيمات وفي التجمعات الفلسطينية.

قصائد الشاعر أحمد دحبور الأولى، قبل أن يلجأ إلى التجريب، كانت قصائد ذات نزعة غنائية وينطبق عليها قول الشاعر القديم:

تغن بالشعر أما كنت قائله

إن الغناء لهذا الشعر مضمار.

لم يكن أحمد دحبور بدأ يجرب ويكتب قصائد تميل إلى المحاججة ويغلب عليها الطابع العقلي. كان الجو صيفاً وكان يصطحبه نزيه خطاطبة الذي يحمل الدكتوراه ويدير مكتب الثقافة في نابلس. كلما زار الشاعر نابلس التقينا. قبل أن ألتقي به التقيت بشعره.

في نهاية ثمانينيات القرن الماضي أخذت أقرأ مجلة “الجديد” الصادرة في حيفا- المدينة التي ولد فيها وغادرها وعمره عامان- وكانت “الجديد” تنشر بعض قصائده. من “الجديد” قرأت “العودة إلى كربلاء ” وسحرتني الغنائية العالية فيها.

حين تحدثت والمرحوم الشاعر علي الخليلي عن غنائية أحمد دحبور قال لي: حين يريدون إغاظة محمود درويش يذكرون اسم أحمد دحبور وشعره. كانت غنائية قصائد الشاعرين في أوجها، وكان أحمد من شعراء الثورة الفلسطينية في الخارج.

في “العودة إلى كربلاء” وفي “حكاية الولد الفلسطيني” كتب عن راوية المخيم الذي يقف في مواجهة دنانير الدخيل/النخيل، وكانت عين المخيم فيه لا تخطئ، كما ورد في “العودة إلى كربلاء”.

سحرتني القصيدة ولما كنت أدرّس في مدارس الأونروا وأشارك بفعالية في النشاط الأدبي لطلاب المدارس، فقد اخترتها لتكون إحدى قصائد المسابقة على مستوى مدارس اللاجئين.

في قصيدة ثانية سأكرر:

“-اسمع ابيت اللعن راوية المخيم

افتح له عينيك وافهم

-هذي الصفائح والخرائب والبيوت

فيها كبرت بها كبرت وفوضتني عن جهنم”

سيتكرر اللقاء. كان أحمد دحبور مقرباً من الرئيس ياسر عرفات، وكلما أقيم حفل توزيع جوائز فلسطين في نابلس، تحت رعاية الرئيس، كان أحمد يحضر، وكان أبو عمار يستشيره في أمور عديدة ونادراً ما رد له طلباً، ولذلك حين كان يريد طباعة كتب كان يذهب إلى الرئيس مباشرة، إن تعثرت الوزارة في طباعتها.

ومع أنني كنت كاتباً أكتب ضد أوسلو إلا أن هذا لم يحل دون لقائنا.

كان مساء يأتي ونزيه خطاطبة إلى بيتي ونتحاور في الأدب وفي أوسلو، وهو الذي طبع كتابي “أدب المقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات” (1998). كتب للكتاب مقدمة اختلف فيها معي ورأى أنني أقرأ المغني قبل أن أقرأ الأغنية وأنني أتزيد في الحديث عن شخصية الكاتب والشاعر وكنت بدوري أستغرب منه كونه شاعر مقاومة يسارية. (سيخبرني مرة أنه سئل عن طباعة كتابين أحدهما كتابي: كيف طبعته؟).

سنختلف في قضايا أدبية وسيتم الخلاف على صفحات الجرائد، ولكن هذا لم يفسد للود قضية، ولطالما أشاد بخلافنا وعدّه خلافاً بناء. نختلف ونلتقي ونتصافح ونتحاور من جديد، وحين أزوره وأشعر أنني أثقل عليه في جلستي -أحياناً تستمر الزيارة ثلاث أو أربع ساعات- كان يقول لي: أنت تتحدث معي في أشياء محببة على قلبي.

إنه شاعر مثقف ويعرف المرء سعة اطلاعه من خلال مقالاته التي كان ينشرها في مجلة “الأفق” في قبرص -آمل أن يكون اسم المجلة صحيحاً- ومن خلال مقاله الأسبوعي في جريدة “الحياة الجديدة” تحت عنوان “عيد الأربعاء” أو “دمعة الأربعاء”.

مرة سألني في نابلس: من أين تشتري كتبك؟ أخذته إلى مكتبة الرسالة فانتقى منها مجموعة من الكتب وقال لصاحبها: احسب لي مرابحي، ولم يقل: خسائري، فابتسمت.

كان أحمد دحبور يشيد بياسر عرفات وإغداقه على الكتّاب الفلسطينيين، ولطالما فاخر بكرم عرفات معهم. (هنا قد يعترض بعض الكتاب وتكون له وجهة نظر مختلفة).

مرة زارني في رمضان وأردت أن أعد لي وله وجبة غداء فاعتذر وقال لي إنه صائم. ولما استغربت أوضح لي أن الصيام لدى عائلته ضرب من الفولكلور. كان أبوه يغسل الموتى ويصلي ويصوم، وأحمد هو القائل:

“اسمي أحمد

وأبي من يغسل موتاكم.”

ولا تبدو ثقافته في مقالاته وحسب، فالمحاضرات التي كان يلقيها في الندوات والمؤتمرات كانت تعكس ثقافة واسعة وتصدر عن اطلاع كبير. مرة شاركنا معاً، في جامعة النجاح الوطنية، في ندوة عن الكاتب الروسي بوشكين وتحدث عن ظهر قلب. لم يقرأ عن ورقة، وكانت المعلومات تجري على لسانه. كما لو أنه يغرف من بحر.

أحب غسان كنفاني ومحمود درويش. قال لي: منذ استشهد كنفاني أخذت على عاتقي أن أكتب، كل عام، في ذكراه. وما من عام مر إلا كتب فيه في تموز مقالاً في غسان. وكان معجباً بمحمود درويش، وما من ديوان كان يصدر لدرويش، منذ عودتهما إلى الجزء المتاح لهما من الوطن -تعبير أحمد الذي غدا علامة خاصة به- إلا كتب أحمد عنه. رأى فى أشعار محمود درويش ذهباً يرن، ولهذا استغربت مرة فيما قاله لي ولزياد خداش عن شاعرية درويش وأدونيس وطلب منا ألا نعلن رأيه. يرى أحمد في أدونيس أخطر شاعر عربي منذ المتنبي. وكان معجباً بالشاعر توفيق صايغ، شاعر قصيدة النثر.

لماذا لا تكتب سيرتك الشعرية؟ كنت أسأله وألح عليه وكنت أحاوره ومرة سجل زياد خداش بعض حوارنا. في الزيارة ما قبل الأخيرة، وكنا في بيته، بعد رحيل أم يسار المفاجيء، سألته عن أحواله، فأجاب بلهجة الإنسان اليائس: زي الزفت، ما جعل ابنه يسار يعقب: ظلك اقتل حالك. وعلى الرغم مما كان عليه إلا أنه كان يحاور في الأدب والشعر.

كانت حيفا هاجسه أبداً وكان يروي حكايات أمه له عن المدينة، وحين زارها بعد أوسلو كتب قصائد أتى فيها على حيفاه، وكانت صادرة عن قلب مثخن بالفقد والحسرة. كما لو أن راشد حسين قال مصوراً حالته وحالة أحمد دحبور:

“أتيت الطب في نيويورك أطلب منه مستشفى

قالوا: أنت مجنون ولن يشفى

أمامك جنة الدنيا

ولست ترى سوى حيفا”

وأما أحمد فكتب في “مسافر مقيم” عام 1997

“حيفا اهذي هي؟

أم قرينة تغار من عينيها؟

لعلها مأخوذة بحسرتي،

حسرتها علي أم يا حسرتي عليها؟

وصلتها ولم أعد إليها

وصلتها ولم أعد إليها

وصلتها ولم أعد…”

وها هو الآن يعود. “عائد إلى حيفا “