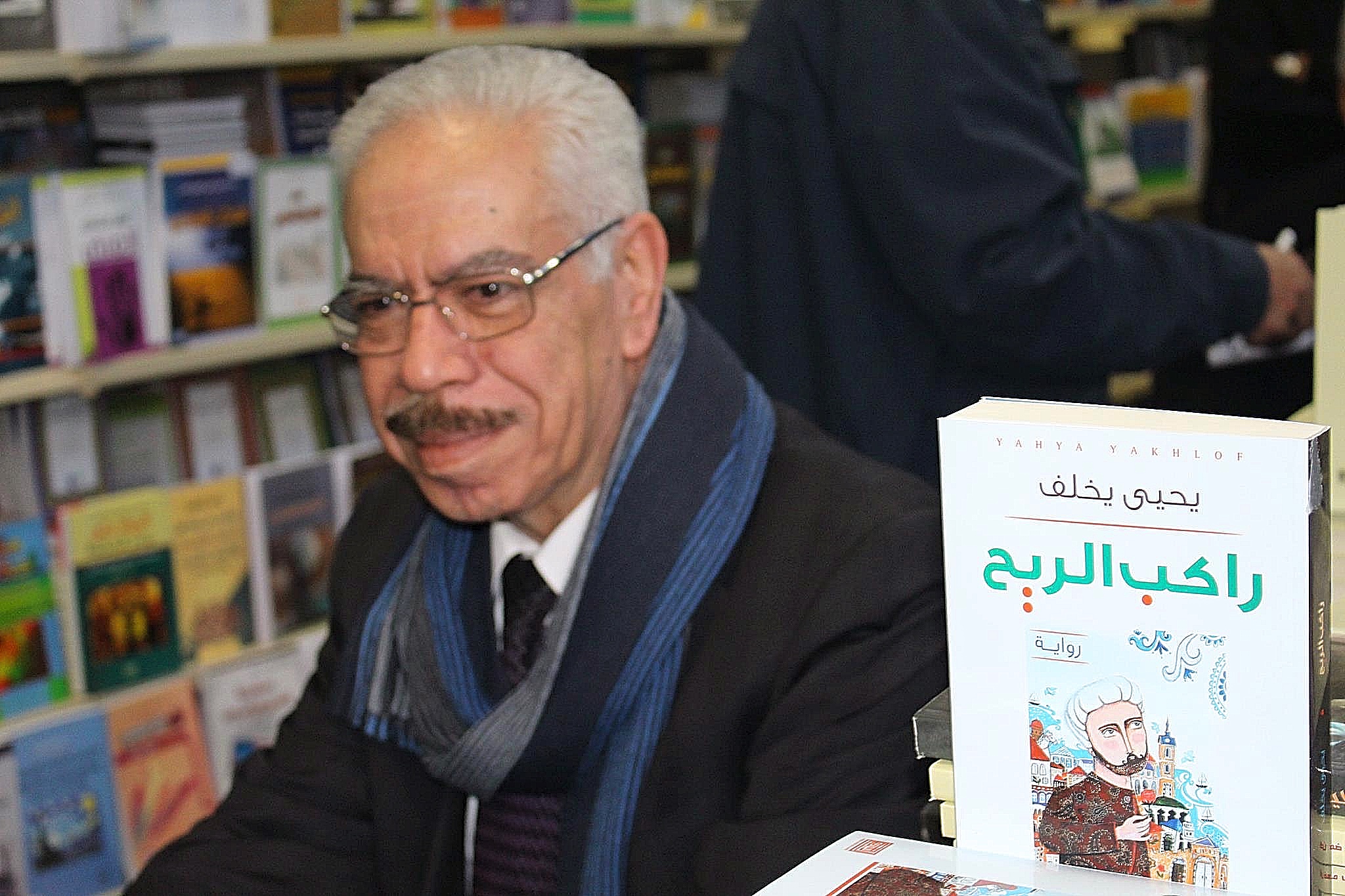

صدر ليخلف مجموعتان قصصيتان: «المهرة» 1973، و«نورما ورجل الثلج» 1978. ومن الروايات: «نجران تحت الصفر” التي صدرت العام 1967، «تفاح المجانين» 1983، «نشيد الحياة» 1985، «بحيرة وراء الريح» 1991، «تلك الليلة الطويلة» (رواية تسجيلية) 1992، «نهر يستحم في البحيرة» 1998، «ماء السماء» 2008، «جنة ونار» 2011، «راكب الريح» 2015، و«اليد الدافئة» 2017. إضافة إلى قصة طويلة بعنوان «تلك المرأة الوردة» 1980، ونتاجات أدبية وفكرية أخرى.

عن روايته «اليد الدافئة» التي ستصدر آخر الشهر الجاري، ومشروعه الروائي ومواسم العطاء الإبداعي والوطني في صفوف الثورة الفلسطينية، كان لـ “رمان” هذا الحوار مع هذا المبدع الذي قال عنه الناقد الأدبي د. فيصل دراج: “يحيى يخلف يكتب «تاريخ ما بعد فلسطين»، مازجاً بين المتخيّل والوثيقة”، هو الذي يدرك “أن الفلسطينيين لا يموتون إلا إذا أضاعوا الذاكرة”.

حدثنا عن آخر رواياتك «اليد الدافئة»، التي ستصدر قريباً عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة، وعن الدافع الذي أعطاك فكرة كتابة هذا النص؟

رواية «اليد الدافئة» هي مواصلة لمسيرتي ومشروعي الروائي، وانتقال من محطات ذاكرة الطفولة التي يسميها باشلار ذاكرة ”البيت الدافئ“، ومن تجربتي الميدانية في الثورة الفلسطينية، ومن مراحل أخرى تبدأ من النكبة والشتات وحياة المخيم والثورة والتنقل بين العواصم والأماكن، والعودة إلى أرض الوطن، ومساءلة التاريخ ومكره، ومما نثرته الحياة أمامي على طريق العمر.

أعود هذه المرة إلى الواقع الراهن، ومساءلة هذا الواقع وطرح الأسئلة عليه، أسئلة وجودية، في عصر الصقيع الدولي الذي نبحث فيه عن عالم أكثر دفئاً. ونبحث فيه عن الحب في زمن الوباء الممثل بالاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تدمير الإنسان وقضم الأرض، ويقلّل سقف التوقعات ويضع العقبات أمام كل أوجه الحياة.

تتحدث الرواية عن قوّة الإنسان، ورعشة الإنسان، وتتحرك شخصيات الرواية في أمكنة متعددة، بين واقع وأحلام وخيال وفنتازيا، وتتوالد الحكايا بواقع غرائبي مشحونة بطاقة حب وعشق تنحاز إلى الأمل في مواجهة اليأس، وإلى الحياة في مواجهة الموت، وإلى الحرية في مواجهة الاستعباد.

ولست بصدد تلخيص نص الرواية، فالنص مفتوح على احتمالات تعدد القراءات، لكنني أستطيع أن أقول في جملتي الأخيرة أن حكايا الرواية تتوالد من صراع البقاء مكللة بذهب الحب وهو أحد ركائز الحياة الإنسانية، مانحة الحياة روحاً تتجدد لتواجه مكر التاريخ.

أين تقع هذه الرواية من مشروعك الإبداعي بشكل عام؟ وقبل ذلك ما هي سمات مشروعك الروائي؟

هذا السؤال يجيب عليه النقاد والدارسون، لكني أقول بكل تواضع أنني أمتلك مشروعاً أغمس فيه ريشتي بمداد قضية شعبي، بعيداً عن النسخ الحرفي أو التوثيق الجامد، وعن الشعارات والخطابة. مشروع تتوفر به عناصر فنية عالية، ولغة متينة، وتقنيات سرد مبتكرة، بمعايير تمكنه أن يتبوأ مكانة عالية في صدارة المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي.

ما الذي بقي في الذاكرة عن الطفولة، والبدايات في عالم الكتابة؟

غرفت من ذاكرة الطفولة كل ما علق بالذاكرة وكتبتها بقصصي القصيرة قبل أن أتحوّل للرواية.. بعضها نشرته في مجلات ثقافية ولم أنشره في كتاب، وبعضها ضمنته مجموعتين قصصيتين هما: «المهرة» و«نورما وجبل الثلج»، وكذلك ضمنته في رواية «تفاح المجانين» وفي قصة طويلة «تلك المرأة الوردة».

جاء إبداعك على خلاف أغلب مجايليك الذين اختاروا الشعر واشتهروا به وعرّفوا بالقضية الفلسطينية فيما توجّهت أنت إلى السرد، هل كان هذا محض صُدفة أم كان قراراً مخططاً له؟

في الواقع أنني في البداية كنت أنظم الشعر وأكتب القصة القصيرة وأنشر في الصحف والمجلات خربشاتي الأولى. وأتيحت لي فرصة وأنا طالب في الثانوية أن أنشر في مجلة مرموقة تصدر في القدس، هي مجلة ”الأفق الجديد“ التي لعبت دوراً في إثراء الحياة الثقافية في الضفتين عندما كانت الضفة الغربية ملحقة بالأردن، واحتضنت المجلة ما أسمته بأدب النكبة. وكان ذلك في منتصف الستّينات.

لفتت قصصي انتباه بعض الأصدقاء الذين كانوا ينشرون بها، ومنهم الصديق محمود شقير القاص والروائي الذي نصحني بالتخصص، وأن أختار لوناً واحداً، إما الشعر أو السرد، فاخترت السرد، لكن الشعر ظلت سماته موجودة في نصوصي السردية.

وأذكر في هذا الصدد الدراسة الممتازة التي أصدرتها الأستاذة عالية أنور صفدي في كتاب صدر عام 2005 بعنوان: «شعرية الأمكنة في روايات يحيى يخلف».

كيف تنظر اليوم إلى روايتك الأولى «نجران تحت الصفر»، التي صدرت عن دار الآداب البيروتية العام 1977، من حيث الأسلوب واللغة وبنية وحداثة النص، خاصة في ضوءِ ما وصلتَ إليه الآن؟

عملت في النصف الثاني من الستّينات معلماً في المملكة العربية السعودية في بلدة نجران جنوب السعودية في المنطقة المحاذية لجبال صعدة اليمنية، والتي كانت تشهد آنذاك صراعاً وحروباً ما بين الملكيين والجمهوريين في اليمن لا تقل عنفاً وشراسةً عما تشهده هذه الأيام في الصراع الدائر الآن ما بين ”الشرعية“ المدعومة من السعودية وبين الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح. عشت في تلك المنطقة المهمشة والتي كان يعشش فيها التخلف والخوف وشظف العيش، وانتظار المصير، وسطوة المذهب الوهابي ممثلاً بما يسمى: “جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وكانت تخلو من كل البنى التحتية: من الشوارع المعبدة والمستشفيات وشبكات الماء والكهرباء وكل أسباب الحياة، أي عن تلك المرحلة (وربما أوضاع نجران قد اختلفت الآن)، التي عشت فيها تجربة قاسية لسنة دراسية واحدة، التحقت بعدها بصفوف المقاومة الفلسطينية.

ظلت تجربة ما عشته وما عايشته في نجران ماثلة في ذاكرتي، وفيما بعد ظلت تلح علي الرغبة في كتابة تلك التجربة في رواية بعد أن أصدرت مجموعتين قصصيتين، لكنني كنت متهيباً من دخول فسحة الرواية، لأنني كنت أخشى الدخول في مغامرة الرواية من جهة، ومن جهة أخرى لأن معظم الروايات العربية آنذاك كانت متأثرة بتيارات الوجودية والعبث واللامعقول، وما ذهبت إليه كتابات جون أوزبرون في مجال المسرح، وخصوصاً مسرحيته «أنظر إلى الماضي في سخط»، التي تزامنت مع ثورة الشباب في أوروبا المتمرد على جيل الآباء الذين يمثلون الماضي الذي خلف لهم الحروب والمجازر والطرق المسدودة، وكذلك كتابات الإنجليزي كولن ولسن «اللامنتمي»، والروسي فلاديمير نابوكوف «لوليتا»، والإيطالي ألبرتو مورافيا «السأم».

وقدرت آنذاك أن موضوع روايتي لا يمت لقضايا العصر وتياراته الأدبية والفنية، فالموضوع الذي سأتطرق إليه ينتمي إلى الماضي. وتظلل المكان فيه والزمان ظلال القرون الوسطى والبؤس والحرب والاضطهاد، وقسوة السلطة الدينية، وقطع الأعناق بالسيف، إلخ.

ولم يطل ترددي، فقررت أن أخوض المغامرة الجسورة. كتبت الفصل الأول الذي كان بمثابة باب الدخول إلى تفاصيل سرد غريب وعجيب. كان الفصل الأول مكتوباً بحرفية، لكنه كان صادماً. فكّرت كثيراً قبل أن أدخل في المصيدة. وبعد تفكير عميق أرسلت الفصل الأول إلى مجلة ”الآداب“ البيروتية لينشر كقصة قصيرة، وما أغراني بإرسالها أن ”الآداب“ سبق أن نشرت لي، وأن الدكتور سهيل إدريس يمتلك الشجاعة لنشرها، وفضلاً عن ذلك كله فإن المجلة كانت تخصص باباً لنقد القصص والقصائد المنشورة على صفحاتها، وقد نشر الفصل كقصة في المجلة (كان ذلك عام 1975)، وفي العدد الذي تلاه وفي باب: “نقد قصص العدد الماضي”، كان الناقد هو الأديب والمفكر والمترجم جورج طرابيشي. وفوجئت بالثناء والإعجاب والمديح الذي أبداه هذا الناقد الكبير والعظيم. ومثّل ذلك لي قوّة دافعة للانخراط في الكتابة والمضي قدماً في هذه المغامرة الجسورة. إنني أسرد هذه المعلومة لأول مرة، وغني عن القول ما حققته الرواية من نجاح فاق توقعاتي، وأدخلني بقوّة إلى المشهد الثقافي العربي، وكتب عنها مقالات ودراسات يفوق عشرات المرات عدد صفحاتها.

تعرضت الرواية للمنع في السعودية وعدد من البلدان العربية بضغط من السلطات السعودية المختصة في ذلك الزمن، لكنها وصلت بطريقة أو بأخرى إلى كل الدول وعبرت كل الحواجز، وتعددت طبعاتها حتى فاقت الخمس عشرة طبعة. كانت «نجران تحت الصفر» الرواية العربية الأولى التي كشفت المسكوت عنه في الجزيرة العربية، وفتحت الباب لما سمي بأدب الصحراء، وبعد ذلك كتبت أعمال كثيرة حول موضوعات مشابهة، لكنها لم ترقَ إلى النجاح الذي حققته هذه الرواية.

كتبت 10 روايات حتى الآن. ما الرواية التي تمنيت أن تكتبها في شكل مغاير؟

كل رواية لها موسيقاها الخاصة، وأنا راض عن كل ما كتبته من روايات. لا أنشر رواياتي قبل أن أراجعها، أغيب عنها بعد كتابتها زمناً، ثم أعود إليها وأراجعها، وقد أحذف أو أضيف. كل رواية تمثل إضافة للتجربة.

أنت من الجيل الثاني للنكبة، ما هو تأثير الاقتلاع واللجوء والشتات ومن ثم العودة إلى جزء من الوطن في كتاباتك؟

هذا السؤال يحتاج إلى تفرغ وكتابة دراسة طويلة لا تتسع المساحة المخصصة على موقع “رمّان” لاستيعابها، وإذا أردت أن أوجز فإن أعمالي تتحدث بالنيابة عني، فضلاً عن أن دراسات ومقالات لا تحصى قد كتبت عنها. وأعتقد أن الكاتب ينشر نصه ويترك الأمر للمتلقي، فالمتلقي شريك المبدع، فضلاً عن أن تعدد القراءات يثري النص ويضفي عليه معانٍ وإضافات تزيده ثراءً.

كتبت عدة روايات عن بلدتك “سمخ”، التي هُجّرت منها قسراً برفقة عائلتك وأنت لم تتجاوز عامك الرابع بعد. هل كتبت عنها الرواية التي تريد؟

كتبت عن البحيرة ما أفخر به وأعتز، ودعني أقول أيضاً إنني كتبت عن بلدتي سمخ وعن وطني والبحيرة ثلاثية، رواية من ثلاثة أجزاء هي: «بحيرة وراء الريح»، «ماء السماء»، و«جنة ونار». ثلاثية عن ملحمة كفاح شعب. للأسف أنني نشرت كل جزء على حدة، وكل جزء في دار نشر مختلفة، لكني أعمل لإصدارها في مجلد واحد وعن دار نشر واحدة. كما أنني كتبت عن البحيرة عندما عدت إلى أرض الوطن، رواية عن تجربتي في العودة، عنوانها: «نهر يستحم في البحيرة».

وأذكر هنا أنني عارضت اتفاق أوسلو لكنني لم أتردد في العودة للوطن، ودعني أقول لك إن شاعرنا الكبير محمود درويش رفض أن يعود تحت راية أوسلو في البداية وبقي في باريس، واتصلت به بعد عدة شهور، وأول سؤال سألني إياه، هل ذهبت إلى سمخ وشاهدت البحيرة؟ فأجبته وكان ذلك عام 1994، أجبته: ستة وأربعون عاماً على الاحتلال ولم يستطع الإسرائيليون جر البحيرة من مكانها.

هل تفكر اليوم وبعد مسيرة عدة عقود في العمل الوطني والسياسي والعمل الثقافي والكتابة الإبداعية في كتابة سيرتك الذاتية، أو مذكراتك؟

مشروع المذكرات وارد، كتبت باكراً، والتحقت بصفوف حركة فتح باكراً، وترعرعت وتفتّح وعيي الوطني والثقافي تحت شمس الثورة باكراً، وعشت كل المراحل والمحطات التي مرت بها الثورة على مدى عقود، وعملت في تجربتي الطويلة مقاتلاً في القواعد، وعملت في الإعلام وفي مواقع سياسية وثقافية، وكنت أميناً عاماً لاتحاد الكتّاب وعملت مع وصادقت قامات عالية عندما كان الزمن مديداً وجيل العمالقة موجوداً، والسقف السياسي عالياً، عملت في كل المواقع بروح المثقف والفنان، وكتبت طوال الوقت انطلاقاً من مواقع تقدمية قصصاً وروايات ومقالات ودراسات، وظلت القراءة هوايتي والكتاب رفيقي.

صنعت مع أبناء جيلي من الأدباء الكبار حقائق ثقافية، وحاولنا أن تكون الثقافة جزءًا من مشروعنا الوطني، وأن يكون للثقافة قوّة في السياسة. ربما نجحنا قليلاً، وربما لم ننجح كثيراً، ولكننا حاولنا. أفكر فعلاً في كتابة مذكراتي، مذكرات مثقف في الثورة الفلسطينية. لكن متى يتحقق ذلك؟ أرجو أن يكون قريباً.

برأيك ما هي مهمة الكاتب والمثقف الفلسطيني في اللحظة الفلسطينية والعربية الراهنة والملتهبة؟

سؤال يتكرر دائماً عن دور المثقف. دور المثقف بشكل عام نشر وتعميم المعرفة، وتقديم إبداع في مجال تخصصه. وكذا المفكّر. لكن المثقفين ليسوا حزباً أو فصيلاً سياسياً، وليسوا متحدين وعلى قلب رجل واحد، وكل ما نطلبه من بعضهم أو معظمهم إيقاف المشاحنات والخلافات. ونطلب من الجميع أن يكتبوا أدباً جيداً أو يقدموا فنوناً جيدة، لأن الأدب الجيد يخدم القضية الفلسطينية، والأدب الرديء لا يخدمها.

وعلى الرغم من ذلك أقول إن الأدب الفلسطيني يشغل مكانة هامة في المشهد الثقافي العربي. وأنا أعتبر الثقافة سلوك، ويتعيّن على أي مثقف أن يتسم بسجايا شعبه الطيبة.

نلت عدداً من الجوائز الأدبية. ما الذي تضيفه مثل هذه الجوائز للكاتب؟ وإلى أي مدى تمثل الجائزة معياراً للحكم على العمل الفني؟

الجوائز موجودة في كل ثقافات العالم، من نوبل إلى البوكر إلى غونكور، إلى الجوائز العربية مثل جائزة العويس وجائزة الشيخ زايد وجائزة كتارا.. إلخ.

وفي كثير من البلدان تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية سنوياً، ولدينا في فلسطين جائزة الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، وفي دول كبرى مثل الولايات المتحدة هناك أكثر من سبعين جائزة تمنح في مجالات الفنون والإبداع.

الجوائز تكريم واحترام وتقدير للتميز. لكنني لم أكتب يوماً من أجل جائزة، وقد منحت لي جائزة فلسطين للآداب عام 2000 دون أن أتقدم لها عندما كان الشاعر محمود درويش رئيساً للجائزة. وحصلت على جائزة كتارا 2016 من خلال تقديمها من قبل دار الشروق بعمّان ناشرة الرواية بموافقتي. وأعتقد أن الجوائز عرفتنا بنتاج بعض المبدعين في العالم العربي لم نكن نسمع بهم.

أخيراً، أية رسائل توجهها إلى رفاقك ماجد أبو شرار وعبد الكريم الكرمي ومعين بسيسو ومحمود درويش وسميح القاسم ومصطفى الحلاج وغيرهم؟

أقول لهؤلاء الأحبة، ولجميع أدباء ومفكري ومبدعي فلسطين إن تاريخ الشعوب هو تاريخ رموزها الوطنية والثقافية الذين وضعوا بصماتهم على هويتها وسماتها ونمط تفكيرها، فغابريل ماركيز معروف في العالم أكثر من كل حكام كولومبيا، وتاريخ فرنسا سيظل ناقصاً إذا لم يتصدره جان جاك روسو، ومونتسيكيو، وديكارت، وفولتير، وفيكتور هيجو، وأندريه جيد، وأراغون وغيرهم من أولئك الذين تركوا بصماتهم على كل العصور.

وفي مصر على سبيل المثال، إذ يبقى تاريخها الحديث ناقصاً إذا لم يتصدره رفاعة الطهطاوي والجبرتي وطه حسين وسلامة موسى والعقاد ونجيب محفوظ وسيد درويش، وعبدالوهاب وأم كلثوم وعبده الحامولي وغيرهم من المبدعين الأفذاذ.

وفي فلسطين سيظل التاريخ ناقصاً إذا لم يتصدره خليل بيدس، وروحي الخالدي، وخليل السكاكيني، ومحمد إسعاف النشاشيبي، وإبراهيم طوقان، ومطلق عبد الخالق، وعبد الكريم الكرمي (أبو سلمى)، وهارون هاشم رشيد، ومحمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق زياد، ومعين بسيسو، وغسان كنفاني، وإميل حبيبي، وإدوارد سعيد، وجبرا إبراهيم جبرا، وإسماعيل شموط، ومصطفى الحلاج، وروحي الخماش، وغيرهم عشرات من المبدعين.

يُشار إلى أن الكاتب والروائي يحيى يخلف، ولد في العام 1944 في بلدة سمخ الواقعة على الشاطئ الجنوبي لبحيرة طبرية في فلسطين. يشغل حالياً منصب رئيس “مركز صخر حبش للدراسات والتوثيق”، ويرأس تحرير مجلة ”أوراق فلسطينية“ الفكرية الفصلية، وهو وزير ثقافة أسبق ما بين الأعوام (2003 – 2006)، وكان أن تم انتخابه عام 1980 أميناً عاماً للاتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، ونائبا للأمين العام لاتحاد الأدباء العرب. ترجمت أعماله إلى لغات عدة، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية الهامة مثل جائزة دولة فلسطين التقديرية للآداب عام 2000، وجائزة “كتارا” 2016.