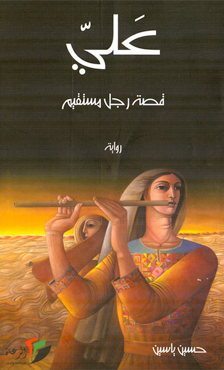

“رمان” التقته، لتقريب القارئ أكثر من عالمه الروائي، ومناخات روايته الثالثة «علي: قصة رجل مستقيم»، التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) مؤخراً، في دورتها الحادية عشر، وهي صادرة عن “دار الرعاة للدراسات والنشر” في مدينة رام الله، وتحكي قصة المتطوعين الفلسطينيين في الحرب الإسبانيّة ما بين عامي (1936-1939).. فكان هذا الحوار:

أعطنا لمحة عن البدايات والمؤثرات التي لعبت دوراً في توجهك إلى الأدب. ولماذا الرواية تحديداً؟

كأيّ مثقف يدغدغني حلم الكتابة منذ زمن طويل. حدث، وأنا أتسلق عمر الستين، خرجت من سوق العمل. كان الأمر صعباً عليّ وكسراً قاسياً لروتين حياتي اليومية. قررت أن “أعمل”، كل يوم، ثماني ساعات في القراءة. بعد سنة في هذا “العمل” الجديد، صدف وأن قرأت “ظل الغيمة” للكاتب حنا أبو حنا. أعجبتني السيرة الذاتية كثيراً، فقلت “يا الهي! أستطيع أن أكتب مثل هذا”! فكتبت «مصابيح الدجى». وهي، ليست رواية تماماً، رصدت من خلالها حياة القرية الفلسطينية قبل أن “تتبندق” و”تتهجن” بفعل الاحتلال عام النكبة. وتلك كانت مساهمتي الأدبيّة في حفظ الذاكرة الجماعية، ذاكرة أيام العرب.

ثمّ جاءت رواية «ضحى» عن سكان أحياء القدس الجديدة المهجرين من عام النكبة: الطالبة والقطمون والألمانية… تلك البيوت، لا تزال، حتى اليوم، أجمل بيوت فلسطين. يسكن فيها اليوم كل نخب الصهاينة: رؤساء دولة الاحتلال المتعاقبون، قادة الجيش، قضاة المحاكم… كنت أسير في شارع الأمير عبد الله، الذي أصبح شارع “ديزرائلي”، وتساؤلاتي تنزلق على حد الشفرات. هذا الميتم السوري، تلك قنصلية العراق، مصر، اليونان، بلجيكا، (أربع عشرة قنصلية أجنبية). هذا بيت خليل السكاكيني، هذا بيت إدوارد سعيد، خليل بيدس، عوني عبد الهادي، آل مغنم وآل سنونو، آل الجمل، فيلا هارون الرشيد لآل بشارات. هي القدس! ترى، أين هم اليوم؟ ولماذا هجروا هذه البيوت الجميلة؟ وكيف استباحها المحتل؟ أما، لماذا الرواية؟ فهذا أكثر ما شدني من أنواع الأدب. ولا أستهين بالأنواع الأخرى.

«علي: قصة رجل مستقيم» هي روايتك الثالثة. ما هي قصتها؟ وما الذي حفزك على كتابتها؟

قرأت الكثير عن الحرب الإسبانيّة بين سنوات 1936-1939، وعن سيل المتطوعين الأجانب، خير ما أنجبت الإنسانيّة المناضلة في ذلك الزمان. حيث بلغ عددهم حوالي 40 ألف، جاؤوا إلى إسبانيا من أكثر من 56 دولة وقومية. لم يكن من بينهم عرب، غياب العرب كلياً عن ساحة النضال العالمي أحرجني. كيف نختفي من الساحات العالمية المهمة؟

معظم شعوب العالم وبلغاتها المختلفة كتبت عن تلك الحرب فقدسوا ذكرى من ماتوا وعظموا نضال أبطالهم. كما وثقت مقالاتهم التراجيديا الإسبانيّة والمحنة الإنسانيّة. أما العرب فقد غابوا، كعادتهم، عن أحداث التاريخ المهمة. الأمر الذي شوه صورة العربي عند اليسار العالمي، وخاصّة الأوروبي فبدا وكأن العرب حلفاء لليمين العالمي وعدو لليسار. هذه “التهمة” تعززت بسبب مشاركة المغاربة الكثيفة القسرية (كانت بلاد المغرب العربي مستعمرة إسبانيّة، وكان فرانكو حاكمها العسكري) في صفوف فرانكو. وسم العرب بالوحشية والهمجية. وخسروا حليفهم اليساري وأيدوا “الحاج” فرانكو فوسموا أيضاً بـالرجعية حليفة الدكتاتورية.

فجأة، يصلني مؤرخ غربي، الألماني غرهرد هوب، عميد كلية التاريخ في جامعة لايبتسك. يكتب: “علي عبد الخالق، فلسطيني تطوع، مع زميله فوزي صبري النابلسي، للدفاع عن الجمهورية الإسبانيّة. كلاهما سقطا في الجبهة ودفنا في الأرض الإسبانيّة”… كانت مفاجأة عظيمة. إذاً نحن كنّا هناك! كنّا هناك، ولا نعرف! كنّا ضمن قائمة الشعوب المناضلة التي ناضلت ضد الفاشية والنازية ودافعت عن خيار الشعب الإسباني وعن حرّيّة الإنسانيّة! فلا يحق للغير أن يزاود علينا. لاحقاً اكتشفت أنّهم كانوا خمسة فلسطينيين عرب، وسبعة فلسطينيين أرمن، وسوري واحد، وآخر لبناني، وعراقي واحد، وعدد كبير من بلاد المغرب العربي. كلهم كانوا أبطالاً مستقيمين غيبهم التاريخ فضاعوا في متاهات الإهمال وتركناهم على شواطئ النسيان.

على مدى خمس سنوات طاردته: في كتب الأدب والتاريخ العربي. في قصص الحركة الوطنية الفلسطينية وفي أرشيف الحزب الشيوعي الفلسطيني. تقصيت أخباره عند كبار السن والمثقفين وقدامى الحزب… وعلى لساني سؤال واحد: “هل سمعتم عن عرب فلسطينيين تطوعوا لمحاربة الفاشية في الحرب الإسبانيّة بين سنوات 1936-1939″؟ لا شيء! فكان عليّ أن أرويه. وأن أنتشله من غياهب الإهمال وألملمه، شظايا معلومات فرفطها الزمان وبعثرها على شواطئ النسيان. “علي”، رجل تنهض بلاده فيه، وتستقيم الإنسانيّة معه. في سيرته تتجلى محنة الوطن وهموم الناس وإيمان راسخ بأنّ “كل حال يزول” وأنّ القادم أفضل… من “الحبة” نسجت “قبة” خيال. حمّلته بكثير من حكايات الوطن. في مبسمه وضعت البسمة الخفيفة وعلى لسانه نثرت المُلَحَ اللطيفة. رسمت في ملامحه التفاؤل. علي صاحب عقيدة وإنسان بشوش، منتشي، شهواني ويحب الغناء والمرح…

متى بدأت في كتابة هذه الرواية؟ وكم من الوقت استغرقت في كتابتها؟ وفي أي أجواء كتبتها؟

على مدى خمس سنوات، كان علي ظلّي الذي لا يفارقني. قرأت الكثير من كتب التاريخ والأدب العالمي، ذات الصلة. زرت إسبانيا أربع مرات أبحث عن الجغرافيا والهواء الذي تنفسه علي. أبحث عن ضريحه ورفاقه القدامى. أبحث وأدون ملاحظاتي. كان مهم عندي أن أعرف معرفة جيدة أجواء الرواية، الشخوص الفاعلة، الأسى والحزن ورهبة الحرب، المناخ وتبدل الفصول، خيبة الأمل وذل انكسار الحلم…

زيارة الأمكنة والتشبع بها أمر مهم لتأثيث الرواية. بعد أن استكملت تقصي الحقائق التاريخية كان عليّ أن أضع الحدّ الفاصل بين علم التاريخ الذي يستند إلى الوثيقة والمستند وبين روائية الرواية وخيالها والإبداع الحرّ. وكان عليّ أن أحرر الرواية من ثبات الجغرافية وروتين التفاصيل.

كيف استقبلت نبأ وصول روايتك إلى قائمة “البوكر” الطويلة؟ وهل كنت تتوقع مثل هذا الخبر؟ ومن ثمّ هل تؤمن بأنّ الجوائز الأدبيّة بصورة عامة، و”البوكر” على وجه الخصوص، تساهم في صناعة الروائي وتطوير تجربته وتروج اسمه؟

أعترف أنّ نبأ إدراج رواية «علي» على قائمة “البوكر” الطويلة أسعدني. في نهاية الأمر هذا اعتراف من هيئة شعبية عالية التقنية الأدبيّة وضعت إنتاجي في صف الرواية العربية الجيدة. وهذا شرف أعتز به. أما، إذا كنت أتوقع ذلك؟ فأنا، بطبعي متفائل ومؤمن بروايتي؟ ثمّ إنّ موضوع الرواية غير مطروق عربياً. فجاء الأمر تصديقاً لشعوري. يقوم على جائزة “البوكر” أناس مهنيتهم عالية ويواكبون كل المستجدات في عالم الرواية الحديث. بالتالي فهذا يقود الرواية والراوي، أو على الأقل يرشّدهما نحو الأفضل. بعض الجوائز الأخرى، وإن كانت تقود إلى ترويج الاسم فهي تخدش المستوى الأدبيّ.

هل تعدّ كتابة هذه الرواية مغامرة؟ وهل يمكن تصنيفها ضمن تيار معين؟ وبرأيك كيف تبقى الرواية طازجة ورشيقة على الرغم من جفاف التاريخ؟ وبالتالي إلى أيّ حدّ يمكن أن تفيد المصادر التاريخية العمل الروائي؟

كتابة الرواية عمل مدروس وهي بعيدة كل البعد عن المغامرة. أما تصنيفها، فأتركه للنقاد وعشاق الأدب. وعن سؤالك حول “الرواية وجفاف التاريخ”. فهذا سؤال ملتهب ويحتاج إلى فسحة أوسع: لا يمكن للروائي أن يتحرك في الفراغ، بل داخل مساحة يعرفها جيداً ويكون سيدها يعيش نبضها العميق. وعلى الرواية أن لا تستند إلى دقة المعلومات تماماً، رغم إخلاصه لها، بل تستند أكثر إلى قوّة الحقيقة وقوّة الخيال في اتحادهما بجوهر الأحداث وجوهر الشخصيات. فكاتب الرواية يبتكر شخصياته وحياة كل منها. ويترك شخصيات روايته تنمو بحرّيّة وبتأثر الأحداث التي تعصف بها وترافقها. ويظل النصّ الأدبيّ نصّاً مستقلاً بنفسه، ولا يحيل إلى خارجه.

ثمّ، أنّ الرواية ليست التاريخ وليست الوثيقة، ولا يجوز في الأدب الروائي مقاربة التاريخ بالروائية، فالإشكالية بينهما قديمة. حيث الأول حقل علمي يستند إلى وثائق ومستندات تدعم وتشرح حوادث واقعية بأدوات وتقنية بحثية علمية. في حين أنّ الثاني فن جميل أدواته الخيال يستلهم مادته بشكل انتقائي، كما تقتضيه التقنية الروائية، من واقع تحقق أو يُرغبُ تحقيقه. ويبقى التاريخ مادة خام للرواية تبني منه بيتها الروائي. بمعنى لا يجوز للرواية التعامل مع شخصية تاريخية كأنّها وثيقة أو مستند. لا بد أن تكون الرواية مفارقة، ولو بعض الشيء، لتاريخها وشخوصها. بل أنّ الالتزام المفرط بالأمانة التاريخية قد لا يبيح للرواية تحقيق الروائية.

العلاقة بين الكاتب والمادة التاريخية تبنى من خلال فعل الحرّيّة. فتصبح الشخصية التاريخية مطية أدبية ولا ترتكز على حقيقتها التاريخية الموضوعية. يجب نسف قدسية المادة التاريخية وتحريكها وفق عمليّة التخيل الحرّ وإعادة تشكيلها بناء على الحاجة الإبداعيّة. العمليّة الإبداعيّة تحتاج إلى قدر واسع من الحرّيّة.

قال الروائي الفلسطيني أسعد الأسعد إنّه كان بامكانك أن تحوّل رواية «علي» إلى مجموعة من القصائد لأنّ اللغة الشعرية حاضرة بوفرة في الرواية، سؤالي ما مدى حجم علاقتك بالشعر؟ هل لديك تجربة “حقيقية” معه؟ وبالتالي لماذا لم تقترب منه؟

الشعر كما النثر يحتاج إلى خيال خصب وملكية لغوية وطزاجة الفكر. الأول فكرة مضغوطة في حين يتمتع الثاني ببحبوحة. في هذه القرابة أتكئ على ما قاله أحد الحكماء، ارنستو ساباتو: “النثر هو النهار والشعر هو الليل، طعامه الوحوش والرموز، وهو كلام الظلمات والمهاوي. إذاً ليس هناك من رواية عظيمة لم تكن في المحصلة شعراً“. علاقتي مع الشعر لا تتعدى كوني متلقي. ربما متلقي ذواق. أحياناً أكتب في دفتري “خواطر”. من يدري!

كيف تنظر إلى ترابط العلاقة بين الأدب والفنون الأخرى كالموسيقى والفن التشكيلي والسينما، إلخ، وأثر ذلك في تكوينك؟

رغم التباين الزمني في ظهور الأدب والفنون الأخرى (ظهر الرسم قبل الكتابة بحوالي خمسة آلاف سنة) إلّا أنّ الشراكة بين الأدب بمختلف أجناسه مع الفنون بمختلف تفرعاتها، في كونهما أدوات للتعبير عن الإنسان في حالاته المتعددة، كما يشتركان في نقطة تتجاوز التعبير إلى توثيق التاريخ البشري. كما تقف بعض الفنون على نقطة تماس بين الكتابة الإبداعيّة والإخراج الفني (المسرحي، الشعر الغنائي). العلاقة بين الأدب والفنون الأخرى علاقة جدليّة كل واحد يقترض من سواه.

على المستوى الشخصي، فحياتي الطويلة في لنينغراد منحتني فرصة التعرف، حتى درجة العشق للمسرح العالمي والموسيقى والسينما. لا شك أنّ هذا وسع مداركي وهذب أفكاري وصقل روحي، وأشياء أخرى جميلة استقرت في أحاسيسي وحياتي اليومية.

ومن باب التفكه أقول: بسبب موقعي الجيوسياسي، رأيت شكسبير على خشبة المسرح قبل أن تلمسه يداي نصّاً على الورق.

كيف تعامل النقد معك وإلى أي مدى نجح بالدخول إلى كتاباتك وكيف قدمها للقارئ؟ وهل أنصفك النقاد؟

علي هو ظلّي الذي انفصل عنّي. أصبح شخصية مستقلة تمام الإستقلال عنّي. يمشي في الشوارع لوحدة. يضحك ويصرخ ويجادل بقواه الذاتية. يبني صداقاته ويشاكس القراء حسب قدراته الذاتية… لعلي ألفة ومودة في قلوب القراء. فالرواية تباع في المكتبات بشكل جيد ولها حضور في الصالات الأدبيّة نشيط. لهذا صدرت الطبعة الثانية، وكما أخبرني الناشر قبل أيام، فمعظمها حجز من قبل المكتبات العربية خارج فلسطين.

حتى الآن كُتب عن هذه الرواية نحو 12 مقالة نقدية داخل البلاد. في الخارج (في العالم العربي) بضع مقالات. النقاد، حتى اليوم، تعاملوا مع علي بـ”لطافة ودلال” محدد. بعض النقاد كان صادقاً ومقتنعاً بصداقته مع علي… دراسات نقدية جدية، مع احترامي لكل من كتب، لم أرَ. إلّا أنّني أعرف أنّ خمسة من النقاد (في الداخل والخارج) يعدون دراسة عن «علي». ردود الفعل تؤكد أنّ الرواية عاصفة وتثير اهتمام الناقد والقارئ. أنا لا أنتظر ناقداً “ينصفني”. أبحث عن ناقد يعلمني “أين الخطأ وأين الصواب”. ناقد يُرشّد الرواية العربية.

كيف ينظر المثقف الفلسطيني بشكل عام في أراضي الـ 48 إلى ما يطرح حول مسألة الأدب الملتزم/المقاوم؟ وهل تعتقد أنّ الأدب الفلسطيني استطاع أن يواجه حالة ضياع الهوية التي يراهن عليها المحتل؟

أوّلاً، لا تعجبني تسميتنا بـ “عرب الـ 48”. نحن عرب الوطن، باقون هنا نستقبل العائدين، وشهادة على الجريمة، وخميرة الصبح والغد المشرق، غيثاً يستنبت البقل، ويمنع التصحر، ويعيد تتابع الفضول. والمعنى يعود إلى الأصول. نستقدم الربيع. نسقي ذاكرة الجماعة. باقون نحرس تلالها الوردية! وأطلالها المسبية.

عاش الفلسطينيون (الباقون) تجربة اضطهاد كبيرة، بلورت لديهم شعوراً متوتراً وحاداً في إحساس أنفسهم، كأقلية بشرية سياسية محاصرة ومنبوذة. وهذا ما كان من شأنه أن يسهم بقوّة في إستنفار طاقات البقاء التي يمكن أن تنطوي عليها جماعة مهددة. فهوية المضطهَد تتدعم بالضغوطات السلبية أكثر مما تتدعم بالإغراءات الايجابية. وأصبح بقاء الفلسطيني في مكانه هو “الدفاع، بمجرد، البقاء” دفاع شكّل الخطر الأكبر بالنسبة للخصم وزعزع مشروعه ومرتكزاته السياسية والأيديولوجية والوجودية.

توسلت الصهيونيّة مختلف أشكال العنف والإكراه. كانت العلاقة بيننا كعرب، أصحاب البلاد الأصليين وبين المؤسّسة الصهيونيّة تسير من خلال منظومة “الحكم العسكري” الذي فرض علينا. واستهدف تحقيق فك ارتباط وفصل تاريخي شامل ونهائي بين الفلسطينيين وفلسطين وبينهم وبين زمانهم وتاريخهم فيها، وبينهم وبين وعيهم. وكانت هذه العمليّة مبنية على خلفية صارمة من الإنكار المادي والتاريخي. وبفعل الممارسات التي ترتبت عنها، جرى تحويل الجماعة الفلسطينية “إلى مجتمع تاريخي من العذاب“.

إذا فقدنا الحزن نكون عملياً قد فقدنا الخيط الذي يربط ما كان وما يجب أن يكون. هذا الذي كان لنا لن يكون لنا مرّة أخرى إذا أضعناه. الحزن وحده الآن يستطيع أن يجسد الوطن الضائع، في الذاكرة، لتجسد الذاكرة ذات يوم حلم العودة. وإذا رحلت الذاكرة عن ذاكرة الرحيل، فما الذي سيبقى عندنا؟ في الليالي الطويلة، بين الشفق والغسق. يأتينا رجع السنين ووجع الحنين في تأوه الأجداد. يقول لنا: “اكتبوا! اكتبونا، حياتنا ذاكرة لا تزول. ما لنا هو لنا- بالمعنى المتجدد للتاريخ- حتى لو زيفوا عقود الملكية وفصلوا جسدنا عن جسدها. فلسطين وطن ككل الأوطان، واقعة ترابية ليس لها إلّا صاحب واحد، وحينما يصبح لها صاحبان، فمعنى ذلك أنّ عمليّة اقتطاع وسلب قد وقعت من طرف ضد طرف“.

أدبنا يبرهن، بما لا يقبل الشك، أنّ تجربة الشعب الفلسطيني في علاقته بأرضه تعني أنّه شعب غير قابل للخروج من التاريخ، ولا من الجغرافيا كما يحاول الإسرائيليون أن يفعلوا. لكل هذا فأدبنا منحاز ومقاوم. لكنه يعاني من التزام مفرط. وما صيحة محمود درويش العالية بأن أنقذونا من هذا الحب الخانق، الذي يقتل جمالية الأدب، إلّا تعبيراً عن هذا الالتزام الخانق. الأدب لا يعيش إلّا في حرّيّة.

يُشار إلى أنّ الروائي حسين ياسين، من مواليد عام 1943 في القرية الجليلية عرابة البطوف، وهو يعيش في مدينة القدس منذ العام 1984. أنهى دراسته الثانوية في مدرسة “الناصرة” عام 1963، وحصل عام 1973 و1976 على شهادتين في الاقتصاد وتدقيق الحسابات من جامعة لنينغراد وجامعة حيفا، وحصل على شهادة في التأمين من كلية تل أبيب عام 1993. عمل في المحاسبة وفي شركة تأمين في رام الله وفي مركز أبحاث فلسطيني، وتقاعد عام 2010. صدرت له ثلاث روايات: «مصابيح الدجى»، مؤسسة الأسوار، عكا 2006، «ضحى»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2012، و«علي: قصة رجل مستقيم»، دار الرعاة للدراسات والنشر، رام الله 2017.