مترجم اللزوميات

تأخّر أرسني تاركوفسكي. تأخر عن التمتع بالحرية التي أتيحت قبل ثورة أكتوبر 1917 أو بعدها. كان عمره عشرة أعوام سنة اندلاع الثورة الحمراء. في الواقع، أنضجه القمع والعنف. مُنعت طباعة مجموعته الشعرية الأولى. كانت تهمة الرقابة انتماءه إلى دائرة الشعراء الملعونين، شعراء العصر الفضّي، مثل آخماتوفا وماندلشتام وباسترناك وزابولوتسكي… كان صديق بعضهم. لم يعتقلْ ولم يُنفَ، لكنه لم ينسَ تقييم الرقباء السوفييت له: “إنه مترجم موهوب، ولكنه ليس شاعراً مهمّاً”. أعال نفسه وأسرته من العمل في الصحافة والترجمة عن عدة لغات كالعربية والأرمنية والجورجية، ونشر ديوانه الأوّل بعمر الخامسة والخمسين.

بمثل هذا التأخر يتعزّى شعراء كثيرون. في أميركا، هناك منارة والاس ستيفنز، موظف البنك الذي عاش حياة رتيبة تخلو من دراما الأحداث والمصائب، ولم ينشر كتاباً شعرياً إلا بعد الرابعة والأربعين. كم من شاعر شابّ في العالم العربي واسى نفسه بمثال سركون بولص الذي عاش الشعر أولاً، متعفّفاً لا يملك شيئاً ولا يقيس حصاد حياته بركام المطبوعات، عازفاً عن الإعلام ومتأخّراً عن نشر ديوانه الأول حتى عامه الأربعين؟ منهم من يعيش منذ الآن في المستقبل، كأن المجد آتٍ لا ريب فيه، محتمياً بوهم آخر هو اكتشاف الأجيال المقبلة لأهمية صنيعه، ويغتبط بأن يدرج نفسه مسبقاً في عداد الشعراء المظلومين المغمورين الذين لا يستطيع أحد أن يحصي عددهم

*

انحسر الاهتمام بترجمة الأدب الروسي عالمياً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ما عادت أقسام اللغات السلافية في جامعات الغرب تتلقى تمويلاً لترجمة كتّاب المعسكر الاشتراكي، المنشقّين منهم والمقيمين في بلادهم على السواء، المصير الذي قد يلقاه كتّابٌ كثيرون ترفعهم إلى المنصات “العالمية” الحروبُ والنزاعات. في حالة تاركوفسكي الأب، لم يتكرّر قدَرُ أحمد رامي وإدوارد فيتزجيرالد اللذين ترجما عمر الخيام، بل حصل العكس، فقد انطوت ترجماته وبُعث شعره وتُرجِم.

يقول صديق روسي إن عظمة الشعر الروسي في موسيقاه، مثل الأغاني الرائعة التي تستحيل كلاماً باهتاً أو ميتاً حين تُنقل إلى لغة أخرى. والحال هذه، كيف ترجم تاركوفسكي الأب قصائدَ المعرّي؟ أيّ البحور انتقى من ثراء العروض الروسي؟ تندر حالياً ترجمة الشعر الموزون إلى شعر موزون. منذ حوالى ثلاث سنين، في باريس، كنت مشاركاً في ملتقى “المهمة الشعرية للمترجم” (وهذا العنوان مستلهم من فالتر بنيامين الذي كنا، خلال الحقبة الحمراء للقراءات، نقرأ ما كتبه عن “جدلية الصورة” والمعاني العديدة التي تحملها الصورة الواحدة). بعد حديث استرجعتُ فيه المعرّي، سأل المترجم أندريه ماركوفيتش عن إمكانية ترجمته إلى الفرنسية شعراً موزوناً.. بالطبع، لا طاقة لي على هذا العمل. مهمة مستحيلة. ليس في وسعي إعداد ترجمات حرفية من سقط الزند أو اللزوميات ليعيد نظمها المترجم الروسي الذي نقل الأعمال الكاملة لدستويفسكي إلى الفرنسية، وترجم “يفيغني أونيغين” مقفّى على البحر الإيامبي. حين سُئل ماركوفيتش: “وهل تكتب أيضاً؟” أجاب متعجّباً من الاستخفاف الذي يُقابَل به المترجمون: “أليست الترجمة كتابة!؟”

ابتسامة رضوان

يصحّ هنا ما كتبه هولدرلين قبل جنونه الأخير: “الفلسفة مستشفى الشعراء المنكوبين”. شاعر السينما وشاعر الفلاسفة توصيفان سيّان في العبث. قرأ تاركوفسكي ترجمة أبيه لأشعار المعري، الصادرة سنة 1969، فماذا ترك رهين المحبسين في قلب الراهب الروسي الذي يرهب بطش الوقت، وخفقانه يتسارع لأنه لا يستطيع إلغاءه ولا إيقافه؟ لا أدري. لنقرأ هنا أمثلة ممكنة أخرى عن خسارات الترجمة.

كثيراً ما ينفي المعرّي ما يثبته، محاوراً نفسه عبر استعادة شعراء أقدم منه، أو محوّلاً الأسئلة الكبرى إلى مسائل لغوية تزخر بالمفارقات والتناقضات والاستطرادات، “تلك المسائل ألفيتُها في اللذّة كأنها الراح”، ولا سيما الفروق الصغرى التي تقلب المعاني. ففي “رسالة الملائكة” التي ألّفها في شيخوخته، ردّاً على واحدٍ وعشرين سؤالاً أرسلها إليه أبو القاسم علي بن همام عالم النحو والصرف، نقرأ حوارات خيالية مع الملائكة الذين لا يبالون بالنحو ولا يستطيعون أن يشعروا بالشّعر. يتخيّل المعرّي نفسه على فراش الموت، يماطل ملك الموت ويشغله بالبحث عن أصل كلمة “ملك” وجمعها، حتى يضيع الملاك داخل متاهة لغوية ويقول غاضباً: “من ابن أبي ربيعة؟ وما أبو عبيدة؟ ما هذه الأباطيل؟”

يستمهل الشاعر ملاك الموت ساعةً حتى يخبره بوزن عزرائيل، ويقيم الدليل على أن الهمزة فيه زائدة. فيجيب الملاك: “هيهات!”، ويتلو آية “إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون”.

ثم يدخل المعرّي عالم ما بعد الموت. يأتي منكر ونكير فيسألهما كيف جاء اسماهما عربيين منصرِفين وأسماء الملائكة كلها أعجمية؟ فيجيبان: “هاتِ حجّتك وخلّ الزخرف عنك!” فيغيظهما بالقول: “كان ينبغي أن تعرفا ما وزن جبرئيل وميكائيل على اختلاف اللغات إذا كانا أخويكما في عبادة الله عزّ وجلّ”.

كما يسأل خازن النار: “رحمك الله، أخبرني ما واحد الزَبانِية؟” و “هل النون في جهنّم زائدة؟”

على باب الجنة ملاك اسمه رضوان. يحدّثه بعض جهابذة الأدباء الذين زحزحهم الله عن النار ولم يدخلهم الجنة. يخاطبه أحدهم “يا رضوُ”، وإذ يستغرب الملاك مناداته بهذا الاسم يجيبه السائل: “إنّا كنّا في الدار الأولى نتكلّم بكلام العرب، وإنهم يرخّمون الذي في آخره ألفٌ ونون فيحذفونهما للترخيم”. الفئة العالقة بين الدارين تلتمس من رضوان أن يكون واسطتهم إلى دخول الجنّة، إذ لا يُستغنى عنهم هناك. نسمعهم يستقبحون أن ينال العبدُ المؤمن كلّ هذه النّعم وهو يلحن ويخطئ في النحو إذا سبّح اللهَ. “لا يحسُنُ بساكن الجنان أن يصيب من ثمارها في الخلود وهو لا يعرف حقائق تسميتها”، و “لعلّ في الفردوس قوماً لا يدرون أحروفُ الكمّثرى كلها أصلية أم بعضها زوائد؟” وكيف يأكل الرجل الصالح من سفرجل الجنة وهو لا يعلم كيف تصغيره وجمعه؟ وتتوالى الأسئلة الصغيرة إلى أن يبتسم رضوان، فيقتبس من سورة يس: “إن أصحاب الجنة اليوم في شغلٍ فاكهون، هم وأزواجهم في ظلالٍ على الأرائك متّكئون”، ويقول: “فانصرفوا رحمكم الله فقد أكثرتُم الكلام فيما لا منفعةَ فيه”. لكنهم يأبون الانصراف ويتشاورون، ثم يطالبونه بلقاء الفُرْهُودي، أي الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يلبّي دعوتهم ويستمع إليهم عاجزاً عن مجادلتهم. وإذ يرتدّ الأدباء عن باب الجنّة خائبين، يعودون مرة أخرى إلى حالة الما-بين كسكّان الجسور.

كل استعادة للماضي ابتكارٌ لدى المعرّي، الموارب في فكاهة التلميح وقتامته: لا شيء ينقذ الشعراء، ولا حظّ لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الجنة ولا في الجحيم.

عشاء الأعميين

كتب تاركوفسكي الأب عن أعمى يركب مع قدره قطاراً من دون تدفئة (القدر في الروسية مؤنث):

“وشوشه القدر فسمعته العربة كلها:/ولماذا ستعبأ بالعمى والحرب؟/ خيرٌ لك العمى والفقر./ لو لم تكن أعمى لما نجوتَ قطّ./ لن يقتلك الألمان فأنت في عيونهم لا شيء./ اسمحْ لي أن أرفع ذاك الكيس إلى كتفك-/ ذاك الخاوي البالي المليء بالثقوب./ دعني أفتح عينيك على وسعهما./ كان الأعمى مسافراً إلى البيت مع قدره،/ شاكراً عماه الآن، سعيداً به”.

وفي قصيدة أخرى كتب أن “مصائرنا تطاردنا كمجنون في يده شفرة”. المنافي تغصّ بالمنفيين الذين لا يطيقون بعضهم بعضاً. ولأننا نعلم مكانة موسيقا باخ في قلب تاركوفسكي الابن وقلب فنّه، فلربما استوقفته مسرحية “لقاء ممكن”، وفيها يجمع بول بارتس، على مائدة عشاء متخيل، بين هاندل وباخ اللذين كفّ بصرهما في شيخوختهما. هاندل (المشهور الناجح الأعزب الغني وإلى آخر هذه الصفات) يزور لايبزيغ لينال ميدالية ذهبية أخرى، جائزة ما تضاف إلى خزائنه، وعلى الطرف الآخر باخ الموسيقي المؤمن المغمور في فرقة متواضعة والمكافح ليعيل عائلة كبيرة ولا يغادر بلدته. يسأل باخ (يلعب دوره سموكتونوفسكي) كيف تبدو لندن. ينهض هاندل عن مائدة العشاء العامرة بمأكولات بحرية غريبة أتى بها من جزر الإنكليز، ثم يتقدم إلى طرف الخشبة ويخاطب الجمهور: “إنها مثل هذا المكان بالضبط، مليئة بالألمان”.

مرآة فارغة

كتب إنغمار برغمان: “إن لم يكن الفيلم وثيقة فهو حلم”. تلك بديهة لا تحتاج شرحاً بالنسبة إلى تاركوفسكي الذي رأى بأصفى ما يُستطاع حلمه وكابوسه الطويلين، وأنجز ما عجز عن بلوغه برغمان أو لارس فون تراير الذي أهداه أكثر من فيلم.

كتب تاركوفسكي في يومياته عن الصبر والتواضع، عن السعي إلى المطلق كظمأ المتصوفين إلى الجمال، ولعلّه من السينمائيين القلائل الذين تجرؤا على استخدام مفردات مثل “الحقيقة” أو “التضحية” بمعانيها الوجودية-الدينية. أحسب إيمانه بعيداً عن العقائدية أو اللاهوت أو مهاترات التصوّف المطروحة في الأسواق أو المسخ النرجسي للفنّ. لعله إيمان من ينأى عن المحسنين والمجرمين الذين استولوا على المعابد، إيمان من يكفر بأصنام الرأسمالية والشيوعية والقومية. كانت لغته بعيدة عن البيانات “التجديدية” بكل صنوفها: الشعرية والشيوعية والسريالية… إلخ. لم تكن روحانيته اطمئناناً أو هروباً أو منفذاً جمالياً. كانت المواجهةَ المفتوحة بين الإنسان ونفسه والعالم، إنصاتاً إلى صوت الحياة، محاولات لتلبية هذا النداء مهما اعترضت طريقه النماذج الفنية الموجودة وقوانين المجتمعات. كان بين رفقة حياته الداخلية موسيقي مؤمن هو باخ ورسام مؤمن هو أندريه روبليف. انتمى إلى الذين يتذكرهم، إلى الحب الذي منحوه إياه، إلى قوة الذين نحسبهم ضعفاء، وكان الامتنان واحداً من دوافع حياته. كان يقول إن “فنّي هو صلاتي”. ربما ألمّ بما يمكن أن تنطوي عليه كلمة “الصلاة” من معاني شديدة التنوع في اللغة العربية. لا أعرف اللغة الروسية، لكني أعلم أن الروس يكتبون ضمير الأنا بحرف صغير والأنت بحرف كبير. أليس في هذا الخطاب شيء يشبه الامّحاء في الحبّ، المفتَقَد الأعظم؟

*

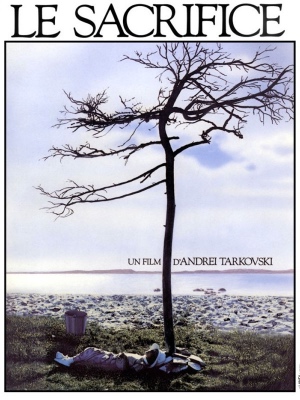

أمضى تاركوفسكي الشهور الأخيرة من حياته في السويد منهمكاً بفيلمه “القربان”، وفيه يقول أب العائلة إنّ “الهمج روحانيون أكثر منا. ما إنْ نحرز سبقاً علمياً حتى نسخّره في خدمة الشرّ”. يتكئ إلى شجرة بتولا ويردّد: “كلمات، كلمات، كلمات”. هاملت مرة أخرى. يعتزم الامتناع عن الكلام مدى الحياة. وقبل أن يضرم النار في بيت ذاكرته، أضحيته الشخصية على مذبح المحرقة الكونية، يتضرع: “لو يرفع الله هذا الخوف الحيواني”.

*

عاد الابن إلى فرنسا منفياً ومريضاً. لم تصمد طويلاً مقارنة الصحافة الثقافية الفرنسية بين مرآته وبين مرايا الشعراء في أفلام جان كوكتو. لم تدم طويلاً تفاسير المحللين النفسيين اللاكانيين الذين أسهبوا في الحديث عن طور المرآة ودوره في نشأة الطفل. كيف كانت انطباعاته حين يسمع اللهفة في نبرات المذيعين وهم يتبعون اسمه بنعوت الكبير أو العبقري أو حاصد الجوائز؟ كيف كان يتلقى انتقادات الساخرين من لوعة الحنين، أو أحكام المستخفّين بالعاطفة وهم يهجون ميوعتها في الفنّ، أو تهكّم سادة المنتديات والمقاهي على التديّن: “معرفة الله تعني بالضبط عدم معرفته. استحوذ الغرب على الإنسان وترك الله للشرق”؟

كان مسكوناً بالعثور على شكل فني شخصي للحياة الداخلية، وإذا لمح في بناء مشاهده تشابهاً، ولو طفيفاً، قد يشي بأيّ من المعلمين السينمائيين الذين يقدّرهم حذفَ هذا الأثر من الفور. كشف في آخر حواراته: “الفنّ واجب أمام الله. ليست أفلامي تعبيراً شخصياً بل صلاة. كأنني في عيد حين أصنع فيلماً، كأنني أضع أمام أيقونة شمعة أشعلتها أو باقة أزهار”. فتك برئتيه أخبث الأورام، السرطان صغير الخلايا، وجعل من بداهة التنفّس شيئاً أشبه بالمعجزة. دُفن في مقبرة المهاجرين الروس في سانت جنفييف ده بوا جنوب باريس، ويستطيع الذاهبون بقطارات الضواحي المتّجهة إلى إسّون ليزوروا مثواه أن يقرؤوا عند رأسه هذه العبارة:

“إلى مَن رأى الملاك”

لماذا أوصى بنقش هذه الكلمات على شاهدة قبره؟

*

لا يجد شعراء معاصرون حرجاً في مناشدة الملائكة التي لا تكفّ أجنحتها عن الرفرفة في قصائدهم، غاضبة كالملائكة المسلّحين في التوراة، حاصدي الأرواح بالمناجل، أو رهيبة كملائكة ريلكه التي لا تسمع صيحات الشعراء لأن “الجمال بداية الرعب”… بعض الفنانين أمْيل إلى العُصاة والساقطين، كالملاك الساقط في فيلم بيتر هاندكه وفيم فيندرز “السماء فوق برلين” (أو مسخ السطو الهوليودي في نسخة أخرى هي “مدينة الملائكة”)، أو فاسبندر في استعادته لقصائد آرتور رامبو المخبأة وراء مرآة في “لعبة الروليت الصينية” ( في “صلاة المساء” يقضي رامبو حياته جالساً كملاك على كرسي حلّاق)، أو ملائكة كافكا ذات الأجنحة الخشبية التي لا تصلح للطيران… إلخ.

لعل تاركوفسكي في هاجس الزمن، مرة أخرى، أقرب إلى المعرّي: “ولو طار جبريل بقية عمره/ من الدهرِ ما اسطاعَ الخروج من الدهر”.

*

إذا سلّمنا بموت الله لكان اليُتم بداية الحرية وبداية الرعب، ولبات الوجود حداداً مفتوحاً. والملائكة؟ هؤلاء المحرومون بطبيعتهم من الفضول والتساؤل، مَن سيعبدون من بعده؟ بشراً مثلهم؟

*

هل الملاك كناية عن السينما؟ هذا المخلوق الكائن في منطقة وسطى بين المرئي واللامرئي، الرسول بين الله والإنسان، خادم الكلمة، الخنثى أو عديم الجنس. كناية عن التمزّق بين ما يستحيل رجوعه وما يستحيل بلوغه، وفيه تتلاقى المتناقضات، فتمتزج البراءة بالرعب، والجمال بالكوابيس.

*

اطّلع تاركوفسكي على أعمال الزاهد السويدي إيمانويل سويدنبرغ، وعرف على الأرجح منامات هذا الرائي التي درسها إيمانويل كانط في شبابه. تخيّل النبيّ السويدي، أو عاش رحلات إلى الجنة والجحيم خلال القرن الثامن عشر في لندن. ظلّ سويدنبورغ يلتقي الملائكة ويكلمهم ويحاورهم سبعة وعشرين عاماً. كلّ ملاك سماء بحدّ ذاته، وتوالد السماوات هنا مدوّخ كولادة الملائكة من دموع بعضها البعض في قصص الأنبياء الإسلامية، إذ كلّ دمعة تُذُرَف تلد ملاكاً.

الجحيم هي الوجه الآخر للجنّة لدى سويدنبرغ، وليس الملائكة نوعاً منفصلاً عن البشر، شأنهم شأن الشياطين. الإنسان يختار ما يريد بعد مماته في يوم حسابه الشخصي الذي يدور لحظة وفاته. يختار الميت ما يرتاح إليه أو ما اعتاده ولا أحد يرغم روحه على شيء. “اللحظة مرآة الأبدية”، وفي كل لحظة تمرّ يصوغ الإنسان خلاصه الأبدي أو لعنته الأبدية. لا شيء يتغيّر، يستمرّ الهولنديون بالتجارة في الجنّة، ويحافظ الإنكليز على رزانتهم واحترامهم للسلطات، ويتاجر اليهود بالمجوهرات والحليّ. لا وجود للمكان ولا للزمان إلا داخل رؤوس الملائكة، ويكفي أن يفكّر الإنسان بشخص آخر لكي يجده إلى جانبه فوراً، والعاشقان على الأرض يصيران جسداً واحداً في الجنة. عوالم سويدنبرغ الموصوفة بأدقّ التفاصيل بالغة التعقيد. الموتى لا يعلمون أنهم قد ماتوا، ويحتفظون لوقت طويل بصورة وهمية عن حياتهم التي مضت وأصدقائهم ومحيطهم الذي ألِفوه. لا تعلم الروح أنها قد فارقت الجسد إلا حين تنظر في المرآة فلا ترى أحداً. ربما لهذا السبب كان فلاحون سيبيريّون أيام الحداد يغطّون المرايا بثياب موتاهم.

– اعتمدت قراءة “رسالة الملائكة” النسخة التي حقّقها عبد العزيز الراجكوتيّ الهنديّ