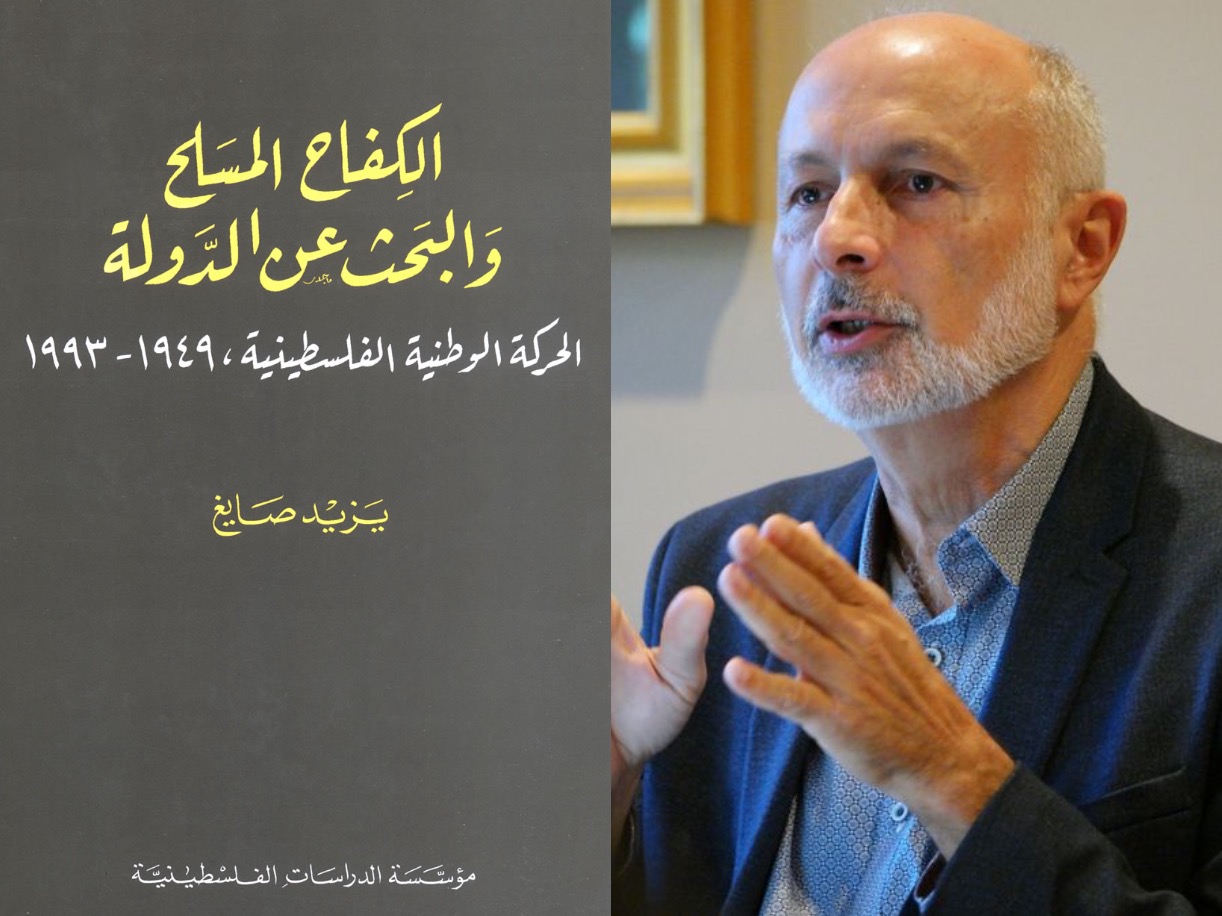

يزيد صايغ، باحث رئيسي في مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، هو مؤلف الكتاب المرجعي “الكفاح المسلح والبحث عن الدولة – الحركة الوطنية الفلسطينية 1949- 1993” الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 2002، على مدى 11 عامًا قضاها في البحث والكتابة، وقد قابل أكثر من 400 من قادة وعسكريين وناشطين كانوا منخرطين في الكفاح المسلح الفلسطيني.

أجرينا حوارًا مطولًا معه ننشره على جزئين، تحدث فيه عن تجربته أثناء تأليف الكتاب، كما بيّن وجهة نظره حول بعض الأحداث الفارقة في تاريخ الكفاح المسلح الفلسطيني معلقًا على الفرص الضائعة والممكنة في الوقت الحالي، بالاضافة إلى انتقادات حول آلية العمل النضالي التي من المفترض أن تشكّل تاريخًا ملهمًا لانتزاع الحق الفلسطيني.

قدّمت للقارئ الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام كتابًا مفصًلا علن تاريخ الكفاح المسلح الفلسطيني، ولابد أنك تعرضت لمواقف وعقبات كثيرة أثناء ذلك، كيف تنظر إلى هذه الصعوبات والعقبات اليوم؟

في الحقيقة، واجه العمل عقبتين أساسيتين، الأولى كانت أنّي نضجت فكريًا وعمليًا خلال العمل على الكتاب، أي أنني انطلقت بأغراض معينة بهدف كتابة تاريخ عسكري تفصيلي ميداني، اختلف كثيرًا عن الكتاب الذي صدر بالنهاية، وخلال العمل ومحاولة إيجاد أجوبة لأسئلة قمت بطرحها على نفسي، كان أهمها لماذا كان هناك ضعف في الأداء العسكري الفلسطيني من منظور عسكري علمي بحت، وأيضًا لماذا هذا الضعف أو التأخر بتعلم الدروس؟

كانت الحركة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفدائية تخوض معركة تلو معركة، وحرب تلو حرب وتنهزم هنا أو هناك، من دون أن نشهد تحولًا كافيًا إن لم نقل هامّاً بالأداء العسكري، بالتدريب، بالتكتيك، في الربط بين الأغراض العسكرية والآليات السياسية والتنظيمية والتعبوية وغيرها، وهذا ما دفعني في النهاية إلى الإدراك أن الموضوع الأهم ليس ذاك الذي انطلقت أعمل عليه وهو التأريخ العسكري بالتفاصيل الميدانية، بل هو طرح السؤال لماذا احتل الكفاح المسلّح كشعار، وعقيدة وليس فقط كممارسة، هذا الموقع المركزي في تطور وتشكل مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن هنا بدأت أطرح أسئلة سياسية وسوسيولوجية بمعنى ما هو العُمق أو الجذور الاجتماعية أو المجتمعية أيضًا للممارسة العسكرية، وما هي علاقة الممارسة العسكرية وكيفية بناء وتنظيم واستخدامها بالهدف السياسي المنشود.

هل بإمكاننا اعتبار أن هناك تحولات شهدها أيضَا مسار البحث أو الكتاب في تلك الفترة خصوصًا فيما يتعلق بوظيفة الكفاح المسلح؟

بالطبع، هنا تحول الكتاب تمامًا مما كان عليه في البداية إلى أن صدر بالشكل الذي عليه أخيرًا، حيث توصلت إلى نتيجة تقول إن الكفاح المسلح الفلسطيني كانت وظيفته الأولى والمركزية هي تكوين هوية وطنية فلسطينية، ليست أية هوية بالطبع، بل هويّة من غَلب في ممارسة الكفاح المسلح أو غَلب في القبض على مخيلة الشعب الفلسطيني وفي الاستحواذ على المبادرة السياسية داخليًا وخارجيًا تجاه الأطراف الأخرى العربية وغير العربية.

هنا تم تكوين هوية وطنية وخطاب وطني معين، غلبة خطاب وطني فلسطيني أعتبره قُطري بحت، على حساب هوية فلسطينية إسلامية أوسع على سبيل المثال، أو فلسطيني قومي عربي خصوصًا في فترة الستينيات، ومن هنا غلبت حركة فتح بخطابها الوطني المحدد وليس غيرها كالجبهة الشعبية وحركة القوميين العرب أو أي جهة إسلامية لحوالي عشرين أو ثلاثين سنة، إلى حد ظهور حركة حماس بشكل خاص (أكثر من الجهاد الإسلامي، على الرغم من أن ظهور حركة الجهاد الإسلامي سبق ظهور حماس، لكن في الوقت الحالي تعتبر حماس أكثر أهمية منها).

الوظيفة الثانية للكفاح المسلح تمثلت في تمكين جهات فاعلة فلسطينية وهي الفصائل الفدائية بشكل خاص من الاستحواذ على كيان سياسي أو على مؤسسة لها وجه سياسي ووجه قانوني أو شبه قانوني، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، فتمكنت الفصائل الفدائية من السيطرة عليه وتحويله إلى شكل مؤسساتي لها هي وبالتالي أصبح لها حضور علني سياسي عربي ودولي، والذي تترجم لاحقًا مثلًا بالحضور في الأمم المتحدة، وفي حركة عدم الانحياز، في العلاقات مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية والصين الشعبية وغيرها.

كل هذه المعطيات جعلتني أتحوّل في فهمي لنقطة لماذا الكفاح المسلح، وهذا دلّني على شيء آخر أساسي في هذه التجربة ألا وهو أن الجانب العسكري البحت هو الأقل أهمية هنا، والأهم من ذلك أيضًا أنه هناك تاريخ ما قبل حركة فتح، حيث أنني وعيت ونضجت سياسيًا في فترة تعتبر فترة انطلاق العمل الفدائي واستحواذه على مخيلة عشرات أو مئات الآلاف بل والملايين من الفلسطينيين والعرب في أواخر الستينيات، وفي تلك اللحظة كان من الصعب على الجيل الشاب الذي فتح أعينه فجأة على شيء مبهر، وهو العمل الفدائي، في أعقاب هزيمة نكراء للجيوش العربية وأنظمة الحكم العربية، كان من الصعب الإدراك أن هناك تاريخ ما قبل معركة الكرامة مثلًا أو ما قبل فتح، وأنه كان هناك جهود لم تثمر قبل عام 1965، أو 1967 أو 1968، لكن لولاها لما كانت انطلاقة عام 1965 أو الانتعاش السريع وراء هزيمة 1967.

هنا أدركت أهمية التاريخ وقد انعكس على منهجية البحث الذي قمت به، حيث كنت أبحث دائمًا في مقابلاتي أو في قرائتي للنصوص والدراسات والأدبيات وصحافة المقاومة وغيرها عن التفاصيل والمعلومات العسكرية، واكتشفت أني كنت مخطئ لأنه كان أهم ما حصلت عليه أخيرًا من مثلًا حوالي 400 مقابلة مع فدائيين، عسكريين، مدنيين، سياسيين، إعلاميين، من أغلب الفصائل والاتجاهات الفلسطينية، وبعض المسؤولين العرب المخابراتيين أو العسكريين الذين كانوا منخرطين في هذا العمل منهم المصريين بشكل خاص، أن الأسئلة الأهم كانت هي أنتَ أو أنتِ متى دخلت على العمل الوطني، وكيف؟ ومن أين؟ وما هي أصولك الاجتماعية، من أين أتت عائلتك؟ لاجئين أم مواطنين؟ وأيضًا الأهل (أو الأب عادةً) ماذا كان يعمل؟ هل هو عامل؟ مزارع؟ صاحب بنك؟ إلخ.. وذلك لفهم المسار الشخصي لكل فرد كيف دخل على السياسة؟ ومن ثم لماذا انضم إلى فتح مثلًا؟ أو الجبهة الديمقراطية، أو الصاعقة، أو غيرها، ثم كيف تتدرج في هذا العمل.

وهنا تحديدًا، فهمت بشكل مختلف تمامًا كل المسار، وحاولت أن أعكس كل هذا الشيء بالكتاب، ليصبح نوعًا من الرواية السردية لمسار شعب من خلال أفراد وجماعات وشرائح هي الأكثر انطلاقًا في الممارسة السياسية والنضالية، وأنا أقول هذه الكلمة لأنه في أغلب الحالات التاريخية في أي مكان في العالم، حوالي 1 إلى 3% هم الذين يقومون فعلًا بالدور الميداني القتالي، وهذا ليس لأنهم لا يملكون شعبية أو لأن الاعداد المحيطة لا تدعمهم، بل هذا واقع، أحيانًا نقوم بإغفاله، ونغفل من خلاله أيضًا أنه حتى المؤيدين في أي حالة ثورية أو حالة حرب كما شاهدنا في سورية، بالثورة السورية، واليوم في اليمن أو في ليبيا، أنه هناك أعداد ضخمة من الناس من الممكن أنهم ليسوا معارضين أو معادين، لكنهم أيضًا يدفعون الثمن، لربما نحن، أتكلم عن نفسي وعن جيلي، لأننا نحن رأينا نوايانا وإخلاصنا وقناعاتنا بقوة، فلربما لم نكن ندرك تمامًا أبعاد هذا العمل على الناس من حولنا، نقول أننا نمثل الناس وأننا يجب أن نستمع للناس، لكن فعليًا الفصائل فقدت مع مرور الزمن الكثير من أخلاقيات العمل النضالي.

ذكرت في الكتاب أن الدول العربية هي التي كانت تفرض وتحدد مجال الحراك الفلسطيني فيها، إلى أي مدى ساهم ذلك في تعزيز تشكّل هوية وطنية مستقلة؟

هذا سؤال لم أصل إلى إجابته في بدايات البحث والتحليل والكتابة، بل لاحقًا، وكنت آمل دائمًا أن أعود لهذا السؤال بالتحديد من باب آخر، وهو مناقشة فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية وخاصة ما بعد تجارب التسعينيات في بلدان مثل يوغوسلافيا ورواندا وغيرها، فكرة الهوية الإثنية، والتي من ممكن أن نعتبرها نوع من الهوية القومية، أو ما دون القومية، لكنها الهوية التي تميّز جماعة عن جماعة أخرى.

عودة إلى السؤال، فإن السياسات أو النظم الأمنية، والبيروقراطية الإدارية والقانونية، والتشريعية والنظم التنفيذية التي تضبط مثلاً اصدار التراخيص أو الهويات والأوراق الثبوتية إمّا للاجئين الفلسطينيين أو للمواطنين من أصل فلسطيني في بلد مثل لبنان وسورية، أو في الأردن ومصر، هذه النظم اختلفت بشكل كبير من بلد عربي إلى آخر، وهنا أتكلم عمّا يسمى بدول الطوق العربية، حيث نجد أن كل بلد بحسب خصائصه وصراعاته السياسية والاجتماعية وتكوينه الاجتماعي الداخلي واختلافات كل ذلك، فإن هذا حَكم طريقة تفاعل وتعامل كل نظام عربي مع الحضور الفلسطيني بأوساطه، وهذا أثّر أيضًا على نظرة شرائح مجتمعية مختلفة في لبنان، في سورية، في الأردن وفي مصر، تجاه الفلسطينيين المقيمين في وسطهم.

ولذلك رأينا ما بين عام 1948 لغاية عام 1965 وربما لغاية عام 1968 على الأقل، أنه كان هناك نوع من التيه الفكري أو الهوياتي، وأن ما جمع الفلسطينيين التجربة المشتركة، من الاقتلاع والخضوع إلى جهات حاكمة ليست منتخبة أو منتقاة منهم، بغض النظر كانت تقدمية، رجعية، جمهورية، ملكية، إسرائيلية أو عربية.

بنظري، وهذا ما خرجت به في الكتاب، وقد قدمت مقولة في الكتاب أن الذين كوّنوا حركة فتح غالبًا هم فلسطينيون عاشوا في مناطق معينة أو في شتات معيّن أثّر كثيرًا على توجههم، وإذا نظرنا إلى قادة فتح ومن أهمهم بالطبع ياسر عرفات وخليل الوزير والأخوة خالد وهاني الحسن، وغيرهم مثل أبو مازن محمود عبّاس، لا أحد من هؤلاء أو من الشريحة الأولى تكوّن في الأردن حيث مُنحت لهم الجنسية وكان لديهم امتداد تاريخي لحقوق معينة ومواطنة، بل نشأوا عمومًا في ظل الحكم المصري في قطاع غزّة وثانويًا بالنسبة إلى آل الحسن ومحمود عبّاس في سورية، ومن الملفت أنه لم يظهر أي شخص من الصف الأول أو حتى الصف الثاني وربما في الصف الثالث من قيادات فتح، وعمومًا في كل قيادات الفصائل الفلسطينية، من لبنان.

بالنسبة لحركة فتح فإن تجربتهم مع الحكم الأمني المصري في المقام الأول في قطاع غزّة أو مصر للذين ذهبوا للدراسة في جامعاتها، فإن طغيان النموذج الأمني الذي نشأ في ظل حكم عبد الناصر، وكل الأسماء الأخرى، شمس بدران، سامي شرف، صلاح نصر، وبالطبع عبد الحكيم عامر، وخالد محي الدين وغيرهم، تكونوا في ظل نظام، على الرغم من ضخامة مصر، وكبرها واتساعها، لكن النظام جعلهم ليسوا فقط أقليّة وأبقى على أقليتهم، بل تعودوا منه على الأسلوب الأمني في التعامل، وفعليًا كانوا مهمشّين، كان لهم هامش لكن هامش مهمّش.

من هنا يمكننا فهم إصراراهم على أن يكون لهم كيان فلسطيني مستقل عن أي جهة عربية، ولو كان بالنهاية كيان صغير ومصغّر، يعني أفضل أن يكون لهم كيان صغير لكنه فلسطيني على أن يكون لهم كيان أكبر ذائب أو خاضع إلى التجاذبات العربية المختلفة.

على العكس كانوا أعضاء حركة القوميين العرب الذين تأثروا جدًا بالنموذج المصري، ولكن حضورهم الأول كان في الأردن وبعد ذلك في لبنان، وديع حداد وأحمد اليماني أبو ماهر، وبالطبع جورج حبش ونايف حواتمة وأمثالهم من القيادات الذين كانوا في الأردن. أي كان هناك حضور قومي عربي في كافة الأقطار العربية أو حيثما وجد الفلسطينيون بشكل أكيد ولكني استنتجت إنه رغم ما اعتبروه القمع الهاشمي والمعاداة الهاشمية للقضية الفلسطينية وإلى ما ذلك وتعامل العرش الهاشمي مع المشروع الصهيوني وكل هذه النظرات والاتهامات، ولكن كونهم جزء من الجسم الأردني كمواطنين أعتقد قد أثّر بأنهم لم يكونوا أغراب تمامًا بل كانوا جزءاً من شيء أوسع.

من هنا أعود لأقول إن الإطار الناظم في كل بلد أثّر كثيرًا في الخيارات المتاحة أمام الشباب الفلسطيني في كل مكان، أي أثّر في ما هي الهوية النضالية أو المنبر النضالي الذي سيقومون باعتماده، هل هو منبر شيوعي، أم إخواني أم قومي ناصري أو قومي غير ناصري مثل البعث، أو قُطري فلسطيني ضيّق؟

وبالمناسبة، أتكلم هنا أولًا عن الجبهة الشعبية والتي تعتبر وريثة حركة القوميين العرب الأولى وثانوياً عن الجبهة الديمقراطية. بنظري أنا، الجبهة الشعبية مزجت بين إيمانها القومي العربي الصادق وحبها لجمال عبد الناصر بشكل خاص وبين تمسّك ضيّق فلسطيني، أي كان أضيق حتى من تمسّك فتح، في تلك الفترة كان عضو الجبهة الشعبية أو عضو حركة القوميين العرب متمسّك بقريته أكثر من ابن فتح الذي كان متمسك بكيان ضيّق ولكن بالكيان ككل، وليس فقط بقرية معينة، أو بلدة معينة، وأتمنى أن أسمع ردّا على هذا الكلام من قبل المعنيين.

كيف ننظر اليوم إلى تشكّل هذه الهوية الفلسطينية بعد هذا الوقت؟

تعلمت أثناء البحث أننا دائمًا ما ننطلق من فكرة مبسطة نوعًا ما عن الهوية معتبرين أنها تحصيل حاصل أو بديهية، وأنه من الطبيعي أن يكون الفلسطيني مؤمن بفلسطين، وطبيعي أن يكون مناضلاً، وأن يحمل معنى للوطن وللهوية، ولكن فعليًا، نكتشف من التاريخ أن هذه الأمور لم تكن بديهية بهذا الشكل.

بالمقابل، وكشيء إيجابي، فإن هذا كان أشبه بمعجزة ودليل قاطع بنظري على تصميم وإدراك وقدرة قادة الفصائل الفلسطينية الأساسية على توحيد الصف، على الرغم من اختلافاتهم العميقة والمريرة أحيانًا، ولكنهم استطاعوا بالنهاية أن يربطوا شتات موزع على أربع أقطار عربية رئيسة، وثمانية عقائد سياسية، وفي بلدان أبعد في الخليج، والعراق وليبيا، وفي الغرب أيضًا، ورغم ظروف صعبة ومعقدة جدًا وتجاذبات عربية ودولية عنيفة، واستطاعوا إيجاد قاسم مشترك وحد أدنى من التفاهمات حول طريقة إدارة الاختلاف فيما بينهم، وهذا يدل على أن هناك حداً أدنى من الاتفاق على الهوية، وعلى مأسسة الهوية بكيان معين، وأيضَا على وضع آليات مقبولة لتجسيد هذه الهوية، ودفع مصالحها أمام إسرائيل من جهة بالاصطدام المباشر، أو باتجاه الحلفاء أو الخصوم العرب وأيضًا التعامل مع نظام عالمي مستقطب حول قطبين في ذلك الوقت.

حضور عبد الناصر في الكتاب كان كثيفًا، ولا يوجد أي فصيل أو حركة إلاّ كان له بعض الصدامات أو العلاقات معه، كيف لنا أن ننظر لعبد الناصر وعلاقته بالقضية الفلسطينية اليوم؟

عبد الناصر من الشخصيات المهمة جدًا بدورها التاريخي، ولكن هناك ميل عند الفلسطينيين أو من هم خارج مصر بشكل خاص، أولًا أن يقرأوا المشهد المصري ويقرأوا الشخصيات المصرية بشكل مبسّط من خلال عدسة “هل هو معنا أم ضدنا؟ يفيدنا أم يضرّنا؟”، متجاهلين كل الدوافع والعوامل التي تحكم تكوين سياسات هذا الشخص أو ذاك والتي لها علاقة بالطبع بالشأن المصري بالمقام الأول والأخير. ومن هنا نرى إمّا تأليهاً أو تقديساً لعبد الناصر، أو معاداة له، وهذا بالطبع من خصائص المصريين، وليس فقط غير المصريين.

فيما يخص فلسطين، فإن المسألة فيها خلط ما بين صدق عند عبد الناصر من خلال اهتمامه بفلسطين وتأثره بما شهده خلال النكبة عندما كان ضابطًا على الجبهة، وهذا من أهم العوامل التي دفعته إلى الانقلاب على العرش من خلال الضباط الأحرار عام 1952، ولكن ما دفعه بعد ذلك في أغلب سياساته الداخلية منها وبالأخص الخارجية، والتي أوصلته إلى هزيمة عام 1967 بالنهاية ثم إلى حرب الاستنزاف حتى وفاته عام 1970، ما دفع هذه التوجهات لديه كانت هناك اعتبارات مصرية لها علاقة بالاقتصاد، الحاجة إلى رأس المال لأغراض التنمية، والدفاع والتطوير وغيرها، وكانت السياسة الخارجية في المقام الأول أداة في سياسات عبد الناصر الداخلية، في صراعاته مثلاً مع عبد الحكيم عامر أو مع جهات أخرى، أو لها علاقة بسياساته الاقتصادية والتي انتقلت من، أولاً، نزع الملكية عن قطاع ملاكي الأراضي، ثم مصرنة الاقتصاد المصري بأواخر الخمسينيات ثم التأميم عام 1961 وما تبع، هذه التقلبات الضخمة التي حدثت لها علاقة بالشأن المصري الداخلي ومنها يمكننا فهم بشكل أكبر سلوكه عام 1967، أو صراعه مع إسرائيل.

كما يجب ألا ننسى أن عبد الناصر أرسل 60-70 ألف جندي في الستينيات إلى اليمن، وليس إلى قطاع غزّة، وبالعكس كان إجمالاً موقفه وأسلوبه في فلسطين وفي قطاع غزّة، كان موقف منع التصعيد بينه وبين إسرائيل، ليس لأنه لم يكن مستعدًا أبدًا لمحاربة إسرائيل، ولكنه أيضًا لم يكن متهورًا بالموضوع.

وفيما يخص العمل الفدائي الفلسطيني، قد يكون هناك جانب تضامن وإيمان حقيقي وتعاطف، ولكن أيضًا كان هناك استخدام واستغلال للورقة الفلسطينية بما يخدم الأغراض الاستراتيجية المصرية ما قبل حرب السويس عام 1956، وما قبل حرب 1967 والفترة التي تلتها.

في كل مرحلة من هذه المراحل كانت المخابرات الحربية المصرية تدعم فئات فدائية، مثل كتيبة الفدائيين الموجودة في قطاع غزّة، ثم قدمت دعمًا متواضعًا جدًا لحركة القوميين العرب ولاحقًا لحركة فتح بالستينيات. واستغل أحمد الشقيري الدعم المصري المحدود وتجاوز ما كان يرضى فيه عبد الناصر ليخلق شيء اسمه منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، والذي زاد بطموحه، حسب قناعتي، لتكوين كيان فلسطيني مستقل ما كان يتوقعه عبد الناصر أو ما يريده حقيقةً.

بعد أن نشأت حركة فتح، وتحديدًا في الفترة ما بعد عام 1967، احتاج عبد الناصر إلى إشغال وإلهاء الإسرائيليين على عدة جبهات، بما ان الجيوش المصرية والسورية والأردنية لم تكن قادرة على مناوشة الإسرائيلين على الجبهات الأخرى، فقام عبد الناصر باستخدام الفدائيين خاصة على الجبهة الأردنية وإلى حدٍ ما اللبنانية لتحريك هذه الجبهات ضد إسرائيل، وقد أيّد إلى حدٍ ما عملهم (الفدائيين) على الجبهة المصرية. لكن يمكننا القول أنه تقريباً منع العمل الفدائي المستقل على الجبهة المصرية، وإن كان يقدم الدعم المخابراتي والتدريبي، والتمويني والعسكري. لكن غالبًا، إذا لم يكن تمامًا ،كان هذا الدعم للقواعد الفدائية في الأردن وربما في لبنان ولكن ليس في داخل مصر أو في غزّة حسب معرفتي.

الدعم المخابراتي من جهة كان يتمثل بالتدريب، حيث أن العديد من الكادر الأمني الفلسطيني من الأسماء المعروفة، منها أمين الهندي، عاطف بسيسو وغيرهم، تدربوا في مصر أواخر الستينيات، وأيضَا أُرسل عدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامّة، إلى القواعد الفدائية في الأردن للتدريب بشكل خاص.

عبد الناصر لعب هذه الأدوار جميعها، لكن من السهل المبالغة بدوره. ويبدو لي أن دوره ما بين الأعوام 1967 و 1970 هو الأهم بالنسبة إلى العمل الفدائي، وأيضًا سياسيًا لأنه احتضن وحمى العمل الفدائي على الصعيد العربي. وشهدنا ذلك بتدخله في لبنان وفي الأردن مرارًا في أواخر الستينيات وحتى وفاته في 1970 لإصلاح الوضع ما بين الحكومة الأردني واللبنانية من جهة، والعمل الفدائي من جهة أخرى، وما نتج عنه في الحالة اللبنانية كاتفاق القاهرة عام 1969 وفي الأردن عن عدة اتفاقات وصولًا إلى اتفاق أيلول عام 1970 والذي بعده مباشرة توفى عبد الناصر.

أعتقد أن هناك الكثير من الإيجابيات، ولا أعتبر أن عبد الناصر أضر مباشرةً بالوضع الفلسطيني. سوى أن الصراعات الداخلية في داخل الحكم المصري ما بين معسكرين لكل منهم امتداداته الأمنية والمخابراتيه والعسكرية، بين عبد الناصر من جهة وعبد الحكيم عامر من جهة أخرى، لعبت دورًا أساسيًا في الوصول إلى التصعيد الشكلي في المظهر مع إسرائيل عشية حرب عام 1967 والتي باعتقادي التام هي الحرب التي لم يكن يريدها عبد الناصر مطلقًا، وحتى عبد الحكيم عامر لم يكن يريدها، لكن في صراعاتهم الداخلية أوصلوا أنفسهم إلى هذا الوضع.

وهنا أعتقد أن أضرار حرب الـ 1967 على القضية الفلسطينية وعلى الكيانية الفلسطينية وعلى المصالح العربية كانت أكثر بكثير جدًا من كل المكاسب التي وفرتها الهزيمة ومنها الفرصة لظهور العمل الفدائي واتخاذه لطابع مستقل تمامًا عن الهيمنة أو السيطرة العربية.

هذا مكسب هام، لولاه لم تظهر الحركة الفدائية بالشكل الذي عرفناه ولم تكن لتستحوذ على منظمة التحرير الفلسطينية وتحولها إلى كيان ذو هوية مستقلة. ولكن أعتقد بكل أسف وإنصاف، أنه كان من الأفضل بكثير ألا تحصل حرب الـ 1967 حتى لو لم يكن العمل الفدائي سينطلق بهذا الشكل أو لم تظهر منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الشكل.

بالحديث عن هزيمة عام 1967، فهل لنا أن نعتبر أن الفلسطينيين دفعوا ثمن صراعات داخلية بين المصريين على سبيل المثال وصراعات عربية أخرى، لكن الهزيمة كانت مفيدة من ناحية تشكيل كيان مستقل؟

أقول مرّة أخرى، حرب الـ 1967 كانت فعلًا نقطة تحوّل رئيسية بتاريخ المنطقة وليس فقط في تاريخ الفلسطينيين، ولكن ممكن أن نعتبرها أهم تحوّل في كل المسار الفلسطيني بعد النكبة عام 1948. أي إذا اعتبرنا أن من أهم المحطات التاريخية كان بدء الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، وثانيها الاقتلاع الجماعي عام 1948، وعدم ظهور حكومة فلسطينية ضمن ما تبقى من فلسطين في ذلك الوقت (وهو الأمر الذي تم طرحه، حيث كانت هناك حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي باشا، والتي كان مقرها قطاع غزّة، والتي لو سمح في تلك اللحظة بظهور أي نوع من الكيان الرسمي الفلسطيني لكان اختلف المسار من وجهة نظري)، وكانت بعد ذلك ثالث محطة وأهمها في التاريخ الحديث، تاريخ ما بعد فترة الاستعمار، هي حرب الـ 1967.

وسأقول شيئًا من الممكن أن يعترض الكثيرون عليه، لكنه من الخلاصات المذكورة في الكتاب، أن الذي حدث عام 1967 هو وضع سقف لكل الطموح الفلسطيني بكيان مستقل، كيان متحالف ربما، أو موحد مع الأردن، أو اتحاد عربي، أو أي شيء، أي أن السقف الذي تم وضعه بعد الهزيمة كان سقفًا قاسٍ جدًا على كل الآفاق والطموحات الفلسطينية.

بعد عام 1967، من وجهة نظري، أُغلق المجال لأن تنشأ فلسطين سوى كما شاهدنا في الأخير فعليًا، عملياً بالتقاسم والاتفاق مع إسرائيل.

إذًا، الحرب كانت غير ضرورية، لكن نتائجها غيّرت كل ما كان ممكناً قبلها بالنسبة للفلسطينيين ودول الجوار العربية؟

من الممكن أن يقول البعض أنني أستنتج أو أقرأ التاريخ عكسيًا، أي أنني أرى النتيجة النهائية والتي كانت حُكم ذاتي ضيق وأستقرئ من ذلك أنه منذ 60 أو 50 أو 40 سنة لم يكن ممكنًا إلاّ هذا. أنا لا أقول هذا الكلام. كان من الممكن أكثر من ذلك، لكن ليس الكثير، لأن ما حصل عام 1967 غيّر المنطلقات والحوافز بالنسبة للحكومات العربية المحيطة والبعيدة، ووضع سقفًا، رغم شعارات الخرطوم الثلاث (لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف). لكن فعليًا التطور الأهم كان الاعتراف بقرار مجلس الأمن 242 وملاحقه، وهذا هو السقف الحقيقي، والذي يمثل إقرارًا عربيًا جماعيًا ودوليًا (بما فيه الحلفاء السوفييت وغيرهم).

الموقف الجماعي العربي، رغم شعارات الخرطوم، أصبح فعلياً موقفاً قابلاً بالواقع ومستعداً للتفاوض. وهذا ما حصل بمبادرة أمريكية، أيام مشروع روجرز مع عبد الناصر، ثم مع السادات. وهذا كله ما قبل حرب عام 73 والدبلوماسية المكوكية التي قام بها هنري كيسنجر.

هذا السقف بات موجودًا منذ تلك اللحظة، وما شهدناه من خلال هزيمة المقاومة الفلسطينية في الأردن عام 1970 ومحاصرتها في سورية، وإلى حد ما في لبنان، أصبحت المعادلة فيما بعد هي أن المحيط العربي يقدم الدعم الدبلوماسي والسياسي وبعض الحضور الجسدي على مستوى سفارات أو مكاتب أو تسهيلات وكذا، مقابل إقرار فلسطيني ضمني أو علني (وقد تحول من ضمني إلى علني مع مرور الوقت) بأن الحركة الفلسطينية لن تخلخل الأنظمة العربية أو استقرارها الداخلي، أو العلاقات العربية-العربية، أي أن لن تكون طرفًا في الصراعات الداخلية خاصة. ومضمون ذلك أيضًا أن الحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن تجد مكانها في وسط المجموعة العربية بكل شيء، بما في ذلك الموقف تجاه حل مسألة فلسطين، والذي عمليًا أصبح سقفه هو سقف تفاوضي.

هل كان بالإمكان أفضل مما كان برأيك؟

هل كان من الممكن الوصول إلى سقف تفاوضي أفضل يجعل بالإمكان إقامة دولة وطنية ذات سيادة حقيقية في الأراضي المحتلة عام 1967، من ضفّة غربية وقدس شرقية وقطاع غزّة؟ هل كان ممكناً الوصول إلى هذه الصيغة بشكل أقوى وباستقلالية أعلى وبوقت مبكر أكثر؟ نحن ندرك العقبات التي كانت، مثل أن الأردن لم يكن يريد هذا الشيء، وإن كان اضطر إلى الموافقة ممتعضًا على قرارات الجامعة العربية وثم الأمم المتحدة عام 1973 و1974، بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي تريّث الأردن عليه طويلًا. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن واضحًا أين يكمن السقف بالنسبة للأطراف العربية الأخرى.

لكن، دعنا نقول هنا إن الجانب الفلسطيني لم يكن قادرًا على الذهاب لأية جهة عربية فردية أو مجتمعة بمشروع من هذا النوع (إقامة دولة في الأراضي المحتلة عام 1967)، لأن من يقدم مقترحات كهذه في ذلك الوقت كان يُقتل، أو كالذي يذهب إلى المشنقة، أو يغتال معنويًا على الأقل.

مؤتمر جنيف كان أيضًا محطّة مهمّة في التاريخ الفلسطيني، وهناك تفاصيل كثيرة حدثت حينها، هل لك أن تحدثنا عن تلك الفترة من خلال تجربتك أثناء إعداد الكتاب؟

شهدنا صراعات مريرة آنذاك، هل نذهب أم لا، كما حدثت انشقاقات خطيرة، وبعدها وقع سفك دماء داخلي، وأقصد بالداخلي هنا ليس النمط المخابراتي الذي استخدمه النظامين العراقي أو السوري مثل أرسال جماعة أبو نضال لاغتيال سفراء منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، لكني أقصد هنا اقتتالاً داخلياً حقيقياً، وإن لم يأخذ أبعاداً ضخمة جدًا، لكن كان هناك وضع خطير داخل الحركة الفلسطينية في السبعينيات والتي شاهدناها مباشرة في لبنان بشكل خاص وعدة ميادين أخرى. فلم يكن من الممكن عام 1973 أو 1974 القبض على الفرصة التي أتيحت في تلك اللحظة لتشكيل صيغة عربية فلسطينية متفق عليها تفيد بـ”أننا نسير معكم” تجاه العمل ضمن اتفاق مع إسرائيل مقابل كيان حقيقي.

كانت الحركة الفلسطينية لاتزال تخوض صراعات داخلية حول البرنامج السياسي وكانت مضطرة أن تغلف كل كلمة تطلقها مثل “نعمل لبناء السلطة الوطنية المقاتلة الثورية على أي أرض ينسحب أو يندحر عنها الاحتلال”، وهو إيحاء مباشر بأننا على استعداد أن نقيم كياناً إلى جانب إسرائيل. لكننا غير مستعدين لأن نقولها صراحةً، أي أن نقطف الثمار السياسية لذلك، والتي هي ثمار دبلوماسية تفاوضية. وهنا أظن أن مشكلة فترة السبعينيات منذ بدايتها تقريبًا، أن قيادة فتح بشكل خاص وربما بعض الآخرين ومنهم الجبهة الديمقراطية، كانوا من أول من أقرّ داخليًا بأن مشروع الحرب الشعبية والتحرير الكامل هو كلام غير حقيقي، إذ لم يعد لديهم قناعة به، ولم يعودوا يسعون إليه، وقد كان لديهم هذا الإدراك الداخلي، لكن كان هناك فارق زمني بعيد ما بين إدراكهم هذا والبدء في إعادة تحويل المسار وقدرتهم واستعدادهم على الخروج علنًا بهذه القناعات الجديدة، وإن كانت قناعات على مضض وليس برغبتهم، حيث أنهم رأوا إن كانوا يريدون الوصول إلى نتيجة فعلية فإنهم مضطرون للتعامل مع هذا الواقع.

هذا الإدراك توصلوا إليه على مراحل عدّة، موجعة، مؤلمة، كلفتنا حروباً في الداخل، اغتيالات، انفساخ الجبهة الواحدة عشية حرب عام 1982 واجتياح لبنان لأنه كان هناك انقسام حاد في الساحة ما بين الجناح المُساوم بقيادة ياسر عرفات بشكل خاص وأغلب زملائه في قيادة فتح، والبعض الآخر بما فيهم إلى حد ما الجبهة الديمقراطية، والجانب الآخر بقيادة “الحليف” الاتحاد السوفيتي وليبيا، والجزائر، واليمن الجنوبي، والعراق، وسورية، كل هؤلاء مصطفون على الجانب الآخر. وكانت تحدث معارك ومناوشات بالسلاح في شوارع بيروت وجنوب لبنان بفعل هذه التجاذبات، والتي انعكست على الحركة الوطنية اللبنانية أيضًا وشقّتها.

عمليًا، دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية حرب عام 1982 على خلفية امتعاض شعبي وابتعاد جزء كبير من الشعب اللبناني الذي كان مناصرًا للقضية الفلسطينية، فابتعدوا عن الحركة الوطنية الفلسطينية.

نحن ننسى أحيانًا كم كانت عميقة ومريرة هذه الصراعات، ومن الممكن ألا يتفق العديد مع هذا التفسير، أو تفسير ما هو السقف المتاح، لكن هذه الأمور شهدت صراعًا حقيقيًا لأن قيادياً مثل جورج حبش كان يرى تمامًا ماذا تعني كلمة “السلطة الوطنية المقاتلة”، كان يفهم معناها تمامًا، ويقرأ ما بين السطور، ومعه حق في ذلك، لكنه في النهاية لم يكن يملك أجوبة حقيقية بنظري. ونرى المفارقة الكبرى في التحالفات الخارجية مع العراق وسورية، نظام صدام حسين وحافظ الأسد، والقذافي في ليبيا، والجزائر وعدن، وأيضًا المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي، هؤلاء الذين كانوا على استعداد لقطع رأس ياسر عرفات لأنه يريد المساومة مع أنور السادات، ففي ذات الوقت نرى أهم أعمدتهم معترفين بإسرائيل أو قابلين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 والذي يقضي بالتفاوض والتعايش مع إسرائيل. كان هناك مفارقات عديدة يجب أن نضعها في الصورة.

بالمختصر، كل ما هو بعد العام 1982 لم يعد كفاحاً مسلّحاً، أي مسيرة الكفاح المسلّح انتهت مع الخروج من لبنان.