نشهد في أيّام الإنترنت زوبعات جدل شعبيّ فلسطينيّ وعربيّ إلى حدّ ما، حول العديد من الأعمال الفنّيّة الفلسطينيّة والعربيّة، خاصّة السينمائيّة منها، التي تتقاطع وتتشابك فيها إشكاليّات عديدة، تنطلق بالأساس من مقاربتها السرديّة والجماليّة للصراع الفلسطينيّ في موضوعها. تثير هذه الأعمال جدالات تتنازع فيها الآراء على حرّيّة الفنّ وحدوده السياسيّة، لاسيّما أنّ الموضوع الفلسطينيّ، بطبيعة الحال، مُسيّس بالضرورة. من عمل لآخر ومن جدل إلى آخر، لا يسعنا؛ نقادا وفنّانين ومشاهدين فلسطينيّين إلّا أن نكتفي بنقد يُدين ما يجمع الصوت الشعبيّ الوطنيّ على كونه تمثيلا غير منصف للقضيّة، ويدافع عن حرّيّة الفنّ والفنّان فيما عدا ذلك. ومن الطبيعيّ أن تبرز أصوات تؤكّد على حريّة الفنّ والتعبير، لأنّ بعض القضايا المثيرة للجدل التي تحضرها تلك الأعمال إلى النقاش قد تبدو في ظاهرها غير متعلّقة بطرحها السياسيّ، كجدل العري في فيلم “صالون هدى” مؤخّرا، أو مسألة حرّيّة خيال الفنّان في ابتكار الفانتازيا حتّى لو شكّكت في أطفال “النطف المحرّرة” في فيلم “أميرة”.

لكنّ الفنّ السياسيّ لا يقف عند حدّ تمثيل القضايا فقط، بل إنه لا يستطيع أن يفصل أدواته التعبيريّة عن موضوعه أو قضيّته السياسيّة، ولو فعل، لما كان إعلان “رفض” هذه الأعمال “المسيئة للقضيّة” ولو جزئيّا، واجبا ملحّا تستشعره التيّارات الاجتماعيّة باختلاف توجّهاتها؛ سواء كانت “منفتحة” أم “محافظة”، “مثقّفة” أم “بسيطة”. فبغضّ النظر عن طبيعة الجزئيّةات المرفوضة من العمل، يعبّر “الرفض” عن حاجة لتجسير فجوة معيّنة بين الفنّ المطروح والجمهور العامّ، لذا يمكن تشخيص إشكاليّة تلك الأعمال على أنّها شرخ بين الفنّ السياسيّ والجماهير، وهي إشكاليّة سياسيّة قبل أن تكون فنّيّة. فالفنّ السياسيّ يشكّل ضمنا فنّا للجماهير يعبّر عن طبيعة علاقاتها القوميّة أو الوطنيّة أو الجمعيّة أو الثقافيّة. لذلك دأب الكثير من المفكّرين على دراسة العلاقة بين الفنّ والمنظومات الاجتماعيّة والسياسيّة المختلفة، بل إنّ المفكّر والتر بنيامين يدعو الفنّانين إلى الالتزام بخلق “صور سياسيّة” حتّى ولو جاء على حساب فنّهم، أو “حرّيّتهم الفنّيّة”(1). لكنّ الاكتفاء برفض تلك الأعمال بعينها، بسبب العيوب “الفنّيّة” في كلّ منها، يحوّل هذه الإشكاليّة السياسيّة إلى فنيّة، أي محصورة في القالب الفنّيّ للعمل الواحد، بينما المشكلة الحقيقيّة في جميع تلك الأعمال تكمن في علاقتها السياسيّة مع الجمهور. هذا الالتباس المتكرّر يدعونا للتأمّل في جوهر علاقة الفنّ بالسياسة بشكل عام، واستعادة تاريخ الفنّ السياسيّ الفلسطينيّ بشكل خاص، وارتباطه الأزليّ بالنضال الشعبيّ.

لطالما كان سؤال الفنّ السياسيّ سؤالا عن “منفعته” في النضال والفعل السياسيّ، وإمكانيّة تحوّله إلى اشتباك سياسيّ قائم بحدّ ذاته: متى يصير الفنّ سلاحا أو متى يكون الفنّ “نافعًا” في الحلبة السياسيّة، وبالتالي متى يكون “مضرّا”، بالضرورة. يلعب الفنّ السياسيّ دورا أساسيّا في تشكيل “المنظومة الخياليّة” للجموع، أي أنّه يشكّل مرآة تعكس صورة للناس أو للصراع يتطلّبها النضال الشعبيّ، وتساهم في تحقّقه، وبالتالي تحقّق الثورة بخلق علاقة أيديولوجيّة معها. فالأيديولوجيا أو الفكر السياسيّ لا يطرحان “واقعا” تحكمه علاقاتنا كما هي مفروضة في الواقع، بل يطرحان علاقة متخيّلة مع تلك العلاقات الواقعيّة التي نعيش فيها (2)، وهو ذلك البُعد الذي قد يُستغلّ ويطوّع أيضا لما يسمّى “البروباغاندا” أو الدعاية السياسيّة المتحيّزة لصالح طرف ما، الذي يكون عادة الطرف الطاغي، وهو ما يجعل الفنّ السياسيّ حقلا شائكا. لذلك يجب أن يكون الفنّ السياسيّ واعيا ودقيقا في العلاقة التي ينشئها مع الموضوع الواقعيّ الذي يتناوله، في إنتاجه كما في تلقّيه؛ فلا يكفي أن ننتج فنّا بمواضيع سياسيّة، كما يتبيّن لنا من الجدالات العديدة التي تنشأ حوله، بل يجب “أن ننتج الأفلام (أو الفنون) بشكل سياسيّ” على حدّ تعبير المخرج الفرنسيّ جان لوك غودار.

لعل فيلم “الجيش الأحمر/الجبهة الشعبيّة: إعلان الحرب العالميّة” The Red Army/PFLP: Declaration of World War(1971) مثال واضح على إنتاج الأفلام بشكل سياسيّ. فيه يوثّق المخرج اليابانيّ مساو أداتشي وزميله كوجي واكاماتسو يوميّات الفدائيّين الفلسطينيّين في مخيّمات الأردن ولبنان في أوج “الثورة الفلسطينيّة”، وفيه يستعرضان الكفاح الفلسطينيّ المسلّح ثورة تمثّل “الثورة العالميّة على الإمبرياليّة” بشكل عام. بعد لقطة لفتاة من المخيّم تقلي فيها البطاطا، يعرض الفيلم مقابلة مع الفدائيّة ليلى خالد تصرّح فيها بأنّ:

واجبي كفدائيّة هو إنجاز كلّ ما يتطلّبه الكفاح المسلّح، كاختطاف الطائرات أحيانا وإجراء المقابلات أحيانا، وكلّ ما بينهما… لذا أتعلّم العديد من جوانب الحرب العمليّة. لا يمكنني الإشارة إلى جانب واحد منها والقول هذا ما أفعل، لكنّني أؤمن الآن بأنّني أشارك في كفاح للترويج لقوّتنا

يختزل تصريح ليلى خالد محاولات الفيلم لموضعة أولويّة النضال الفلسطينيّ، والذي يأتي فيه الكفاح المسلّح قالبا لكلّ شكل من أشكال “الحياة” بالضرورة، فلا يخجل الفيلم من التحوّل لأداة لحشد الناس؛ صغارا وكبارا للمشاركة في حركة ثوريّة أمميّة لمجابهة الإمبرياليّة والصهيونيّة والاحتلال الإسرائيليّ. يأطّر الفيلم هذا التحوّل تحت مقولة أو شعار “الكفاح المسلّح هو بروباغاندا الشعب”، أي ترويج سياسيّ للشعب ولمطلبه، وسعيه لحياة كريمة لا يهدّدها الاحتلال ومشتقّاته.

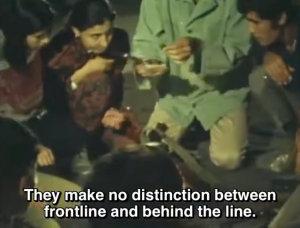

تنطوي البروباغندا عادة على علاقة غير متكافئة بين الطرف المروّج والجموع المخاطبة، إذ أنّها تشكّل نداء حشد سياسيّ يوظّف فيه الطرف المروّج هيمنته على وسائل وأدوات إنتاج الوعي السياسيّ لصالح منفعته السياسيّة العمليّة، أي يشكّل الإنتاج الثقافيّ والفنّيّ السياسيّ في جوهره أداة للتلاعب بوعي الجماهير وتوجيههم دون أن يعوا ذلك. يكسر فيلم أداتشي وواكاماتسو هذه العلاقة بإعادة موضعة “الشعب” أو الجماهير في عمليّة الإنتاج الثقافيّ، أي أنّ الفيلم لا يطرح “الشعب” موضوعا سياسيّا فحسب، بل يجعل من عمليّة إنتاج الفيلم موقفا سياسيّا من الشعب، من خلال إتاحة جسم الفيلم ليكون منصّة يستطيع صوت الفدائيّ الشعبيّ من خلالها التأثير في الوعي العام. ينعكس هذا في طرح الفيلم بوضوح وجهوريّة لحياة الفدائيّين في المخيّمات ويوميّاتهم، التي تتنقّل بشكل عضويّ بين الاشتباك المسلّح، ونشاطات الحياة خلف “خط المواجهة” في مخيّم اللاجئين من طهي وغسيل وقراءة وغناء وتدريبات قتاليّة؛ يتجمهر حولها الأطفال وينطلق منها المراهقون إلى المواجهات. الفدائيّون هم نفسهم الفلسطينيّون الذين هجّروا من بيوتهم؛ وهم أيضا صنّاع هذا العمل كما يتجسّد في الفيلم الذي لا يقتصر على تقديم موقف “الفنّان” فحسب، فأداتشي نفسه يصرّح في فيلم لإيريك بودلير(3) أنّ صناعة الفيلم النضاليّ بالنسبة له لا تختلف في طريقة إعدادها عن العمليّة الفدائيّة التي يرويها وينتجها “خياليّا” في العمل.

“Shooting a gun or shooting with a camera, it doesn’t make a difference to me”

“أَضرب بالسلاح أو أَضرب بالكاميرا، لا فرق بالنسبة لي”

مساو أداتشي

يتعدّى دور أداتشي، الذي مكث مطولّا بين الفدائيّين ورافقهم، كونه مخرجا ليصبح مناضلا ومتحدّثا رسميّا باسم الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين لاحقا، ويمكن ملاحظة هذا “التحوّل” في تحوّل الفيلم، وهو الغاية الأصليّة لوجوده بينهم هناك، من عمل “سينمائيّ” حصرا إلى منصّة إعلاميّة للحركة الفدائيّة. في مقاله “نحو سينما نضاليّة” يكتب ستوفل ديبويسر Stoffel Debuysere عن واجب السينما السياسيّة وتساؤلاتها حول “ترجمة الصراع دون إعادة إدراج re-inscribe علاقات الهيمنة السياسيّة التي أنتجته”، فيقول “لا ينبغي تحويل النضالات السياسيّة إلى مجرّد عمل: بل يجب تحويل الفيلم نفسه إلى موضوع للنضال والنقد”، كما في فيلم أداتشي وواكامتسو مثلا، الذي أصبح محلّا للتفاوض السياسيّ شكلا ومضمونا.

كان عمل أداتشي وواكامتسو واعيا لطبيعة العلاقة الخياليّة المطلوب منه إنشاؤها مع الواقع السياسيّ، فقد أدركا أنّ النضال الفنيّ هو نوع من “التعريّة” السياسيّة؛ تعرية تكشف الواقع بعلاقات مخالفة لما تطرحه الهيمنة القائمة (أو الطرف الطاغي) على أنّه حقائق سياسيّة، والتي يؤدّي انكشافها إلى توجيه الفعل السياسيّ الواقعيّ بموجبها، مثل علاقة المشاهد بالفدائيّ والكفاح المسلّح وبالتالي مواقفه السياسيّة المبنيّة عليها؛ يدعمه أو يتصدّى له مثلا. يبدأ الفيلم بتعرية نفسه من أيّ بروباغندا أو هدف سياسيّ من تسويقه الكفاح المسلّح، خارج سياق الهدف الشعبيّ الثوريّ من هذا الكفاح. فالفدائيّ في الفيلم هو الشعب، هو ابن المخيّم وليد الصراع الذي سلبه وطنه، والذي ينطلق من شحن البندقيّة في مطبخ المخيّم إلى خطّ المواجهات، ولا تتعدّى أهدافه حرّيّته المسلوبة. والفدائيّ ليس “فردا” واحدا، بل كتلة ثوريّة كادحة “من الناس وإلى الناس” (ليلى خالد)، فلا ينفصل نضال الفلسطينيّ الفدائيّ عن نضال البروليتاريا العالميّة، بل يشكّل تماهي النضال الفلسطينيّ مع نضال طبقيّ، شرطا أساسيّا لوجوده على حدّ تعبير المناضلة ليلى خالد.

على هذا النهج يتحوّل شكل العمل السرديّ و”الجماليّ” (السينما) إلى شكل وظيفيّ (الإعلام)، فتنعكس عملية التعرية السياسيّة هذه في المفعول والأثر السياسيّ الذي يحدثه العمل الفنيّ. يعرّي الفيلم الإعلام السائد من نفوذه السياسيّ بإيجاد صوت إخباريّ بديل لصالح العمل النضاليّ الفلسطينيّ والشعبيّ العالميّ في قلب العمل الفنّي، فالفيلم أنتج باليابانيّة وعرض للشعب اليابانيّ آنذاك دعوة للانضمام للحركة الأمميّة لمقاومة الإمبرياليّة بجميع أشكالها وأجناسها.

طغت هذه النزعة لتحرير الأدوات الفنيّة بتعريتها من أيّ وظيفة سياسيّة تحيد عن طريق الكفاح المسلّح، على الفنّ النضاليّ الفلسطينيّ ما بين ستينيّات القرن الماضي وبداية الثمانينيّات، فكانت الإنتاجات الثقافيّة المختلفة من الملصق الفلسطينيّ إلى السينما والأغنيّة الثوريّة تلبس زيّ الفدائيّ الكادح قلبا وقالبا، والذي أجمع عليه الشعب الفلسطينيّ طريقا واضحا وحيدا لفلسطين، وصورة شاملة للنضال الفلسطينيّ.

مع توسّع نفوذ “تيّار التسوية” في صفوف منظّمة التحرير، التي كانت مرّة وليدة نهج الكفاح المسلّح، توسّع الانشقاق في الخطاب السياسيّ الفلسطينيّ العام، حين سعت الهيمنة السياسيّة “السلميّة” لتعرية النضال الفلسطينيّ من الكفاح المسلّح، بينما أصرّت القاعدة الشعبيّة على التمسك به، والتي كانت تعاني من ويلات اللجوء والاحتلال بعيدا عن صالونات القيادة السلميّة الفخمة. انعكس هذا الانشقاق في الإنتاج الثقافي الفلسطينيّ على شكل رقابة وتهديد للمحتوى الذي ينادي بالكفاح المسلّح وتفضيل للفنّانين الأكثر انسجاما مع تيّار التسويّة، كما في حالة تبنّي المنظمة لشعراء مثل محمود درويش، الذي عيّن في اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير ولقّبه ياسر عرفات بـ “الشاعر العام” تيمنّا بلقبه هو “القائد العام”، ومن الجهة الأخرى واجه فنّانون مثل ناجي العلي التهديد والملاحقة والنفي بسبب تكريس ممارسته الفنّيّة لانتقاد فساد القيادات الفلسطينيّة والعربيّة الذي جاء على حساب ثورة الشعب الفلسطينيّ.

“اللي اسمه ناجي، لو بضل يرسم، رح أحط أصابيعه بالأسيد”

ياسر عرفات

تحوّل همّ النضال الفنّيّ إلى تعرية النضال السياسيّ من بذلة السلام التي اشترتها الإمبرياليّة، فليس غريبا أنّ تلد هذه الأزمة رمزا مثل “حنظلة”، ابن المخيّم مرقّع الثياب البالية وحافي القدمين، الذي خلقه الفنّان الفلسطينيّ ناجي العلي لأول مرة في 1969 في مناخ سياسيّ يعرّي الفلسطينيّ من زيّ الفدائيّ. عندما رسم ناجي “الفلسطينيّ”، رسمه حافي القدمين الكبيرتين بصورة ملحوظة، وهي صورة لا تمثّل حالة الفلسطينيّ اللاجئ فحسب، بل إنّ كشف ناجي لقدميه الكبيرتين هو أيضا تعرية سياسيّة؛ لقوّة الشعب التي يستطيع بها معس القيادات العميلة، وهي التي جعلها في أعماله “ثريّة” تمتلك الأحذية التي لا يُشترى بها الشعب، وبالتالي لا تستطيع حصر قوته المتمثّلة في الأقدام الحافية الكبيرة التي ميّز بها ناجي الشخصيّات الفلسطينيّة “الجيّدة” في رسوماته. تمسّك ناجي العلي بنهج التعرية السياسيّة لذلك الواقع الذي تفرضه الحلول السلميّة، واستعمل فنّ الكاريكاتير، الذي جاءه كمتطلّب شكليّ سياسيّ يعرّي الحقيقة، فهو فنّ يعتمد في جوهره على كشف الحقائق من خلال تضخيم ملامحها والمبالغة فيها. فالكاريكاتير يعرّي أيّ موضوع من هيمنة التفاصيل الهامشيّة التي تحجب حقيقته.

“أنا برسم عن أي إشي، حتى لو بعرف إنه حياتي مقابله، لأن العيوب على مد عينك والنظر، ورسّام الكاريكاتير برسم العيوب”

ناجي العلي

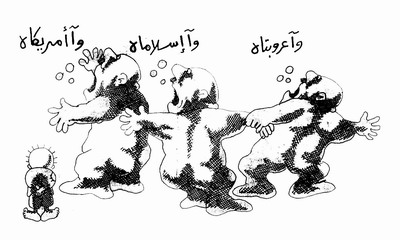

يعرّي ناجي القيادات “العميلة” من نفوذها السياسيّ على الشعب بتنميطها في شخصيّة “شرّيرة”، كبيرة بسمنتها. حجم الشخصيّة الشرّيرة الكبير هو سمنة مفرطة فحسب، أي شحم زائد لا فائدة منه، في إشارة إلى قيادتها السياسيّة الفارغة. الشحم الزائد هو أيضا مؤشّر على استبدادها أي ثرائها الفاحش الذي يأتي على حساب ثورة الشعب، ففي المقابل كثيرا ما تعبّر شخصيّة “الفلسطينيّ” في رسومات ناجي العلي عن جوعها الشديد وفقرها. ورغم أنّ الشخصيّة الشريرة تمتلك الأحذية، فهي لا تمتلك “أقداما” بل مؤخّرات كبيرة مكانها، تمثيلا لافتقارها للقاعدة الشعبيّة التي تدعمها وتحفظها بين الفلسطينيّين ذوي الأقدام الكبيرة، وتأكيدا على تشعّب طريق الفلسطينيّ نحو “تلحيسها” بوجهه أو “ركلها” بقدميه الكبيرتين.

التعرية التي ينفذّها ناجي لا تقتصر على المضمون السياسيّ بل يجرِّد بها فنّه أيضا من الرقابة السياسيّة التي فرضت عليه، بابتكار لغة رمزيّة بينه وبين القارئ، تتيح له خلق علاقات سياسيّة جديدة، مثل علاقة “ركل المؤخّرة” والتي تحيل إلى الثورة الشعبيّة دون الوقوع في فخّ الرقابة. فاستمرار ناجي بالكاريكاتير، رغم نواياه الأوليّة في ممارسة الفنّ التشكيليّ، كان بسبب ملاءمته الشكليّة لمتطلّبات النضال الفنّي آنذاك، أي قدرة الكاريكاتير على تمويه التعرية السياسيّة التي يقوم بها ناجي من خلال قالب المبالغة الكاريكاتوريّة أولا، وسهولة وقوع العمل الفنّيّ بين يدي القارئ ثانيا في قالب الجريدة اليوميّة، بدل أن يكون فنّا تحتكره الصالونات والصالات الفخمة.

“بدّيش أكون فنّان صالونات”

ناجي العلي

بخلق هذه الديناميكيّة بين الرمزيّات والشخصيّات الفنيّة وبين الناس، يخلق ناجي ديناميكيّة سياسيّة بين الشعب وبين العمالة، فيحرّض عليها، وبينه وبين الشعب أيضا، فيدعو للوحدة، فحنظلة “يعرّي” ظهره للقارئ الذي يقف معه وفي صفّه شاهدا على المؤامرات السياسيّة عليهما وعلى النضال الفلسطينيّ، وتقف البندقيّة (الثورة) أداة بجانبهم حتّى وإن عرّتهما العمالة من زيّ الفدائيّ.

هذا ما جعل فنّ ناجي ممارسة سياسيّة فعّالة وتحدّيا حقيقيّا للنظم السياسيّة المهيمنة. في آخر أعماله والتي، كما يبدو، أدّت إلى اغتياله، يفضح ناجي العليّ علاقة ياسر عرفات، رئيس المنظّمة آنذاك، بالمصريّة رشيدة مهران، والنفوذ السياسيّ الذي اكتسبته منها، فيشير إليها بالاسم ويصفها بأنها من يحلّ ويربط في شؤون التعيينات والمناصب. حيث كانت أوّل مصريّة تعمل في منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وأوّل مصريّة تحصل على عضويّة اتحاد الكتّاب والصحفيّين الفلسطينيّين، وراكمت ثروة كبيرة من أموال الثورة الفلسطينيّة. وانتشرت فضائح علاقتها بعرفات بشكل غير مدوّن، فشيع مثلا أنها كانت ترافقه إلى الإفطار والطائرة الرئاسيّة، بل يشهد حرسه الشخصيّ أنّها فتّشت حقيبة ملابسه الخاصّة التي كان يسافر بها بكلّ ما فيها من أسرار.

أثار ناجي جدلا شعبيّا وسياسيّا كبيرا بهذا العمل، لكن بالرغم من نشره لـ”الغسيل الفلسطينيّ الوسخ” في هذا الكاريكاتير، لم تكن التفاصيل العاطفيّة والجنسيّة المتعلّقة بالفلسطينيّ الفاسد موضوع هذا الجدل، بل كان يتمحور حول الفعل السياسيّ الذي أدّى إليه العمل وهو اغتيال الفنّان السياسيّ/الفلسطينيّ. وذلك أنّ ناجي العلي، لم يفصل نفسه ولا موقعه بصفته فنّانا “حرّا” عن الفلسطينيّ الذي كان يرسمه، والذي يتفوّه مصارحة بـ “فضيحة جنسيّة” في تاريخ الثورة كما يتفوّه بغيرها من المواضيع غير “الإشكاليّة” من ناحية قيم المجتمع الفلسطينيّ “المحافظة” والتي قد تترفّع عن “محافظتها” إذا وقف أمامها العميل عاريا لا يغطّيه سوى شحم فساده. بل إنّ “التزام” ناجي الفنّان بإنتاج الثورة السياسيّة في فنّه، من خلال ترجمة الصراع بشكل يسترجع الهيمنة السياسيّة للشعب في الخيال تحريضا على استرجاعها في الواقع، يؤكّد أنّ للفنّ السياسيّ الحرّيّة المطلقة في استعمال أدواته لتحرير الفلسطينيّ من كافّة أنواع القيود، وأوّلها العمالة التي تقف بينه وبين البندقيّة والحرّيّة.

ربّما تكمن إشكاليّاتنا الحقيقيّة مع أعمال فنيّة سياسيّة حاليّة في تعريتها لما يعيد إدراج علاقات الهيمنة على الفلسطينيّ حتّى في الخيال الطموح، فبدل أن يدفعنا باتجاه الثورة على الواقع، يحتّم علينا البقاء حتّى في خيالنا، تحت سقف الطموحات السياسيّة الذي يفرضه الاحتلال.”صالون هدى” على سبيل المثال، يعرّي “الضحيّة الفلسطينيّة” من تآمرات القيادات العليا التي أسقطتها، بداية كفدائيّة ومن ثمّ كوحدة شعبيّة، إلى أفراد يتقاطع العنف والظلم الواقع عليهم ويتلاعب بهم للإطاحة بأيّ بوادر مقاومة سياسيّة. هكذا عندما تسأل الضحيّة في الفيلم “مين إنتوا”، تجيب هدى بـ “مخابرات” وتؤكّد الضحيّة “احتلال؟”، ولا يتجرّأ الفيلم على تعرية هذا الاحتلال لكشف “الأجسام” الواقعيّة التي تمارسه من قيادات و”مقامات” عليا وغيرها، بل إنّ “صالون هدى” يسترها، مثلما ستر الاحتلال الاسرائيليّ بجدار الفصل العنصريّ.

“في عام ٢٠٠٢ بدأت سلطات الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصريّ حول المدينة. وأصبح جنود الاحتلال محجوبين خلفه. وكان سكّان المدينة أكثر عرضة للخطر، خصوصا النساء منهم”

صالون هدى

يدفعنا الفيلم، بطرحه للعمالة بهذا الشكل المنقوص وغير الدقيق، “لتخيّل” قهرنا كشعب مرّة بعد مرّة، إلى أن نطبّع مع وجود العمالة حولنا في كلّ مساحاتنا الاجتماعيّة في حياتنا اليوميّة البائسة، والآن، مع انتشار الفيلم والالتباس حول إشكاليّته، في يوتوب وعلى شبكات التواصل ضخمة الجمهور… فموضة “الصالونات” انتهت كما قالت هدى بذاتها. الفيلم يدفعنا لتخيّل واقع تتفشّى فيه عقدة الفرد العاري من أيّ مواساة جماعيّة، أي يعرّي الفلسطينيّ من أيّ كيان اجتماعي شعبيّ، ويتركه لينطح رأسه، ويديه كما تفعل الضحيّة في الفيلم، بحائط الاحتلال الذي أصبح “جنّا” يوسوس في عقولنا مباشرة ولم يعد بحاجة لوساطة القيادات العميلة ليخترق جسد الشعب المكدّس خلف هذا الجدار. بكلمات أخرى، لو كان “صالون هدى” فيلما واقعيّا، لكان “الاحتلال” رجلا أو “قائدا” ولكان على المؤلّف أن يقتله.

فلا عجب أنّ الفيلم يقتل “هدى”، أي منال عوض صاحبة الأداء الأصدق أو الأكثر “واقعيّة” في الفيلم، والتي لطالما مثّلت ما يسمّى بفلسطينيّي “الضفّة الغربيّة”. تتكلّم هدى/منال بلهجتها وتتصرّف بطبيعيّة وتلقائيّة عاملة فلسطينيّة “ضفّاويّة عايفة حالها”، تقف وحدها “عارية” بهويّتها السياسيّة والطبقيّة أمام كاميرا وسيناريو وشخصيّات عليها أن تتصنّع أو تلبس قيودا جيو-سياسيّة وطبقيّة لا تنطبق عليها، بصفتهم من فلسطينيّي “الداخل”. نرى هذا التصنّع في لهجات الشخصيّات الأخرى التي تفضحهم هنا وهناك، وتصل ذروته في شخصيّة قائد المقاومة، التي بدت في تعاملها القذر مع ضحايا هدى، أقرب بكثير إلى ضابط مخابرات إسرائيليّ من مقاوم فلسطينيّ، فأوضح ما نشهده عن قرب من قائد المقاومة هو وحشيّته غير المتحفّظة مع الضحايا مصحوبة بشهوانيّة فظّة في التحقيق، فيعلّق على صور الإسقاط قائلا “شو؟ نقّيتيهن حلوات وصغار”. وربّما يعود ذلك لتغييب صورة المقاومة عن الأعمال الفنيّة الفلسطينيّة منذ تغلغلت الانتهازيّة والعمالة في القيادة الرسميّة، فمعرفتنا عن مشاهد التحقيق مع العملاء والمقاومة الفلسطينيّة تأتي بغالبيّتها من بروباغندا اسرائيليّة مثل مسلسل”فوضى”. لذلك ترى القائد يستعمل مصطلحات مثل”العمالة في مجتمعنا” بدل “عند شعبنا” مثلا وهي لغة فلسطينيّي “الضفة الغربيّة”، فالأنكى من ذلك، أنّ “المجتمع العربيّ في إسرائيل” هي تسمية ابتكرها فلسطينيّو “الداخل” لتبديل المصطلح الاستعماري “الوسط العربيّ”. وربّما لأنّ الفيلم يعرّي المقاومة من تاريخها ويختزلها في التراوما والتكفير عن خيانات فرديّة مبعثرة، فجميع الفلسطينيّين نتاج تراوما، هم ليسوا شعبا في أفلام أبو أسعد.

ولا يمكن قراءة تخاذل “جسمه الفنيّ” عن تعرية القيادة الفلسطينيّة المهيمنة ودورها في تمكين آفة “العمالة” لدى عامّة الشعب المقهور، بمعزل عن امتيازاته الجيو-سياسيّة والطبقيّة، والتي ابتكرها الاحتلال لإسقاط “الشعب” الفلسطينيّ عندما قسّمه سياسيّا. فعندما يتعرّى “الفيلم الفلسطينيّ” من الإخلاص السياسيّ للشعب والتماهي معه، لا يتبقّى لنا ما نشاهده سوى مشهد العرّي، وهو الحرّيّة “الخياليّة” الوحيدة التي يمنحها لنا “صالون هدى” مثلا. حريّة استعمال الجسد؛ التي تتمتّع بها نخبة محدودة من الفلسطينيّين، ولا تخطر حتّى في أحلام الشعب الغارق في التقييدات الاجتماعيّة من “المحافطة” وغيرها، والتقييدات السياسيّة بشكل لا يتجزّأ، بسبب الوضع السياسيّ القائم الذي لا يمنحنا الفيلم أمل التحرّر منه.

“السلاح بيد الجاهل بعوِر”

مثل شعبيّ

الحرّيّة الفنّيّة التي لا تراعي حدودها السياسيّة، قد تضرب منجزات النضالات الشعبيّة وتسلب الشعب المقاوم حريّات خلقها بنضاله، ودمه أحيانا، في “أميرة” مثلا، يعرض الفيلم “سيناريو” متخيّل يسلب فيه الاحتلال الشعب حريّته في إنشاء أسرة والبقاء، التي صنعها إبداع الأسرى السياسيّ بإتقان لا يترك للشكّ مكانا. فيقوّضها الفيلم، دون أدنى حساسيّة سياسيّة، حين يعرّي أطفال الأسرى من حتميّة مولدهم البطوليّ والذي شكّل بنفسه، دون فضل “خيال” الفنّ والثقافة، علاقة خياليّة مع الحرّيّة تحوّلت إلى ثورة على الواقع المقيّد بقدومهم غير المحدود به.

بهذا المنطق، وسط جدل وأعمال تعقّد الواقع أمامنا أكثر مما تفكّكه وتحرّرنا منه، يمكننا أن نخلص إلى قاعدة واحدة فيما يتعلّق بحدود “الحريّة” في الفنّ، وهي أنّ الحدّ الوحيد للفنّ الفلسطينيّ هو إخلاصه لا في موضوعه بل في أثره السياسيّ على الشعب الفلسطينيّ. ولعلّ المثال الفلسطينيّ الأوضح على الفنّ السياسيّ المخلص والجريء هو فنّ ناجي العلي، فحنظلة أصبح رمزا للمقاومة الثقافيّة أينما وجد؛ في جريدة سياسيّة أيّام الثورة أو لوحة على جدار المخيّم، أم يتدلّى من عنق صبيّة جامعيّة، أو قرط في أذن شاب يتمشّى في شوارع رام الله. فحنظلة رمز يقرّبنا من حامله ويؤكّد لنا أنّ القضيّة السياسيّة التي تجمعنا، أهمّ وأكبر تفاصيلنا، وينقذنا من هيمنة تفاصيل هامشيّة، كخلاف الانفتاح والمحافظة… لعلّ هذا ما يرشّح فنّ ناجي العلي لأن يكون بوصلة الفن السياسيّ الفلسطينيّ في زمن اختلطت علينا تفاصيله المتضاربة، تلزمنا لضبط أعمالنا، على أمل أن تكمل ما بدأت به فنون المقاومة الفلسطينيّة منذ وقت ليس ببعيد، ألا وهو توجيهنا نحو الثورة السياسيّة.

مراجع: