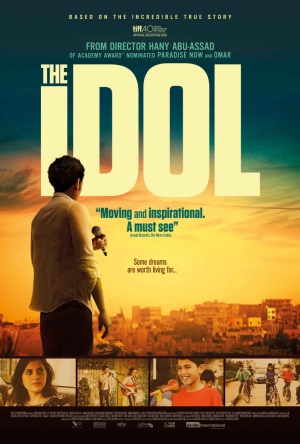

عرض في مينة تولوز الفرنسية فيلم “The Idol، يا طير الطاير” للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، ضمن تظاهرة “سينما فلسطين” في نسختها الثالثة، والتي تستمر خلال العشرة أيام الأخيرة من هذا شهر.

يصور الفيلم الروائي حياة المغني الفلسطيني محمد عساف، وقد أدخل عليها هاني أبو أسعد خياله، فجعلها أكثر درامية “حسب تعبير المغني”، أتى الفيلم ضعيفاً على مستوى النص، حيث يصور ثلاثة مراحل من حياة محمد عساف، الطفولة، الشباب، فترة مشاركته وفوزه في برنامج “أراب أيدول”. ففي البداية يصور المخرج حياة أربعة أطفال في قطاع غزة، يحلمون بتشكيل فرقة موسيقية في ظل صعوبة ظروفهم، وعلى الرغم من احتواء الحوارات على كمية كبيرة من الكليشيهات، إلا أن الإنقاذ كان يأتي دائماً من الثقة التي أدى بها الأطفال أدوارهم ببراعة ومن جرعة الكوميديا العالية التي قدموها.

ومع مرور شريطه يبدأ الفيلم بالانحدار أكثر، على مستوى الأداء، والنص، وحتى الإخراج، خصوصاً في مرحلة دمج اللقطات الحقيقية من برنامج “أراب أيدول” مع لقطات الفيلم، ما يظهر تبايناً في مستوى دقة الصورة وزوايا اللقطات التي اعتمدها المخرج في تصويره، الأمر الذي خلق هشاشة بصرية كسّرت نهايات الفيلم.

لكن، وفي دوامة العثرات التي مر بها الفيلم، نأتي على مشهد للمغني الذي صار نجماً، تتحدث عنه كل الصحف العالمية، بصفته “صوت فلسطين كلها”، ما يجبره على الاتصال بصديقته، والاعتراف لها بالعجز أمام كل هذه المسؤوليات التي تلقى عليه، ليقول لها بأنه مجرد مغني، وأن ما يجري يخيفه.

من هذه الزاوية تحديداً، لمس هاني أبو أسعد أكثر النقاط حساسية في قصة المغني محمد عساف، وبث روحاً بالفيلم صانعاً حكاية أخرى، ذاتية، وحساسة، تبعد محمد عساف عن كل الاتجار الذي مر به، وكان جزءاً منه، بالأخص على مستوى الترويج من قبل الإعلام الرخيص الذي يفجر الحكايات الشخصية في برامج لا تسعى إلا للمزيد من المال.

وبالعودة إلى الجملة ذاتها التي قالها عسّاف، سنلاحظ أن حنكة هاني أبو أسعد كانت بتصويره لحياة عساف منذ الصغر، خارج الهم الوطني، والشعارات الرنانة، فمحمد في الفيلم لم يكن يريد الغناء من أجل رفع صوت القضية الفلسطينية عالياً، إنما لتأمين كلية لأخته التي ماتت بسبب الفشل الكلوي، أو لأنه يحلم فقط مع أطفال يشبهوه، بالخروج من مستنقع غزة المحاصر من الاحتلال، والمحكوم دينياً بما أنزل الله من خزعبلات.

لا ندافع هنا عن فيلم ساهمت “إم بي سي” بتمويله أصلاً، آملة بأن يكون تجرةً جديدة تستغل بها قضايا الناس والشعوب حتى أخر رمق، إنما من المغري في الوقت الراهن أن نبحث في تفصيل يطرحه الفيلم، من هو المغني خارج أسئلة ثقافته؟ وهل مغني البوب فعلا يستحق السحل كما يتمنى له معظم مثقفي العالم العربي؟ وهل كانت التجارب الغنائية المستقلة في العالم العربي، أغنى وأكثر إنتاجاً للمعرفة من أغاني البوب بعد أن صدّع مغنوها رؤوسنا بالتزامهم؟ لم يدّع محمد عساف في الفيلم أنه يريد أكثر مما حصل له شخصياً، الخروج من غزة، والغناء في دار الأوبرا المصرية، حتى الكليشيهات التي مرت في الفيلم، ككلام أخته عن تغيير العالم، كانت لا تعني له شيئاً، وجملة صديقته أنه يجب أن يوصل صوتهم للعالم كذلك، لا، هو لم يرد إيصال صوت الفلسطينيين للعالم وفق الفيلم، إنما اتخذ قراره بالمشاركة في البرنامج بعد أن شعر بأن صوته يساهم في تحسين حالة صديقته الصحية، وسيساهم في إخراجه من هذا المكان غير الصالح فعلياً لحياة طبيعية كأي مكان على الكوكب.

فيلم هاني أبو أسعد الذي يقدم تصوراً عن الحياة في غزة وفقاً للمواطن الأوروبي، الذي أتى ليشاهده بدافع التلصص فالتعاطف فالعودة للبيت مقتنعاً بمعرفة سريعة ومن منظور واحد، قد لا نتفاعل معه نحن أبناء العالم العربي من هذه الناحية، بل بالعكس سنجد أن ما جاء في الفيلم أهون مما يجري بغزة يومياً، أولاً من قبل الاحتلال، وأخيراً من قبل حركة حماس، وما بين النقيضين المستبدين من تفاصيل حياتية تُهرس، وعلى هذا الأساس يكون الفيلم بعيداً عنا من حيث رسالته، إلا أن التفكير مرة أخرى بمغنٍّ قادم من مسرح “الإم بي سي” الذي نكرهه جميعاً، يفتح باباً لأسئلة حقيقية، تتجاوز الغناء فقط، فمعظمنا اليوم يكره نشطاء الثورة السورية وممثليها، لدرجة تطرف البعض معها في كراهيته حتى طابق خطابه خطاب النظام الذي يناضل ضده. نكره الإعلام العربي الذي يؤجج النعرات الجاهلية إلا أننا لا نستطيع إنكار الصور الواردة فيه، نكره الحالة التي رافقت محمد عساف عبر منصات صنعت منه رمزاً لتتاجر به أكثر، إلا أننا لا ننكر عليه موهبته، وحقه في التعبير عنها طالما لم يدع أكثر من ذلك.

وفي العودة للسؤال الذي أثاره الفيلم، أتذكر حادثة شخصية لا تستحق التعميم، إلا أنها تستحق المشاركة. ذهبت قبل عامين إلى حفلة في مدينة غازي عنتاب التركية، لمطربة فلسطينية مستقلة كنت أحترم ما تقدمه قبل أن أراها على المسرح، إلى أن رأيت الابتذال مجسداً أمامي في طريقة تعاطيها مع مفردات كفلسطين، ومخيم اليرموك، ولم أكن أتمنى إلا معجرة تخفيها عن المسرح وتستبدلها بأي مطرب تجاري ندبك على أغانيه، فالدبكة على (علّي الكوفية) مثلاً أصدق بكثير من أن تشاهد مغنية تعصر عيناها لتدمعان على اليرموك، طالبة منا نحن أبناء المخيم تصديقها، وكلنا إيمان بأنها تدعي ذلك ترويجاً، بكل ما يمتلكه الممثل الرديء من الفجاجة، هذه المغنية التي لا يعرفها أهلي وأخوتي الذين صوتوا لمحمد عساف، مدركين أن “إم بي سي” تسرقهم، على الأرجح لو كانت مكانه لا اكتشفوا تمثيلها وما صوتوا لها، وحجتهم بذلك أنهم لا يريدون “للإم بي سي” أن تسرقهم.