الدكتور رامي أبو شهاب من مواليد الأردن عام 1974 متخصص في النَّقد الأدبيّ، والدراسات الثقافيّة، وخطاب ما بعد الاستعمار. حاصل على شهادة الدكتوراه في النَّقد الأدبيّ الحديث من “معهد البحوث والدراسات العربيّة” في القاهرة عام 2012. يعمل محاضراً في “كلية الآداب” بجامعة قطر، وسبق له أن عمل أكاديميّاً ومحاضراً في مؤسسة قطر لأكثر من عشر سنوات.

نال جائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2014 عن كتابه «الرَّسِيْس والمُخاتلة؛ خطاب ما بعد الكولونياليّة في النَّقد العربيّ المعاصر- النظريّة والتطبيق»، وقد وصفت “الهيئة العلميّة” للجائزة الكتاب بأنه “خطوة جديدة في مجال رصد أثر دراسات ما بعد الكولونياليّة في خارطة النَّقد العربيّ المعاصر”.

نشر الدكتور رامي أبو شهاب عدداً من البحوث الأكاديميّة المحكّمة، والعامّة في عدد من الدوريّات العربيّة، ويكتب المقالات النَّقديّة في المجالات الأدبيّة في عدد كبير من الصحف والمجلات العربيّة، يكتب مقالة أسبوعيّة في صحيفة “القدس العربيّ”. اشترك في العديد من الندوات الثقافيّة والمؤتمرات والدورات الأكاديميّة المحلّيّة، وهو خبير ومحكّم ثقافي في عدد من الهيئات واللجان الثقافيّة.

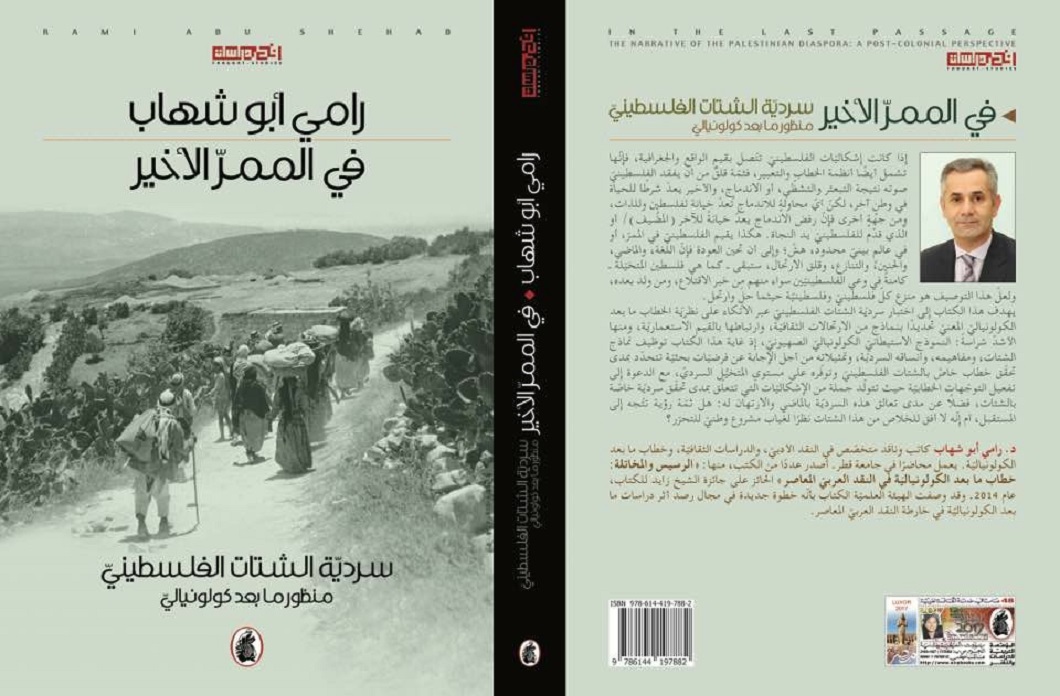

مؤخراً، قام ضيفنا بنشر كتابٍ جديدٍ (السادس) عنوانه: «في الممرّ الأخير.. سرديّة الشّتات الفلسطينيّ؛ منظور ما بعد كولونياليّ». وهو ما حاولنا أن نركز عليه إلى جانب مسائل أدبيّة أخرى خاصّة وعامّة في هذا الحوار معه:

ما الجديد الذي قدمته في كتابك الأخير، وما هي أبرز الاستخلاصات النَّقديّة التي توصّلت إليها في هذه الدراسة؟

مصطلح الجديد يقع ضمن مجال من التأويل الذي يعني موضعة عمل الإنسان في إطار زمني، ولكن هذا سعي واهم، فالجديد ربما يتحول إلى نقيضه ضمن بعد تفكيكيّ، فالجديد لن يبقى جديداً طالما أن الحياة في مجال من التقدم المستمر، وهنا أحيل إلى أن الجديد في كتابي ليس إلا محاولة للانتقال إلى أفق آخر، وبعبارة أخرى بُعدٌ آخر، ومع أن موضوعة “الشّتات” في الأساس تاريخيّة، غير أنها كينونة مستمرة، فاختبار حيوات المقتلع من أرضه، وأعني الإنسان الفلسطينيّ الذي بات عالقاً في عناصر شديدة التعقيد، وأعني الزمان والمكان، واللغة، والذاكرة، وهكذا يبدو الكتاب في أطروحته معنياً بشكل منهجي بتتبع أثر هذا الاقتلاع على الذات الفلسطينيّة، ولكن أي ذات أعني، من الفلسطينيّ؟

هذا السؤال الذي أعيد قراءته كون الفلسطينيّ حيوات تنتشر في سماء بلا حدود، وهنا أستعير هذا التعبير من أحد دارسي الخطاب ما بعد الكولونياليّ “روبرت يونغ” حين وصف الأراضي الفلسطينيّة بأنها أمست عبارة عن نقاط أو نجوم مضيئة، تتباعد يوماً بعد يوم في ليلة مظلمة. هذا التعريف ينعكس على الفلسطينيّ الإنسان، أو الفلسطينيّين باختلاف فئاتهم: الضفة والقطاع والفلسطينيّ تحت الاحتلال في أراضي 1948 وهناك فلسطينيّو الشّتات العربيّ، وفي سائر أنحاء العالم، وفي كل فئة ثمّة تباينات، فهنالك فلسطينيّ يعيش في مدن ميتروبوليتانيّة، وفلسطينيّ يعيش في مخيّم، وهنالك فلسطينيّ آخر في عمّان، وآخر يسكن في الخليج، كيف يمكن أن نقرأ فقدان الوطن في فضاء كل ذات من هذه الذوات، ما الذي يجمعهم؟ وما الذي يفرقهم؟ وكيف ينظرون إلى مستقبلهم؟

لا شك بأن ثمّة فلسطين القابعة في المتخيّل لدى البعض، وثمّة فلسطين التي يعرفها من خرج سائراً على قدميه من مدينته أو قريته عام 1948، وهنا بالتحديد ثمّة مفصل هام، كيف ستكون فلسطين بعد أن ينتهي هذا الجيل الذي حفظ تجربة النكبة، وعاينها؟ وكيف يمكن أن يستقبل جيل فلسطينيّ بلا وعي مختبر، أو تجربة سوى تجربة الشّتات الذي ورثه عن آبائه وأجداده؟ هؤلاء لا يمتلكون سوى الذاكرة، والاقتلاع، وهويّة مختلطة، وبلدان استضافة. لا يمكن أن تعني في يوم من الأيام سوى وطن غير مكتمل، فأنت في الطارئ، في الهامش، وهنا تكمن المشكلة، كيف نعيد موضعة فلسطين في الوعي، وكيف تمثل العودة مجالاً للتخلص من الأزمة، ولكن كيف تتحقق العودة؟ هنالك من يعودون إلى فلسطين بجوزات سفر أجنبيّة، يتمتعون بفلسطين المؤقتة ثم يعودون إلى مدنهم في الغرب… هنالك من ينتقلون وينعمون بوجودهم في سلطة تمارس شكل الدولة، في حين أن ساكن المخيّم يعيش الانتظار… ولكن إلى متى؟

لا يمكن الجزم بوجود خلاصات أو استخلاصات. إنّما ثمّة أسئلة كثيرة يطرحها الكتاب، ثمة سؤال في الوعي المستقبليّ، وسؤال الهويّة، ورماديتها، كما الوجود واللغة، والجغرافيا المتخيّلة، والهجنة، والاقتلاع، والنكبة، ولكن ثمّة سؤال آخر هو كيف يمكن أن نجهز على الشّتات؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال في الكتاب لأنه كتاب معني بالتمثيلات التي تختبر الشّتات في متخيّل سردي، يحاول أن يقترب من نبض التفكير ورؤية الأشياء، وكل روائيّ يصطنع عالمه المتخيّل تبعاً لتجربته الخاصة، ومع ذلك فأنا مؤمن بأن هنالك ما زال الكثير من التجارب، ولكنها تحتاج إلى المتخيّل أو للفن كي تتحول إلى وجود، وأعني اللغة، الخطاب، فنحن غير موجودين كما يقول ميشيل فوكو فقط هنالك اللغة، ومن هنا تكمن محاولتي -ربّما الجديدة- في رفد الذاكرة الفلسطينيّة بتجربة المتخيّل (الشّتات) ضمن تكوينات الخطاب، ولعله يُعدّ الدراسة الأولى التي تُعنى بهذا الموضوع ضمن منظور جديد، وأعني الخطاب ما بعد الكولونياليّ، فليس هنالك كما أظن كتاب اختبر الشّتات الفلسطينيّ في تظهره الروائيّ مستنداً إلى هذه المقاربة الجديدة.

ما هي المداخل الأساسيّة والكلمات/المفاتيح التي حاولت من خلالها النفاذ إلى اختبار سرديّة الشّتات الفلسطينيّ متكئاً على نظريّة الخطاب ما بعد الكولونياليّ المعني تحديداً بنماذج من الارتحالات الثقافيّة، وارتباطها بالقيم الاستعماريّة، ومنها الأشد شراسة، النموذج الاستيطانيّ الكولونياليّ الصّهيونيّ؟

في هذا المجال أتقدم لك ببعض المداخل التي آثرت أن ألج من خلالها إلى خطاب الشّتات، وأعني به نظاماً من الكتابة بالتوازي مع الفعل أي الممارسة، وهي وضعية تقابليّة مع خطاب الشّتات الصّهيونيّ الذي أفاد من موضوعة الشّتات ليعيد وجوده، فبدأ في استثماره لتحقيق مجال من التعاطف، ومن ثم ليجهز عليه، ويتحول إلى ما نعته أمنون راز كراكوتسكين بعمليّة نفي المنفى، غير أن هذا سبق بممارسات خطابيّة تمكنت من إحداث أثر في الأدبيّات الغربيّة التي هيمن عليها مفهوم الشّتات اليهوديّ بوصفه نموذجاً معياريّاً. لقد أسهب روبين كوهين، أحد أهمّ دارسي الشّتات في كتابه «الشّتات»، بتتبع مفهومه في العديد من دراساته، فعند التأمل أو البحث في كلمة الشّتات -دياسبورا Diaspora- في أي معجم إنجليزيّ، فستجد بأنه سوف يحيلك أو يعود بك إلى الشّتات اليهوديّ، ولتقم بتجربة تتمثل بأن تحاول كتابة كلمة Diaspora في موقع الترجمة غوغل، ستجد بأنه يضع ترجمتين الأولى “الشّتات”، والثانية “اليهود المشتتون في العالم”؛ وكأن هذه التجربة باتت جزءاً من التاريخ اللغويّ للكلمة، بل بات الشّتات اليهوديّ تعريفاّ للشّتات.

هذه أحد المداخل التي حاولت من خلالها خلق مرويّة مضادة، وفي المقابل ثمة مدخل شديد الأهميّة حيث أدعو إلى إبطال مصطلح “المنفى” كونه لا يعبر عن تجربة جمعيّة، فالمنفى مصطلح يتصل بنموذج فردي، أو ذاتي، حيث كان يُنفى بعض الأشخاص لأنهم خرجوا عن بعض الأعراف، أو النظم، أو لأنهم ارتكبوا خطأ ما، وهنا أقيم قراءة معرفيّة للشّتات بدءاً من النفي الأول لآدم عليه السلام، ومن ثم تشتت بني جنسه في الأرض، كما في نماذج أخرى، كـ أوفيد ودانتي وغيرهم، فالدراسات التي بدأت تتحدث عن المنفى بوصفه يتصل بذوات فرديّة، وفي معظم الأحيان يتحدث عن مثقفين ينعمون بمنافيهم حيث يعيش البعض في الغرب أو في دول أخرى، ومعظمهم يستفيد من وضعية المنفي، ولكن مع جواز سفر، وحياة طبيعية، لا أنكر ذلك، هذا حق طبيعي، ولكن هنالك من لا يحصل على هذا الامتياز، لأنه بقي تحت الاحتلال متمسكاً بأرضه، وهنالك الملايين ما زالوا قابعين في المخيّمات في حالة انتظار، فالشّتات حالة جمعية تتحقق بالإكراه حيث أجبر ملايين من البشر على مغادرة أوطانهم في حين أنهم لم يرتكبوا إثماً، أو خطأ ما، هم نماذج الضحيّة تبعاً للدراسات المعرفيّة الخاصّة بالشّتات، إذ تنطبق عليهم جميع مواصفات الشّتات حسب دراسات روبين كوهين ووليم سافران؛ ولهذا ينبغي أن تتخذ نموذجها بوصفها بديلاً عن النموذج المعياريّ الذي استثمرته الصّهيونيّة، وانتهت منه بقيام دولة تدعى إسرائيل، وبذلك تحقق نفي المنفى، وهنا ينبغي أن نعيد تأسيس خطاب الشّتات ليكون نموذجاً للإشارة إلى الحضور الفلسطينيّ، وعدم تلاشيه من الوجود، وسوف يبقى هكذا، إلى أن تتحقق العودة.

الشّتات الفلسطينيّ من أشد التجارب تعقيداً كونه معطى وجودي، فأي تجربة شتات مهما كانت مؤلمة، فإنها لا تقارن بالشّتات الفلسطينيّ، ولنأخذ الشّتات الإفريقيّ على الرغم من مأسويته، غير أن ثمّة أوطاناً ما زالت قائمة حيث يمكن أن تعود إلى مسقط رأسك، وأن تعرف أنّ وجودك في بلدك الأصليّ الذي ما زال قائماً على مستويين الوجود الفيزيائيّ والعلاماتي اللغويّ، أقصد على الخريطة، فأي شتات يرتهن لأزمة سوف ينتهي في يوم ما، فالوطن ما زال قائماً على الرغم من أنه ربما غير صالح للحياة في الوقت الراهن، ولكن مشكلة الشّتات الفلسطينيّ تكمن بأن الوطن يتعرض للتصفيّة، يتعرض لأزمة وجود، هو يتناقص، يتعرض لتدمير منهجيّ، مما يعني بأن وجودنا سوف يبقى عالقاً إلى الأبد في الزمان والمكان، سوف تبقى لعنة أنك مشتت أو لاجئ قائمة، إذ نورثها لأبنائنا وأحفادنا، هكذا وقعت على هذا التوصيف في عدد من الروايات الفلسطينيّة لكل من سحر خليفة في «الميراث»، ولجمال ناجي في «غريب النهر»، وفي «6000 ميل» للراحل محمد مهيب جبر، «بينما ينام العالم» لسوزان أبو الهوى، وغيرها من الأعمال. إنها روايات تسكن قلق الذاكرة والهوية والماضي، والحاضر، والمستقبل كما في عدد من الروايات، ولا سيما أعمال سامية عيسى، ولكن معظم الروايات تستعيد الماضي، وترتهن له، تقف عند لحظة النكبة تستعيدها مرة تلو مرة، بالذاكرة والتذكر أحد أهمّ مفردات الخطاب بما بعد الكولونياليّ.

هل هناك تيار نقديّ عربيّ واضح المعالم لخطاب ما بعد الكولونياليّة؟ ما هي أبرز سماته وملامحه إن وجد؟

لا شك بأن سؤالك يضعني في مأزق، كوني من الذين حاولوا أن يأخذوا على عاتقهم دفع هذا الخطاب ما بعد الكولونياليّ، والتأسيس له، ولكن في المجمل فإن الدراسات النَّقديّة العربيّة أو النَّقد العربيّ لم يستفد من هذا الخطاب كما ينبغي على الرغم من أن أحد أهمّ مؤسّسيه فلسطينيّ هو المفكر الراحل إدوارد سعيد، الذي تلقف العديد من الدارسين أطروحاته في الشرق والغرب، غير أنها في النَّقد العربيّ بدت رهينة الوقوع في تقديس الذات حيث اتجه النّقد في معظمه ليتمحور حول سعيد المثقف الفلسطينيّ الكونيّ، دون العناية بما قدمه من إسهام معرفيّ، وهذا ما حاولت أن أختبره في كتابيّ الذي صدر عام 2013 بعنوان: «الرَّسِيْس والمُخاتلة؛ خطاب ما بعد الكولونياليّة في النَّقد العربيّ المعاصر- النظريّة والتطبيق»، محاولاً تتبع تلقي النّقد العربيّ لهذا الخطاب وممارسته، فخرجت ببعض الاستراتيجيات والآليات النَّقديّة.

في النَّقد العربيّ ليس ثمّة مشروع متكامل باستثناء مشروع الناقد عبد الله إبراهيم الذي حاول تطوير جزء من المنظومة المعرفيّة تتصل بالخطاب، وذلك ضمن ما يعرف بنقد المركزيات، وهو في ظنّي إسهام متكامل، بالإضافة طبعاً إلى بعض المداخل النّقديّة التي قدمها مبكراً الناقد والمترجم صبحي حديدي، بالإضافة إلى إسهامات نقديّة في مجال الترجمة لكل من كمال أبو ديب وثائر ديب وفخري صالح، وغيرهم، وبعض المداخل النّقديّة والتطبيقات لكل من خيري دومة، وسعد البازعي وبعض الدراسات التي صدرت في المغرب والجزائر. لا بد من الإشارة إلى أن هنالك بعض الجهود التي ينهض بها بعض الدارسين، إذ بدأت دراسات تصدر هنا وهناك، في دول المغرب العربيّ، وبعض الدول المشرقيّة حول رواية ما بعد الاستعمار، وإدوارد سعيد، وغير ذلك، ولكنها تبقى في إطار هامشي، لم يتمكن من الوصول إلى الأطروحات الهامة في الخطاب، علاوة على كونها تتبنى وجهات نظر لا تستقيم معرفياً.

أترى أنّ النكبة كانت رافداً مهماً للأدب الفلسطينيّ ما بعد العام 1948 في جغرافيا الوطن الممزقة (أراضي 48، الضفة الغربيّة، قطاع غزة)، وفي الشّتات؟ كيف ذلك؟

في كتابي شكلت النكبة مرحلة حتميّة في خطاب الشّتات، فعلى الرغم من أن كتابات الآباء في الرواية الفلسطينيّة قد أتت على هذا، غير أن الأجيال الجديدة قد أعادت صوغ هذه المرويّة حيث بدت حاضرة في مجمل الأعمال -إلى حد ما- فبعضها اتخذ من النكبة منطلقاً للوصول إلى تداعيات الشّتات على الشخصيّة الفلسطينيّة، وموقف الالتزام، فكان لا بد من إعادة سردها، وهذا يتصل بفكرة الاقتلاع، ونموذج الذاكرة، فالفلسطينيّ يكمن في الذاكرة، بل هي تشكل جزءاً من وجوده، فنحن مأخوذون بالتكرار، أي تكرار سرد أحداث النكبة، وكأنّنا نخشى أن نفقد هذه المرويّة، لقد أجادت إحدى النماذج التي درستها في التعبير عن هذا، وأعني رواية «الطنطورية» للروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور، وهذا بالتحديد ما يحيل إلى أنّ النكبة شكلت خطاباّ جامعاّ بين كتابات الآباء والأبناء، في الداخل، وفي الخارج على حد سواء، ولكن هل سوف تبقى مرويّة النكبة ضمن وضع استعادي، ولاسيما أن الأجيال التي شهدتها سوف تنتهي في يوم ما؟ وبذلك فلن يبقى سوى المدونة والمرويّات التي صاغتها الأجيال السابقة، هل يمكن تطوير خطاب النكبة باتجاه آخر؟ هل تشكل لنا هذه المدونة أو المرويّة زاداً متخيّلاً أو معرفيّاً كما تنشط الصّهيونيّة في استعادة خطابات المحرقة، والأوشفيتز وغيرها؟

مازالت السينما العالميّة تستعيد المأساة اليهوديّة حتى اليوم، ولننظر في الفيلم الذي أنتج حديثاّ بعنوان «زوجة حارس الحديقة» الذي يتصل بطريقة أو بأخرى بما عاناه اليهود على أيدي النازيين، ولكن هذه الأعمال تُصاغ بقدر كبير من العناية والجماليّة، فضلاً عن تضمينها قيماً إنسانيّة، وقد أشار إلى ذلك باتريك وليامز وآنيا بال في بحث لهما حول وجود فلسطين وموقعها في الدراسات ما بعد الكولونياليّة -وقد أشرت إلى ذلك في مدخل كتابي- في حين أن نتاجات الخطاب العربيّ في ما يتعلق بالنكبة والموضوع الفلسطينيّ عامّة، تفتقر إلى هذه الاشتراطات فضلاً عن محدودية وجودها في المشهد العالميّ، لا توجد مؤسسات تخلق الثقافة، تترجم من وإلى، تصنع أفلاماً عن النكبة، عن الذاكرة، أو تدعم نتاجات إبداعية للشباب، ثمّة جهود فردية في حين أن المؤسسات في غياب، وتعاني من فساد ثقافي.

بعد سبعة عقود من عمر النكبة، هل بوسعك الإشارة إلى أبرز المحطات التي مرّ بها “أدب الشّتات”، إن جاز القول، وما هي سمات المحطة الراهنة؟

ثمة محطات يختبرها كتاب «في الممرّ الأخير .. سرديّة الشّتات الفلسطينيّ؛ منظور ما بعد كولونياليّ»، وتتصل بالتعبيرات التي شاعت في المتخيّل الفلسطينيّ، ومعظمها يتعلق بفعل الصدمة Trauma، حيث شكلت هذه التجربة أهمّ ملامح رواية الشّتات الفلسطينيّ، وهي كتابات تتصل بتكوين نفسيّ شديد الخصوصيّة، حيث عبّرت عنه بشكل مبكر رواية «المتشائل» لإميل حبيبي، في حين أدان غسان كنفاني فعل الخروج، وشدد على قيمة المقاومة، ومعنى الالتزام، أمّا جبرا إبراهيم جبرا فقد جعل من الفلسطينيّ نموذجاً متعالياً، فلم يقبل أن يكسر الشّتات الإنسان الفلسطينيّ، غير أن كتابات الجيل التالي اقتربت وابتعدت في آن واحد عن هذه المحطات، فأسامة العيسة في رواية «مجانين بيت لحم» يقدم وعياً متقدماً بقراءة الشّتات عبر نماذج الصدمة النفسيّة، والحفر في تكوينات الأرض الفلسطينيّة التي عبرتها الأحداث، وتركت آثارها على ذاكرتها، في حين أن إبراهيم نصر الله قد اختبر وعياً جديداً، وبالتحديد عبر رؤية العالم الذي يتشكل من جديد ولكن في ذاكرة الاقتلاع، وتلاشي فضاء الحرّيّة في إطار شديد الخصوصيّة والشعرية، فجعل شخصيته الطفل شاهدة على وقائع الخروج، ومن ثم فقد أدرك وعي الشّتات، أي أن تستيقظ لتجد نفسك في الغريب من المكان، في حين أن جمال ناجي قد خلق نموذجه لقهر الشّتات عبر العودة للموت قرب النهر، أو أقرب نقطة إلى فلسطين، وقد اتسمت روايته بصبغة سرديّة مفارقة لخطابات التهويل والمبالغة التي شاعت في بعض الروايات الفلسطينيّة، فشخوصه نماذج تعكس الشّتات الفلسطينيّ برمته، من بقي بالقرب من النهر، وأعني شخصية إسمعين الذي أنشأ بيارة تشابه بيارته التي كانت في فلسطين، في حين أن عم إسمعين الذي رحل مع الجيوش التركيّة، ولم يتمكن من العودة إلى فلسطين حيّاً، ولكنه عاد ليموت أو يدفن قرب النهر في نص سرديّ شديد الإخلاص للوقائع الفنيّة للسرد.

في حين أن هنالك محطات تتصل بنقد ميراث الفلسطينيّ الذي ولد في الشّتات، إذ عاد ليختبر متخيّله، أو ماضيه، ليقيم مقاربةً، أو نقداً، أو ليبحث عن ذاته من جديد كما في روايات سحر خليفة، وربعي المدهون، ومحمد مهيب جبر، في حين أنه هنالك من نقد الذات الفلسطينيّة بعد الشّتات، ودرست أثره على تكوينها كما في رواية ليلى الأطرش «امرأة للفصول الخمسة»، وهنالك أيضاً من أراد أن يعيد الشّتات إلى ما قبل النكبة وصولاً إلى حيوات باعد بينها الشّتات كما تبرز في شخصية إبراهيم سرحان ذاك المخرج السينمائي الذي صنع جهاز “موفيولا” التي تعيد تشكيل المشاهد والصور التي تختلف في المكان والزمان، غير أن إبراهيم مات غريباً في أحد مخيّمات لبنان، ولم يحضر جنازته سوى عدد ضئيل، كما مات مُجايله السينمائي محمد صالح الكيالي والمفتي الحاجّ محمد أمين الحسيني في الشّتات، في حين تأتي روايات حزامة حبايب وسامية عيسى لتقدم وعياً جديداً للشّتات عبر اختبار هذه التجربة على الذات حيث قدمت حزامة في نص ناضج وشديد التفرد الشّتات المعقد والمركب لعائلة فلسطينيّة تختبر الشّتات والتهجير لا من فلسطين، ولكن من وطن طارئ آخر، أو اللجوء الثاني في الكويت، وهي هنا تنقل هذه الرواية «مُخْمَل» معنى هشاشة عوالم الشّتات وبوجه خاص في بلدان الاستضافة التي لا يمكن أن تعني وطناً بأي حال من الأحوال، فالفلسطينيّ يعيش في وهم أنه يقيم في مكان ينتمي له، إنه في وضع مؤقت وطارئ، وهذا يُحدث تكويناً معقداً، وإشكاليّات وجوديّة تتصل بالهويّة واللغة والثقافة، كما في رواية سامية عيسى «خلسة في كوبنهاغن» التي تبدأ من المخيّمات في لبنان، وتنتهي بكوبنهاجن،.

ولكن ثمّة مشترك بين تلك الروايات، ويتحدد بتشظي الشخصيّة الفلسطينيّة حيث تبدو واقعة في بينيّة، ثنائيّة متضادة بين الذات الحقيقيّة والذات الأخرى، وهذا يكاد يحضر في روايات سامية عيسى وسوزان أبو الهوى وسحر خليفة كما نجد ذلك أيضاً في رواية «أولاد الغيتو» للروائي اللبناني إلياس خوري -لم تندرج ضمن نماذج الكتاب- فالشخصيّة الفلسطينيّة مجزأة بين عالمين، لها هويّتان ووجودان مختلفان، بل الشخصيّة تحمل اسمين، أو ربما لها أكثر من هويّة واسم، وقد بدأ هذه السّنة غسان كنفاني في رواية «عائد إلى حيفا».

هذه نماذج لمحطات كثيرة من الشّتات ليست متصلة زمنيّاً، إنّما هي متداخلة مشتتة كما الفلسطينيّ.. يمكن أن يختبر أكثر من تجربة، وأكثر من زمان، ويعرف أكثر من مكان.. توليفة شديدة التعقيد، ولكنها تحتفي بالدلالات الظاهرة والمضمّنة على حد سواء.

برأيك هل كانت المسافة الزمنيّة التي تفصلنا عن النكبة (69 سنة)، كافية لاختمار التجربة الأدبيّة الفلسطينيّة في الشّتات وتوفير رؤية عميقة حول “أدب المناسبة”، المقصود به هنا “أدب الشّتات”؟

لا شك بأن إجابتي عن السؤال السابق تقترب من هذا، فتجربة الشّتات لا تعني إطاراً زمنياً فحسب، إنما هي تقاس بالتجربة، بالإضافة إلى الخصوصيّة، تجربة الشّتات الفلسطينيّ لا ترتهن إلى وضع سياسيّ مأزوم يمكن أن ينتهي في يوم ما، فنحن لدينا تجارب الشّتات السوريّ الحاليّ والعراقيّ واللبنانيّ والمغاربيّ.. كلها لها خصوصيّة حيث يشير “كوهين” إلى أن تجربة الشّتات اللبنانيّ تتصل بالنموذج التجاريّ، ومع بدء الحرب في سوريا ظهر الشّتات السوريّ، ولكن كل هذه التجارب مهما بدت صعبة غير أنها ترتبط بوطن ما زال قائماً في الوجود، فهو غير معرض لخطر التصفية بالكليّة، ربما هناك مخاوف، ولكنها لا تقارن بمشكلة الإجهاز على وطن بالكامل، ومحاولة محوه عن الخريطة، يمكن لأي مشتت غير الفلسطينيّ أن يتواجد في أي مكان، ولكنه يعرف أنّ له وجوداً، أو مرجعيّة ما، وهنا انتقل إلى المستقبل، كيف يمكن أن تكون علاقة الأجيال القادمة مع فلسطين؟ وهذا بالتحديد ما أشعر بالقلق حياله. وهكذا نستنتج بأنه لا وجود لمعنى “أدب المناسبة”، كون هذا الأمر يرتهن إلى ظرف غير قصير الأمد، فإسرائيل تحاول أن تمتص الوجود الفلسطينيّ، ليس الآن إنّما أيضاً في المستقبل، وبهذا، فإن مفهوم “المناسبة” يبدو غير متحقق، فالصراع وجوديّ في الأساس.

الرواية اليوم تكاد تحتل المشهد الأدبيّ الفلسطينيّ والعربيّ… هل هذا ناجم عن إنجازات حقيقية اجترحتها هذه الرواية أم أنها ليست إلّا “صرعة عابرة”؟

إنّنا أمام واقع، حيث يشهد هذا العصر تحوّلات في طرائق التعبير، وظائف الأدب، ولطالما شكل الشّعر أحد أهمّ روافد التعبير التي اتصلت بلحظة زمنيّة معيّنة، فقد كانت العاطفة واللغة بتكوينها المباشر أو الاستعاري أداة في مسننات المدونة الفلسطينيّة أو العربيّة عامّة، غير أن هذا بدا غير متسق مع مزاج جديد أسهم في تشكله بدء وعي جديد، ربما بدا تأملياً في المقام الأول، ولكني أرى أنه أمسى أقرب إلى الرغبة في توصيف العالم بوعي جديد، أقل عاطفيّة وحدّة، هي محاولة للتوصيف، والشرح، والتعليق.. أن تقول حكايتك، أن تسرد موقفك من العالم بشكل واضح ومتكامل، أن تتخلص اللغة من فساد الفراغات التي يحوزها الشاعر فقط، وهذا منوط بالقارئ، أي أفق التلقي الجديد الذي يريد أن يختبر العالم لا أن يتلقى العالم عبر وعي من يمتلك تفسير العالم، الرواية فعل مشاركة، لا فعل تلق أحاديّ، فضلاً عن أن سمة الرقميّة أتاحت مجالاً للغة لأن تتخلص من وصاية الشّعراء، ولهذا فقدوا بريقهم، وهذا تزامن مع تكريس الرواية بوصفها مجالًا مُعقلن، محدود العاطفة، وبنبرة صوت أقل صخباً، وتراجيديّة، بحيث تكاد لا تجرح غرور القارئ، ومع أن الأعمال الروائيّة المعاصرة، تبدو أقرب إلى أنساق مطمئنة، فلا نعثر على غواية التجريب، أو مغامرات سرديّة حقيقيّة، غير أنها تبدو مستجيبة لنبض العالم المتحوّل، ثمّة أشياء حقيقيّة، ولكن ثمّة الكثير مما هو زائف، والرواية الفلسطينيّة شأنها شأن الرواية العربيّة، غير أن خصوصيّة التجربة تلقي بظلالها على تلك الأعمال، ولا سيما من لدن بعض الروائيّين الذين يمتلكون أدوات حقيقية تمكّنهم من المضي بعيداً في الرواية التي لا يمكن أن ننظر لها على أنها “صرعة” فقط ، فالحكي جزء من تكوين الإنسان، ولكن ثمّة مخاطر تتهددها الرواية في المستقبل، أي في عصر لن نكون عليه شاهدين.

طرحت في الكتاب جملة من الأسئلة حول ما سميته “رواية الشّتات”، وبدورنا نُعيد عليك هنا طرحها فنسأل: كيف حضرت فلسطين في رواية الشّتات؟ وما مدى مطابقة فلسطين المتخيّلة مع الواقع؟ وكيف عبّرت الرواية الفلسطينيّة عن إشكاليّات الشّتات؟

الوطن في المجمل شكل من أشكال التلفيق، أو الصدفة التي ربما تكون حسنة الحظ، أو العكس، حيث نتواضع على تعريفه بوصفه المكان الذي تصادف أن وجدنا فيه، أو وجد فيه أجدادنا، فهو في الأصل فعل مختلق، متخيّل، مصاغ بعناية، ولكنه مع ذلك يبقى نموذجاً للإبقاء على الذات من أن تتلاشى في مقولة عدم الانتماء، الوطن يشبه جرثومة لا يمكن أن تشفى منها إلا بالموت، إنّنا نختلق، ونتخيّل ما نريد، وبوجه خاص نشعر بأنّنا في وضع تهديد، نؤسطر واقعنا، ونضفي عليه جمالاً ما، أو نجعله أكثر مأساويّة. وهكذا فلسطين المتخيّلة في وعي بعض الروايات قد اتخذت صوراً مختلفة ومتباينة، فالشخوص في بعض الروايات عادوا لفلسطين بوعي مختلف، هناك من عاد ليكتشف ذاته، وجذوره كشخصيّة بيت مارتينيك في رواية «6000 ميل» لمحمد مهيب جبر، وهناك أدرك ذاته في الالتزام، أو في الانصهار مع التكوين الجمعيّ الفلسطينيّ، في حين أن سحر خليفة في رواية «الميراث» أتت على ميراث لم يطابق المتخيّل، اصطدمت بالتحوّلات التي أحدثها الزمن على مفاهيم كنا نعتقد بأنها لن تتغير، في حين أن ربعي المدهون عاد ليستعيد جزءاً من ذاته، أو ليقيم تواصلاً جديداً مع ذاته، ليصنع مرويّته في فضاء تقابليّ، كما هي أيضاً رواية سوزان أبو الهوى، غير أنها اجتمعت على ذلك الارتداد نحو الماضي، نحو قيم المتخيّل، أعتقد بأن النضج في هذا الموضوع، لم يكن على المستوى المقبول، ثمّة قلق، وغموض في توصيف العلاقة مع فلسطين.

هل فعلاً ثمّة ضرورة اليوم لإعادة النظر في الموقف من الأدب الملتزم، خصوصاً في ساحة الأدب الفلسطينيّ بالذات؟ وإلى أي حدّ تتفق مع مقولة أنّ “الفلسطينيّ في العقود القليلة الأخيرة أصبح يميل إلى الهدوء والتراخي بعد عقود من الارتجاجات العصبيّة التي كانت تصيبه مع كلّ مناسبة مأسويّة. وكأنه اعتاد ثقافة الاستجداد وأصبح يتقن فنّ التعامل معها بكثير من التوقّع وقليل من الترقّب”؟

من وجهة نظري لا يمكن أن نعيد النظر في معنى الأدب الملتزم، لأن هذا يعني أن تتخذ وجهة محددة، لا تحيد عنها، وفي أزمان مضت مارسنا هذه اللعبة، غير أنها لم تحدث تحوّلاً، نحتاج إلى بناء وعي ناضج، أن نستفيد من تجاربنا، أن نجعل من الأدب صورة حيوية عن ذواتنا، أن ننتقل من أطوار العصبيّة إلى أطوار التأمل، على الفلسطينيّ ألا ينسى إنسانيته، لقد حاولت إسرائيل أن تنفي وجودنا من خلال نزع سماتنا الثقافيّة عنا، إنها تكره وجودنا الثقافيّ أكثر مما تكره وجودنا الماديّ، أو حضورنا، أن نحضر بأدبنا الإنسانيّ الجماليّ، بقيمنا الجديدة، بعوالمنا الماضية، ومستقبلنا. أن ننحاز إلى الحياة، هو ما يقلق إسرائيل، فهي تكره أن يكون هنالك فيلم سينمائيّ فلسطينيّ في مسابقة الأوسكار، أن تخرج رواية يكتبها فلسطيني، إنها تكره إدوارد سعيد أكثر من كرهها للبنادق، فكما يوجد صراع على الأرض ثمّة صراع أشد ضراوة على اللغة والتاريخ والمستقبل، وهذا يتطلب أن نكون أذكياء، أن نخلق خطابنا بعناية، وهنا يصبح الالتزام أشد واقعية، وأثراً، ولننظر في خطابات الصّهيونيّة التي تعيد إنتاج خطاب الهولوكوست حتى اليوم، نحن بحاجة إلى هذا النوع من الالتزام، فعند النظر إلى ما أنجزناه على الأرض فإنّنا لا نملك إلا محمود درويش وجبرا إبراهيم وغسان كنفاني وإدوارد سعيد وإميل حبيبي.. ومع أن الكتابة الآن بدت أكثر توقعاً غير أنها تبدو حائرة، فهي لم تصل إلى شكل جديد من الالتزام، فهي ما زالت في حالة ارتباك بين موروثها، ورؤيتها لعالم الغد.

أترى فعلاً أنّ الجماليّة النضاليّة المقاومة في الكتابة الفلسطينيّة الإبداعيّة، قد استنفدت وأدّت دورها في فترة تاريخيّة معيّنة، وأنّ المقاربات بدأت تختلف وتتنوّع؟

ثمة مساحات ما زالت مشتركة، ثمة نصوص ما زالت تعيش في ظلال كنفاني تحديداً، حيث تهيمن بعض أعماله على أجواء الرواية الفلسطينيّة المعاصرة، ثمّة محاولات تبدو موفقة، ولكن في المجمل فإنها لم تصل بعد إلى الأثر الذي أحدثته رواية أو أعمال الآباء، فهي ما زالت حاضرة، بل إنها ربّما تبدو في بعض الأحيان أكثر دفئاً وحقيقية، في المقابل ثمّة منظور جديد بدأ يتشكل، ثمّة نماذج من العودة، بالإضافة إلى نقد ما بعد أوسلو، وما أحدثته من ضرر على الذات الفلسطينيّة، والمشروع الوطنيّ بالكامل، ثمّة حضور للآخر، ثمة ارتداد، وبحث عن الهويّة، والجذور، بالإضافة إلى توصيف إشكاليّة الحضور الفلسطينيّ في أوطان الشّتات، وهنا أتوقف لأشير أنّ الرواية الفلسطينيّة، تعاني من تقديم صورة حقيقيّة ومعمقة لحيوات الفلسطينيّ وإشكاليّاته في دول اللجوء، فهي سرعان ما ترتد إلى فلسطين إما عبر العودة إليها، وإما عبر العودة في الذاكرة، قليلة هي الروايات التي توقفت لتسرد أزمة الفلسطينيّ في دول اللجوء، وإشكاليّات التنازع، والولاء، والهويّة، وقضايا الاندماج والتكيف في دول الشّتات، كما الحقوق والواجبات، فالفلسطينيّ في دول اللجوء مواطن غير مكتمل، محاصر بمعنى الوطن، ومحاصر بالولاء للوطن البديل، لا يمتلك حقاً كاملاً في فلسطين، كونه خارج المعادلة، ولا يمتلك حقاً كاملاً في الشّتات كونه وجوداً طارئاً.

فقط هنالك عاملان ناقشا ذلك إلى حد ما بشيء من النضج لكل من حزامة حبايب، وسامية عيسى، فهما قد استطاعتا أن تقدما نموذجاً في تكريس قضايا الشّتات بطابعه المعني بالتنازع الوجودي على أراضي الآخر (دول اللجوء)، وهشاشة هذا الحضور، وما يتمخض عنه من قضايا تتصل بسياقات اجتماعيّة واقتصاديّة وثقافيّة وغيرها، وقد سبق كل من إبراهيم نصر الله وجمال ناجي في تقديم صورة قريبة من هذا النسق إلى حد ما في أعمالهما، ولكن سياقات المعاصر تبدو الآن أشد تعقيداً ضمن مفاهيم الهويّة، وخطابات العولمة، ورفض الآخر.

لا بد أن يتخذ النضال تمظهرات أو آليات أخرى، ثمّة حاجة لوعي جديد، وهنا أنبه إلى أهميّة الترجمة بوصفها نضالاً يمكن أن يحدث أثراً شديد التأثير، “فنحن لسنا فقط ضحية الخارطة، إنما ضحية اللغة أيضاً” كما يقول الباحث إبراهيم مهوي، من هنا لا بد أن نعيد حضورنا في وعي اللغات والثقافات الأخرى كي لا نتلاشى من الوجود.

ما هي نظرتك العامة إلى المشهد الأدبيّ الفلسطينيّ في الداخل المحتل (أراضي 48) قياساً بالمشهد الأدبيّ الفلسطينيّ عموماً من حيث المحتوى وأساليب الإبداع؟

الأدب الفلسطينيّ في الداخل جزء أساسيّ من المشهد الفلسطينيّ، له صوت يبدو مخنوقاً كونه يعاني من حصار، فكما يشير الكاتب الأمريكي بيل أشكروفت أنّ مشكلة الأنظمة الكولونياليّة أنها تعوق التطور الطبيعي للحياة، تحدث تشوهاً في النمو يطال قطاعات الحياة سواء أكانت ثقافيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعية، وأولى هذه التشوهات ذلك الانقطاع عن العمق العربيّ عامّة والفلسطينيّ الذي في الشّتات أو الخارج، ولكن الكتابة الفلسطينيّة بالداخل تعاني عين الذي تعاني منه الكتابة في كل مكان، حيث بدأت تحوّلات القيم الحداثويّة تطغى، ولكن هذه القيم الحداثويّة يساء فهمها؛ لأنها لا تعني أن تتنصل من موقفك، فالأدب الفلسطينيّ في الداخل هو من بدأ حركة المقاومة، أو “أدب المقاومة” كما تنبه غسان كنفاني مبكراً، لقد تراجع في بعض الفترات من الزمن، لكنه عاد مرة أخرى، فهو يتبع التقييم السياسيّ على الأرض، وردود الفعل، ثمّة كتابات تطغى من حيث أنساق الاستعادة، وسرد حكايات المتخيّل، والنكبة، ولكنني أعتقد بأن ثمّة حاجة لتكوين خطابات أكثر عمقاً لرسم واقع الفلسطينيّين بالداخل، لا بأس بالكتابة بلغة الآخر، أو أن نتخذ من الترجمة خطاباً للمقاومة، وأن نتلمس مفاصل وجود الفلسطينيّ الهش والمرهق، كما قيمهم الإنسانيّة في عالم يحاصرهم داخلياً وخارجياً، أعتقد بأن ثمّة مجالات لإنتاج كتابة متقدمة، وذات وعي إنسانيّ يصل إلى العالم إذا أحسن استثماره.

إنّ الكتابة في الداخل والخارج مأزومة في الآخر، في الداخل ثمّة حصار العدو، وفي الشّتات العربيّ ثمّة حصار الهويّة الفلسطينيّة بوصفها هويّة تُعدّ لدى البعض مبعث تهديد، ولهذا يعاني الفلسطينيّ من أوضاع شديد التعقيد وبوجه خاص في مجالات الحضور بين نزعتي الانكفاء أو الاندماج ولا سيما في الشّتات العربيّ وبالتحديد في دول الجوار أو في بعض الدول الغربيّة، ولكن بأقل حدّة.

كيف يستطيع النّقد الأكاديمي “ترشيد” المشهد الأدبيّ الفلسطينيّ، وبالتالي توسعة الإشارة إلى آفاق جديدة؟

ثمّة مجالات كثيرة ينبغي للنّقد أن يتلمس من خلالها خصوصيّة الكتابة الفلسطينيّة، والتي تتسم بغنى وتنوع كبيرين، ولكن هذا منوط باكتشاف منظورات جديدة، كون التمايزات كثيرة، فهناك من يعيش في منظور ماضوي، وهناك من يحاول البحث عن لغة ونبرة جديدتين، كما ثمّة آفاق للكتابة في حدود العالم، ولكن مشكلة النّقد الأكاديميّ أنه عالق في حدود الأنساق والهيكليّات المجردة، أو أنه يُعنى بنموذج عصابيّ، يختصّ بفرز وإنتاج خطابات استهلكت، في حين أن كتابة الأجيال الجديدة لم تختبر نقديّاً، كونها قد وجدت في زمن تفكك المقولات الكبرى، وبروز الطابع الذاتيّ، وقيم الفردانيّة في الكتابة، وهذا بدروه يستوجب أفعالاً من التثقيف، وإعادة إنتاج خطاب أدبيّ متوازن يحتفي بقيم الحياة، وما يمكن أن ننعته بالالتزام، مع أنني أرى بأن النضال في الكتابة نموذج لانتصار الحياة، فالفلسطينيّ لا يرغب في أن تلتصق به نزعات عصابية، إنما هو يناضل ليعيش الحياة، بنمطها الطبيعيّ، ومع هذا القدر الهائل من التشتت، والاختلاط في مرجعيات الوجود تبقى الأسئلة مشرعة، كما قيم التوتر التي تنتشر في المتون الأدبيّة.

هناك من يرى أن النّقد الأدبيّ العربيّ الحديث اليوم في وضع مأزوم، وأن النقاد العرب المعاصرون لم يستطيعوا أن يبلوروا نظريّة خاصّة في النّقد الأدبيّ العربيّ، ما هو تعليقك؟

هذا إلى حدٍ ما حقيقيّ، فهو يتصل بإشكاليّات حضاريّة، فالنّقد العربيّ مرتهن إلى نموذجين: نسقي، أو سياقي، ولكن ليس هنالك من ديناميّة في التفكير بهدف البحث عن خطاب نقديّ ينهض على خصوصيّة حضاريّة أو تاريخيّة، على الرغم من أن تجربتنا كبيرة، وهمومنا كبيرة، ثمّة خوف من الأيدولوجيا، فهي في الوقت الراهن في مرحلة نكوص، كما ثمّة ارتيابيّة من قدرتنا على تخليق نموذج نقد نتيجة افتقارنا إلى أسس ومناخات صحّية، فالأكاديميّات مسكونة بخطابات خارج الزمن، نماذج من الأفعال البحثيّة التي لا تستند إلى وجهة نظر ثقافيّة، تنظر في موقع العالم، ونظرتنا له، فليس هنالك من مثقفين، هنالك فقط باحثون يخافون من مواجهة الأسئلة الكبرى، يختبئون خلف التخصصيّة واللغة الأكاديميّة وتحديداً في قضايا لا مركزيّة، ثمة سعي إلى مقاربات لا تمتلك سوى رطانة المصطلحات بعيداً عن أيّة قيمة مضافة، لقد أفسدت الأكاديميّة ذائقة القارئ؛ لأنها لم تقم بدروها الحقيقيّ.

تزفيتان تودوروف حذر من هذا النموذج في كتابه «الأدب في خطر» حينما تحدث عن دراسة الأدب بأنها أضحت لا تُعنى إلا بالأنساق التجريديّة، في حين أن الأدب بوصفه نموذجاً يعبر عن قيم العالم، والحياة، والجمال لم يعد قائماً، إنّنا نمارس هروباً من فراغنا إلى فراغ الأشكال، مع أن هذا الوضع قد تجاوزه الزمن، حيث تلاشى أثر هذه المناهج، وتلك المقاربات، في حين أن ثمة ممارسات شديدة الفساد في الثقافة العربيّة، وأعني لعبة تبادل المصالح، فمن النادر أن تسعى المؤسّسة الثقافيّة أو الوسيلة الإعلاميّة إلى النتاج الثقافيّ الحقيقيّ، فقط هنالك شبكة من العلاقات والصداقات التي جعلت المشهد الثقافيّ ملوثاً بنتاجات ثقافيّة وإبداعيّة وأكاديميّة بائسة، لا تعكس حقيقة واقع بعض الأعمال الثقافيّة وأصحابها الذين يتوارون خلف خجلهم الثقافيّ، ونزعتهم للعمل في الظل، في حين أن ثمّة لعبة إعلاميّة لا تحسن أن تكون حقيقيّة، وأن تتوجه إلى ما هو حقيقيّ، فعلى سبيل المثال يعد مؤتمر أو ندوة ثقافيّة شديدة التخصّص، ولكن تغيب عنها أسماء معروفة في التخصّص، ولها إسهام معرفيّ، في حين يعتلي المنصّات من لا يتصلون بأيّ نتاج معرفيّ، أو أن تخصّصهم بعيد الصلة عن واقع المؤتمر، مما يعني بأنّ من نظّم المؤتمر يحتكم إلى مبدأين لا ثالث لهما، إمّا الجهل أو الارتهان إلى شبكة علاقات شخصيّة تتقدم على المعرفة، وهذا يكاد يكون ظاهرة عامّة في معظم الدول العربيّة.

كيف ترى سبل الخروج من إشكالات واقع النّقد الأدبيّ في منطقتنا العربيّة؟ وهل استطاع الناقد العربيّ أن يستوعب مفهوم الحداثة فعلاً وينتهي من إشكاليّاتها؟

كما أشرت سابقاً، إنّنا لم نتمكن من التشابك مع الحداثة أو ما بعد الحداثة، لا بوصفها تياراً، ولا بوصفها حتميّة لم نشارك في صناعتها، بل إنّنا لم نعِ إلى الآن أهميّة نقد قيمنا، أو زمننا، أسئلة كثيرة لم ننتجها، إذ تكمن المشكلة في أدواتنا الحضاريّة وتعريف أنفسنا، إنّنا بإزاء مشكلة تتعلق بفهم الوجود، علاماتنا اللغويّة بلا إحالات واضحة، نتبنى أقوال الحداثة وما بعد الحداثة، ربّما نمارس أفعال الحداثة بمظاهرها، ولكن قيمنا ما زالت كما هي، وأعني القيم السلبيّة، ليس ثمّة وعي عقليّ، ما زلنا ننتهج في إنتاج المعرفة قيم الإقصاء كما أشار لها عالم الاجتماع والفيلسوف بيير بوردو حينما تحدث عن حق الوصول إلى المعرفة، وهذا أدى إلى عقم معرفيّ حقيقيّ حيث تسهم المؤسّسة المجتمعيّة بما فيها الرسميّة في تكريس نتاجات غير حقيقيّة للثقافة، كون الثقافة مختطفة من قبل السلطة، أو النسق الطبقيّ، أو الطائفيّ، كما النموذج القائم على التبادل النفعيّ، وهذا جعل حضورنا هامشيّاً، وشديد التخلف، وهناك من لا يريد أن تتقدم للحديث عن قضايا معرفيّة جوهريّة حقيقيّة كونها لا تستجيب لمناخات ومزاج الثقافة السائدة، والتوجه القائم.

أخيراً، ماهي مشاريعك المستقبليّة على صعيد الكتابة؟

أتمنى أن أستمر في تكريس نموذج ثقافيّ معرفيّ يتصل بالخطاب ما بعد الكولونياليّ خاصّة والدراسات الثقافيّة عامّة -طبعاً- في الوقت الحاضر، وهو المشروع الذي أعمل عليه، هنالك كتاب إلى حد ما يتميز بنزعة تطبيقيّة عابرة للفنون والأجناس حيث يشمل الرواية والشِّعر والسينما والفكر ولكن ضمن منظور النّقد ما بعد الكولونياليّ، وذلك كي يكون أداة يمكن أن يفيد منها بعض الدارسين، والقراء، كما هنالك بعض الأعمال الشّعرية والقصصيّة التي ربّما تعرف طريقها إلى النشر.

ننشر غداً مقدّمة الكتاب الصادر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر