سهرة مع ممدوح عدوان في جزيرة الأبراج

لا أتحلّى بالذاكرة الحديدية لأحمد دحبور كي أسترجع تفاصيل السهرة التي جمعتنا حول مائدة نزيه أبو عفش في ليل دمشق منذ حوالى خمسة عشر عاماً أو أكثر. اقترح ممدوح عدوان أن يقرأ الشعراء الشبّان قصائدهم، رافعاً نخبهم كأس عرق بلدي: “نادوني ممدوح. نقطة انتهى. حتى ابني الصغير يناديني باسمي الحاف!”. لا أتذكر الآن الشاب الآخر الذي قرأتُ معه، ولا أتذكر ما قلت حين سألني ممدوح عدوان عن رأيي في شعر نزيه أبو عفش. فوجئتُ بالسؤال، وأحسب أن طارحه كان معتاداً على مثل هذه “المشاكسات” (وقتذاك كانت مفردة “مشاكسة”، مثل “التلاصّ”، رائجة في المراجعات الصحفية للشعر). نسيتُ جوابي الذي أظنه قد استفزّ نزيه، وربما أغضبه وأحزنه. ظلّ صامتاً. لا أعلم إن كنتُ قد انتقدتهُ حقاً، لكن يبدو أن وطأة ملاحظاتي المرتجلة كانت أثقل مما توقّعت لأنها قيلت أمام ممدوح عدوان. صمته ذاك يحزّ في النفس، كما تحزّ في الصدر القطيعة التي طرأت بيننا.

في تلك السهرة، كنا جالسين قبالة منظر بالأخضر والأبيض رسمه رضا حسحس، أو تحت وجوه يلفها النور والضباب في لوحات نزيه المعلقة إلى الجدران، وعادل محمود يتذكر السهولة التي يسكر بها أبو يسار أحمد دحبور، فقد تسكره جرعة من “غطاء القنينة”، بل قد يسكره الماء. كان أصحابه ذات مرة، في إحدى سهراتهم في تونس أثناء العمل على تحرير مجلة “لوتس”، قد أوهموه إن ما يشربه فودكا “سكّ” وسقوه ماء أسكره. كنتُ قد سمعتُ إن أحمد دحبور قد فقد حاسّة الذوق بعد إصابته بالتيفوئيد في طفولته السورية في مخيم حمص للاجئين الفلسطينيين، ولم أفهم كيف تؤدي هذه الحمى، على ما قيل لي، إلى تعطيل عصب اللسان وتحطيم حليمات الذوق، وكيف سها الرواة عن الشمّ. كان بوسع أبو يسار أن يشمّ الكحول على الأقل، ورجل دقيق مثله دائم الانتباه. كان إذن راغباً في الممازحة ليكتمل المرح، وإن كان المزاح خليّ البال صعباً لدى شخص متوقّد الذهن مثله عاجز عن النسيان، إذ قد تقفز في عزّ الضحك ملاحظة غريبة لا يعلم أحدٌ من أين أتت إلى خاطر قائلها. غير أنني استغربتُ تعليق ممدوح عدوان في الأمسية التي رتبتها المصادفات وجمعت شعراء شبّاناً بالمكرّسين في خريف الشام ونحن نرى من الشرفة الواسعة أنواراً متفرقة على الجهة الغربية من جبل قاسيون، إذ قال بعد قراءة نزيه مقطعاً يزرع فيه آدمُ التفاحَ ويُسمع غناء الحيات: “الحيوانات مرة أخرى؟ أنت على نهج المعرّي. هل القصيدة القادمة عن الديدان؟ أنت كتبت “إنجيل الأعمى” وأنا سأكتب إنجيل الكفَرة”.

كان ممدوح، صاحب البديهة التي لا تغيب وعاشق الملذّات، يكتسح الجلسات ويخلق “جوّاً”، ولا يفوت سانحة ليمزح أو يمرّر ملاحظة لاذعة، وربما كانت إشارته هنا إلى أوسكار وايلد. لا أدري. ولأنني لا أميّز بين المزاح والاستهزاء أحياناً، وقد أرى في التعبير الشامي “شي ظريف” تهكّماً أو استخفافاً، فقد اندفعتُ إلى القول بشيء من الارتباك، وقد زجّ بي كلامي في “جماعة بريجيت باردو”: “وكتابك القادم أبو زياد؟ أنسنة الحيوان؟” كأن تعليقه قد مسّني شخصياً فاستنهض من ذاكرتي نفوري من “حيونة الإنسان”، وكنتُ حين أصادف عنوان هذا الكتاب أسمعه يُتلى في داخلي بنبرة عسكرية آمرة تذلّ الإنسان والحيوان معاً. فكّرتُ كالمراهقين بردّ أعنونه “دفاعاً عن الكليشيه” أعارض به كتابه الآخر “دفاعاً عن الجنون”. وقتذاك، كان أحمد دحبور قد أعدّ ديوانه “كشيء لا لزوم له”، لكنه لزم الصمت ولم يعقّب، ربما لأنه كان يألف مثل هذه النقاشات ولا يعيرها أذنا ولا بالاً، أو ربما كان قد حنّ إليها وأراد أن يسمع المزيد، بعد انقطاع عن أصدقاء شبابه في حمص والشام، وكانت هذه الحيوية تنعش روحه.

على أي حال، لم أطق الجمع في المزاح بين المعرّي ونزيه أبو عفش اللذين أحبّ كتاباتهما، رغم الفروق الشاسعة بينهما، وخلتُ إن ممدوح يتعمّد هذه الإساءة التي لم أكن معتاداً على سماع مثلها، متعمّداً، وهو القارئ الألمعي، قراءة هذين الشاعرين على هذا النحو، وربما كان يرى فيهما ما عجز هو عن كتابته في مجمل قصائده. لم يترجّل ممدوح عدوان عن المنابر، وظلّ إلى أيامه الأخيرة صاخبَ الإيقاعات وأسير القوافي، بينما التفت نزيه إلى ذاكرة قلبه وبثّ حرارة انفعالاته ومخاوفه في كلماته، غاص في نفسه ورقّت موسيقاه ونثر شعره في دقائق الحياة العادية ومسرّاتها وأوجاعها. هذا ما حاوله ممدوح أيضاً حين سلك متأخّراً طريق النثر الذي شقّه محمد الماغوط، وكان الجامع بين هذين الرجلين وطيداً تمتّنه أولاً السخرية من الحياة، وقد سمح لهما النظام في دمشق بانتقاد النظام عبر المسرح والمقالات، كلٌ وفق أسلوبه طبعاً، كما قدّم كلٌ منهما مختاراتٍ شعرية للآخر ممتدحاً جرأته وشجاعته.

ذات صباح، حين كنتُ أعمل طبيباً للأورام في مستشفى الأسد الجامعي في دمشق، هاتفني نزيه وأوصاني بزيارة أحمد دحبور في قسم العناية المشددة هناك، إذ أصيب فجأة بمرضٍ دمويّ لم يكن تشخيصه واضحاً، ثم تعافى منه لاحقاً ورحل عن هذا العالم لسببٍ آخر على ما أعتقد. كان أبو يسار يخشى أن يسير على خطى إدوارد سعيد، فأجبتُه “خزعة العظم للاطمئنان. ليس هناك ابيضاض دم. لا تقلق”. ربما منعه الإنهاك من تقليب هذا التعريب الطبي لمصطلح اللوُّكيميا والتلاعب بمرادفاته من بياض الشّعر إلى بياض القلب واللسان… كان الهزال بادياً عليه، وقد قلّ كلامه وجفّت شفتاه وشحبت سحنته تحت غرّته البيضاء، والبريق في عينيه يعكس قلقاً وخوفاً. كان يعتقد أن أسباب مرضه تكمن في تلوث الهواء والتراب والماء، وربما كان قد قرأ في الصحافة المحلية أن المختبرات في مستشفى الأسد تلقي باليود المشعّ (المستخدم في معالجة الغدة الدرقية وفحوصاتها) إلى المجاري التي كان ماؤها العفن يتدفّق إلى فرع من فروع بردى ويسقي بساتين المزة ومساكب الخضار في حي الإخلاص. أتذكّر ما كان أبو يسار يقوله حين غادرنا تلك السهرة الشعرية، حتى شممتُ معه روائح زيوت الفلافل والقرنبيط التي يشغّلون بها محركات السيارات القديمة في شوارع غزّة المحاصرة. كان أبو يسار ثملاً بعض الشيء، بعدما أسرف في المسكِرات، الحقيقيّ منها والوهمي، فرافقتُه من مشروع دمّر إلى الصالحية. كنتُ ممسكاً بمرفقه ونحن نهبط الدرج المعتم في جزيرة الأبراج. استوقفت التاكسي بعد منتصف الليل، فجلس إلى جوار السائق، والتفت ليكمل حديثه عن آل علماني في مخيم حمص، وقال: “سأختصر لك أولادهم بنقطتين: التفوّق الدراسي وفقر الدم”. كان قميصه الخفيف السكّري اللون قد تلطّخ ببقايا شحم أسود في حزام الأمان. كان قد بدأ الكتابة في ذلك المخيم نفسه وخطّ أولى قصائده في الفقر والحرمان. قال إنه قد أخذ عن موريس قبق ضرورة أن يزن الشاعرُ الكلماتِ بميزان الذهب، وتذكر “شهيد النهد الأسود”: “وجزيرة مغسولة أبداً بالوهم والسكّان أطياف”، ثم قال: “تعرف إن موريس من مصياف وعاش في حمص. كان أستاذنا في الشعر، أنا ونزيه”. ثم أضاف بعد سكوت، والتاكسي ينعطف بنا هابطاً من قاسيون عند مشفى الشامي، والعاصمة تعوم في الدخان مضاءة بقليل من المصابيح: “نزيه يحبك كثيراً. كان قد استلم رسالة منك حين قابلته ذلك اليوم، ورأيتُ بعيني الدمعةَ في عينه لما قرأها”. ترجّلنا عند مدرسة جودت الهاشمي، مقابل المحل الصغير لمحمد المصري “أبو فريد” جامع الأغاني القديمة، ومشينا مترنّحين، تحت أشجار الكينا على الأرصفة الخالية في ليل دمشق، باتجاه فندق الشام حيث كان أبو يسار سيمضي ليلته. مشيتُ في آخر الليل إلى شارع 29 أيار، أحبّ الشوارع إليّ وأشتاق إليه أكثر من أي مكان آخر في دمشق. هناك، عند ناصية المركز الثقافي الروسي، مفرق عين الكرش التي سمّيناها “سرّة الفيحاء”، لطالما استقللتُ التاكسي مع نزيه إلى جهات وعناوين لا أستطيع أن أحصيها، وكان ينفعل إذا بادر السائق إلى التحية حين يرى لحيته: “وعليكم السلام حجّي”. أين اختفت أوراق تلك الرسائل التي كنا نتبادلها؟ هل أحرقتها الحرب؟ كيف سأصدّق أن الصداقة تنتهي؟

طرفة بن العبد، حفيد سيزيف

أتذكّر ممدوح عدوان في سهرة أخرى يسترجع أمامنا كيف توفّي حافظ الأسد، وكيف انتقل الكرسي إلى بشار الأسد، ودور مصطفى طلاس في ترتيب تلك المسرحية. نهض أبو زياد عن كرسيّه، السبّاق في دراسة الشبيحة، ليرسم بيديه أمام السهارى، والأيدي قابضة على كؤوس العرق أمام حكواتي يسرد النبأ “الجلل”، كيف اصطفت السيارات المسرعة “المفيّمة” على جنبات القصر الجمهوري، ثم وصل الضباط الكبار المتفقون على تنفيذ وصية “الوحش”، وأضافوا اللمسات الأخيرة التي لم أعرف ما هي. لم أكن أميّز قصر الشعب عن قصر تشرين وقصر الضيافة، ولا أفرّق بين صلاحيات علي دوبا والراحل محمد ناصيف أبو وائل مالك المقاصف والمطاعم فوق قاسيون، وسرعان ما أنسى أسماء المتنفّذين المسؤولين عن النهب والجرائم، مثلما أنسى مزايا السيارات أو الفروق بين الجاغوار والهامرز.

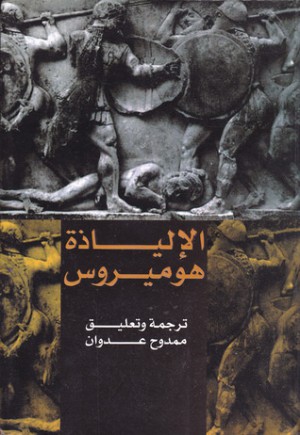

في تلك السهرة نفسها، سمعت ممدوح عدوان يتحدّث عن ترجمة “الإلياذة”، وبدا لي هذا منسجماً مع الجوّ الحربيّ للسهرة، فبعدما انتهى التهامس عن آل الأسد وسيَرِهم، تعالى الصياح واختلف المتجادلون حول مواضيع أخرى نسيتُها. هل كانت مجازر حماة تراود الترجمان الذي لم يتورّع عن الحديث حول سرايا الدفاع في العلن، وهل رأى المرغمين على “تبويس البسطار” والإعدامات الجماعية أمام البنايات؟ هل طارد انعكاسات بلده في مرايا ما كتبه شاعر طروادة، كما يقرأ السوريون اليوم مصائب الآخرين باحثين عن صور حياتهم وتفاسير أخرى لأهوال أعوامهم الأخيرة؟ الآن يعرف سوريّون بلحم جسدهم معاني أخرى لقول هوميروس حين يمدح محارباً صنديداً بلقب “محاصر المدن”. كنتُ أحسب أن ممدوح يمزح، أو يجاري المتأوّهين في المواويل، حين قال إن تسمية اليونانين بـ “الآخيين”، مأخوذة من “آخ” الوجع. “الآخ لغة عالمية”، قال. صاحب الآخ الأعمق هو منيلاوس المنكوب باختطاف زوجته هيلين. اسم آخيل، بطل الإلياذة التي سُميت في البداية “غضب آخيل”، مشتق من “آخوس” اليونانية، أي الأسى. في تلك الآونة، كان علي الشوك، الكاتب العراقي الشغوف بفقه اللغة والموسيقى والرياضيات، قد تطرّق إلى الشبه المحتمَل بين اسم آخيل وبين “الأحلّ” التي تعني في لسان العرب “مَن في كعبه أو رجله رخاوة”، للدلالة على كعب آخيل الذي نال منه سهمٌ مسموم، كما أسهب في تناول الأصول الآشورية والفرعونية والأوغاريتية والكنعانية لملاحم هوميروس. هذه السجالات اللغوية حول الأصول وهجرات المشرقيين في حوض المتوسّط، أرجعتني إلى برهان العابد، أستاذ التخدير وتاريخ الطبّ في جامعة دمشق. كان سؤاله الكلاسيكي في الامتحان هو “اذكرْ عشر كلمات عربية دخلت إلى اللغات الأوروبية”، وكان الأهمّ ألا يُنسى “البطيخ” في اللغة البرتغالية. بالطبع، كان بعض الأساتذة الذين عرّبوا الطب في سوريا ضليعين أفذاذاً، أعضاء في مجمع اللغة العربية، ويعون جيداً جسامة مهمتهم.

لم يكن شعر ممدوح قد تساقط بعد، إثر العلاج الكيماوي للسرطان الذي أصابه. قال إنه يتقاسم مع إدوارد سعيد شيئاً آخر غير السرطان، شيئاً واحداً على الأقل، وهو الشغف بقصيدة كافافيس “في انتظار البرابرة”، وأعتقد أنه قد ترجمها ذات مرة عن الإنكليزية. ولأننا كثيراً ما نردّد داخل رؤوسنا ردوداً لم تخطر لنا في اللحظة المناسبة فلم نقلها في هذا الموقف أو ذاك، فها أنا أسأله: “وماذا عن الحصانين الباكيين في “جوادا آخيل” حيث “الموت مصيبة مؤبّدة”، وقصائده حول الملك السوري ديمتريوس، الراضي بالتنحّي عن عرشه كممثل يبدّل ثيابه ليغادر الخشبة بعد انتهاء العرض ويرحل؟” كان ممدوح يعلم إن الشّعر الطويل علامة أخرى للقوة والفحولة في “الإلياذة”، و”غدائر المحاربين مضفورة بالذهب والفضة”. كان يعلم أيضاً إن أجداد الإغريق رعاة وفلاحون لم يعرفوا النقود ولا الكتابة، وأبطال ملاحمهم الشفوية أمّيون. المثال الوحيد الذي نقرأ فيه عن نص مكتوب في الإلياذة هو بللروفون، حفيد سيزيف، الرسول الأمّي الذي حمل بيديه رسالة قتله إلى قاتله، ولم يصادف على الطريق إلى الموت أحداً يعرف القراءة. يصف هوميروس الكلمات المكتوبة بأنها “علامات رهيبة” و “رموز تؤدي إلى الموت”. كان شبه هذه الحادثة مع صحيفة المتلمّس خال طرفة بن العبد سيروق لممدوح، وكيف تنتهي شجاعة الكاتب بمأساة، وربما وجد لدى سيزيف الجدّ استعارةً شائعة لأي كاتب يتحدّى مستحيل اللغة فتغلبه دائماً ولا يصل إلى القمة أبداً.

أناجيل سيمون فايل

الأرجح إن دواعي ممدوح عدوان إلى ترجمة هوميروس تتباين عن دوافع سيمون فايل حين كتبت دراستها “الإلياذة أو قصيدة القوة” بين عامي 1939-1940، وصداها يتردّد في غير موضع من مقالنا هذا. ترجمتْ فايل مقاطع من الإلياذة عن اليونانية القديمة، وكانت أحياناً تصرف نصف ساعة لترجمة بيت واحد من تلك المقاطع التي اختارتها، لتبقى، قدر ما تستطيعه أي ترجمة، لصق المعاني الحرفية للأصل، متجنّبة إسقاط حرب أسطورية غابرة على الحرب العالمية الثانية. بعد اجتياح النازيين لباريس التحقت فايل بالمقاومة الفرنسية في مرسيليا. عند فرارها إلى لندن، حيث انتحرت بتجويع نفسها حتى الموت، كان أحد الكتب القليلة في حقيبتها هو الإلياذة، إنجيلها المقلوب. كانت تقول إنها تستمدّ منه قوة روحية في ذروة الخطر

براميل زيوس

نقرأ في الكتاب الثامن عشر من الإلياذة إن مشهد العدالة هو المنظر المزخرف على درع آخيل الذي أهدته إياه الآلهة، وهوميروس يستنطق هذا النقش:

“يتجمهر الناس حول مشادّة بين رجلين يتخاصمان على تسديد دية قتيل. أحد الرجلين يعلن أمام الجمع أنه قد دفع كل شيء، والآخر ينكر قائلاً إنه لم يستلم أي شيء على الإطلاق. وقد أحاط بكل من الطرفين أنصاره وهم يلغطون ويصخبون ويثرثرون بينما المنادون يحاولون فرض السكون والنظام. النبلاء جالسون في هيئة نصف دائرة على مقاعد من الحجارة المصقولة يحملون في أيديهم الصولجانات وكل منهم يقف في دوره ليدلي بحكمه في القضية”.

وفي الكتاب الرابع والعشرين نقرأ عن برميلين موضوعين على عتبة زيوس، أحدهما للبركات والآخر للشرور، وقد ينبري أي سوري ليقول إن البرميل الثاني هو “حصة الأسد”، وهو نصيب السوريين في سنوات حربهم: “من يرد به الضرّ وتلاحقه الحاجة اللعينة في أرض الله الواسعة، ويتوه ولا يلقى له من مكرِم، لا من البشر ولا من الآلهة”.

رجوع الأبطال إلى ذويهم

الإلياذة كتاب الإهانة والخوف والموت، لا الجبروت والانتصارات وعار الهزائم. كتاب العزاء المحطّم والآمال المحطّمة كأسوار المدن وغبار الأمجاد ومذاق المرارة التي يتجرّعها الجميع كالمجانين. الحرب التي يسهب الشاعر الجوّال هوميروس في سردها بؤسٌ يخلو من أيّ مجد. ينتصر أحدهم ويقتل خصمه، وبعد لحظات نراه يموت. الإلياذة المؤلفة من أربعة وعشرين كتاباً حافلة برجوع الأبطال الموتى إلى التراب، في جدل أليم بين المجد والذلّ. يشير ممدوح عدوان في مقدمة ترجمته إلى كثرة الجراح وكثرة الميتات التي يسردها هوميروس، وهيمنة التشابيه التي استقاها من الحيوانات، وخصوصاً الضواري والكواسر.

في افتتاحية الملحمة يبكي البطل ضعيفاً أمام الموت الذي خطف صديقه الأعزّ، على جثمان باتروكلوس تنهمر دموع أخيل، ذابح الفتيان ثأراً وساحل الجثث. قد يتصادى هذا الافتتاح الباكي مع اقتباس لألبر كامو على لسان كاليغولا، أورده فقط لأنه أثير عند نزيه أبو عفش: “الرجال يبكون لأن العالم كله على خطأ”.

“وكان النحيب يملأ المنزل”

تضجّ الإلياذة بصليل الأسلحة، بالمحاربين الأشدّاء الذين “ينوحون كالأطفال حنيناً إلى ديارهم”، بالمذلين المنهَكين الذين بكوا وأضحكت دموعهم جلاديهم، الذين لم يستطيعوا دفن أهلهم فلم يدفنهم أحد، الذين يقومون بأعمال مهينة ويتمنون لو ماتوا قبل أن يروا ما رأوه وكاد الذعر يمحو ذاكرتهم ويخرسهم وما عاد هناك شيء يدهشهم وبؤسهم تجاوز أي شعور آخر بالبؤس، ولفداحة المصائب ما عادوا قادرين على البكاء، ولا يبكون إلا بنزول الانتقام حين يشهدون موت الذين دمّروا مدينتهم ونكّلوا بأهلها. تضجّ الإلياذة بممسوسين مسلحين يفزعون الشيوخ، بمقاتلين يهينون محتضرين خرّوا على ركبهم، ولكنها تضمّ أيضاً أولئك الذين يخجلون من رفض القتال وهم يخشون القبول به، إلى جانب المهلّلين للهلاك والمنتشين بالأطلال.

الباكون في كل مكان من أرض طروادة، الموتى بالصدفة، والدم الأسود يسيل ويبلل الأرض. كل باكية تتذكر يوماً مشؤوماً. الباكون على هكتور، “حارس الزوجات العفيفات والأطفال الصغار” الذي كان واثقاً من قوته ثم خسر بلده. بكاء آخيل على صديقه الأعزّ القتيل باتروكلوس، ثم غضبه، فالبطل الأسطوري ابن الآلهة لن يرحم أحداً. أمامه ينهار المتضرّعون كيلا يقتلهم، أمامه يرتجف الفارّون بجلودهم ويبولون خوفاً من بطشه، الهالكون الذين “غلّفهم الموت بسحابته السوداء”. لا هيبة للقوي إذا أشفق واكترث. لن يكون البطل بطلاً إذا لم يَقتلْ في الحرب التي تعشقها قلوب الرجال المتفاخرين بشجاعتهم، الساخرين من نكتة الاعتدال، والمحتقرين لجبناء ترعبهم إراقة قطرة دم واحدة. يقول آخيل: “لا شيء يعادل حياتي، فحياة الإنسان إذا ذهبت لن تعود”. لنسمعه كيف لبّى تضرّع المذعور الذي استعطفه كي يتيح لعينه أن ترى نور النهار مرة أخرى: “هيا يا صاحبي، مُتْ أنت أيضاً. لِمَ تشكو إلى هذا الحدّ؟ لقد مات باتروكلوس أيضاً، وكان خيراً منك”. توسّل الضحية يضاعف نشوة المنتصر، وإن كانت آذان المنتصرين صمّاء. أما الذين لا يلقون حتفهم فيواصلون الحياة حاملين كل تلك الجثث معهم ولا ينسون هلع الصباحات التي رأوا فيها الموت ورافقتهم صوره من يوم إلى يوم. لقد تحقق المستحيل ولا تزال حياتهم مستمرّة من بعد تحققه.

لا أحد في الإلياذة يخلع البراءة على الضحايا الذين أعداهم الأقوياء بالاستهتار. ربما فحوى الملحمة إن الحياة قصيرة ولا كرامة لضعيف. هكذا تعود الحرب إلى نقطة البداية مرة أخرى، وحين تندلع وتستمرّ لا يدوم التبجّح بالقوّة والبسالة اللتين يتفاخر المتقاتلون بامتلاكهما قبل نشوب المعارك، ولا يدوم حب الموت إلا من طرف واحد، ولا يعود أحد يعلم إلى متى ستستمرّ هذه الرحى بالدوران أو كيف ستتوقّف هذه المطاحنات أو تنام، وتترك في النهاية بقايا عقول تآكلتها الفجائع والأحزان وشهوات الثأر. يستمرّ الموت في مرارة باردة تغرق شيئاً فشيئاً في الرتابة وتفتك بالروح وتجفّفها.

الحرب في الإلياذة اندفاع أعمى كناقة الموت العشواء في معلقة زهير بن أبي سلمى، وتبقى لغزاً مهما شُرحت عواملها وعناصرها. الشاعر أعمى، القوة عمياء، الغاضب أعمى، الخائف أعمى، المنتقم أعمى، الأقدار عمياء. العدالة معصوبة العينين، والحرب مسرح تحرّكه نزوات الآلهة الماكرين، المتقاتلون قتَلة وقتْلى يتناوبون الأدوار، ورقّاص الموت ينوس بين المنتصرين والمهزومين، بين المنقضّين والمرتعدين، الهاربين والمطارِدين، ولا أحد ينجو. لا أحد.

أسباب أولى

إن مستقبل أي محارب هو القتل. هذا هو عمله. فرض الموت على الآخرين أو تلقيّه. هذا هو واجبه. من سينجو من هذه اللعنة؟ أين هم الناجون من سحر القوة التي تبطش وتُدمي قلوب الجميع؟ كان نزيه أبو عفش، المشمئز من القوة والمشمئز من غواياتها (من قوة الشخصية إلى قوّة اللغة وقوة العضلات…)، يرى الحرب مندلعة داخل الأوهام والكوابيس، في القلوب والرؤوس، قبل حدوثها على أرض الواقع، وكان يرى النصر مصيبة أخرى. طالت حرب سوريا حتى شاب الشابّ بشار الأسد، والمقاتلون الذين ناهضوه أو ناصروه، المتباهين ببطولاتهم في الصور الفنية على الصفحات الأولى للجرائد، ماتوا أو رضخوا وارتضوا بالهوان.

الحرب نأتْ بنزيه عن بعض من أقدم أصدقائه وأقربهم إليه، وعمّقت مواقفه ومواقفهم الخنادقَ بينه وبينهم. الآن، بعدما استفحلت الجرائم والأكاذيب في سوريا وانقشعت أوهام كثيرة وسطعت الخيبات وتناطح المغرورون وبدأ دعاة العدالة دربهم الطويل، لن يقبل أحد بالتنازل عن رفعة ألمه أمام آلام خصومه وأشقائه. هذه هي أيضاً سيرةُ الإلياذة التي تكاد تخلو من أي إشارة إلى اللطف الإنساني. لا تقع أعيننا على الرحمة في أي صفحة من صفحاتها، لا لأنها سبقت المسيحية أو لأن كاتبها مجنون لا يعرف الحكمة ويخشى اتهامه بالسذاجة، وإنما لأن البؤس والأسف يغمران الجميع والمعاناة شاملة، رغم أنها تعجّ بأناشيد الثكالى والأرامل، الإخوة والأصدقاء والأمهات، مرفوعة إلى أرواح المفقودين. لنتذّكر “الآن وقد خسرتُ أهلي بسبب جنوني…”، أو “ها أنا أرملتك تركتني وحيداً في بيتي، وما زال طفلنا صغيراً، أنجبناه أنا وأنت، نحن التعساء”. أما الشخصيات الموصوفة باللطف في الإلياذة فأندر ما يكون. ما من لطفاء إلا الموتى. نقرأ مثلاً عن باتروكلوس الذي عرف كيف يكون لطيفاً مع الجميع، ولم يرتكب فظاعة بحقّ أحد: “ولأن زيوس سمح لأعدائه أن يذلّوه على أرضه التي وُلد فيها، أبكيك، أنت يا من كنتَ لطيفاً على الدوام”.

لا ننسى أن هوميروس كان يتخيّل طروادة، مدينة العدوّ التي لم يزرها وبالطبع لم يرَها. ما نتحدث عنه هنا شيء بائد لم يبقَ منه أي أثر إلا كلمات مشكوك في صحتها ونسبها. على أية حال، لا جدال حول أن الشاعر الأعمى يغنّي حرباً لم يشهدها، وملحمته “الإلياذة” تتخيل عنف الإنسان من دون شكوى، وتوثقه على شكل أناشيد (ليس هذا غريباً في بلاد كاليونان القديمة حتى قوانينها كانت منظومة شعراً، وقد لا يقبل أحد قولنا إنهم قد وهبوا شعلة الشعر الأولمبية إلى العرب)، وإذا ما كانت وثيقة تاريخية فمؤرّخها منشدٌ كتبَ سيرة غنائية للأقدار، يبدأ حين تكون الحرب قد شارفت على نهايتها، تستغرق الأحداث مدةً كمدة الحداد، أي أربعين يوماً هي الأخيرة في السنوات العشر التي استغرقتها الحرب. كان تصميم طروادة متاهياً. المتاهة جزء من قداسة المدينة المدمّرة، والمدن التي تنجو من نكبات الحروب تتكفل بتدميرها الزلازل والحرائق. نعلم من هيرودوت إن حرب طروادة قد نشبت بذريعة وهمية لأن هيلين المخطوفة كانت في مصر، لكنّ الحروب تستمرّ بعد اندلاعها لأن أسبابها الأولى تُنسى في المعمعة، وقد لا يعود لها قيمة تُذكر إلا لدى المؤرخين، وسيقال دائماً إن الحروب محتومة، ولا جدوى من مقارعة الأقدار ولوم السفلة.

*

سأختم المقال بهذا النص الذي تخيّل خورخي لويس بورخيس أن أحداثه تدور في أقاليم كانتون ويونّان الصينية (ترجمتُه عن الترجمة الإنكليزية التي أنجزها نورمان توماس دي جيوفاني بالتعاون مع الكاتب).

حروب المرايا

في أحد مجلدات (رسائل الغرائب والعِبَر) التي ظهرت في باريس خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر، خطّط الأب فونتيكيو من الجمعية اليسوعية لدراسة عن الخرافات والمعلومات الخاطئة لدى عامة الناس في كانتون. وأشار، في مخطّطه الأوّلي، إلى أنّ السمكة مخلوقٌ برّاقٌ ومخادع ولم يصطده أحدٌ من قبل، لكنّ كثيرين زعموا إنهم قد لمحوها في أعماق المرايا. توفّي الأب فونتيكيو سنة 1736، ولم ينهِ العمل الذي كان قد بدأه؛ وبعد مائة وخمسين عاماً استأنفَ هربرت آلان جايلز المهمة التي لم تكتمل. وفقاً لجايلز، الإيمان بالسمكة جزءٌ من أسطورة أكبر تعود إلى الأزمنة الأسطورية للإمبراطور الأصفر.

في تلك الأيام، كان عالم المرايا وعالمُ البشر –خلافاً لأيامنا هذه- منفصلين الواحدَ عن الآخر، كما كان اختلافهما تامّاً، لا يجمعهما وجه شبه واحد، لا في الكائنات ولا الألوان ولا الأشكال. وعاشتِ المملكتان المرآتيةُ والإنسانية في وئام، وكان في وسع الإنسان أن يروح ويجيء عبر المرايا. ذات ليلةٍ، غزا شعبُ المرآة الأرضَ. كانت قوتهم عظيمة، لكنّ الفنون السحرية للإمبراطور الأصفر انتصرَتْ في نهاية حربٍ دموية. صدّ الغزاة وسجَنهم في مراياهم، وكما لو في حُلم، أرغمَهم على مهمّةِ تكرار كلّ الأفعال التي يقوم بها البشر أمامهم. جرّدهم من جبروتهم وأشكالهم، وصيّرهم إلى انعكاسات عبودية خالصة. ومع ذلك، سيأتي يومٌ تنفكّ فيه التعويذة السحرية.

ستكون السمكةُ أوّلَ المتململين. سنبصرُ في عمق المرآة خطّاً باهتاً جداً، ولن يشبه لونُ هذا الخطّ أيّ لون آخر. فيما بعد، ستبدأ أشكال أخرى بالتحرّك، وشيئاً فشيئاً سيختلفون عنّا. شيئاً فشيئاً سيكفّون عن محاكاتنا. سيخترقون حواجز الزجاجِ والمعدن، ولن يُهزَموا هذه المرّة. وإلى جانب هذه المخلوقات المرآتية ستنضمّ مخلوقاتُ الماء إلى المعركة.

في يونّان، لا يتحدثون عن السمكة، بل عن نمرِ المرآة. ويعتقد آخرون أننا مع تقدّمِ الغزو سنسمعُ من أعماق المرايا صليلَ الأسلحة.