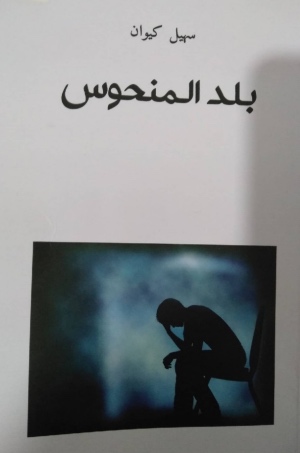

في هذا الحوار مع الصحافي والروائي سهيل كيوان، الذي يحتل مكانة خاصة في المشهد الثقافي والأدبي الفلسطيني في أراضي 48، نتحدث معه عن روايته الثالثة «بلد المنحوس»، المنحوتة بلغة ساخرة، رشيقة، وبأسلوب سردي لافت وغير تقليدي، مستلهماً روح الشعب الفلسطيني -ضحية الاحتلال الإحلالي- في عاداته وتقاليده ولغته وحياته اليومية، الأمر الذي ميّز الرواية ضمن الأدب الفلسطيني المعاصر.

بداية، كيف تعرّف قراء “رمان” على نفسك وعلى أبرز محطات رحلتك مع الكلمة؟

أنا من بلدة مجد الكروم الجليلية، عشت طفولتي في بيئة قروية، في ظلال التين والزيتون، ومع النرجس والأقحوان وشقائق النعمان والميرمية والزعتر وعصا الراعي وقطعان الماعز والينابيع والأشجار البرية، وعلى كتف النبع الذي روى أهل البلدة وجيرانهم من البدو في السهول والمرتفعات القريبة وحقولها وبساتينها، وقطيع الأبقار الذي كان يدخل القرية مثل جيش نظامي بعد يوم طويل في المرعى، ترتوي -أبقار ثم تنطلق كل واحدة منها إلى بيتها.

بدأت كتابة القصة القصيرة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بدون تخطيط مسبق أو نية بأن أصبح كاتباً، فقد طردت من المدرسة في الصف العاشر بعبارة “يُفصل من المدرسة فصلاً نهائياً”، وقد نصحني مدير المدرسة وقتها بأن أترك المدرسة وأذهب للعمل في أيّ مهنة كالدهان أو البناء أو الحدادة كي أساعد أسرتي الكبيرة، وكان هذا لأنني كنت من الطلاب المشاغبين في ذلك الوقت، حيث كانت إدارات المدارس أكثر تشدداً في التعامل مع الطلاب من هذه الأيام.

هكذا بدأت حياتي العملية فعملت في عدد كبير من المهن والأعمال السوداء مثل الحدادة ولحام الكهرباء والقصارة ومحطّة وقود وفي معصرة زيتون وفي التجارة التي فشلت فيها فشلاً ذريعاً، لا يمكن لكاتب أن يكون تاجراً، فالتجارة تحتاج إلى شيء من الخبث.

بعد بضع سنوات من ترك المدرسة حدث أن كان أحدهم من الحزب الشيوعي مسجلاً للسفر إلى برلين لدراسة الفلسفة لمدة عام، ولكنه عدل عن رأيه، وكي لا يخسر الحزب الشيوعي مقعداً مخصصاً له، توجه إلي إذا ما كنت أرغب بمثل هذه الدورة، كنت وقتها قد انضممت إلى شبيبة الحزب الشيوعي، فوافقت وسافرت إلى برلين ودرست الفلسفة لمدة عشرة أشهر، وكنت حينها في الواحدة والعشرين من العمر.

هذه الدورة كانت شديدة التركيز، تخللتها دراسة يومية في المكتبة ثم نقاشات، إضافة إلى الانكشاف على عالم المدينة، وفتحت أمامي فضاءات جديدة، حيث تحوّلت إلى قارئ نهم لكل ما يقع في يدي. بدأت كتابة القصص ونشرها في صحيفة “الاتحاد” ومجلة “الجديد” الصادرتين في حيفا.

أصدرت حتى الآن خمس مجموعات قصصية وأربع روايات وعدداً من قصص الأطفال والمسرحيات وكتاباً نقدياً في أدب غسان كنفاني، «الجمال الحزين والعطاء المتوهّج»، وآخر انطباعياً وبمشاركة آخرين في شعر سميح القاسم. إلى جانب هذا، أكتب المقالة الصحفية السياسية والاجتماعية.

نقف عند روايتك الثالثة، لِمَ «بلد المنحوس»؟ وكيف وصلت إلى هذه الحكاية؟ وهل كانت بكامل شخصياتها وتفاصيلها حاضرة في ذهنك قبل الشروع في الكتابة؟

«بلد المنحوس»، غيّرتُ عنوانها مرات عدّة، إلى أن اخترت هذا العنوان، وذلك أن الموسيقى تحتل جانباً من الرواية، فدارة الفن هي معهد للموسيقى في عكا قبيل النكبة، يؤسّسها فنان درس الموسيقى في معهد فؤاد في مصر، على أحد جدران الدارة صورة أم كلثوم بالكوفية والعقال، وكانت أغنية “بلد المحبوب” مشهورة في تلك الحقبة، ومن هنا أخذت عنوان الرواية، حيث أن البلدة أصيبت بالنحس.

عكا هي المدينة البحرية الأقرب لقريتي، وعشت مراهقتي في حواريها وعلى سورها ورمال وصخور شاطئها، وما زلت أزورها مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، وأعرف جيداً حياتها الداخلية، وما مر ويمر على أهلها، وما يتعرضون له من مضايقات بهدف تفريغ البلدة القديمة من سكانها العرب وتهويدها، وذلك أنّ تهويد المدن القديمة هدف واضح للسلطات، وكان لدي شعور بأنها لم تأخذ حقها أدبياً، خصوصاً تفاصيل عملية التهويد الجارية حتى يومنا هذا منذ النكبة، مع الإشارة بأنّ هناك بعض كتابات متميزة مثل رواية «بردقانة» لإياد البرغوثي، و«دراع الواوي» لأحمد سليمان، وعلاء حليحل في «أورفوار عكا».

شخصيات «بلد المنحوس» كانت تتطور أثناء الكتابة فجرى تعزيز دور بعضها وتهميش شخصيات أخرى، والبطولة فيها جماعية مع تركيز على شخصية فتى يعشق العود، كان يدرس الموسيقى في دارة الفن، التي تتحول إلى مقر لفرقة الموسيقى العسكرية لجيش الاحتلال في المدينة بعد النكبة، وتصبح مصدر مضايقات وإزعاج منهجي لمن بقي من السكان بهدف ترحيلهم.

هل لكتاباتك السياسية التي قدمتها على مدى السنوات الماضية أهمية في بناء روايتك «بلد المنحوس»؟ ومن ثم إلى أيّ حد يمكن أن تفيد المصادر التاريخية العمل الروائي؟

لا يمكن فصل السياسة عن الأدب، وخصوصاً في مثل حالتنا، والفصل بين السياسة والأدب هو مصطنع، ولكن تبقى كيفية إدخال السياسة بصورة طبيعية وبدون شعاراتية.

في روايتي يتحمل الشعب الفلسطيني جانباً كبيراً من المسؤولية عن ما حدث ويحدث له، كذلك فإنّ العميل يحظى باحترام الناس ويخدعهم بسهولة بعكس ما هو شائع، وفي لحظة ما يصبح هو رافع لواء الوطنية، بينما يندحر الوطني الحقيقي.

من منظورك، هل يحق للروائي الذي يكتب رواية تاريخية أن يغيّر حقائق تاريخية معروفة على مستوى الحدث أو الشخوص؟ وماهي الحدود الفاصلة بين الكتابة الروائية والتأريخ أو التوثيق؟

الرواية ليست توثيقاً تاريخياً دقيقاً لأحداث عينية، هناك حدث كبير، أما التفاصيل فهي مسؤولية الكاتب وهي الميدان الذي يبدع فيه، ويحول الحدث التاريخي إلى فنٍ روائي من منظوره ورؤيته الإبداعية الخاصة. يوجد أحداث حقيقية سمعتها ممن عاشوا النكبة وبعضها موثّق، ولكن الغالبية العظمى من أحداث الرواية هي من بنات الخيال، مثل السيدة التي تعمل في ختان الأطفال، فهذه المهنة الذكورية لم تمارسها أيّ امرأة حتى الآن في بلادنا كما أعرف.

كذلك جرت عملية نقل لأحداث وقعت في أمكنة أخرى، فجعلتها تحدث في عكا، مثل إرغام عازف العود بطل الرواية أن يعزف بأمر من جنود الحاجز، هذه الحادثة حقيقية ولكنها وقعت في نابلس قبل عقدين من الزمن، استنسختها لتقع في عكا. المهم أنّ واجبنا تقديم عمل ممتع للقارئ، ومن خلاله نبعث رسائلنا السياسية والاجتماعية، التفاصيل الصغيرة تمنح العمل الأدبي حياته الحقيقية، قد تكون الأحداث السياسية إطاراً واسعاً، ولا تظهر إلّا بصورة طفيفة ثم تختفي لتحل مكانها الأحداث والتفاصيل اليومية التي تشكل الرواية.

ما رأيك بما ذهب إليه الناقد د. عادل الأسطة من أنه في الأدب الفلسطيني في فلسطين 48 أصوات روائية مالت إلى استلهام روح الشعب، أولها: المجموعة القصصية الفولكلورية لتوفيق زياد «حال الدنيا» (1974)، وثانيها: رواية إميل حبيبي «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل» (1974)، والثالثة روايتك «بلد المنحوس» 2018؟ وما دلالة ذلك الرأي بالنسبة لك؟

أولاً هذا رأي أعتز به، وفي الحقيقة أنّ معظم أدبنا في الداخل مستلهم من روح الشعب وليس فقط ما أشار إليه الدكتور الأسطة، وهذا طبيعي جداً، فواقعنا غريب ومعقد، ومن الصعب جداً فهمه لمن هو خارج الصورة، وفيه أكثر من طبقة واحدة من تشويه الواقع، فالاحتلال عندنا ليس كلاسيكياً، إنه ليس احتلالاً عسكرياً فقط، بل هو إحلال شعب مكان شعب يدعي بأنه عائد إلى وطنه.

هناك قدرة رهيبة لدى الحركة الصهيونية على التمويه وخلط الأوراق، ولدى هذه السلطات طرق جهنمية ذكرت بعضها في رواية «بلد المنحوس» لإخراج الناس من بيوتهم بطرق تبدو قانونية بل وتبدو كأنها للمحافظة على سلامة السكان.

السلطة التي تمنعهم من ترميم بيوتهم بدعوى الحفاظ على مدينة تاريخية، وهذا منطقي جداً، إلّا أنّ سلطة الآثار تأخذ على عاتقها مهمة ترميم البيوت، على أن يدفع السكان الحصة الأكبر من التكاليف، وهنا هي التي تحدد ثمن كل حصاة وحبة رمل، بحيث تصبح مهمة الدفع مستحيلة على معظم العائلات، وخصوصاً أنّ عكا القديمة معروفة بوضعها الاجتماعي كبلد معظم سكانه فقراء، حينئذ تعرض عليهم البدائل مثل البيع أو نقلهم إلى الضواحي والقرى القريبة من خلال قروض تساعدهم في جزء منها، وعند الرفض تُصدر أوامر إخلاء بسبب “خطر الانهيار”، فيبدو الأمر طبيعياً وحتى من مصلحة السكان.

الشعب هو المبدع الأول، وهذا ليس شعاراً، الشعب يبدع بقاءه وصموده، وفي كثير من الأحيان بصور ساخرة وهو ما قصده الدكتور الأسطة في «حال الدنيا» و«المتشائل» و«بلد المنحوس».

سؤال الهوية سؤال مهم في روايتك. باعتقادك هل استطاع الأدب الفلسطيني في الداخل أن يواجه حالة ضياع الهوية التي يراهن عليها الطرف الآخر؟

نعم لقد استطاع أدبنا بلورة هويته الفلسطينية رغم المحاولات الجدّية للأسرلة، بل إنّ للأدب فضلاً كبيراً في بلورة الهوية القومية لنا كفلسطينيين، حتى أولئك الذين لا يتعاملون مع السياسة ويخوضون في الأدب، يضطرون إلى إبراز الهوية الفلسطينية في أدبهم، لأنهم مرفوضون دون ذلك.

كتبت القصة والمسرحية والرواية وقصص للأطفال والدراسات النقدية والمقالة الأدبية إلى جانب كتابتك للمقالة السياسية. ما رأيك في تلاشي الحدود بين الأجناس الأدبية؟ وكيف تنظر الى موضوع التجريب في الكتابة الإبداعية؟

نعم كتبت وما زلت أكتب هذه الأنواع مع التركيز في السنوات الأخيرة على المقالة والرواية. كذلك نشأ لديّ ما أسميه المقالة القصصية، وهي مقالة ذات صياغة أدبية متوسطة، سهلة وسلسلة للقارئ، والتي نشرتُ معظمها في زاوية “هواء طلق” في صحيفة “القدس العربي”، وكانت هذه فرصة منحني إياها الصديق الشاعر والروائي أمجد ناصر منذ عقد من الزمن عندما كان محرراً في “القدس العربي”، وهذا لون أفضّله على كتابة المقالة السياسية الجافة، ولكن كما قلنا سالفاً لا مناص من السياسة الجافة والتحليلات، حتى لو أدرت لها ظهرك، فهي تلاحقك في حياتك اليومية في جميع مجالات الحياة، عندما يخرج رئيس الحكومة الإسرائيلي ليقول إنّ فلسطينياً اغتصب طفلة يهودية من منطلق قومي، ويتبعه وزراء في هذا، وتكتب صحف كبيرة مثل “يديعوت أحرنوت” على صفحتها الأولى بمثل هذه الروح الدموية، عن اغتصاب فلسطيني لطفلة يهودية، فأين المفر من السياسة؟ كيف تعطي ظهرك للسياسة وهناك من يسعى لتحويلك إلى حيوان قذر مفترس، لا حق لك في الوجود بتاتاً وليس في وطنك فقط؟ كيف تهرب من السياسة والكنيست يسن قانوناً يصنفك كعرق من درجة ثانية أمام القانون، كيف وأنت ترى رئيس بلدية في مدينة يهودية مثل العفولة يقود مظاهرة ضد مواطن عربي اشترى شقة في مدينته؟

معظم ما قرأت من كتابات حول «بلد المنحوس» يمكن تصنيفه في باب “الانطباعات” وهو ليس نقداً. فهل نعيش في المشهد الأدبي الفلسطيني أزمة نقد، وبالتالي غياب نقاد؟

هنالك جهود نقدية طيّبة، وقد كُتب عن «بلد المنحوس» عدد كبير من المقالات الانطباعية الجميلة التي تظهر مدى تأثّر القارئ بها وإعجابه حتى ولو لم يعبر عن هذا بأدوات ومصطلحات ومراجع نقدية علمية، الروائي ربعي المدهون الذي ظهّر للروايةـ الكتّاب: جميل السلحوت، بهاء رحّال، إبراهيم جوهر، شيرين عبود فاهوم، مصطفى عبد الفتاح، الشاعر رشدي الماضي، ود. علي حيدر، وغيرهم كثيرون ممن كتبوا على صفحاتهم أو نشروا في مواقع وصحف معبّرين عن إعجابهم بالرواية.

كذلك كانت هناك كتابات اعتمدت أدوات النقد العلمي مثل د. نبيه القاسم، د. فياض هيبي، ود. عادل الأسطة. إضافة إلى رسائل شخصية كثيرة إحداها من الناقد الكبير د. فيصل درّاج، عبّر فيها عن إعجابه الشديد بالرواية.

لا أؤمن بوجود شيء اسمه أزمة نقد، أؤمن بوجود أزمة أدبية عامة، فإما أن يزدهر الأدب بجميع فروعه أو أنه يعيش أزمة في كل فروعه.

إلى أيّ مدى استطعت أن تضيف جديداً على التجربة الأدبية الفلسطينية الحديثة في الداخل المحتل؟

أحاول أن أضيف، ولكن النقد والقراء هم الذين يحكمون. أعتقد أنّ «بلد المنحوس» فيها إضافة مهمة، إذ تناولت فيها جوانب غير مطروقة من قبل إلا بصورة سطحية، مثلاً نقلت حياة اليهود في وارسو قبل الحرب العالمية الثانية في فصلين، وحاولت مساعدة القارئ على تفهم الظرف التاريخي الذي سبق النكبة لدى الجانبين، حيث تابعت مسار أسرتين واحدة فلسطينية في عكا وأخرى يهودية في وارسو قبيل الحرب العالمية الثانية، ورافقتهما إلى ما بعد النكبة، حيث انتقل ميدان الصراع إلى عكا.

دولة “إسرائيل” لم تقم عام 1948، لقد سبق إعلان قيامها مؤسسات وأحزاب وصحف وصناديق مرضى وبنوك ونقابة عمالية (الهستدروت) منذ مطلع القرن العشرين. هناك مؤسسات تعليمية يهودية خاصة بدأت تعمل منذ أواخر القرن التاسع عشر في روسيا القيصرية، في وراسو كانت تصدر اثنتا عشر صحيفة تابعة لليهود، وهناك تأسست الأحزاب التي حكمت “إسرائيل” فيما بعد.

هل من كتاب أو عمل روائي بعد «بلد المنحوس»؟

بلا شك أنّ هناك ما ينتظر أن أعود إليه وأتممه، «بلد المنحوس» استهلكت مني جهداً كبيراً، وقد أخذت استراحة بعد صدورها لبضعة أشهر، إلّا أنّ هناك أعمالاً كنت قد بدأت بها وما زالت تنتظر، وهي في مجالات الرواية والمسرح وقصص الأطفال، آمل أن أصدر بعضها مطلع العام القادم، فالتوقف عن الكتابة يعني موت الكاتب، وما زلت حياً.