إمضاء المعلّم الأوّل

سنة 1928، أصدر مصطفى كمال أتاتورك مرسوماً جمهورياً يقضي باعتماد الحروف اللاتينية-الرومانية في كتابة اللغة التركية، بدلاً من الأبجدية العربية التي اعتمدها سلاطين الإمبراطورية العثمانية لأربعة قرون. هكذا أرسى القطيعة “العلمانية” الكبرى مع الماضي، وهي قطيعة ناقصة بطبيعة الحال، لأن الكمالية لم تنفصل في جوهرها عن الإسلام. أمضى أتاتورك على المرسوم، بعدما جرّب التوقيع الجديد عدة مرات، إذ كان ينسخه عن نموذج جاهز أمامه، من تصميم الخطّاط الأرمني هاكوب جرجيان. بالطبع، كانت الإبادة الأرمنية قد أنجِزت وقتذاك، وظنّ مهندسوها أن صفحتها قد طُويت وسيحمل الأكراد كاملَ وزرها. لا يزال هذا الإمضاء أحد أشيع الوشوم على جلود عشاق “الذئاب” القوميين الأتراك، على زنودهم وأعناقهم وأرساغهم وحتى جباههم، فهذا وشم الرجل الذي احتكر، ولا يزال، لقب “أبو الأتراك”، بدهاء نظرته الزرقاء الثاقبة.

صوّت البرلمان التركي بالإجماع على قانون الأبجدية، وقاد مؤسس الجمهورية والحداثة التركيتين جولة طويلة عبر الأناضول مروّجاً لمزايا الثقافة الجديدة وسهولة اكتسابها. نُصبت سبّورة في كل بنك ومكتب بريد ومخفر شرطة، وحتى تحت الجسور وعلى المراكب. صارت تركيا “قاعة مدرسية واسعة”. تحوّل قصر دولمة بخجة في إسطنبول إلى مدرسة ابتدائية، حيث الخدم والوزراء والضباط منهمكون بتعلم لغتهم الجديدة، وكان أتاتورك يدرّسهم بنفسه.

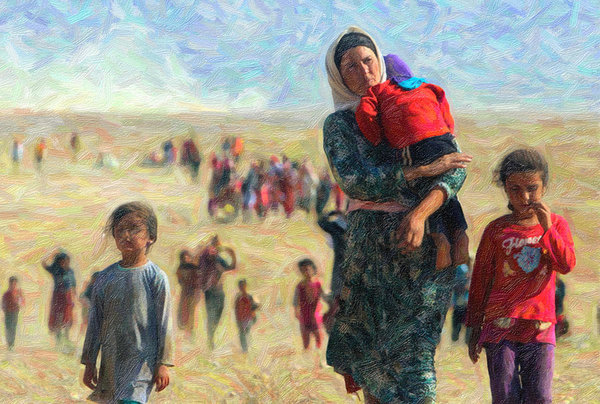

قبل أن يتفجّر “نبع السلام”

يتعادى الجيران عداوات طاحنة وملهِمة غالباً ما ينفقون فيها معظم حياتهم.

العام الماضي، حملت حمائم أردوغان أغصان الزيتون تمهيداً لاحتلال عفرين، وقبل تطويقها بمحاربين رفع بعضهم صُور المأسوف على بسالته صدام حسين أسد السنّة. “الموت أستاذ قادم من تركيا عيناه زرقاوان”، هذا تحوير طفيف لما كتبه بول تسيلان. الموت أستاذ زائر عيناه زرقاوان آتٍ ليلقّن العُصاة دروساً لن ينسوها، يحطّ هنا أو هناك، طورانياً في تركيا أو فرنسياً في الجزائر، إسرائيلياً في فلسطين أو أنغلوسكسونياً في أميركا، وقد يعلّم الضحايا كيف يصيرون لصوصاً وقتلة، واعظاً من ينسى الموعظة.

الدرس الفرنسي

منتصف القرن التاسع عشر، الجنرال إِمابل بيليسيه خنق بالدخان مئات “البدو” الجزائريين المحاصرين داخل الكهوف في جبال الظهرة، وكان جزاؤه أن كوفئ بالترقية. حين عاد إلى باريس كتب إن الأجدى للإمبراطورية الاكتفاء باحتلال بعض الموانئ الجزائرية. عارضه فكتور هيغو الذي كان متمسّكاً باستعمار الجزائر كلّها، وقد أقول إن الأخير قد حنّ إلى مديح المقصلة حين كتب إن ما ينقص فرنسا هو قليل من البربرية، فالأتراك العثمانيون، السبّاقين إلى احتلال الجزائر وإخضاعها، كانوا يحسنون قطع رؤوس البرابرة أكثر من الفرنسيين.

الدرس العثماني/الألماني

بعد تفنّن الأساتذة الفرنسيين في الخنق والتجويع، جاءت إبادة الأرمن التي كانت نبعاً آخر من ينابيع الإلهام لدى مهندسي الموت في معسكرات الاعتقال النازية. غير أن الدأب الألماني لا يعرف الكلل وصرامة قوانينه لا تغيب، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. لنتذكّر الملائكة الألمان الذين رآهم سويدنبورغ في الجنة وهم يحملون دائماً مجلدات ضخمة ولا يجازفون بالإجابة على أي سؤال قبل التثبّت من ورودها في المراجع. في هذا المقتطف من كتاب “على مبعدة سنين ضوئية” لمرسيل كوهين، نقرأ كيف اشترى اليهود اليائسون حتوفهم وكيف سدّدوا من جيوبهم ثمن موتهم:

“سافر الضحايا بمالهم الخاصّ حتى دخولهم معسكرات الإبادة. كانت تعرفة نقلهم في عربات المواشي هي التعرفة نفسها في قطارات المسافرين، أي 4 بفنيغ لكل كيلومتر. الأطفال الأصغر من 10 سنوات يدفعون نصف القيمة، والأصغر من 4 سنوات يسافرون مجاناً. كانت التعرفة ترتفع كلّ ستة أشهر، وكانت هناك أسعار خاصّة 2 بفنيغ للمجموعات التي تضمّ أكثر من 400 شخص”.

*

حين دُشّنت غرف الغاز اختبر المهندسون نجاعتها على المرضى النفسيين والمشوّهين والمعاقين والمجانين. لم تكن هندسة الإبادة اختراعاً ألمانياً حديثاً. أثناء الحرب العالمية الأولى سبق العثمانيون حلفاءهم الألمان، فخنقوا الأرمن بالدخان في مغاور الأناضول التي أغلق المحاربون مداخلها بالصخور، بعد أن جرّدوا المحبوسين في المخانق من كلّ ثمين: الحلي والخواتم والأقراط وحتى ذهب الأسنان.

قبل غزو بولونيا، احتدم الجدل بين الضباط النازيين قبل اتخاذ القرار بغزو بولونيا، منطلق الحرب العالمية الثانية. استمع هتلر إلى الاعتراضات العديدة التي تعالت، وكان معظمها متعلقاً بالضجة العالمية التي ستنجم عن اجتياح جيران أقوياء لبلد جيرانهم. “إنها فضيحة”، قال أحد المستشارين؛ طمأنهم هتلر قائلاً إن مثل هذه الضوضاء جوفاء ولن تستمر طويلاً، ودعم حجته بهذا السؤال: “ومن يتذكّر الأرمن؟”

*

فليتخيّل القارئ شوارع في ألمانيا تحمل حالياً أسماء هيملر أو آيخمان، حين يقرأ أن المجرمين الضالعين في إبادة الأرمن أبطال مكرّمون في طول تركيا وعرضها:

رشيد باشا، أو جزّار ديار بكر، شارع رئيسي في أنقرة. لمحمد كمال شوارع تحمل اسمه في إسطنبول وإزمير وتماثيل في أضنة وإزمير. محمد طلعت وأنور، وهما بالترتيب وزير الداخلية ووزير الحرب العثمانيان أثناء الإبادة الأرمنية، اسمان لمدارس وشوارع كثيرة في تركيا المعاصرة. سنة 1943، حُمل تابوت طلعت باشا على متن قطار مهدى من مصانع الرايخ الثالث وأشرف على تشييع الجنازة العسكرية عصمت إينونو ثاني الرؤساء الأتراك. سنة 1996، استرجعت الجمهورية رفات أنور باشا من طاجكستان، وأعاد الرئيس سليمان ديمرل دفنه بيديه مشفوعاً باحتفال رسمي مهيب في إسطنبول.

الحملات

كان لي زميلٌ طبيب في دمشق يهوى قراءة الأعداد القديمة من الصحف والمجلات. كان يمضي صباح الجمعة مستلقياً على الأرض والمقص في يده يقتطع أنباء متفرقة من زوايا المحليات والمنوعات، وكان إذا راق مزاجه رتّب القصاصات في مغلفات موسومة بالموضوع والتواريخ. لدي واحد من هذه المغلفات نجا من التنقلات المستمرّة بين المدن، وتجمع محتوياته أنباء من الفترة التي تزامنت فيها المشاريع التجارية لأردوغان، بوجوهها الإسلامية المتمدّنة التي لم تكن قد وصمت حينذاك بـ “الأخونة”، وتقاطعت مع مسيرة التحديث والتطوير التي قادها الدكتور بشار الأسد. ففي إحدى تغطيات صحيفة “الثورة” المواكبة لزيارات الأسد الصغير وحملاته التوعوية في المحافظات السورية، نقرأ: “مواطنون بسطاء في محافظة الحسكة ينحرون كبشاً أمام موكب سيادة الرئيس ويحملون سيارته في الهواء”. وفي قصاصة أخرى تنقل صحيفة “تشرين” عن فيصل كلثوم، قبل أربع سنين من اندلاع أولى المظاهرات في درعا التي كان كلثوم محافظها في ربيع 2011: “إن السلطات المحلية ستبدأ حملة شاملة للقضاء على الكلاب الشاردة في كافة مناطق المحافظة [درعا]، يحصل خلالها كلّ مَن يقتل كلباً ضالاً على مبلغ 300 ليرة سورية”، لأن الكلاب الضالّة “تؤثّر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.

على القصاصة الأقدم، المقتطعة من صحيفة “الحياة”، المصفرّة كقشّ قديم كان لونه الصدئ كناية عن أردوغان لأن الرجل بشواربه: “مساجدنا ثكناتنا/قبابنا خُوذُنا/ مآذننا حرابنا/ المؤمنون جنودنا/ هذا هو الجيش المقدس حارس ديننا”. هذه الأبيات الشعرية المقفاة، الجامعة رموز الفحولة والحرب، معروفة في تركيا، وقد دخل أردوغان بسببها إلى السجن أربعة شهور حين كان رئيس بلدية إسطنبول سنة 1997. ولأنه لا ينسى الإساءة ويضمر الذكرى الموجعة في قلبه ويتحيّن الفرص لردّ الصاع صاعين، فقد عاد وأنشد هذه الأبيات إياها في أكثر من مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية، وبعد استلامه رئاسة البلاد. يُعرف عنه حب الشعر وتلاوة المدائح النبوية في المناسبات، وبكى مرة حين أنشد قصيدة عن حنينه للمسجد الأقصى.

*

لعشاق الشعر مآثرهم بين الساسة الأتراك. الشاعر بولنت أجاويد قاد احتلال شمال قبرص سنة 1974، وأجبر الجيش التركي المجندين الأكراد على القتال في صدارة الجبهة مع القبارصة اليونانيين. ليس جديداً في تاريخ تركيا الحديث الزجّ بأبناء قوميات أو طوائف أخرى في الاقتتال ضد بعضها البعض، فيما ضباط جيش أتاتورك يتفرّجون على المذبحة ويديرونها، وغايتهم القصوى تتريك كل ما يمكن تتريكه. دولتهم الحديثة قامت على المذابح ولم تتوقّف عن تدبيرها وارتكابها. مجازر اليونانيين وإحراق كنائسهم ومحلاتهم ومدارسهم 1955-1964، قتل القبارصة اليونانيين وطردهم 1974، قمع العرب والعلويين في المناطق السورية المحتلة وأماكن أخرى 1978-1993، قتل الأكراد وقمعهم انتفاضاتهم المتتالية منذ 1923 وحتى الآن. العلويون في تركيا قرابة 12 مليونا، ربعهم من الأكراد الذين يقارب عددهم 15 مليوناً. أتوقف عند هذه النقطة لأن عبد الله أوجلان يُصوّر كردياً علوياً صفّى خصومه السياسيين وباع نفسه إلى الخميني والأسد، ثم إلى أميركا وإسرائيل، ورايات حزبه الـ PKK صفراء كنجمة داوود أو كرايات حزب الله. كان مألوفاً أن يُسمَع القوميون يتندّرون على بيع الأكراد الحمقى أرواحهم إلى الشيطان لأنه ربّهم.

مقياس أوجلان للزلازل

درج تعبير “الوضع في جنوب شرق تركيا” كناية عن “القضية الكردية”. سنة 2007 زاد أردوغان بنداً في شعار أتاتورك، حين قال على شاشات التلفزيون، أمام توابيت جنود أتراك قتلوا جنوب شرق تركيا: “علم واحد. أمة واحدة. لغة واحدة. دولة واحدة”. لا يليق بزعيم مثله الخروج خالي الوفاض من مجازر التاريخ، ولا ينسى بالتأكيد دخول النساء الكرديات حلبات السياسة والقتال، والمثال الصارخ لليلى زانا مطلع التسعينيات حين تكلمت بالكردية الكرمانجية في البرلمان التركي، فجوبهت بالهتافات: “انفصالية! إرهابية! اعتقلوها!” حاول أسد السنّة أبو بلال، أكثر من مرة، تمرير قانون الزنا والحكم على مقترفه بعقوبة السجن ثلاث سنوات.

القوانين التركية في جزء منها مستلهمة من الفاشيتين الإيطالية والإسبانية. بعد انقلاب 1980 الذي نكّل باليسار التركي وشرّد أعضاءه في السجون ومنافي أوروبا، جرّم القانون استخدام اللغة الكردية، المغيّبة أساساً منذ نشأة تركيا الحديثة. كانت سياسة الدولة في الواقع هي المحو التام. لم تتوقف الاغتيالات السياسية بحق الصحافيين والكتّاب والناشطين. منذ بدء عمليات حزب العمال الكردستاني سنة 1984 وحتى اعتقال عبد الله أوجلان في نيروبي وتسليمه مخدّراً مكبّلَ اليدين معصوب العينين عبر الموساد والسي آي إيه إلى سلطات أنقرة سنة 1999، أحرق الجيش التركي أكثر من 3000 قرية كردية، وقتل أكثر من خمسين ألف شخص، وشرّد ملايين الأكراد إلى ضواحي المدن الكبرى. كان اعتقال أوجلان، أو “آبو” [العمّ]، انتصاراً لعبدة “أبو الأتراك”، وتوقفت الحلول عند ذلك النصر، ولم يتوقف الدمار. أثناء محاكمة آبو، فوجئ أنصاره بمديحه لأتاتورك، واعتذاره لوقوع قتلى أتراك في حرب العصابات التي لا يزال مقاتلو حزبه يخوضونها في جبال كردستان. لم يقل شيئاً عن القتلى الأكراد وحلم كردستان. مثلما كان الكردي الآخر يلماز غوناي يخرج فيلمه “الطريق” من سجون أخرى في تركيا، أوجلان المقيم وحده في سجن إيمرله منذ عشرين عاماً، يدير حزبه من هناك بطريقة تستعصي على الفهم، وأحياناً في غضب ضجران يهزّ مثل شمشون قضبان زنزانته فيزلزل إسطنبول، ويتجاهل المحللون هذا التعليل لتفسير الزلازل التي تضرب تركيا.

لاعب الكرة المتقاعد

“عندما تحاول الأقدام أن تتولّى الحكم بدلاً من الرأس فتلك ساعة القيامة”. هذا واحدٌ من الأقوال المأثورة للخطيب المفوّه رجب طيب أردوغان، يعيدنا إلى بداياته المهنية كلاعب كرة قدم محترف، ابن الطبقة العاملة وخريج المدارس الدينية في إسطنبول، قبل أن يتسلّق النجم الصاعد سلالم السياسة في حزب الرفاه ويصبح رئيس بلدية إسطنبول وعمره أربعون عاماً. خلال تلك السنين كان قد راكم ثروة كرجل أعمال، مقتدياً في التجارة بالرسول الكريم، وليس هذا جديداً بالطبع على الساسة أمثاله. مزية الرئيس المؤمن التقوى، يبدأ اجتماعاته وخطاباته بسورة الفاتحة، ويتلو مقاتلوه المأجورون سورة الفتح قبل غزو المدن والقرى الكردية في شمال سوريا، لكنه لا يرحم “أمهات إسطنبول” الكرديات المعتصمات المطالبات بمعرفة مصائر أبنائهن المفقودين. إنه يحبّ الجمهور العريض، وحاول ذات مرة ترضية الأكراد رغم عقوقهم وجحودهم، فجمع في الملعب البلدي في ديار بكر بين مسعود البرزاني والمغنّيين الكرديين إبراهيم طاطليس وشفان برور متأملاً الوصول إلى اتفاق أو تسوية خريف 2013. أردوغان الرياضي السابق، صاحب الكاريزما وذا القامة الفارعة وإن شابها تقوّس في الساقين، قريب من هموم الناس ويفضّل لغة الشارع على أدب الصالونات، مثال الرجولة في الصمت وسرعة الغضب قولاً وفعلاً، سواء مع الخصوم أو الأصدقاء، وهو بهذه المزايا ينضمّ إلى سرب الجوارح المحلقة في سماء العالم، من بوتين وفكتور أوربان إلى ترامب وبولسونارو. إنه مثلهم، على غرار نجوم الصحافة الصفراء، كابوس دسم لرسامي الكاريكاتير والصحفيين، أبواب الطرافة فيه مشرعة على الغثيان. لنتذكر مباركة عرس بلال أردوغان بحضور برلسكوني، أو استغراب ترامب احتجاج العالم لأن صدام حسين رشّ الأكراد “بقليل من الغاز”، أو التخلّي عنهم لأنهم لم يشاركوا في إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أو النزاع بين الأكراد والأتراك عمره قرون في الشرق الأوسط الذي لا يجلب سوى الرمل والموت، وبرغم سماجة النكات التي تطاول سيد المكتب البيضاوي، سأجازف باجتراح هذه الطرفة على لسانه: “نفط الخليج للأمريكان، لأنه ديناصوراتنا التي هاجرت من أميركا منذ ملايين السنين وماتت في صحراء العرب”.