مهاجرون يبيعون مكتباتهم

شتاء 1991. مكتبة الحرية في شارع البلدية. تصل جرائد الصباح المحلية عند المساء، قادمة من دمشق، وتتأخر اللبنانية يوماً واحداً، هذا إن توافرت. العناوين العريضة حول نزوح مليوني للأكراد عقب حرب الخليج الثانية. غيوم صدام حسين القاتمة، الآتية من حقول النفط المشتعلة في الكويت، تصل إلى عامودا. مطر أسود يسيل في الشوارع.

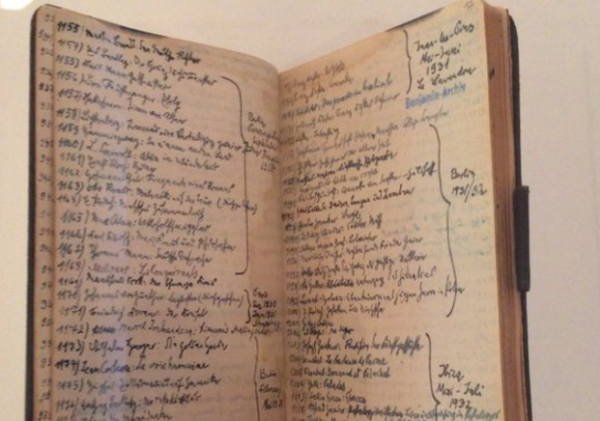

الكتب المعروضة، المغطاة بالنايلون أمام المكتبة، لغتها العربية، أو مترجمة عن الكردية لمؤلفين من الجزيرة غالباً، معرّبها الشيخ توفيق الحسيني. تبقى لافتة “وصلنا حديثاً” معلقة حتى تبهت ألوانها: بافي نازي («حدّثينا يا ستوكهولم»، «مطر ودموع»، «الشجرة التي سقطت أوراقها»)، ديا جوان («عبَرات متمردة»، «موجة من بحر أحزاني»)، طه خليل («قبل فوات الأحزان»، وهذا المقتطف منه على كرتونة: “نوّافو، صدرك للنياشين والأوسمة وأنت المهزوم…”)، «العقد الجوهري» للملا الجزيري بتقديم الشيخ عفيف الحسيني، «مم وزين: قصة حب نبت في الأرض وأينع في السماء» بتعريب محمد سعيد رمضان البوطي…

أدخل وحدي مكتبة ميسلون التي أهداها صديقي مقداد معظم المكتبة المسرحية لشقيقه المهاجر طراد، خصوصاً سلسلة المسرح العالمي الكويتية، باستثناء مسرحيات قليلة مثل «افعلْ شيئاً يا متْ» لعزيز نيسن (لوقت طويل كنت أقرأ “يا” حرفَ عطف ليصير النصف الثاني “أو مُتْ”)، ومسرحية «الشهية» التي أخرجها طراد تلميذ فواز الساجر، ولسنواتٍ نرى من شبابيك الباصات إعلانها المكتوب على أحد الجدران المحيطة بدوّار مدينة الشباب. أشتري ببضع ليرات ديوان «سبعون جمرة» لفؤاد كحل، وما شدّني هو اسم غادة السمان التي كتبتْ كلمة الغلاف. أتجه إلى مكتبة الحرية. عند الناصية أجد محل خياطة طينياً مفتوحاً، مقابل دكان جورينا للمفرقعات. الشيخ الذي يخيط العباءات الثقيلة والسترات المقصبة المزركشة قد نقل ورشته إلى البوكمال. طاولات المحل الطويلة مغطاة بمشمع ثخين، يشبه ما يغطّي به الناس أسطحة بيوتهم لسدّ الشقوق ويثبّتونه بأكياس التراب، ويسدّدون الأحجار على القطط المتشاجرة، المتهّمة بتمزيق النايلون بمخالبها. المساء ماطر. المحل مضاء بمصباح برتقالي يتدلى شريطه من إحدى عوارض السقف، مضيئاً الكتب المستعملة المصفوفة تحت المشمّع وقطرات الماء ترتطم به فيتناثر الرذاذ، محمّلاً بالملح الذي رشّوا به التراب ليقتل جذور الحشائش الضالّة. الوكف مستمر. لا نفع للمدحلة الحجرية، الرابضة على زاوية السطح كبكرة ضخمة من الخيطان البيضاء. قطرات الماء كالإشاعات تتسرّب من شقوق خفيّة وتتنقّط فوق الرؤوس وتستفزّ.

على طاولات مشغل الخياطة، تُباع مكتبات شعراء عامودا المهاجرين إلى السويد وألمانيا. وراءها، على كرسي واطئ، يلوح رأس رجل طويل اللحية داكنها، مقلّ في الكلام. هذا هو عبد المقصد الحسيني، وكيل الغائبين. يلقبه أصحابه “محشو” تحبباً. ليس “المقصد” اسماً من أسماء الله الحسنى. “عبد المقصد” اسم ابتكره موظف النفوس، بتصحيفٍ في دفتر العائلة، بدلاً من “عبد المقسط”. يختار لي «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع»، طبعة فنية فستقية الغلاف مع رسوم مائية لبول غيراغوسيان، وعلى الصفحة الأولى إهداء من مدرّسي اللغةَ العربية الشاعر محمد نور الحسيني إلى حبيبته التي تزوّجها. يستلّ محشوْ ترجماتِ الأعمال الشعرية لإيف بونفوا، طبعة وزارة الثقافة السورية. “هل قرأت أدونيس؟ هل تعرفه؟” يسألني. “نعم. شاعر يوناني كتب «حديث مع كردي»”. تشرق ابتسامته وسط لحيته: “هذا أدونيس آخر، يوناني كنيته بودوريس. متعاطف مع اللاجئين الأكراد في أوروبا. الأكراد بسطاء، تطير عقولهم حين يتعاطف الأجانب مع قضيتهم. كان قصدي الشاعر السوري”. يتناول ديواناً أحمر الغلاف، طبعة دار العودة، يقلب صفحاته، وبغتة يشير بسبابته إلى “زهرة الكيمياء” لعلي أحمد سعيد إسبر: “لبستْ خفّها، سبقتنا التلال”.

طبق طائر في صيف بعيد

صيف العام نفسه، في محل الخياطة نفسه، يظهر عبد اللطيف الحسيني. شاب نحيل يدرُس الأدب العربي، سيدرّسني اللغة العربية في المدرسة الإعدادية. يقود دراجته الهوائية، مسرعاً حين تقفر الشوارع في عزّ الظهر، مرتدياً البيجامة منتعلاً خفاً صينياً من دون جوارب. يطرق نافذتنا طرقات خفيفة. يناولني من بين درفتيها كاسيتاً يقرأ فيه سعدي يوسف “كيف كتب الأخضر بن يوسف قصيدته الأخيرة”، وقبل انصرافه على عجل، يشدّد على قوله: “لا تكترثْ بما يُشاع عن رداءة الإلقاء. القصيدة شفافة”. جالساً في النافذة، منتظراً الطبقَ الطائر الذي شاع نبأ ظهوره في سماء البلدة، أدير مسجلة فيليبس الصغيرة وأستمع إلى الشاعر الشيوعي الأخير: “طيرٌ غريبٌ فوق نافذتي/ أناديه فيدنو/ ويدور في حِجْري فألمسُهُ/ فيغدو في يدي حَجراً/ وتسقطُ جمرةٌ مني/ فينتفضُ الجناحُ”.

سرداب دوستويفسكي، قبو كافكا

سيعرّفني عبد اللطيف إلى أبيه، “عمو الشيخ” عفيف. لا أطيق لفظ “عمو” في المناداة فأتلعثم في مخاطبته. أزور منزله، المجاور للجامع الكبير. إنه منقطع عن الجوامع منذ وقت بعيد. لا يضع العمامة. لا يصادفه أحد في صلاة جمعة أو مجلس عزاء أو مولد، وتراه أحياناً في الصباح الباكر ذاهباً ليجلب خبزاً ساخناً من فرن كاملو، ربما من أجل حفيده سيبان الآتي من ثلوج سكندنافيا، فلا تصدّق عيناه الضياء القويّ فيتعرّى ويدور في باحة البيت تحت شمس أجداده.

معتمٌ مجلس الشيخ المفتوح على الشارع، بابه أخضر، نافذته خضراء، الدكك واطئة مغطاة بفرش مقلّمة رقيقة. يُشعل عبد اللطيف الضوء، ويتناول مجلداً من «الفتوحات المكية» ليُريني كيف وضع والده بقلمه الباركر خطاً أزرق تحت «كتاب شريف»: “هكذا وصف ابن عربي كتاب النفري «المواقف والمخاطبات»”، ثم يصعد الدرجات الثلاث قافزاً ويدفع الباب الحديد المخلخل، المفتوح على الدوام، ويجتاز ممراً قصيراً معتماً. أتبعه إلى المطبخ فأشمّ حبقاً وأرى الشيخ هادئاً مقرفصاً. تراه يتعشّى خبزاً ولبناً وشاياً أم هذا عشاء القطة التي تتمسّح بجلبابه وتموء؟ الفناء ضيق. الحجرات صغيرة كلّها كأنها صومعةٌ تعدّدت. ألمح في نافذة غرفة الجلوس الوجه الموشوم للخالة زوجته، وكيس أدويتها يفوح بالرائحة اللاذعة لمراهم الروماتيزم. إنها تتفرج على التلفزيون. مسلسل بالأبيض والأسود ينعكس على زجاج نظارتها. أميّز بين أصوات الممثلين نبرة محمد توفيق البجيرمي لاعباً دور “الجاحظ” في مسلسل «البخلاء». تراها تفهم هذه الحوارات المتلفزة بالفصحى؟ يتناول الشيخ صحيفة البعث، ينتقي عبارات عشوائية من الصفحة الأولى ليطرح عليّ بضعة أسئلة في إعراب المفردات والجمل. أجيبه فيسألني عمّ أفعل في بداية الصيف. طموح المراهقين ركوب البحر الطويل. “أحاول أن أتعلم أوزان الشعر”، أقول مطرقاً خجلاً، وبإصبعي أرسم في الهواء سطور التقطيع، متواليات الحركة والسكون. يفهمني أن الموسيقى تسبق الصور. متى ما استطعت، عليّ الالتفات إلى أذنيّ وقلبي أولاً. عليّ نسيان أصابعي وعيني. تلك بداية دخول الشيخ إلى ذاكرتي التي لا يبارحها طيفه، الودود، اللبق، الحيّي.

لغرفته الصغيرة مكان واسع في روحي، يتجاوز باتساعه الواقعَ والحقيقة. المكان محبس والوقت بحر. هل تطابقت صورتا القارئ والسجين في نفسي لفرط ما سمعت عن قصص السجناء اليساريين، وما طالعوه وتعلموه وترجموه في زنازين الأسد وعبد الناصر؟ لم تفتنني يوماً العوالم المترفة للكتّاب، لا تستهويني مقاهيهم ومكتباتهم الضخمة الخانقة تبثّ في قلبي نفوراً من التباهي ويأساً من شحّ الوقت وخوفاً من انتهائه المباغت. رغم زيارات مديدة كثيرة إلى قاعات لابروست وبودليان والمكتبة البريطانية ومكتبات فرانسوا ميتران وبومبيدو والأرسنال وسواها، ظللتُ مسحوراً بملاذ الناسك الشيخ، ولطالما تخيلت الحياة تجري هادئة هناك في غرفة عارية وضيقة كالقبر، فسيحة كالكون. أدعوها شساعة المحدود الذي يبقى نضراً. كان بصحبتي حين زرتُ البيوت المتواضعة التي آوت مالارميه وغونار إيكلوف وبازوليني… الأرواح تتلاقى تحت الأرض، عبر الزمن، يتعدّد النسغ، تتشابك الجذور. ولكن بم يستغاث حين يضيّق كلّ شيء الخناق على الصدر؟ ظلّ الملا الجزيري سجيناً لا يعرف سجّانه، حتى أرسل إليه الربيع مفتاحاً: رائحة التفاح.

المعارضة

نهار اليوم التالي، أذهب إلى حجرة الشيخ. على منضدته الخفيضة «نهج البلاغة». أسمع في الصباح ألفية ابن مالك: “هاك حروف الجرّ وهي من إلى/ حتّى خلا حاشا عدا في عن على”، تُقال واليد تتأرجح في الهواء كزورق يتهادى على بحر الرجز، حمار الشعراء. رجال كبار بالسنّ على الدكك، وأنا بينهم ولد في أول مراهقته. محنة الولد حروف الجرّ، فضيحته وحيرته. أتلقى توبيخاً لطيفاً من أحد الجلساء: “هذا ركيك. لا تضع “حتى” في نهاية الجملة وتتبعها بنقطة. لا تُضف الهاء والألف إلى ظرف الزمان”. يمتحنونني بقراءة خطبة لعلي بن أبي طالب تخلو حروفها من الألف. أحد العجائز صامت، لأن شاي الصباح أحرق مريئه كأنه سيخ التنور الحامي في هبوط صاعق من الحلق إلى المعدة. عجوز آخر يستعيد صحفياً متهوّراً، شاباً جاهلاً، جادلهم حول وجود الله. لا تتغير ابتسامة الشيخ وسط القهقهات، الهدوء نفسه حين يظهر حليمو، “تلّ اللحم” صاحب الفكاهات الثقيلة.

ثمة خزانة خشبية صغيرة تحوي كتباً معدودة في علوم اللغة والأدب والدين. لا أعلم كيف توصّل إلى تقليص عددها. لا أنقاد لفضولي ولا أستطلع محتوياتها. ستبقى هذه القلّة تصوّري الحميم عن المكتبة الشخصية. بين «شرح المعلقات السبع» للزوزني و «قصائد ابن الفارض»، أستلّ كتيباً اهترأ غلافه الخمري، منشورات مطبعة الخابور في القامشلي. إنه قصيدة “البردة” للبوصيري، عارضها أحمد شوقي في «نهج البردة» التي “صبّ رياض السنباطي في تلحينها قوّته كلها”، وغنتها أم كلثوم. المطلع “ريـمٌ عـلى القـاعِ بيـن البـانِ والعلَمِ/ أَحَـلّ سـفْكَ دمـي فـي الأَشهر الحُرُمِ” معارضة للمطلع الأقدم: “أمِنْ تذكُّر جيران بذي سلمٍ/ مزجتُ دمعاً جرى من مقلة بدمِ”. كل شعر جديد يُكتب يعارض الشعر الذي سبقه، يبني عليه، يستولد منه، ينفيه.

يهديني الشيخ قرآناً، ويقول: “هذا هو رفيق طه حسين في أسفاره”. لا أعرف الصلاة ولا الوضوء، ولم أتعلمهما قطّ. ليس في بيتنا كتب مقدسة من أي نوع. غالباً ما يضيق صدري بشعائر المتصوفين وحفلات المولويين وحكايات المريدين والكرامات. أريد أن أحلم وأفكّر. القرآن المهدى صغير مثل محفظة سوداء سحابها ذهبي. الكلمات مشكّلة وإطاراتها مزركشة بالألوان. سأقرأ سورة “البقرة” كاملة دون تفسير، وأكتب على هوامش صفحاتها أفكاراً متطايرة بقلم حبر. مستلقياً أقرأ كتاب الله، هذا القانون الشعري للعقوبات، متوجّساً من انفصال الشبكية، وأرسم تخطيطات للمشاهد التي تتجسّد أمامي: بروق في وديان مقفرة، حقول عدس بعد الحصاد أرضها رخوة التراب مثالية ليلعب الحفاة كرة القدم لأن جذور البقوليات غنية بالآزوت… ثم أضع تلك الخربشات إلى جوار ما نقلته عن رسوم جبران للشعراء العرب القدامى. لا أستطيع أن أتخيّل حوارات المرأة التي وردت حكايتها في «العقد الفريد» لابن عبد ربّه الأندلسي. “كلامها من القرآن” دائماً، في أحاديثها مع الآخرين، تجيب بآيةٍ أو تسكت. (يُقال بالكردية المحكية “كلام فلان من القرآن” كناية عن سداد القول وصواب الرأي).

خفيف وطء اللسان

إذا كان الشتاء ربيع المؤمن فالليل جنة القارئ. في وقت متأخر، حين تجوب القطط الباحات، قافزة من جدار إلى جدار، أو متربّصة بالجرادات تحت مصابيح الشوارع، يعود عبد اللطيف إلى البيت ويرى أباه من شقّ الباب مستيقظاً على سريره الضيق يقرأ «رياض الصالحين»، فيتجمّد الزمن. كيف يستطاع العيش في قسوة هذا المكان دون القراءة والصلاة؟ نوم الشيخ خفيف، روحه خفيفة، ابتسامته خفيفة، أكله خفيف، لحيته خفيفة. عند قيام الليل يستكمل قراءة ما بين يديه، رغم المياه البيضاء التي تغشى حدقتيه. قد لحم مكبّرتين بلاصق طبي، يتحرّى بهما الكتب القديمة كالمنقب عن بصمات الجنّ والملائكة. المكبّرتان مضمّدتان كذراع نظارته. يسترجع الابن مثالاً معروفاً عن قلب المعاني عند تغيير التشكيل: “إنما يخشى الله من عباده العلماء”، ويردف: “أبي يعشق ابن عربي. فمن كان وطنه العدم في القِدم كانت غربته الوجود”.

“الفأر عبد الرحمن إذا غاب القطّ عن البيت”

في وسع أي مثال أن يتحوّل إلى سباق في التقفية والسجع. قياساً إلى تأويل “تقصيرُك الثوبَ أبقى وأنقى وأتقى”، اشتققنا السؤال: الكلب أذكى وأوفى وأجدى، فلمَ مال الرسول إلى القطّ الذي قد يترفّع ويتدلّل ولا يعاشر أحداً حتى القطط نفسها؟ يجيب عبد اللطيف: “القطط الأرستقراط… أرواحها حرّة، نرجسية كالشعراء، تافهة الغموض”. كلا، تأملها يريح النفس ويردّ شيئاً من وهم الثقة إلى المهزوزين. كان الفراعنة محقين في عبادتها. تتشمّس في الزوايا جالسة كأبو الهول، تخفي أمزجتها المتقلبة وراء قناع الحكمة وتزمّ عيونها لتحدّق بك، تلعق براثنها على العتبات وتغسل وجوهها باللعاب استعداداً لقدوم ضيف مجهول.

مَن روى لنا تلك القصة الوجيزة عن نحاة البصرة أو الكوفة؟ من قرأها لنا، في أي كتاب؟ نسيتُ التفاصيل ولم أنسَ المصير. نحويٌ “لوذعي” رأى قطاً يحمل الطعام بفمه لقطة عمياء، فتعجّب من رحمة هذا الحيوان، مضرب المثل في الأنانية والغرور. الواقعة الصغيرة دفعت النحوي إلى اعتزال الدنيا والعيش على سطح جامع ليس له سور. ذات ليلة، قام يتهجّد فهوى وانتهى، من مستقره الأخير إلى مثواه الأخير. لن تنعم الأقدار علينا بمثل هذه التجليات الصغرى لتخطف أرواحنا التي حجّرتها السخرية والتعاسات.

صحيحٌ أن القط لا يضحّي بنفسه من أجل أحد، ولا يدافع إلا عن نفسه، وقد يتجاهل صاحبه في عرض الشارع ولا يردّ على النداء، وقد تخشاه الحوامل، لكن طاعته غالباً مشوبة بالاستخفاف، والملل يحرّضه على الهروب في أي وقت فيختفي فجأة. نخالف الشيخ الذي قال لنجيب محفوظ في سيرته إن “علامة الكفر الملل”. الملل يطيل لحظات الشيخ عفيف، ويملؤها بالرحمة والصمت. قططه نحيلة كأنها شريدة عبرت حلق الأفعى ونجت، ترى من الألوان ما لا نرى. أرى “الهريرات” في فراشه، تقتلع براثنها من لحافه، وتلعب بكمّ سترته الخضراء المعلقة إلى مسمار مدقوق في جدار البلوك. ترتسم تلك الخضرة أمامي حين أسترجع بيت ابن عربي: “يا قمر الأسرار يا مُلبِسي/غِلالةً من أخضر السندسِ”. أسمع مواء قططه حين أهاتفه من دمشق، وأسترجع الغثيان الذي ينتابني حين أطيل ملاعبتها.

قطته هارون رشيقة القفزات، تثب إلى الخزانة الصغيرة ذات الأدراج الثلاثة، وتستلقي تحت ساعة الحائط، حيث سريرُها المصحف أو تفسير الجلالين أو أحد مجلدات «الفتوحات المكية». تغفو وهريرها كالموج. القارئ الحقيقي مكتبة تتنفّس، إذا صحّ المثال الإغريقي. أفكر بالمعنى الحرفي لكلمة “قط” في اليونانية القديمة: “موجة في بحر”. كلمة أخرى تعود وتوقظ كلمات أخرى. ماذا كنتُ أفعل طوال هذه السنين سوى اللهاث وراء الصور والكلمات؟

تابوته كلمة

بعد صلاة العشاء، يدخّن الشيخ عفيف سجائره الثلاث، “كِنت” قصير، لدخانها طعم التين. يأكل من بسكويت غراوي. يحمل إبريق الوضوء ويبقيه إلى جواره ليملأ بالماء خندقاً دائرياً يحيط بسجادته صلاته المبسوطة في الباحة الصغيرة كراحة اليد. هكذا يأمن بطش العقارب طوال الليل حين يعيد قراءة ما يحبّ، مستنيراً بمصباح الرصيف، ومجدّداً ماء الدائرة. يقرأ وينصت ولا يؤلف شيئاً ولا يكاد يكتب، في خلوة مفتوحة على أصوات الشارع.

ظهور العقارب علامة الصيف الأكيدة. هذه المخلوقات السريعة تقضّ بلدغاتها العشوائية الخاطفة ليالينا وصباحاتنا. لا فرق بين كواحلنا والطناجر، فإبرتها تدقّ كمثقب الألماس كل ما يصادفها. مسرعة في الاختفاء، تتسلل إلى المنامات والخزائن عبر أصغر الشقوق والثغرات. هناك سكاكر نعناع للوقاية تُليت فوقها آيات من سورة “يس” أو آية الكرسي، فالملدوغ يخاف أن يموت إذا نام. يصغّر الشيخ عفيف خطّه الجميل لتدوين آيات ناجعة ضد لدغات العقارب، معظمها من سورة الكهف. يخطّها بيده على قصاصات ستخاط وتختفي داخل الرقى.

مقابل عيادة هرانت قرنفليان، في واجهة عيادة الطبيب البيطري لقمان، هناك عقرب محنّط في قارورة مخللات، عمّر مائة سنة على الأقل حتى نبت الوبر وثخن على ظهره. خمّر الزمان السمّ في ذنبه. لدغة منه تقتل ثوراً. كنا رأينا شبيهه في آب، حين هوت ضربة رفش طائشة على ما تبقى من جدار طيني متهدم في كراج قريب من الجامع الكبير. بانت عقرب أمّ، في غير ساعتها تحت شمس أول الصباح، ضاربة إلى البنفسجي متفتّقة الظهر كحبة تين ناضجة في شجرة المكان المهجور، زاحفة ببطء شديد تحت عنقود من العقارب الوليدة الشفيفة. ذاهلين، شهدنا برهان ما سمعناه مراراً: الأولاد يأكلون أمّهم بعدما انشقّ ظهرها عن رحمها إثر الولادة. رفع الخوف الرفش في قبضة كبيرنا وهوى على الأم المحتضرة، فتفرّق صغارها ونجا معظمهم وكبروا في منازل الحيّ. كشفت الصباحات بعضهم، عقرباً نائماً في علبة ثقاب “الفرس” أو داخل حذاء طفل، أو طي المناشف التي لا بد من نفضها عادة قبل وضعها على الأكتاف. بعد أيام، حين فتح الشيخ عفيف مصحفه الكبير، وجد عقرباً آخر صغيراً عسليّ اللون، ممدّداً على عنوان سورة “الكهف” مثل زهرة يابسة تابوتها كلمة. بلغنا الخبر وتذاكى أحدهم بهذا التجديف: “معجزة! وتاسعهم عقربهم! هل كان داخلاً إلى الكهف أم خارجاً منه؟”

رسالة أدونيس في غرفة الصيف الزرقاء

وقت واسع خفيف. لغروب الصيف جمال صباحه الباكر. يجلس عبد الرحمن على عتبة البيت، أعلى الدرج ذي الدرجات الثلاث، ويقرأ للعابرين في الشارع قصيدة آدم حاتم “ذئاب تقود نيزكاً” من صحيفة تشرين.

يعلّق عبد الرحمن صوراً وقصاصات إلى جدران غرفته الشمالية، ذات الباب الخشبي الأزرق الخفيف والجدران الزرقاء، وبضعة رفوف عليها “ركاميات الصديق توما” لإلياس لحّود. هناك صورة للشاعر الحدّاد صباح زكي كمكم جالساً على عربة يجرّها حمار، البطاقة الجامعية للشاعر محمد رفّي وحوار معه في مجلة “قلق” التي تصدر مرة كلّ ست سنين، ينضّدها عبد الرحمن على الآلة الكاتبة الألمانية ذات الحقيبة البنية، ويرأس تحريرها الشاعر إبراهيم حسو الذي ينشر قصائده في مجلة “الكرمل”. المحاوران يسألان الشاعر رفي: “أبا الرفّ، كم فتاة تستطيع أن تختطف في الجامعة تحت معطفك الشتوي الطويل؟” على الجدار المقابل، رسالة من أدونيس إلى عبد الرحمن أعتقد أن ختامها “أوروبا تضيق. العالم يضيق. وحدها الصداقة المكان الواسع”. الرسالة آتية من شتاء باريس، والشاعر الكبير يطلب من الشاعر الشابّ عشر قصائد، ويوصيه بالإقلال من الصفات “كي لا يبقى من الشعر إلا اللهب”. يتساءل صحفيّ سمع بهذه المراسلة، فكتب هذا الخطاب: “يضيق ويتّسع. اذهبْ واقرأ «أدونيس منتحلاً»! ألا ترى ماذا فعل بالنفري؟! ابتلع كل شيء في التراث، ولم يوفّر أحداً. يا عبد الرحمن، كيف ترضى أن تكون شاعراً تحت الطلب؟ ولماذا عشر قصائد بالتحديد من أجل مجلة “مواقف”؟ أنت في موقف لا تُحصَد عليه!”، وسرعان ما تشعل “صاد الحسد” هذه ضحكاتِنا النائمة. عبد الرحمن يطفئ مدفأة “شمس” الفلاحية الصغيرة المتأججة ويفتح الباب الأزرق، فيخمد توهجُ وجوهنا التي ضرّجها الضحك. “انظر بأية سرعة يصعد الزئبق ساقَ ميزان الحرارة! سينفجر! إذا سعّرنا النارَ أكثر، فسوف نوقظ العقارب من سباتها”.

غرفة الشتاء البيضاء

باب سكّري واطئ. شعار الدخول مكتوب على العتبة بخط يد جميل، بيت أبو تمام: “وطول مقام المرء في الحيّ مخلِقٌ لديباجتيه فاغتربْ تتجدّد”. المساحة بيضاء في الداخل. يبرز تمثال مثبّتٌ داخل الجدار الأيسر، تجتمع في وجهه ملامح مكسيم غوركي وستالين، نحته سعيد ريزاني. كان محمد عفيف، “حمدو”، يقطن هذه الغرفة الصغيرة نفسها. قال مرّة إن الإلهام يأتي عبر الإهمال والوسخ، فأتاه والده بسلة القمامة وأفرغها على لحافه ليتمرّغ على هواه في الشعر. على السرير نفسه، حقيبة مفتوحة ملأها “حمدو” شعراً منثوراً وأرسلها من منفاه بالسويد إلى أخويه. في ثنايا الكتب صور عديدة التقطت له مع النبيذ والغليون والقطط، أو مع أدونيس (وهذا بالطبع قبل وصول سليم بركات “البرّي طاهي الخُصى”). حوَتِ الحقيبة دواوين لا أعرف شعراءها: «أظلاف بيضاء» و«الصمت يأتي للاعتراف» لزاهر الغافري، «عزلة الملكات» لقاسم حداد، «غرف طائشة» لوليد خازندار، «قصائد المنزل» لجوزف عيساوي الذي كتب عن “ثياب حفر العرق عليها أجسامنا”. يقارن عبد اللطيف هذه الصورة بواقع غرفته وبنطلونه الجينز الملقى على السرير، فيزداد إيماناً بما يرتدي ويتبنّى من أفكار. للدواوين المطبوعة لدى “دار الجديد” مكانة أثيرة في قلبه، يلملمها ويعيرنا إياها على مرّ السنين.

الصاروخ

أعار عبد اللطيف كتباً وروايات متفرقة، من بينها «فساد الأمكنة» و«الرأس والجدار» و«قصائد مشرفة على السهل» و«البئر الأولى» و«الأدب والغرابة» و«الاسم العربي الجريح» و«المهارش»، وخصّص بعضها لجاره خلف أوسي شارو، فرآه صباح اليوم التالي قد بسطها للبيع بأسعار رمزية في سوق العرّاصة، مقابل الزاوية التي تصطف فيها دراجات نارية للأجرة.

لم ييأس عبد اللطيف من تنوير جاره، فأعاره دواوينَ وكتباً أخرى. الحجة مفحمة: “القراءة أهمّ من الاقتناء. فلنفترض أنك اشتريت كتاباً جديداً. قل لي من سيبيعك وقت قراءته؟” هذه المرة، فكّر خلف بإضرام النار في دواوين شعراء عامودا، المطبوعة على نفقتهم غالباً، وأغلفة بعضها تحمل كلماتٍ كالها إبراهيم الجرادي في مديحهم. لبلدتهم صيت في الفقه والفصاحة وحرائق المكتبات ودور السينما والجنون والصواريخ الفاشلة والشتائم وتحطيم التماثيل. كان المرجّح أن تنطلق الشرارة الأولى من اقتباس أدونيس الذي يتصدّر ديوان «أفراح حزينة» للشاعر لقمان محمود: “النار لا تحرق موضعاً مسّه الدمع لذلك أبكي”، مثل الشرارة التي انطلقت من بيت شعر في المهابهاراتا فأحرقت الكون، ولم يبق من الوجود كله سوى الرماد يستلقي فوقه الإله فيشنو حالماً بعالمنا هذا وعند استيقاظه سيتلاشى كل شيء.

كانت هناك احتمالات أخرى لبداية الحريق، مثل إحدى القصائد العمودية للسياسي الكردي عبد الرحمن آلوجي في ديوانه «مدمن النار»، وعلى غلافه المحزّز وجه امرأة شعرها الطويل من لهب. الشعر العمودي بجزالته مادة أغنى للوقود ونيرانه أشدّ توهجاً. كان الأمل أنّ الحريق كنار الفرزدق، سيستدرج فراشة الشعراء والذئبَ الأشهب الأسير، جار مدرسة المعرّي، وقد طعن في السنّ وبات نباتياً، وزوّاره الفضوليون، الأطفال غالباً، يطعمونه لبّ العجّور والقثّاء. بالفعل، كوّم خلف الكتبَ المُعارة عند ناصية الجامع الكبير. مقتدياً بالروس الذين أشعلوا أرياش عصافيرهم وأطلقوها في سماء موسكو لإنقاذ مدينتهم عبر إحراق منازلهم أثناء حصار نابليون، باعد خلف أغلفةَ الكتب كأنها أجنحة حماماته القلّابة كالدواليب حين تطير، وبقداحته الإسبانية أضرم ناراً في قلوب الأوراق، منتظراً أن تُقلِع المنارة المطوّقة بأجنحة الكتب المشتعلة كالصاروخ تسدّده الأرض إلى كبد السماء، محمّلاً بأسماء الشعراء إلى النجوم.

استراحة القرصان

ذات صباح مشرق في نيسان، التقيتُ سين في مقهى كوّي، مشتاقاً لسماع ضحكته التي يرتجّ معها جسده كله. كان قد اعتكف بعدما أهداه شقيقه المغترب في السعودية كمبيوتراً محمولاً، ليتحوّل بين ليلة وضحاها إلى واحد من الجنود المجهولين الذين نذروا الأيام والليالي في سبيل رفع الكتب المقرصنة وتحميلها. كانت سرعة الإنترنت آنذاك، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، قد استوجبت تفرّغاً كاملاً للمهمة وانقطاعاً عن دراسته في كلية الحقوق. استحوذ عليه وسواس وحيد حتى أمسى نسّاخاً يقتدي بالرهبان الورّاقين في الأديرة، عظامه توجعه، عيناه جافّتان محمرّتان مرهَقتان، زفيره ثقيل، وجهه شاحب كأن نور الشاشة قد امتصّ دمه وملأ عينيه نظراتٍ ساهمة بلهاء. كما انتكست عادته القديمة في الطقطقة المباغتة لعظام رقبته أثناء الحديث، وكنا في مراهقتنا نقرنها بإطالة التلصص على الأفلام الإباحية. كان سين صبوراً، يتصل بالإنترنت عبر الهاتف الأرضي، ويقضي سهرته بتنزيل الكتب الإلكترونية، لا سيما من مكتبة المصطفى ومنتدى الإسكندرية، منعشاً كمبيوتره الهدية بالضغط المتكرر على الزر اليمين للفأرة ثم refresh. كانت حصيلة صبره وتفانيه عدداً كبيراً من الكتب السياسية والتاريخية والدينية، من مؤلفات نور الدين ظاظا وعبد الرحمن قاسملو ومذكرات حميد حاج درويش وأغاثا كريستي إلى مجلدات المسعودي والبلاذري والأصفهاني وبديع الزمان النورسي. احتار سين في تصنيف الكتب قبل تقديمها بطريقة مقنعة إلى جمهور الطلبة الكًرد في جامعة حلب، حتى استقرّ على الجغرافيا فصنفها في أربعة أقسام وفق أجزاء كردستان. في البداية، أطلق على مكتبته الافتراضية اسم “زانابون” (المعرفة)، ثم غيّره إلى “جار جره” (الفوانيس الأربعة)، واختار لكل فانوس لوناً من ألوان العلم الكردي: الأصفر كشمسٍ من الشوك لتركيا، الأحمر كزهرة شلّير في جبال قنديل للعراق، الأبيض كأردية الزرادشتيين لإيران، الأخضر كرفارف الأولياء لسوريا. كان سين قد توقّف عن القراءة، بعدما احتشد رأسه بالأسماء والعناوين حتى فاضت من عينيه. غير أنّه استمرّ في توسيع مكتبته حتى أطبق اليأس، وما عاد يقول لنا: “روح قلبي الأعمال الكاملة، وكلها على هذه الفلاشة”. أمام عجزه عن إيقاف هذه العادة المحبطة، بمزيج من الاشمئزاز والرضا عن النفس، بات يفكّر جدياً بحذف ململماته كلّها ليبدأ كالتائب حياته الجديدة في ظلال كتب قليلة لا تنضب، كتب حقيقية وقليلة. هيهات، شتّان ما بين التوبة النصوح وقسَم العنزة.

ملاحظتان:

– “جار جره” التي قد يترجم اسمها إلى “الفوانيس الأربعة” هي الساحة التي شنق فيها شاه إيران القاضيَ محمد رئيس جمهورية مهاباد، أول دولة كردية في التاريخ الحديث.

– المقاطع المنشورة هنا مجتزأة من نص طويل يستحضر الشيخ عفيف الحسيني وأولاده عبد اللطيف وعبد الرحمن ومحمد، إلى جانب عبد المقصد الحسيني وآخرين، كما استرجعتهم ذاكرتي في البلدة الكردية عامودا شمال شرق سوريا، مطلع تسعينيات القرن الماضي.