بورنوغرافيا غومبروفيتش

سنة 1954. قرأ ألبر كامو رواية “فيرديدوركه” فسحرته. كتب رسالة إلى مؤلفها فيتولد غومبروفيتش المنفي في الأرجنتين، وساعده على نشر الترجمة الفرنسية. تسرد الرواية سيرة رجل اسمه جوجيو يعود إلى صباه، ليحيا من جديد جحيم المراهقة.

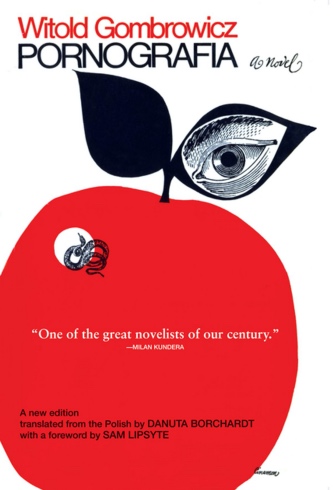

لم يغفل غومبروفيتش في أي من كتبه عذابات العاجزين عن النضوج، المحكومين بدوام الرعونة والتهور والندم والحسد، المنساقين وراء الفظاظة وسحر قوتها. يتأمل الشباب وما يحمله من جمال وحيوية، ثم ينقض الافتتان بالقول إن الجمال سلاح المرأة والطفل والمراهق، وما الشباب إلا مثال الجهل والافتقار إلى التجربة. لا مفرّ أمام الشبّان من الرضوخ للراشدين. الكبار الأقوياء أوغاد يستلذّون بأن يروهم متعثرين ضائعين، وقد ينتقمون بوساطتهم من نكبات الماضي. ألا تبقى الحروب كلها حروبَ مراهقين يتقاتلون ويتباهون؟ من سيأبه بالجمال الذي يعمل الفنانون تحت خدمته؟ الجمال ضعيف. السيادة للجريمة. لنتذكر روايته “بورنوغرافيا” حيث رجال يؤلّبون مراهقاً لارتكاب جريمة قتل.

هاجم غومبروفيتش الرواية الفرنسية الجديدة ولم يوفّر الوجوديين ولا النقاد والفلاسفة الجدد (بارت، فوكو…). سدّد نيرانه على النخبة الباريسية، خصوصاً رواد مقاهي سان جرمان والحي اللاتيني. كانت روايات سارتر وكامو وبوتور تضحكه في البداية، ثم فتك به الضجر وما عاد يقرؤها. تساءل: “الملل. هل يكمن السر هنا؟ هذه أعمال مملّة إلى حد تتعذر فيه قراءتها، وبالتالي لا نستطيع انتقادها”.

مراهقون

للمراهقة أساطيرها في الأدب الفرنسي. أدباء مسكونون بالجرائم وتأمل معانيها وشجبها أو ارتكابها، من مشانق فرانسوا فيون ومسدسات رامبو إلى زنزانة الماركيز دو ساد وشناعات باتاي، وليس انتهاء بأمثولات كامو بعد انشقاقه عن الشيوعية و”تنصّله” من تُهم العبث والوجودية والماركسية. ليس هذا ذماً. لم أكن وحدي بين أصدقاء مراهقتي من ظنّ للوهلة الأولى أنّ كامو اسم تحبّب كردي. كان اللفظ الخاطئ لحرف العلّة الأخير قد جعلنا نفكر بأنه تصغير لاسم “كاميران”. خطأ آخر في التأويل ساهم في رواج نيتشه بيننا، وكنا نزعم ساخرين أن هذا هو زرادشت نبيّ قومنا. نيتشه وكامو، إلى جانب دوستويفسكي، سادوا مراهقتنا، في بدايات الوساوس والتمرد والعزلات المجنونة. لا أستطيع حتى الآن نزع هذا التداعي من ذاكرتي، ولا أزال أقرؤهم بتلك العين. كنا نحسبهم أنبياء شبّاناً يحتقرون مبدأ الزعامة، قادرين على تفسير كل شيء وتحطيم القيم الراسخة وبلبلة الأخلاق، وأعمالهم طافحة بالأفكار اللامعة، وظننّا هذا غاية العمق ومنتهى الفلسفة. كنا نحسب تيار الوجودية مستلهماً من الأسئلة الوجودية للمراهقين وأزماتهم- الله، الإلحاد، الحرية، الحب الحرّ… كنا نردد النكتة التي رواها نيتشه عن ستاندال وتمنى لو كان مؤلفها: “العذر الوحيد لله هو أنه غير موجود”، ونتفاخر بكبرياء كامو: “وُلدتُ فقيراً تحت سماء سعيدة”. كان هذا يروق لطيشنا وميلنا إلى الصدام والاستفزاز وتقمص أدوار ليست لنا، ونحن نخفي تبجحنا باصطياد التناقضات والتباهي بها كأنها بطولاتنا وحدنا.

المسيح لم يزُرِ الجزائر

سنة 1936. أعدّ الطالب الشيوعي ألبر كامو رسالة تخرجه في قسم الفلسفة في جامعة الجزائر. عنوانها “الميتافيزيقا المسيحية والأفلاطونية المحدَثة”. ثبْتُ مراجعها يخلو من أي عمل ألماني. منذ مطلع شبابه، بعد شفائه من السلّ، كان قد تبحر في دراسة المسيحية وتاريخها وفلسفتها، وعاد إلى بداياتها في مصر وسوريا ليبيّن الجذور الهيلينية لديانة يسوع. استوقفته سيرة أوريجين الإسكندري الذي أخصى نفسه لكيلا تلهيه الشهوات عن عبادة الله. إحدى أشهر عظات أوريجين تدور حول تضحية إبراهيم بابنه إسحق (إسماعيل في الرواية القرآنية). هذه العظة مثال في فنون الجدل والخطابة يسبق بوقت طويل سورين كيركغارد، المهووس بحادثة ذلك القربان المليئة بالمفارقات. بالطبع، كيركغارد أحد الآباء الكثيرين للوجودية التي تمادى روّادها الحديثون في قتل الآباء إذا اعترضوا طريق تمردها، وأوّلهم الربّ نفسه.

نحمل كوابيسنا معنا ونحياها ما دمنا ننتقدها. من يسعى إلى العدالة محكوم بالتفكير الدائم في الجرائم. من يرفض ديناً أو جريمة، أو أي فكرة حيّة، سيبقى محكوماً مدى الحياة بأن يحمل معه ما يرفضه. تكاد ظلال تلك الرسالة الجامعية نتخلّل أعمال كامو كلها، فالمسيحية ظلت نصب عينيه دوماً، رغم رفضها له حتى مماته. كان قد أوصى بالإلغاء التام لكل الشعائر الدينية في جنازته.

كأن بداياته تتماهى وبدايات نيتشه الذي انطلق من ميلاد التراجيديا في بلاد الإغريق. كلاهما مولعان بالثقافة الهيلينية والشمس وزرقة السماء والضوء. الضوء دائماً. كلاهما وجدا في المرض باباً واسعاً مفتوحاً على الحياة. كان جسد كامو في العالم المسيحي وروحه في اليونان القديمة. “لستُ مسيحياً”، قال ذات مرة، وقد رأى في المسيحية “ديانة ظلم تأسست على التضحية بالأبرياء وقبول هذه التضحية”. استنكر كيف حلّ التواضع المسيحي مكان الكبرياء الوثني، وما لبث أن انتقد زهو الإنسان، وكان محقاً. استغرب كيف انقلبت مواجهة الإنسان لنفسه إلى هروب من النفس تثقله الخطايا والندم. قد يكون الشعور بالذنب محفّزاً للكتابة ومحرّضاً على التفكير، ولكن “الندم حماقة كلب يعضّ حجراً”، كما يقول مثل ألماني اقتبسه نيتشه. نعلم الهجوم المفتوح الذي شنّه نيتشه على الدين، وكيف استخلص أن المسيحية قد قامت على أتمّ وجه بتهويد أوروبا، حين روّجت عملة سهلة الاستغلال اسمها “الذنب”. مفهوم الخطيئة لدى كامو أشمل وأوسع من حصره في بذرة آدم، وكل إنسان ينال حصته منها. لم تكن كخطايا جان جينيه الذي طوّبه سارتر ممثّلاً وشهيداً. “شرور” جينيه في شبابه كانت محدودة، جسّدتها وقتذاك السرقة والمثلية والكذب، أي لم تكن خطاياه إلا تلك التي يعرفها بجسده ويحسن ارتكابها.

يختتم كامو، الشيوعي الغرّ الوسيم، رسالته الجامعية عند “سانت أوغسطين والشرّ”. يذكر كيف ارتاح القديس حين قرأ لدى أفلوطين أن الشرّ افتقار إلى خصلةٍ ما أكثر من كونه قوّة فاعلة. كتب كامو أن المسيحية لم تصل إلى الجزائر، حتى لو كانت أرضها مسقط رأس سانت أوغسطين، المعتدّ بمنبته الإفريقي، المولود في سوق أهراس والمدفون في عنّابة، وكان المسيحيون المثقفون في روما، المعروفين باستعلائهم، يعيبون عليه لكنته الأمازيغية والأخطاء الكثيرة في كتاباته اللاتينية.

حكايات يرويها رأس مقطوع

لا بقايا الرأس المقطوع ليوحنا المعمدان في أساسات الجامع الأموي، ولا ما تمتمه الرأس المقطوع للحسين على الطريق الطويل بين كربلاء ودمشق، ولا النساء مقطوعات الرؤوس في ألف ليلة وليلة، ولا ميادين ضرب الأعناق في السعودية حيث يعلن أهل القتيل عفوهم عن عميد السيّافين أحمد المولد محطّم الأرقام القياسية في تنفيذ القصاص… لا. لا. التعرف إلى القديس شفيع باريس أسهل على التلاميذ الصغار الذين تصحبهم معلمتهم ليتعرفوا على واجهة نوتردام. وسط حشود القديسين والشهداء والملائكة والوحوش التي تزخرف مدخل الكاتدرائية المحترقة، هناك قديس محاط بملاكين ورأسه المقطوع بين يديه. هذا هو سان دني، شفيع باريس منذ القرن الرابع.

عُوقب شفيع الشفعاء بالحرق والصلب والرمي في حفرة وسط ضوارٍ مجوّعة لم تفترسه. وبعدما نجا المرة تلو الأخرى، حكم عليه الوثنيون في لوتِس (باريس الرومانية القديمة) بالموت. فور تنفيذ الإعدام، نهض القديس وحمل عن الأرض رأسه الذي قُطع بالفأس ومشى طويلاً نحو الشمال، مجتازاً ساحة الشاتليه إلى بوابة سان دني، ثم مرتقياً تلال مونمارتر (يعني اسم هذا الحي حرفياً: جبل الشهداء)، ثم هابطاً السهول ليصل إلى موضع الكاتدرائية التي تحمل اسمه حالياً وتأوي مقبرة ملوك فرنسا. إنها تضمّ طبعاً رفات الرأسين المقطوعين للويس السادس عشر والملكة الأجنبية ماري أنطوانيت، المعروفة بتثاؤبها أثناء المراسم الملكية، وتبذيرها الشديد حتى بات اسمها “السيدة عجز الموازنة”.

“سان دني” أحد أطول الشوارع في باريس. كان في البداية درب الآلام الذي شقّه القديس العاري المجلود ورأسه المقطوع يعظ الناس، المبهورين بالمعجزة. تحول شارع الآلام إلى شارع المواخير، وكانت مومساته يعلّقن إلى أصداغهنّ “تمائم سان دني” الشافية من أوجاع الرأس.

عاد كامو مرات عديدة إلى قصة الزانية في إنجيل يوحنا، “ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر” حين كتب المسيح بإصبعه كلمة “خطايا” على غبار حجر. استنكر كامو فظاعات المسيحية واعترافاتها، ولم ينسَ التماثيل الكاتالونية لمسوخ وتنانين مشقوقة الأوصال، ولا الملائكة ذوات الأجنحة المرصّعة بالعيون في أروقة الكنائس ومذابحها. “إذا كانت السموات تعجّ بمثل هذه المخلوقات، فماذا تبقّى للجحيم؟” تساءل روبرت لويس ستيفنسن.

المقصلة

“غاية العقوبة هي إصلاح المعاقِب”- نيتشه.

سنة 1957، كتب كامو مرافعة بليغة للتنديد بعقوبة الإعدام وتفنيد جدواها في إشاعة الفضيلة والخير العام. لنتذكر تأملات دوستويفسكي في الأفكار التي تراود رأسا مقطوعاً على النطع، في تلك اللحظات القليلة المتبقية له في هذه الحياة بعد وداع جسده.

منذ نهاية القرن الثامن عشر، وطوال قرن على الأقل، كان الإعدام بالمقصلة استعراضاً واسع الشعبية في ساحات باريس، والجمهور يقابل بالتهليل سقوطَ الأجساد والرؤوس في السلال. إطار فارغ مثل بابٍ مخلوع، ثُبّتت في أعلاه الشفرة القاطعة الثقيلة، وسُمّي بأسماء شتى مثل “الآلة” و “الأرملة” و “الحلاقة”. سدى حاول الطبيب جوزف غيّوتان الفصل بين كنيته واسمها. كان يأمل بهذه الوسيلة الجديدة موتاً أرحم من الشنق أو الرمي بالرصاص، قد يكون نصيب أبرياء محتملين تُعدمهم العدالة.

خلال الثورة الفرنسية وحدها، قطعت “الآلة” عشرة آلاف رأس من الخونة وأعداء الشعب، وأطاحت معها بتيجان الملوك وباروكات الشعر وأردية الكهنة. ثم أتى قضاة ثوريون جدد وقطعوا رؤوس الجواسيس الجدد وخونة القضية الجدد (الضحايا هذه المرة هم الثوريون السابقون، الأوائل أمثال دانتون وروبسبيير وسان جوست)، وانتهت الثورة بسلالة أباطرة دشنها نابليون بونابرت.

واصلت المقصلة عملها حتى سنة 1977، حيث قطعت “آلة” كهربائية خاطفة السرعة رأسَ المهاجر التونسي حميد الجندوبي، قاتل صديقته الفرنسية في مرسيليا. كان آخرَ المحكومين بالإعدام في فرنسا التي ألغت هذه العقوبة سنة 1981.

آدم الصحراء

قصة “الحجر الذي ينمو”، من مجموعة كامو “المنفى والملكوت”، تستعيد معجزة حجر يتجدّد وينمو كلما كسروه داخل كهف في إحدى قرى البرازيل. يلمح الراوي إلى المفارقة المعروفة حين دعا المسيح لبناء كنيسته على صخرة بطرس الذي خانه.

كان المفترض أن تُلحق “السقطة” بهذه المجموعة القصصية نفسها. جان باتيست كلامنس، بطل هذه الرواية، شبيه المسيح، مأخوذ بلوحة “القضاة العادلون” ليان فان إيك. لا يؤمن بعفة مريم العذراء، ويرى في يسوع روحاً فانية تضعضعها حساسيتها المفرطة، ويريد إنقاذه من سلطة الكهنوت التي استولت عليه.

بعد كلمة جائزة نوبل 1957، المهداة إلى أستاذه جان غرنييه المشرف على رسالته الجامعية، قال كامو: “لا أملك إلا الاحترام والإجلال إزاء شخص المسيح وقصته. [لكني] لا أؤمن بالقيامة”، وكان قد طالب بابا الفاتيكان أن يدين بصريح العبارة الطغاة والمجرمين ويسمّيهم بأسمائهم.

“الإنسان الأول” مخطوط رواية لم يكملها كامو. لعلّها أقرب إلى السيرة الذاتية، وقد نشرت بعد وفاته. إحدى الخواتيم المحتملة لهذا المخطوط تنتهي بفكرة أنّ كراهية الذات هيّنة، ومعجزة المعجزات أنْ يحبّ الإنسان نفسه. الأمّ جوهر هذا الكتاب ومفارقته الكبرى، وهي تحمل اسم أمّ كامو نفسها “كاترين” وربما جوانب من سيرتها. لم يسمع الابن جاك أمّه تنطق اسم الله ولو مرة واحدة، “عشنا لقطاء، أطفالاً لا ربّ لهم ولا أب”. لا ننسى أن كاترين أيضاً قديسة الإسكندرية، الشهيدة “زوجة المسيح” التي قُطع رأسها، بعدما نكّل بها الرومان على دولاب تعذيب سمّي “عجلة كاترين”، وظل قيد الاستخدام في أوروبا حتى القرن التاسع عشر.

كاترين، في “الإنسان الأوّل”، أرملة صموت، أمّية فقيرة، ماحية نفسها على المائدة، ميراثها الوحيد الشجاعة. في الفقر المدقع، حتى الدين يغدو ترفاً، وتكاد تكون الشجاعة الفضيلة الوحيدة. رغم هدوئها وتواضعها، لم يستطع أحد التعدّي على صمتها. حياة خالية من الأحداث، أثقلها الهوان والتعب. روح الأم تتلقّى الكثير من الهبات عبر متابعة شارع عادي في الجزائر، طوال سنين من الصبر، وهي تواصل الصمت والجلوس وحدها قرب نافذة. صمت لا يدين أحداً ويمنح غفراناً غير مشروط. “لا يدوم إلا صمت أمه. أمامها ينزع أسلحته”. كان هذا المنفى تحديداً مملكتها الوحيدة، وتلك المملكة على الأرض، لا في السماء. أبتعد عن مقولة كامو المغرية التي تضاربت تأويلاتها: “لو خُيّرتُ بين العدالة وأمّي لاخترتُ أمّي”، لأسترجع عبارة يُوصَف بها الابنُ جاك كما يلي: “أمّهُ المسيح”، وليس العذراء، الأمّ الصامتة أيضاً. كانت صورة “أمّنا يسوع”، المرضعة الرحيمة، شائعة في القرون الوسطى. مريم البتول تسقي ابنها حليبها، والابن يروي العالم بدمه.

ربما كان كامو متطرفاً في اعتداله وحمّى سعيه إلى التوازن وتمسكه بالرحمة والعدالة. غير أنّ أبطاله أحياناً هادئون متواضعون، حتى لو قتلوا عرباً وتجاهلوهم، وغالباً ما تكون أذهانهم متوقّدة، مؤرّقون بالأسئلة الأخلاقية وضمائرهم معذّبة. معذّبون كأبطال الأساطير اليونانيين الذين اختار الكتابة عنهم، كبروميثيوس أو سيزيف أو هيلين، أو بالأحرى كالمسيح نفسه. ربما لأن الأسطورة أدقّ تعبيراً عن الحياة. اللغز الأكبر يبقى حصيناً. لا تسعفنا قدّامه مفاهيم الفلسفة ولا حقائق العلم. لا يكفينا الوعي، “هذه الرغبة المجنونة في الوضوح”. من سيجد أي تفسير لآلام الأطفال، والمصائب أكبر من مقدرة الإنسان على الإحاطة بها؟