كنتُ في السَّنة الدراسيَّة الأولى في الجامعة حينما تناهى إلى مسامعي أنَّه ثمَّة حراكٌ معارضٌ لنظام الأسد (أو الدولة، مثلما كنَّا نعتقد خطأً حينها)، بالتزامن مع سلسلة أحداث تبدأ من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في سنة 2005، وصولاً إلى إعلان بيروت دمشق 2006 وحملة الاعتقالات التي تلته آنذاك وكانت حديث عددٍ من المنابر الإقليميَّة والعالميَّة. أذكر أنَّني سألتُ وقتها صديقاً أكبر سنَّاً و”خبرةً سياسيَّة” عمَّا يجري (وكان طالباً في السنة الثالثة، كُليَّة علم الاجتماع أعتقد). لم يكن برفقتنا أحد، إلَّا أنَّ الصديق تلفَّت برأسه، ثمَّ اقترب مني، وهمس لي بعجالةٍ بقصَّةٍ مختلفةٍ كليَّاً عمَّا اعتدت سماعه ومعرفته؛ أحزابٌ سريَّة، وسجون ونضالات، وأسماء وكُنى لم أكن قد سمعتُ بأيِّ منها من قبل قط.

لا أزال أذكر كيف شعرتُ حينئذٍ بمزيجٍ لذيذٍ من الحماسة والرهبة، لكن كان الفضول -ولا يزال- سيِّد كلِّ موقف. زاد في ذلك أنَّ الصديق كان يقطع قصَّته مراراً ليطلب منّي ألَّا أذكُر أيَّاً ممَّا يقوله على مسمعٍ من أحد، قبل أن يجمع تحذيراته كلَّها لاحقاً ويكرِّرها على مسامعي بعدما انتهى من سرد الحكاية، ويختمها بـ “أوعك تجيب سيرتي على لسانك إذا صار ما صار”. والحق أقول إنّه لم تكن لديَّ فكرة واضحة آنذاك عن الحدث الغامض الذي يحذِّرني منه صديقي إذ بات وقوعه احتمالاً قائماً بمجرَّد أنَّني كنت طرفاً في هذا الحديث العابر المرعِب. سارعت عائداً بعدئذٍ وفي رأسي بحرٌ مائجٌ من الأسئلة يحبسُه خزَّانٌ صغير فوق سطح منزلٍ قديم! وكان من الوارد جدَّاً أن أفتح صنبور الخزَّان على رأس سائق سيَّارة الأجرة في الطريق من كليَّة الآداب في أوتوستراد المزّة إلى مساكن برزة مسبقة الصنع، مرحلة رابعة، بيد أنَّ هذا الفعل كان يندرج ضمن قائمة من الخطايا والموبقات، المعروفة اختصاراً بقائمة “أوعك”، والتي شدَّد عليها الصديق قبل أن نفترق في دربين مختلفتين وكأنَّها وصيَّته الأخيرة؛ ومنها ” أوعك تجيب سيرة هالحكي قدّام حدا ما بتعرفه… أوعك تجيب سيرة قدَّام حدا بتعرفه بس ما بتوثق فيه… أوعك تجيب سيرة هالحكي لحدا أصلاً”، قبل أن يختم حديثه بتكرار الوصيَّة التي تخصُّ سلامته الشخصيَّة التي أشرتُ في البداية. ومن يدري، ربَّما لو لم ألتزم بهذه القائمة لتغيَّر مسار رحلتي إلى دربٍ مختلفةٍ كليّاً، وإلى الأبد؛ فثمَّة احتمالٌ بنسبةٍ مرتفعةٍ جداً بأنَّ تلك القائمة أنقذتني من اختيار “الطريق القصير” بحسب منطق شارل بيرو صاحب حكاية ليلى والذئب: وفي هذه الحالة يتحوَّل مسار الرحلة من كلية الآداب إلى أقرب فرعٍ أمنيٍّ من تلك المنتشرة في محيطها كالعفن، ولَمَا كنتُ الآن أكتب ما أكتُب.

على العموم، لم يترك لي صديقي خيارات كثيرة، وكانت لديَّ، في الوقت نفسه، رغبةٌ جامحةٌ في دلق بحر الأسئلة ذاك وملء فراغه بالأجوبة. فكان من الطبيعي إذاً أن أدلقه على بعض أفراد أسرتي. ومن ضمن تلك القائمة استفساراتٌ عن الأسماء السريَّة الجديدة التي سمعتُ عنها، مثل طفلٍ يعتقد أنَّه أمسك بأوَّل خيطٍ على طريق اكتشاف المدخل إلى عوالم أسطوريٍّة يحفُّها الغموض والسحر والبطولات الخارقة، والوحوش بطبيعة الحال. أو، على نحوٍ أكثر تجريداً، مثلما يقف الإنسان على عتبة نقطة تحوُّلٍ من تلك التي تُحدِّد انتقاله من مرحلةٍ إلى أخرى من مراحل حياته. ولحسن الحظِّ، كنَّا يومها في ضيافة شخصٍ من كبار الأسرة سنَّاً وقدراً (على عزيمة غداء) وأدركتُ أنَّها فرصتي المثاليَّة كي أفرغ الخزَّان قبل أن ألقم أيَّ طعامٍ داخل فمي. أجلْتُ النظر سريعاً ما بين المجموعة، فوجدت أنَّني أمام عيِّنةٍ ممتازةٍ تتكوَّن من قرابة 15 إلى 20 من المقرَّبين والمقرَّبات الثُّقات، معظمهم أكبر مني سنّاً بطبيعة الحال، 25-70 سنة، وبنسبةٍ متساويةٍ تقريباً ما بين إناثٍ وذكور، ومن مشارب مهنيَّةٍ وعلميَّةٍ مختلفة. امتقعت الوجوه ما إن ذكرتُ إعلان 2006 مضيفاً أن: “عم يقولو كمان أنو الدولة سجنت عدداً من الموقعين”. بعد فترة قريبة لاحقة، صرت أدركُ أنَّ الدولة لم تسجن، بل النظام اعتقل، وأن ثمَّ فرق شاسع ما بين السجن والمعتقل، هو الفرق نفسه ما بين الدولة والنظام، وأنَّ الدولة كيانٌ لا وجود له في سوريّة، منذ انقلاب 1963 على الأقل.

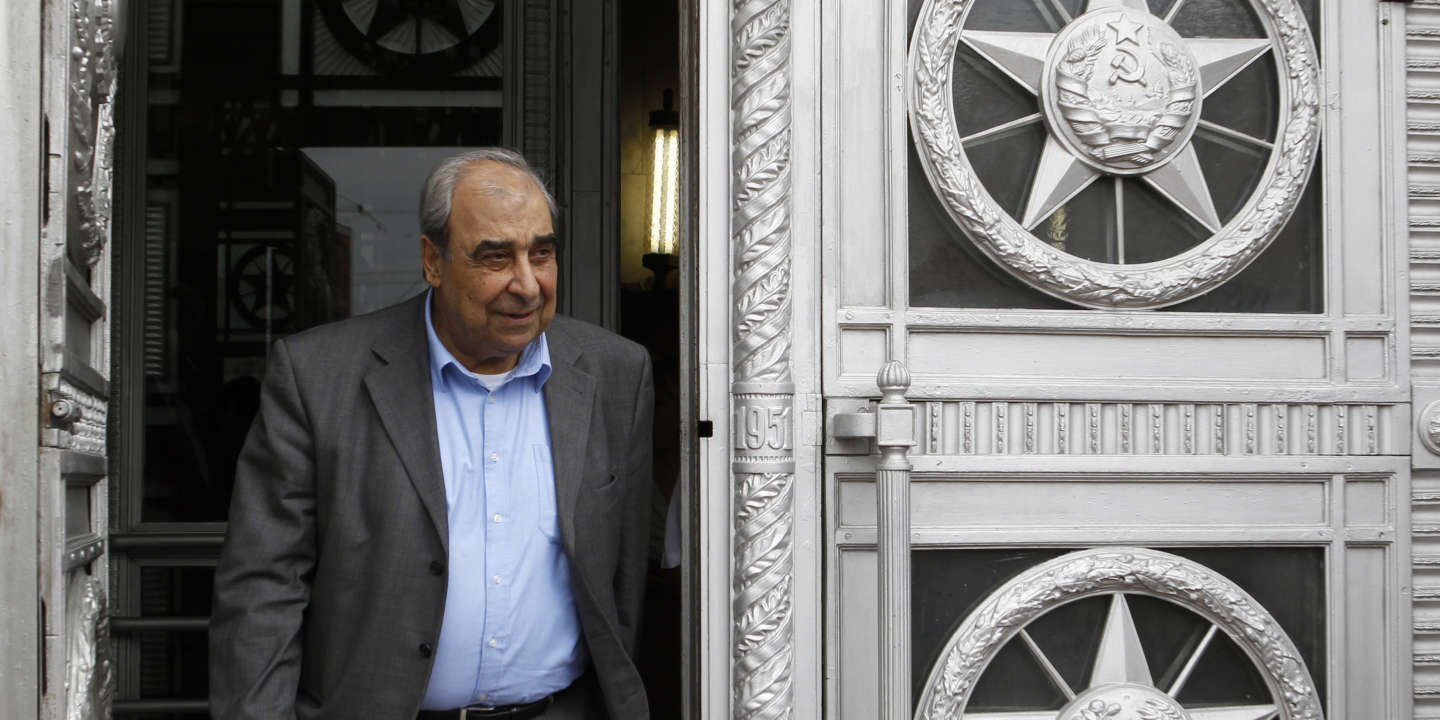

على أيِّ حال، دلقت ما في جعبتي، وعليَّ أن أقول هنا لكي أضع القرَّاء أمام المشهد كاملاً إنَّنا أسرةٌ دمشقيَّةٌ من الطبقة المتوسِّطة -طبقة تقلَّصت في حقبة الأسد الأب، ثمَّ اختفت في عهد الابن- بعيدةٌ إلى حدِّ كبيرٍ عن مشاهد البلاد “السياسية” و”الثقافية” و”الدينية”. واليوم صرتُ أدرك أنَّ هذه العينة إنَّما تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ أغلبيَّة الأسر السوريَّة التي لا يرتبط أبناؤها وبناتها بتفاعلاتٍ، مباشرة أو غير مباشرة، مع النظام الحاكم وشبكاته في داخل البلاد وخارجها، أو أيٍّ من معارَضاته على اختلافها، حتَّى ما قبل ثورة 2011. ما سبق إنّما لتفسير أنَّ عدداً قليلاً من أفراد الأسرة/ العيِّنة استطاعوا تمييز ثلاثة أو أربعة أسماء فقط. بيد أنَّني لا أزال أذكر تماماً كم لفتني أنَّهم أجمعوا جميعاً على شخص ميشيل كيلو، وأشادوا بسمعته العطرة وحسن سيرته، لدرجة أنَّني شعرت حينها أنَّ الرجل نجمٌ مشهور وأنا الوحيد الذي لم أسمع به من قبل. كان ملفتاً بالنسبة إليَّ أيضاً اختلافهم في تحديد مسقط رأسه؛ فادَّعى بعضٌ أنَّه دمشقيٌّ، وقال آخرون إنه من “الساحل” هكذا دون تحديد موقع معيَّن، سمعت من يقول أيضاً إنِّه حمصي… لواء إسكندرون… سَلَميّة، وغيرها. بالنسبة إليَّ، كنت أميلُ إلى فكرة أنَّ ميشيل كيلو دمشقيٌّ، ولم أشعر بأيِّ حاجةٍ إلى التحقُّق من المسألة (والحقيقة أنني في ذلك الوقت كنت أحبُّ أن أعتقد أن كلَّ الشخصيَّات المحبَّبة إلى قلبي لا بدَّ أن تكون دمشقيَّة الأصل، سواء أكانت شخصيَّات حقيقية أو متخيَّلة، تاريخيَّة أو راهنة، أو مجموعة أصدقائي الفلسطينيين في الجامعة). لكن اليوم، وبعد كلِّ ما شهِدته السنوات الأخيرة من تبدُّلات، فقد استحال ذلك الميل لديَّ يقيناً بصدد أنَّ ميشيل كيلو دمشقيٌّ أصيل، بل ربَّما ميشيل كيلو هو آخر ما تبقَّى من امتدادٍ تاريخيٍّ وطبيعيٍّ للهويَّة الدمشقيَّة الأسطوريَّة التي يتغنَّى بها النسَّاك والزهَّاد والمستشرقون والعشاق والشعراء. دمشق التي طمس ملامحها نظام الأسدين وحوّلاها إلى مدينةٍ طارِدَةٍ تحجب عنها الشمسَ سحابةٌ خانقة عملاقة، وتزنِّرها مساكن عشوائيَّة، مدينة بآثار منهوبةٌ ونهر مُلوَّث، غوطتها رماد، وأسواق الذهب والفضَّة فيها تبيع الأحذية و”مصَّاصات” المتّة. المهم، توافقت الأسرة أيضاً بصدد أن هناك ثلاثة أو أربعة أسماء أخرى تحظى بمكانةٍ قريبةٍ جداً، ولكن من المؤكَّد أنَّه لم يكن بمقدور أحدٍ آخر إثارة البريق في العينين مثلما فعل ميشيل كيلو ذلك اليوم.

***

لم تُتَح لي فرصة اللقاء بميشيل كيلو شخصيّاً، وكنت أمنِّي النفس بلقاءٍ قريبٍ أستضيفه خلاله في عملٍ توثيقيٍّ عن مسألةٍ سوريّة، لكنني طوال عقد تقريباً كنت أراه بصورةٍ شبه يوميَّةٍ في عيني رفاقه وأصدقائه منذ أيام تجربة المنبر الديمقراطي في سنة 2012 حتَّى اليوم، وتحديداً في عيني الصديق الكاتب والشاعر والصحفي خلف علي الخلف، وكنَّا جيراناً وقتذاك، أنا حديث عهد في إسكندرية، بينما الخلف شاعراً من شعرائها، وشارعاً من شوارعها. كنت أزوره على نحوٍ شبه يومي في بيته القريب الدافئ. كانت لديه مكتبة غنيَّة يتوسَّطها مكتبٌ خشبيٌّ راقٍ لا تحضرني تفاصيله جيداً الآن، لكن في بالي أنّه كان بنيّاً غامقاً وضخماً ولافتاً للنظر، ويضفي صِبغة أصالةٍ على الغرفة فتبدو وكأنَّها هاربة من أحد القصور الإسكندرانية القريبة. كان خلف يجلس وراء مكتبه ويتحدَّث عبر سكايب، والحقيقة أنَّ كلمة “يجلس” هنا لا تعبِّر بصدقٍ عمَّا كان يحدث، إذ كان أيضاً يقفز ويصرخ ويغضب ويضحك ويوافق ويخالف ويدخن بشراهة وحماسة ثوريٍّ أصيل يحلم بتغيير وجه البلاد، مثلما كنَّا جميعاً في صيف سنة 2013. ينتهي الاجتماع اليوميّ، فيعود خلف إلى الصالون، نتناقش في أحداث اليوم وصورة المستقبل الذي تبيَّن لنا لاحقاً أنَّه كان يرسمنا مع أنّنا كنَّا نظنُّ حينها أنَّنا من يرسمه، ثمّ نُقرِّر ماذا سنفعل ببقيّة اليوم منتظرين وصول بقية الأصدقاء، أنذهب إلى “سبيت فاير، أو النادي اليوناني، أو نكمل السهرة في البيت؟”. لكن كنت أعلم أنَّنا لن نتمكَّن من اتِّخاذ قرارٍ بهذا الخصوص ما لم يأتِ الاتِّصال شبه اليومي الذي ينتظره خلف عقب الاجتماع من ميشيل كيلو “أبو أيهم” شخصيَّاً. يأتي الاتِّصال، وتظهر نسخةً خاصَّةً من خلف أثناء إجراء تلك المكالمة التي قد تطول أو تقصر بحسب ما حدث خلال الاجتماع الذي سبقها. كانت ملامح خلف أكثر هدوءاً وسكوناً واسترخاءً، وعلى نحوٍ ما تطغى على المكالمة صبغةٌ صوفيَّةٌ حتَّى لو تضمَّنت اختلافاتٍ جوهريّةً أو نقاشاً يفترض بأن يكون حاداً. كنت أعرف أنه يتحدث مع “أبو أيهم”، وكنت أرى “أبو أيهم” في عيني خلف، والحق أقول إنَّني كنت أحسده بطبيعة الحال، وأذكر مقاطعتي له في مرَّتين أو ثلاث مرّاتٍ، بصورةٍ غريبةٍ -بل مستهجنة لأكون صادقاً- ومن دون مناسبةٍ أو سابق إنذار، لأقول له: “سلِّملنا كتير عليه”. في مرَّة منها كنت قد نشرت مقالاً ذكرت فيه اسم ميشيل كيلو من بين أسماء أخرى يتوافق عليها السوريون والسوريات في مشروع حقيقي لإنقاذ للبلاد. بيد أنني لم أكن أفكر بالمقال إطلاقاً، وإنما كان كلُّ همِّي وقتها أن أكون جزءاً من مكالمةٍ أحد أطرافها ميشيل كيلو شخصياً، وكنت في قرارة نفسي أعتقد أنه لا بَّد سيأتي يوم ألتقي فيه بـ “أبو أيهم” وأخبره بتلك الحكايات شخصياً، بدلاً من تدوينها في رثاء الفارس النبيل.

وللأمانة والتاريخ، أقول إنني من جيلٍ يدين بالكثير لميشيل كيلو، وإذ أفكِّرُ بالمسألة اليوم أدركُ أنَّ ميشيل كيلو أنقذني وأنقذ كثيرين من فخاخ غسيل الأدمغة التي صنعها البعث ثمّ بعثرها في البلاد؛ فأبناء الجيلَين السابقين كانوا شهود عيان على انقلاب الأسد الأب وصناعة النظام المتوحِّش وتمكينه (والذي لا يزال البعض يصرُّ على تسميته دولةً، خطأً)، وكانوا أيضاً يعرفون بعض القصص عن أولئك المناضلين والمناضلات في سجون صيدنايا وتدمر وفرع فلسطين وغيرها، الذين أخفى النظام السوري سيرتهم وقصص نضالاتهم. لكنَّنا، وأقصد هنا جيلي، نحن الذين وُلِدنا في سوريَّة “مستقرَّة” بحسابات حافظ الأسد، ثم ابنه وزوجته، إنَّما نجونا بفضل ميشيل كيلو، وقاماتٍ أخرى قليلةٍ جداً بالمناسبة، لم يستطع نظام الأسدين بكلِّ تسلُّطه وإرهابه وأساليبه القذرة في تشويه السيرة أن يمحو ذكرها لدى البسطاء أو ينقض الإجماع الفريد الذي يُكلِّلها حتَّى لدى أولئك الذين لا يدرون شيئاً عن كواليس إدارة هذه البلاد/ المزرعة.

في وقتٍ لاحق، سرت بي خياراتي الشخصيَّة والمهنيَّة، والمصادفات بطبيعة الحال، إلى مكانٍ أضاف الكثير-ولا يزال- إلى اطِّلاعي ومعرفتي في علاقات القوة والسلطة والمجتمع في سوريَّة منذ ذلك الوقت، بيد أنَّ ذلك لم يزدني ذلك يوماً إلا يقيناً بالفضل التاريخيِّ لميشيل كيلو الذي تحوَّل منذ “عزيمة الغداء” تلك في الـ 2006 إلى معيارٍ أحدِّد من خلاله أيَّ جديدٍ أعرِفُه، فصرت في كلِّ مرَّةٍ أكتشفُ فيها شخصيَّة سوريَّة جديدة، أسأل أحداً من العائلة عنه/ـا مقارنة بميشيل كيلو؛ “يعني صادق متل ميشيل كيلو؟” “يعني سمعته نظيفة متل ميشيل كيلو”، “يعني وطني متل ميشيل كيلو”، ولا يعني هذا أنَّني أتّفق مع كلِّ ما فعله خلال مسيرته التي تجاوزت نصف قرن في الشأن السياسيِّ السوري والإقليمي، لكن يكفي “أبو أيهم” فخراً كلمته اللاذعة في اجتماع مع الجبهة الوطنية التقدمية سنة 1979، والتي انتقد فيها بشّدةٍ تعنُّت “القيادة السياسيّة” وثقافة الاستبداد والصوت الواحد، وطالب باستبدالها بثقافة نشر الوعي والحريَّة والتعدديَّة والاختلاف واعتبارها مسائل جوهريَّة لا يمكن إحداث أيُّ إصلاح حقيقيٍّ بدونها، قبل أن يتنبَّأ بأنَّ نظام الاستبداد هذا سيجرُّ البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم، ولا حاجة للتذكير بأنَّ كثراً من “المحسوبين/ـات” على الوسط الثقافي في سوريَّة لا يزالون حتّى اليوم لا يمتلكون الجرأة على قول ربع ما قاله ميشيل كيلو آنذاك. عموماً، أن تختلف مع ميشيل كيلو يعني أن تتّفق مع ثقافة الديمقراطيَّة والتعدديَّة وحرية التعبير التي ناضل من أجلها حتَّى الرمق الأخير، مع هويَّةٍ وطنيَّةٍ جامِعة آمن بها ميشيل كيلو طوال حياته وكانت ملامحها واضحةً في خطابه وممارساته السياسيَّة، وهذا للأسف ما لا يُدركه كثيرون من أبناء وبنات ثقافة الصوت الواحد على الطريقة الستالينيَّة، الأسدية، حتَّى أولئك الذي يدَّعون أنَّهم ضدَّها قولاً.

وضمن السياق السابق نفسه أيضأً، كثيراً ما لفتت انتباهي مسألةٌ لا بدَّ من الإشارة إليه هنا سريعاً، وربما التوسُّع فيها في مواضع أخرى، وهي أنَّه، على عكس معظم من يتصدَّرون/ تتصدَّرن ساحات الشأن السياسيّ العام، لم يكن لدى ميشيل كيلو ذبابٌ إلكترونيٌّ في أيِّ مرحلةٍ من مراحل عمله السياسيّ. بل على العكس، لطالما كان الرجل مادَّة دسمةً لهجمات أولئك سواء أكانت فرديَّةً شخصيَّة أم مُنظَّمة أيديولوجيَّة. وأعتقد أن هذا يعكس بصورةٍ أو أخرى طبيعة رفاقه ومحبّيه أيضاً الذين يبدو أن على الرغم من كلِّ ما فعلته بهم السنوات الأخيرة، مثلما فعلت بكلِّ السوريّين والسوريات عموماً، إلّا أنَّها لم تستطع أن تُحوِّل أيّاً منهم إلى ذبابةٍ إلكترونيَّة لدى ذلك أو تلك!

ثمَّة مراجع عديدة ترِدُ فيها بيانات ميشيل كيلو من قبيل يوم ولادته، وشهاداته وترجماته، وتوثِّق بعضها أيضاً للمراحل العديدة في سيرته النضاليَّة والسياسيَّة والثقافية. لكن بالنسبة إليّ، سيظلُّ ميشيل كيلو، مثلما عرفته لأوَّل مرَّة؛ دمشقيَّاً معتَّقاً، بيتاً من بيوت دمشق الرحبة العطرة، وجدَّاً يلعب طاولة الزهر في مقهى “خبِّيني” على كتف الجامع الأموي، ولا توجد نسخةٌ من دمشق أحبُّ إلى قلبي أكثر من تلك التي على صورته وهويَّته.