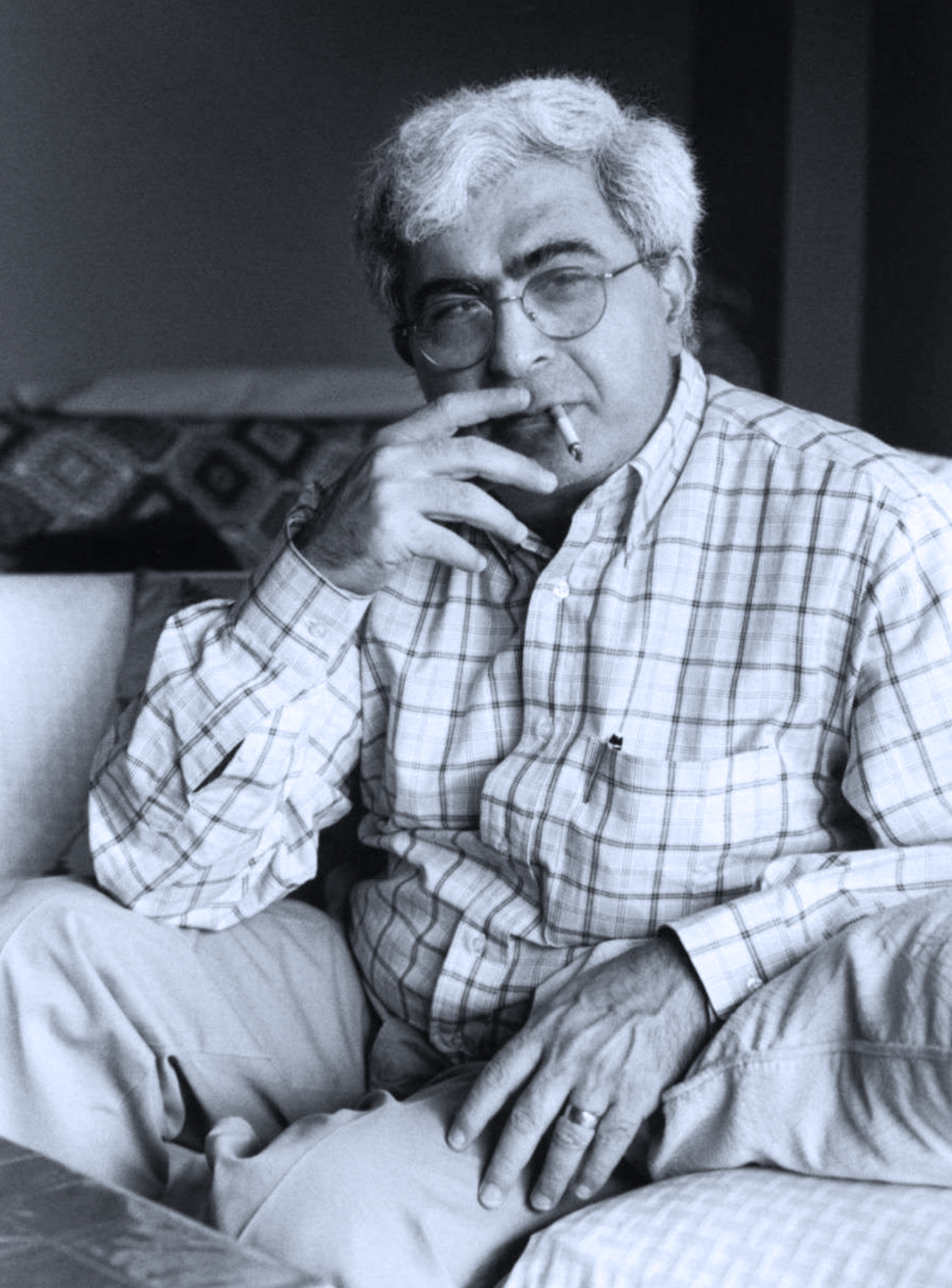

يقرأ الأدب العربي عادةً في هذا البلد (الولايات المتحدة) بحسب علاقته بالأحداث الحاليّة. يقرأ كإثنوغرافيا أو صحافة. أنت معروف هنا بكتابتك عن فلسطين والحرب الأهليّة اللبنانية. هل تجد أنّ هذه السّمعة تحدّك؟

صحيح أنّه، في معظم الأحيان، يقرأ النّقاد الأميركيون الأدب العربي كما لو كانوا يقرأون الصحيفة. حتى نجيب محفوظ يُعامل كما لو أنّه كتب تقارير من القاهرة. ما جعلني سعيداً باستقبال الأميركيين لـ«باب الشمس»، أنّ النقاد، بعضهم على أيّة حال، عاملوا الرواية كعمل أدبيّ. لا شكّ أنّهم كتبوا كثيراً عن جوانبها السياسية، لكنّهم كتبوا أيضاً عن تقنيّة السّرد، قصّة الحبّ، وأشياء أخرى. وقد كان هذا ممتعاً بالنسبة لي.

سمعة الشخص ليست دائماً تحت سيطرته. في بيروت، بعد أن نشرت «باب الشمس»، ظنّ الناس أنّي فلسطيني. حتّى أهالي الحيّ ظنّوا ذلك -وهذا هو المكان الذي كبرت فيه، وعاش فيه أبي وجدّي طيلة حياتهما. لكن ذلك الخطأ كان تكريماً بالنسبة لي.

لديك تاريخ طويل مع الحركة الوطنية الفلسطينية. متى ولماذا قرّرت أن تنضمّ؟

كان للموضوع علاقة بالمحيط الذي أعيش فيه. كبرت في الأشرفيّة، في بيروت الشرقيّة، في بيئة مسيحيّة بحتة. مسيحيّة بمعنى أنّها تأخذ حبّ الآخر والإهتمام بالفقير بغاية الجدّية. حين كنت طالباً في الجامعة اللبنانية في السّتينات، شاركت مع مجموعات مسيحيّة، مع أنّنا بالطّبع كنّا نطلق على نفسنا لقبي “الماويين” و”الجيفاريين” وندعم فيتكونج. لكن عام 1966، قامت قوى الأمن اللبنانية بقتل الفدائي الفلسطيني “جلال كعوش” -هناك مقطع في «الوجوه البيضاء» يشير إلى هذا- فقام الطلّاب بمظاهرة. كانت تلك هي المظاهرة الأولى في حياتي. الجيش أطلق علينا النار وقتل العديد من النّاس. لكن، كنت أقول حينها أنّ مشاعر تعاطفي مع الفلسطينيين كانت أساساً أخلاقيّة، وتجريديّة بعض الشّيء.

بعد نكسة 1967، شعرت أنّه علينا أن نقوم بالمزيد. الحرب خلقت موجة من اللاجئين الهاربين من الضفة الغربيّة. معظمهم اتجهوا إلى الأردن، وقامت مجموعة بنصب مخيّم خارج عمّان، في مكان يدعى “البقعة”. قام مجموعة منّا، طلاب مسيحيّون من لبنان، بزيارة المخيّم. وقد كانت الأحوال هناك سيّئة بشكلٍ مبكٍ. فبقينا للمساعدة، تحضير وجبات، بناء بيوت، تنظيف. حين عدنا إلى بيروت، أبديت رأيي في أنّ الأمر الأخلاقي الوحيد الذي يمكن فعله حينها هو الإنضمام إلى ”فتح“. بعضنا قام بذلك.

كيف كان الإنضمام إلى ”فتح“ يتم حينها؟

أخذت تاكسي إلى عمّان وبقيت في فندق، حيث كان بإمكانك النوم على السّطح بدينار واحد. في الصباح التالي، ركبت في تاكسي وقلت للسائق: خذني إلى الفدائيين! السائق ظنّ الأمر مضحكاً، لأنّ معظم التاكسيات في عمّان كانت تعمل لصالح قوى الأمن الأردنية. كان من الممكن أن يأخذني أيّ منهم فوراً إلى المحقّقين. لكنّي كنت محظوظاً، كان السّائق فلسطينيّاً. أخذني إلى السّلط، حيث كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. طرقت الباب ففتح الباب أبو جهاد، الشريك المؤسّس لفتح مع عرفات. أبو جهاد نظر إليّ وقال لي أن أذهب إلى البيت. لكنّي كنت عنيداً فبقيت.

أين تدرّبت؟

تدرّبنا في سوريا، في مخيّمات حماه وميسلون، خارج طريق بيروت-دمشق السّريع. هناك كانت مخيّمات الفدائيّين. لاحقاً، عملنا في جنوب لبنان، وكذلك حول بيروت.

عدت إلى الأردن للمرّة الثالثة، بعد أيلول الأسود، حين قام النظام بطرد منظمة التحرير.

وصلنا حين كان الجيش الأردني يطارد الفدائيين نحو جبال جرش وعجلون في تشرين الثاني. لم نذهب إلى الجبال. عدنا إلى لبنان، وقد تمّ ذبح الفدائيين. في ذلك الوقت، شعرت أنّنا تسرّعنا. كنّا مؤمنين أنّنا طليعة الثورة العربيّة الكبرى. لم يكن أحدٌ منّا غبيّاً ليعتقد أنّنا يمكننا تحرير فلسطين بينما العالم العربي بأكمله محكومٌ من قبل طغاة، لكنّ اليساريّين المتطرّفين خلقوا خلافاً مع الأردن قبل أن تكون الحركة ذات النطاق الأوسع قد نضجت. هؤلاء كانوا اليساريّين الّذين خلقوا تعبير “كلّ الدعم للمقاومة!”. بدأوا بإعداد سوفييتات في إربد، وشمال الأردن وأماكن أخرى. ما فعلناه في الأردن كان غير ناضج بتاتاً، كان جنوناً.

جان جينيه عاش بين الفدائيين في الأردن خلال هذه الفترة. في «أسير عاشق»، يكتب أنّ ثمّة ما هو مسرحيّ بشكل أساسيّ في المخيّمات الفلسطينيّة. حتّى أنّه سمّاهم المخيّمات “الخادعة”. هل شعرت أنّ ثمّة ما هو مسرحي في تجربتك الخاصّة مع الفدائيّين؟

قابلت جينيه في بيروت في أوائل السبعينات، وأتذكّر كم أعجبت بقدرته على رؤية نفسه من الخارج، أن يدرس نفسه بقسوة وسخرية، وكأنّه شخصٌ آخر. الآن أعتقد أنّ القدرة على أن تقسم نفسك إلى اثنين، وهي قدرة يمتلكها جميع الممثّلين، هي أيضاً شرط للكتابة وحتّى للحياة. الأدوار الّتي تلعبها تصبح في نهاية الأمر قصّة حياتك. لكن ذلك لا يسلب شيئاً من الأهمّية السّياسيّة والوجوديّة لهذه الّلحظات. تجربتي مع الفدائيّين كانت نوعاً ما تدريباً للحياة، وللموت. كانت تتطلّب الإلتزام الأخلاقي الأقصى والقدرة على رؤية الأشياء بطريقة نقديّة، حتّى ساخرة في بعض الأحيان. أعتقد أنّ التجربة هذه -ويمكنك أن تسمّيها مسرحيّة لو أردت- مشتركة لكلّ من التزم بمحاولة صناعة ثورة.

هل كنت تشارك في السياسات الداخلية للحركة الفلسطينية؟

لا لم أشارك أبداً. وحين أنظر الآن نحو الوراء، أعتقد أنّ دوافعي الحقيقيّة للإنضمام إلى المقاومة كانت إنسانيّة لا سياسيّة. لم أقف أبداً مع جانب محدّد من السياسة الفلسطينية، رغم أن العديد من أصدقائي فعلوا ذلك، داعمو الجبهة الشعبيّة ضد فتح أو الفصيل الماوي ضد الفصيل السوفياتي، وهكذا. لم أدخل في هذه النزاعات لأنّ المشكلة كانت واضحة بالنسبة لي، للفلسطينيين الحق في بلدهم وللاجئين حق في العودة إلى أرضهم. الصراع لا يزال في الأساس مسألة أخلاقية بالنسبة لي. حين يكون هناك ضحيّة أمامك، عليك أن تتماثل مع الضحية، وليس فقط أن تتضامن معها.

هل لتجربتك الشخصيّة كأقليّة دور في شعورك هذا؟

أوّلاً، لا أشعر أنّني من مجموعة أقلّية. بالنسبة للأسطورة المسيحيّة، المسيحيون يقولون لأنفسهم (وهي أسطورة من القرن التاسع عشر، وقد كبرت معها) بأنهم كانوا عرباً قبل أن يكون المسلمون عرباً. بكلمات أخرى، هم ليسوا أقلّية في لبنان، هم المالكون الأًصليّون للبلد. ثانياً، في البيت الّذي نشأت فيه، لم يكن هناك أيّ عداء تجاه المسلمين.

كان لدينا قرآن في البيت، وكنّا نحتفل بعيد الفطر، رغم أنّنا كنّا نعيش في حيّ مسيحي بالكامل. لذلك لم يكن لديّ أيّ إحساس بالإنتماء لأقليّة، حينها أو الآن. أنا جزء من نسيج المجتمع، وهذا لا يعني أنّي أتجنّب موضوع العلمانيّة في رواياتي. لكن بالنسبة لي، إرث الإنسان الديني هو بالضّرورة إرث أدبي. أعتقد بأنّي لو كنت قد ولدت مسلماً، كنت لأكتب كتبي بالطريقة نفسها.

بعد وصول «منظمة التحرير الفلسطينية» إلى بيروت، بعد طردها من الأردن، جئت إلى فرنسا.

بعد أيلول الأسود، ظننت بأنّ الوقت قد حان لأصبح مثقّفاً.

ماذا درست في باريس؟

درست “التاريخ الإجتماعي” مع ألين توراين في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا. تناولت في أطروحتي الحرب اللبنانية في جبل لبنان، الصّراع بين المارونيين والدروز بين عامي 1840 و1860.

ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع؟

اكتشفت، وقد فاجأني ذلك، أنّه لم يكن ثمّة سرد مكتوب عن الحرب. لم يكن هناك أرشيف للمراجعة، كان هناك فقط همسات من الممكن أن تسمعها في البيت، الدروز قتلوا جدك، المسيحيون قتلوا عمّك، أشياء من هذا القبيل. بالنسبة لي، هذا النقص في كتابة الماضي بشكلٍ محدّد كان يعني أنّنا كلبنانيّين ليس لدينا أي حاضر كذلك. لست مهتمّاً بالذاكرة بحد ذاتها، بل بالحاضر. لكن لكي يكون لديك حاضراً يجب أن تعرف أيّ الأشياء يجب أن تنسى وأيّها يجب أن تذكر. نقص التاريخ المكتوب لدينا جعلني أشعر أنّي لم أعد حتى أعرف البلد الذي نشأت فيه. لم أكن أعرف مكاني فيه. لا أعتقد أنّي قمت بأيّ اكتشافات عظيمة كمؤرّخ، لكن حين بدأت بكتابة الروايات، بعد ذلك بسنوات، وجدت بأنّي أردت كتابة الحاضر، حاضر حربنا الأهليّة.

ماذا تعني “كتابة الحاضر”؟

ذلك يعني أنّ عليك تسمية الأشياء كما هي في الحقيقة. أتذكّر إيميل حبيبي، الروائي الفلسطيني العظيم، وقد سألني مرّة: “كيف تتجرّأ على إعطاء شخصيّات رواياتك أسماء مسيحيّة أو مسلمة؟”. حبيبي كان مسيحيّاً مثلي بالطّبع. قلت له: “لكن هكذا هو مجتمعنا. تعرف أنّه يمكننا معظم الوقت أن نحدّد ديانة الشخص من اسمه“، فقال: “يجب أن تطلق عليهم أسماء محايدة، هذا ما أفعله”. قلت: “اسمك ليس محايداً! إنّه إيميل! ماذا ستفعل لتغيّر ذلك؟”

أوائل السبعينات كانت فترة مثيرة للإهتمام بالنسبة لطالب في باريس.

أتذكّر الذّهاب إلى بعض محاضرات ميشيل فوكو في الكلّية الفرنسيّة. وقد كانت تحظى بشعبيّة كبيرة. الكلّية اضطرت لفتح العديد من القاعات فقط لكي تناسب حجم الجماهير. كنّا نصل قبل الموعد بثلاث أو أربع ساعات مع سندويشاتنا لنحصل على مقعد جيّد. فوكو كان مثل السّاحر، واسع المعرفة بشكل كبير. لم يتجرّأ أحد على توجيه أيّ سؤال له بعد انتهاء المحاضرة. في ذلك الوقت، كنت كذلك أكتب النقد المسرحي في «مواقف» في بيروت. الشّاعر أدونيس، الّذي كان رئيس تحرير المجلّة، طلب منّي تعميم فكرة التعاون مع مجموعة «تل كيل». فالتقيت بفيليب سولير وجوليا كريستيفا وباقي الشلّة. لكنّي ظننت أنّهم ماويون برجوازيون زائفون. لم ينتج عن ذلك شيء يذكر.

في الجامعة درست التاريخ وعلم الإجتماع، إذن ما الّذي أوحى إليك بكتابة رواية؟

بصراحة، بدأت أفكّر بنفسي ككاتب حين قرأت «الغريب» لألبير كامو كطالب مدرسي واكتشفت أنّي حفظت الكتاب عن ظهر قلب. قرأته بالعربية أوّلاً، ثمّ بالفرنسيّة لاحقاً. كنت أحفظ كمّيات كبيرة من الشعر الحديث بالعربيّة: أدونيس، السيّاب، خليل حاوي. لم أدرسهم، بل حفظتهم. وبعد أن حفظت «الغريب» شعرت بأنّي كنت أنا المؤلّف. الكتاب أصبح جزءاً منّي، كان في داخلي. حدث ذلك في كلّ مرّة قرأت فيها كتاباً أعجبني. لم أكن أشعر أنّي أودّ كتابة ما يشابه ما قرأته، بل كان إحساسي أنّ الكتاب دخل إليّ وأصبحت أنا مؤلفه. أصبحت مهووساً بالأدب. حتّى حين كنت أتدرّب في سوريا، أحضرت معي روايات للقراءة.

أي روايات؟

حقائب مليئة بالروايات! لكن أكثرها لغسان كنفاني. قرأت «رجال في الشمس» حال نشرها عام 1963. كانت مهمة جدّاً بالنسبة لي. أطلقت على روايتي عنوان «باب الشّمس» إكراماً لها.

التقيت بكنفاني لاحقاً؟

نعم، التقيت به في بيروت بعد عودتي من باريس. كنت أعمل في مركز الأبحاث الفلسطيني وجريدته، «شؤون فلسطينية»، بينما كان يكتب لجريدة «الهدف»، التي كانت مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كنفاني كان شخصاً لافتاً. كان مرض السّكري سيّء جدّاً لديه وكان يدرك أنّه سيموت، لكنّه، رغم ذلك، لم يهتم بنفسه أبداً. كان يدخّن بشكل متواصل ويشرب القهوة والويسكي وكان دائماً يكتب شيئاً: صحافة، روايات، مقالات، كتب أطفال، مسرحيّات. كان يكتب بتلك السّرعة، أعتقد، لأنّه كان يدرك أنّه لم يمتلك الكثير من الوقت. كان سوف يموت حتّى لو لم يقم الموساد باغتياله في تفجير سيّارة عام 1972. جسده تفجّر. أصدقاؤه جمعوا أطرافه من الرّصيف.

كتبت مقالاً عن كنفاني تقول فيه أنّ رواياته “بدلاً من أن تسرد تلخص، وبدلاً من أن تسترسل تقتصد”. كما أنّك تمدح “التقشف في التعبير”. أليس هذا إلى حدّ كبير بعكس كتاباتك؟

بعكسها تماماً. كنت أظن أنّه كان يكتب بتلك الطريقة لأنّه لم يمتلك الوقت ليكتب بطريقةٍ أخرى. كان يريد الوصول إلى النهاية في أقرب وقت ممكن. أعني، أنظر إلى «عائد إلى حيفا»، هي أقرب للنص المسرحي منها للرواية. الخطوط العريضة التي أكتبها لرواياتي أطول من ذلك. لكني الآن أفكّر بكنفاني بطريقة مختلفة. لقد أمضى حياته في المؤسسات السياسية، وأعتقد أنّه في رواياته أراد الوصول إلى الأشياء الأساسية في أسرع وقت ممكن. لا يشعر بحاجة لبناء شخصياته. حتّى أنّنا معظم الوقت لا نعرف من أين هي. تشعر مباشرةً، من الجملة الأولى، أنّك في منتصف الأحداث. بالنسبة لي، الأمر معكوس. بالنسبة لي، التفصيل الهامشي أو القصة الجانبية هي الّتي يجب اعتبارها محوريّة.

نشرت رواية «الجبل الصغير» عام 1977، بعد مرور عامين على بداية الحرب اللبنانية الأهلية. هل هي مذكرات مموّهة؟

ليست كذلك. صحيح أنّه خلال أوّل عامين من الحرب، قاتلت إلى جانب الفدائيين، لكنّ القصص في «الجبل الصغير» هي قصص خيالية. بعض الأماكن -الكنيسة، في الإفتتاحية مثلاً- حقيقية، لكن الأحداث مخترعة. وصراحة، بعد أن انتهيت من كتابتها، خفت لأنّي لم أعرف ما فعلت. لم أعرف ماذا أسمّيه. ما زال يرافقني ذلك الشعور كلّما جلست لأكتب، بأنّني لا أعرف كيف أفعل ذلك، وأنّه عليّ أن أتعلّم الكتابة من الصّفر. ما أدركته في تلك الفترة هو أنّه علينا القيام بعكس ما قاموا به الكتّاب العرب في القرن التاسع عشر. بدلاً من الروايات التاريخية، علينا أن نكتب الأشياء بينما تحدث، أن نحكي قصّة الحاضر.

كيف كنت تجد الوقت للكتابة أثناء الحرب؟

كنت أكتب على دفعات. مثلاً، أنهيت المسودّة الأولى من «الوجوه البيضاء» خلال ثلاثة أسابيع. كتبت بطريقة سريعة لدرجة أنّ يدي آلمتني. لم أكتب بتلك الطريقة بعد ذلك. كان ثمّة أوقات أقاتل فيها في بيروت أو خارج المدينة، وأوقات كنت أعمل فيها في مركز الأبحاث. فلم يكن الأمر متعلّقاً بالجلوس للكتابة لمدّة ثلاث ساعات كلّ صباح كما أفعل الآن. كنت أكتب متى استطعت، معظم الوقت في المساء. كما قلت، كنت مهووساً أو مسكوناً. هل تعرف قصّة الأخطل، الشّاعر الأمويّ؟ كان مسيحيّاً في زمن الخليفة معاوية. يقال أنّ الأخطل حين وقف لإلقاء قصائده أمام الخليفة، حاول أعداؤه إحراجه بسؤاله إن كان يصلّي حين يسمع المؤذّن ينادي على المؤمنين. فقال الأخطل: أنا أصلّي حين تزورني الصّلاة. الكتابة كذلك بالنسبة لي.

كيف تمّ استقبال «الجبل الصغير»؟

أدونيس ومحمود درويش، الشاعر الفلسطيني الكبير الّذي كان صديقي وزميلي في مركز الأبحاث، كلاهما أحبّاها. كان ذلك مهمّاً بالنسبة لي. وأعتقد أنّ ذلك ساعد في حصول الرواية على بعض المراجعات الجيّدة. وقد تفاجأت أكثر بالاهتمام الّذي حصلت عليه الرواية في الخارج. بعد بضع سنوات من صدورها، اتصل بي ناشر فرنسي صغير يدعى “أرليا للنشر” وسألني إن كان بإمكانه ترجمتها. في ذلك الوقت، كانت ترجمات الأدب العربي قليلة جدّاً -تقريباً لا شيء غير نجيب محفوظ. بعد ذلك قال لي إدوارد سعيد، وهو كان ما زال يأتي إلى بيروت منذ بداية السبعينات، أنّه سيجد ناشراً أميركيّاً لـ«الجبل الصغير»، وقد كتب له تقديماً جميلاً جدّاً.

تقديمٌ شبّهك به بمحفوظ على نحو معروف. وقد أشار إلى أنّ أسلوب كتابتك “المتقطّع” هو نوع من القفزة الما بعد حداثية بالنسبة لكتابات محفوظ الواضحة، والتقليدية في السرد القصصي.

لا أريد أبداً أن أعارض إدوارد. أحبّه. أقول فقط أنّي لم أكن على علم بما يحدث في الأدب التجريبي أو الما بعد حداثي. في كل الأحوال، تجاربي كانت مختلفة. خذ شعراء مجلة شعر على سبيل المثال -أدونيس وبقيّة طليعيي بيروت- في الخمسينات والستينات، كانوا يترجمون شعراء صعاب مثل سان جون بيرس ثمّ يكتبون قصائدهم بنفس الطريقة. كانوا يجرّبون، لكن كان لديهم نموذج. أحياناً كان حداثيّاً، وأحياناً كلاسيكيّاً. أمّا أنا فلم يكن لدي نموذج. كتبت كرجلٍ أعمى.

إدوارد سعيد قام بدعوتك للتدريس في كولومبيا في تلك الفترة؟

قمت بتدريس مقرّر تعليمي للّغة العربية عامي 1980 و1981. كانت تلك زيارتي الأولى لنيويورك. كنت متوتّراً جدّاً لأنّي كنت بالكاد أتكلّم الإنجليزية في ذاك الوقت. في الحقيقة، ذهبت إلى رئيس القسم وسألته كيف يمكنني التعليم وإنجليزيتي سيئة. قال لا تقلق، لا أحد يتكلم الإنجليزية هنا! المهم أن يكون لديك أفكار. هل لديك أفكار؟. قلت القليل منها. حسناً! عرفت أنّ نيويورك تعمل بذات الطريقة. ليس عليك أن تتقن الإنجليزية لتتعايش.

هل قام سعيد بالتجوّل معك ليريك المدينة؟

نعم، لقد كان دليلي. ذهبنا إلى وسط المدينة كثيراً. ذهبنا إلى بارات الجاز في “الفيليج” وشاهدنا الكثير من المسرح. أتذكّر رؤية آل باتشينو، رغم أنّي لا أتذكّر اسم المسرحيّة. سعيد أيضاً عرّفني على “ذا فيليج فويس”، وقد كانت جريدة عبقريّة في حينها. أتذكّر بشكلٍ أساسيّ عدم وجود مقاه في الجزء الأعلى من المدينة. كنت تشرب الإسبرسو في نفس المكان الّذي تتناول فيه الهامبرجر، وقد اعتبرت ذلك جنوناً. الجامعة أعطتني شقة صغيرة في “ريفير سايد درايف” إلى جانب حديقة خطرة بعض الشيء. لكني كنت آتياً من بيروت، فلم يزعجني ذلك حقّاً.

اللجنة التي رحّبت بي بشكلٍ حقيقي في المدينة كانت من اليهود. ليس فقط في الجامعات بل أيضاً في النشر. بعض المراجعين ودور النشر المستقلة رحّبت بي هنا ودعمت عملي. هذه التجربة في نيويورك اليهودية تظهر في روايتي الأخيرة «أولاد الجيتو».

هل علّمت مع سعيد؟

مرّة واحدة فقط. أعطى محاضرة عن “فرانتز فانون” وسألني أن أحاضر في السّاعة الثانية عن “موسم الهجرة إلى الشّمال” للطيب صالح. سعيد تكلّم لمدّة ساعة من دون أن ينظر إلى أوراقه. كان مثل البهلوانيّ -فانون، ايمي سيزار، لوكاس، والجدليّة. لا أعرف ماذا بعد. كان بمثل براعة فوكو. بعد أن انتهى، أخذ الصّف استراحة وخرجنا نحن الإثنين لكي أدخّن. سألني إن كنت جاهزاً، فقلت لا، سأذهب إلى المنزل. كيف كان من الممكن أن أحاضر بعد ذلك؟ كان عليه أن يجرّني إلى الداخل. لكن كل شيء كان على ما يرام. الطلّاب لاحظوا أنّي شاب وخائف، فكانوا لطفاء معي.

في نفس الوقت، كنت تكتب «الوجوه البيضاء»، رواية تُفهم معظم الوقت على أنّها رمز للوطنيّة في لبنان خلال الحرب. هل تراها كذلك؟

لست متأكّداً أنّها رمز، بالرغم من أنّني أستطيع تفهّم من يراها بتلك الطريقة. الرمز الوطني يدور حول بناء وطن جديد، يحكى من خلال قصص أفرادٍ ممثّلين. هكذا أفهم هذا المصطلح. لكن «الوجوه البيضاء« هي رواية عن التشظّي الإجتماعي. هي عن التفكك لا عن البناء. وطريقة السّرد فيها ليست رمزيّة، بل واقعيّة. «الوجوه البيضاء» هي قصّة رجل عاديّ -خليل أحمد جابر، ساعي بريد- يُقتل بلا سبب ويرمى فوق كومة زبالة. يمكنك أن تعطي قصّته تفسيراً رمزيّاً، لكن هي أيضاً قصّة تقاوم أي محاولة لاستخلاص أيّ معنىً منها. بطل الرواية يُقتل لسبب لا نعرفه.

الرواية تبدو وكأنّها تحاكي، في مصطلحات رسمية، التشظّي الّتي تمثّله. يبدو هذا خياراً خطيراً.

فلنضع الأمور في سياقها. نحن نتحدّث عن فترة الحرب الأهليّة -والتي كانت في الحقيقة عدة حروب صغيرة- الّتي أتت بعد الغزو السّوري عام 1976 وقبل الإجتياح الإسرائيلي عام 1982. الجيش السّوري كان قد دمّر الحركة الوطنيّة، واليسار اللبناني، وقد دفع ذلك مجتمعاً كان لديه ميول تفكّكية إلى التحلّل الكامل. البلد كانت قد أصبحت مسلخاً. أعتقد أن قول ذلك يتطلّب نوعاً من اللامبالاة. لا أجد أي طريقة لتجنّب ذلك. الحرب لم يعد لها معنى، كانت تكرّر نفسها. كان هذا واقعاً. لكن يصعب قوله للناس، بعضهم بطبيعة الحال، ما زالوا يحاربون. أنا شخصيّاً كنت ما أزال أحارب.

منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل خاص، لم تعجبهم روايتك.

لم تعجبهم لكن ذلك لم يكن مفاجئاً. عرفات كان قد حثّني على الإستقالة من مركز الأبحاث قبل ذلك بعامين.

لماذا؟

إن كنت لا تعرف القصّة، فمن المهم أن أخبرك بالحقائق. في ذلك الوقت، كنت مدير تحرير «شؤون فلسطينية» في مركز الأبحاث، ومحمود درويش كان رئيس التحرير. في أحد الأيّام، جاء رجال الأمن وقالوا أنّهم أُرسلوا ليستجوبونا، بأمر من عرفات. السبب الّذي ذكروه كان سخيفاً. كنّا قد نشرنا مقالاً لهادي العلوي، عراقي شيوعي لم يأخذ طريق فتح، والقيادة لم توافق. لكن كانت تلك حجّة. السبب الحقيقي كان أن عرفات لم تعجبه الطريقة التي أدرنا فيها المجلّة. لم تكن عضواً في الحركة، نشرنا أشياء تنتقد القيادة. كان موقفهم أنّك لا تستطيع انتقاد الثورة. موقفنا كان أنّك يجب أن تنتقد الثورة، وإلّا لا تكون ثورة! بكل الأحوال، رفضنا، محمود وأنا أن يُحقّق معنا، فاستقلنا من المركز. عندما نشرت «الوجوه البيضاء» عام 1981، كانت ردّة فعل منظمة التحرير الفلسطينية قاسية جدّاً.

ماذا فعلوا؟

نشروا شائعات تقول بأنّني ضد الفلسطينيين وأشياء من هذا القبيل. كما أنّهم تأكّدوا من عدم وجود الرواية في المكتبات. عندما لاحظت هذا، اتصلت بالناشر، رجل يدعى سليمان صبح. سألته ما الّذي حدث فقال أنّ جميع نسخ الكتاب قد بيعت. قلت له اطبع غيرها اذن. قال سوف نرى. فاستنتجت أنّ الرواية قد منعت. لم أستطع التأكّد من ذلك لأنّه لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وذلك أسوأ من المنع الرّسمي! بعد ذلك، وقبل أن يموت، تحدثت مع سليمان في تونس، وكان قد لحق بمنظمة التحرير عام 1982، بعد النفي من لبنان. كان فعليّاً على فراش الموت لكنّه عرف أنني في المنطقة فاتصل بي. قال، سأقول لك الحقيقة قبل أن أموت. أنّه ذات يوم، أتى رجال أمن عرفات -القوّة 17- وأمروه أن يسحب الكتب من المكتبات ويدمّر كلّ النسخ، وهو ما فعله سليمان. لم ألمه. روايتي كانت الوحيدة التي منعت من قبل المقاومة، رغم أنّهم لم يعترفوا بذلك أبداً.

هل فكرت يوماً أنّك ستترك بيروت وتذهب إلى تونس مع منظمة التحرير؟

شجّعني بعض الأصدقاء الفلسطينيين على الذهاب معهم. في رأيهم الوضع في لبنان كان سيّئاً جدّاً حتّى أنّه كان خطراً عليّ. لكن لم أستطع الذهاب.

لماذا؟

بيروت هي المكان الّذي أنا منه. الإسرائيليون كانوا يحتلّون بلدي. ماذا كان من المفترض أن أفعل غير ذلك؟ حين يحتلّون بلدك، تقاوم.

من أسئلة القسم الثاني غداً:

هل بدأت بتجميع القصص عن النكبة الفلسطينية أثناء عملك في مركز الأبحاث؟

هل دار حولك أي شك كونك لست فلسطينيّاً؟

لماذا لم يتعرّض الأدب للتقسيم الطائفي كما كل شيئ في لبنان؟

ما الذي حدث للربيع العربي؟ هل كان ثورة في المقام الأول؟

أخبرني عن روايتك الأخيرة “أولاد الغيتو”.

كيف تستمر في كتابة الروايات بينما كل يوم يأتي بأخبار مآسي فظيعة ومصائب بشرية من محيطك؟