كل من في غزة عائلتي، لكن لا أقارب لي هناك، بعض الأصدقاء. نبهني هاتفي وأنا جالس في مقعدي في القطار، المتجه من تورنتو إلى مونتريال، في أعالي النصف الشمالي من الكوكب، حيث كل شيء يبدو في ظاهره محايدًا وباردًا وجافًا، حتى وجوه الغرباء في القطار، إلى أن محمدًا، صديقي من غزة موجود على الإنترنت. كتبت له:

– كيفك، طمني عنك.

– أنا بخير، عبدالله. صامدون، لكن الوضع كارثي، الموت في كل مكان، لا كهرباء، لا مي للشرب، ولا طعام.

– والعيلة؟

– كلنا بخير، لهلأ!

– دير بالك ع حالك محمد، و ع العيلة، وبوَّس لي كل الأطفال اللي حواليك، وقل لهم يسامحونا.

– ما تخاف صديقي!

انتهت المكالمة، وانفجرت باكيًا، بصوتٍ عالٍ!

تنبه إليَّ الركاب من حولي، سرعان ما لملمت نفسي وأدرت وجهي ناحية الشباك، أتأمل الخضرة ولا أرى فيها سوى انعكاس وجهي على الزجاج الكبير! هذه ليست المرة الأولى التي أبكي فيها منذ بداية الحرب، لكنها المرة الأولى التي أبكي فيها علنًا بهذا الشكل!

أتذكر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ذاك الشاب في عمّان، في احدى المظاهرات، حين قال لرجال الأمن الأردنيين وهم يحمون سفارة الاحتلال، ويقولون للمتظاهرين: “ياللا روُّحوا!”، ليرد: “والله بدنا نروّح، بس مش عارفين ننام، مش عارفين نعيش، مش عارفين ناكل، مش عارفين نتطلع بوجوه ولادنا واخوتنا!!”.

الصدمة هذه المرة أكبر من استيعابنا الفردي والجمعي، ومراكمة الألم والوجع هذه المرة أكبر من أن تنتظم في قالب سياسي بيروقراطي خطابي أو حتى إجرائي، أيًا يكن اسمه: إدانة، شجب، فتح حدود، تحرير، مقاومة، نضال، مواجهة، حرب، طرد سفير، سحب سفير. كل هذا حاصل ولا بد لكن في جزء ضئيل منه. هو حاصل بفعل كثافة كل هذا الألم والوجع والقهر، لكنه ليس حاصلًا كمعادل له، أو إجابة عليه، أو حتى استعارة له (براديغم) لفهمه، حتى تحرير فلسطين ليس استعارة للألم الفلسطيني هنا، وسيظل علينا كفلسطينيين وفلسطينيات التعامل مع كل هذا الألم بعد زوال الاحتلال. فما يحدث لن تحله حرب ضروس، ولن تحتويه كل الحقوق في المقاومة والنضال، وكل أشكال الخطابات.

أين سيذهب كل هذا الألم والوجع، يا ترى؟ هل ستحتويه دراسات الصدمة والذاكرة Memory & Trauma Studies؟ كيف لها أن تفعل ذلك وهي التي باتت حبيسة السياسي والتحليل النفسي، والدراسات الاكلينيكية، بكل تاريخها الاستعماري والأبيض. ما معنى أن يتراكم فينا جميعًا كل هذا الألم؟

في دراسة قدمتها عن موضوعة الألم والكتابة، في مختبر قفصة للدراسات الإنسانية في تونس منذ أعوام، كنت أظن أن الدولة الحديثة هي أداة الضبط لهذا الألم والوجع، وموضوعته الأساسية، باعتبارها آلة كتابية بشكل ما أو بآخر، تعمل على تحييد الجسد وقوننة العنف الواقع عليه من خلال مباني النحو والصرف، والتي تحولت في الدولة الحديثة إلى قوانين بيروقراطية إجرائية.

لكن هذه المرة حجم الألم والوجع أكبر بكثير من مفهوم الصدمة، واستعارة الدولة الحديثة، هو أمر في جزء منه يقع خارج اللغة، لكنه ليس فراغًا كما يفترض القول بشأن كل ما هو خارج عن اللغة (هايدغر). ولنا في مشهد الشاب مخاطبًا رجال الأمن خير دليل، فالضابط بموقعه الدولاني والشاب بموقعه الاجتماعي إنما يكشفان فروقات المعنى والألم بين اللغة (ياللا روحوا!) والدولة (ضباط ورجال أمن، بتكليفات رسمية، وبعثات دبلوماسية وخطاب شجب ديبلوماسي مؤرشف، وغيره) والجسد(أجساد أهل غزة وأطفالها، وجسد الشاب في المظاهرة، وصولًا إلى عدم قدرته على ممارسة أفعاله الجسدية اليومية. وصولًا إلى كل تلك التداعيات الجسدية التي يمر بها العالم، من حيث كون البكاء هو الأمر الأكثر قدرة على جمعنا كعرب الآن).

لكن ماذا عن الدولة والألم؟

مخطيء من يظن أن الدولة الحديثة كتعبير عن جماعة ما متخيلة، قادرة على التعاطي مع كل هذا الألم وتلك الوحشية وبيروقراطيتهما من خلال قنواتها، باسم تلك الجماعة المتخيلة، أو حتى بهدف حمايتها والتعبير عنها. بمعنى آخر، ما الذي يمكن لضابط الأمن أن يفعله لذلك الشاب، ليعود الأخير طبيعيًا ولو قليلًا؟ هل يكفي أن يفتح له الطريق لمبنى السفارة؟ هل يكفي أن يفتح له الحدود؟ هل يكفي هذا لطمس التماهي الجسدي بين الرجلين على اختلاف موقعهما؟

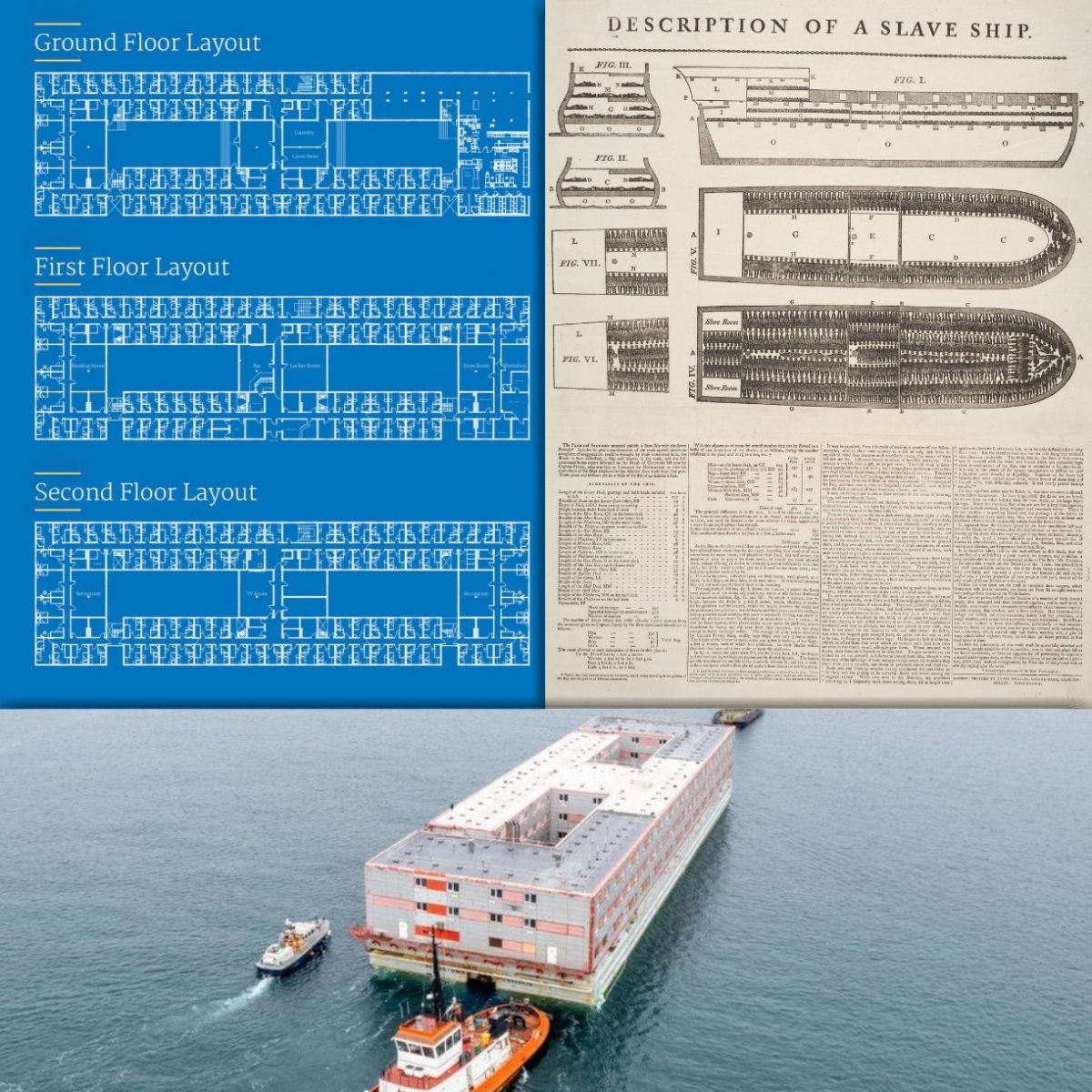

تلك هي أزمة الدولة الحديثة، التي لم تعد قادرة على طرح نفسها باعتبارها إجابة عن سؤال الهوية والوجود والمعنى والقيمة، بل باتت الدولة، أي دولة، بعيدة عن كل تلك المضامين وتداعياتها، وفي أحيان كثيرة مضادة لها. ولنتأمل مخزون الألم الذي راكمته تجارب اللجوء السورية حول العالم، والتي فككت مقولات الحداثة الغربية وتاريخ التنوير وعنجهيته، وأفكار حقوق الإنسان (التي يصر البعض على الإعلاء منها واعتبارها منجزًا دولانيًا، ليسقط في تلميع الدولة الحديثة مرة أخرى!). للدرجة التي جعلت حكومات تلك الدول لا تجد أي غضاضة في فصل الأطفال عن ذويهم، بحجج شتى، أو حتى الالقاء بهم في فنادق عائمة تعيد بوقاحة استدعاءات سفن تجارة العبيد ليس على مستوى الرمز ولكن كذلك على مستوى المكان أيضًا (يُنظر الصوّر: إنجلترا تعلن عن فندق عائم تستقبل فيه اللاجئين – نيسان/أبريل 2023)!

الدولة الحديثة المتأخرة التي شكلها التاريخ المعاصر في حدَثيّه الأساسيين المتعلقين بالألم: الحرب العالمية الأولى والثانية، ونموذجها الأصيل هنا هي الدولة الألمانية ما بعد النازية، والدولة الإسرائيلية، قامت بالأساس كإجابات عن سؤال الألم والصدمة، باعتبارها في شكلها الحالي آلات Machines ضبط إجرائية ولغوية للألم. فالحدث المركزي المشترك لتلك الدولتين هو الهولوكوست، والذي قُدمت الدولة الإسرائيلية باعتبارها في جزء كبير منها إجابة على سؤال المعاناة اليهودية، وفي القلب منه الهولوكوست، الذي تم على يد الدولة الألمانية النازية. فالدولة الإسرائيلية هنا أخذت على عاتقها ضبط وقوننة وحوكمة الألم الفردي والجمعي اليهودي بشأن المحرقة، أيًا كان الثمن، لذا لم يجد بن غوريون، أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال، غضاضة في القول أن ستة ملايين يهودي قضوا في المحرقة هو ثمن مناسب ليكون لليهود دولتهم. بينما كانت الدولة الألمانية بمنحها استحواذًا يهوديًا للألم الجمعي إنما شريكة في إيقاع الألم على شعوب منطقتنا في هذا العالم، دون أن تعترف به، وأن يصبح هذا التكوين أو التركيب الأدائي للتعاطي مع الألم هو جزء من شخصيتها التاريخية، وهي التي قامت بمحارق في نامبيا وغيرها، تشرعن محارق غزة الآن!

بكل دراسات الألم والصدمة والتحليل النفسي، نجد أن الدولة الإسرائيلية كجهاز لغوي وخطابي وبيروقراطي (مع التأكيد أن ثمة عامل لم يتسع له المتن هاهنا بالتفكر والنقاش وهو أن تكوين الدولة الإسرائيلية لم يبدأ بمجتمع فمؤسسات، إنما بدأ بمؤسسات تمت تعبأتها بالمجتمعات المستوردة، ولذلك متن آخر!) قد أضافت إلى مهامها تلك إنتاج أجساد/ماكينات اشتهائية Desiring Machines بالتعبير الدولوزي والغوتاريي، يحركها الألم في شكله المضاد، أي في شكل استحواذي مضاد لمفهوم الألم الخارج عن اللغة والدولة، أي ألم الآخرين، أي آخرين، أيًا من كانوا! وهو ما كشفته الحرب الأخيرة على غزة!

فبحسب جيل دولوز وفيليكس غوتاري، “الماكنة الاشتهائية”، أو “آلات الرغبة” في بعض الترجمات، هي كل آلة متصلة بآلة أخرى، تحكمهما الرغبة ببعضهما، بغرض إنتاج أو بناء كيانية ثالثة اجتماعية (أو في المجال الاجتماعي) منفصلة عنهما، أي أن الرغبة تنتج الواقع هنا. كل آلة هي آلة متصلة بجهاز آخر. تعمل كل آلة كفاصل في التدفق من الآلة السابقة عليها أو المتصلة بها، ولكنها في نفس الوقت أيضا تدفق بحد ذاته، أو إنتاج تدفق، ولعل المثال الذي أفرده المؤلفان في كتابهما الشهير Anti – Oedipus هو الطفل حين يرضع من ثدي أمه.

لو سحبنا هذه الاستعارة لفهم العلاقة بين المستوطن (المواطن) الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية الحديثة، لوجدنا أن استحواذ الدولة الإسرائيلية على مخزون الألم التاريخي في حدث الهولوكوست، وترويضه وضبطه، هو الوجه الآخر لإيقاع هذا الحجم من الألم بالآخر الفلسطيني/الغزي، وبالتالي هذا التدفق من الألم يتعادل بين ألم منضبط دولاني وألم تعبيري هوياتي لدى الإسرائيلي في إنتاج آخره، من خلال جسد هذا الآخر وإيلامه إفناؤه!، وبالتالي تفشل الدولة الحديثة في إجابتها عن سؤال الألم أخلاقيًا، بل هي مسبب أساسي له!

ثمة نموذجين هنا لنا أن نستعيرهم لفهم العلاقة بين الدولة بما هي جهاز ضبط للألم والجسد، والجسد بما هو مادة الألم الأساسية، وجزء كبير من موضوعته، والنموذجين أحدهما يتعلق بالدولة الإسرائيلية، والآخر يتعلق بغيرها وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المشترك بين النموذجين أنهما يقعان في نماذج دول استعمارية استيطانية احلالية، وإثنوقراطية لدرجة ما.

النموذج الأول هو قانون “blood quantum” (مقدار الدم الأصلي) في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحدّد بُعدًا بيولوجيًا طوّرته الحكومة الأمريكية من أجل أن تتآكل تدريجيًا المعاهدات التاريخية التي أبرمتها مع سكان أمريكا الأصليين. حيث تمسك سكان أمريكا الأصليين بالمعاهدات التي أبرموها مع المستوطنين البيض لإنهاء الحرب الاستيطانية، بالتمسّك بالحق في رفض المواطنة في حكومة المستعمر الفدرالية والعيش خارجها من خلال كيانات سياسية أهلية مستقلة. وبغرض الانتقام من السكان الأصليين، اشترطت الحكومة الأمريكية ثمنًا لهذا الرفض، يحدّده الطب عن طريق نسبة تطابق ما من العنصر الوراثي. ولاستكمال عنف تلك المنظومة العنصرية التي لاتزال قمة طموحها هي أن تندثر نسبة الصفات الوراثية تدريجيًا عن طريق الاختلاط بأعراق أخرى، حينها تضع يدها على المساحات الجغرافية المستقلة التي يعيش فيها السكان الأصليون وتخضعهم تحت حكمها كمواطنين. الدولة الحديثة هنا تمارس عزلًا جسديًا ولغويًا على الآخر الواقع خارج منظومتها الدولانية، باعتباره مادة لها، تعرف نسفها من خلاله، فهي التقدم والحضارة وهو الوحشية والتخلف والعنف، وبالتالي فإن جسده منتهك ومادة للتذويب. فمن خلال تلك الاتفاقية إنما تعمل الدولة على تفتيت الجسد الآخروي، وتحليله إلى عناصره الوراثية الأولية، ووسمه بالوحشية والدونية والحيوانية لحين ضبطه حداثيًا، وتضمينه داخل مؤسساتها النحوية والإجرائية، وبالتالي فإن مقدار الألم الواقع عليه جراء استيطانه واحتلال أراضيه وقتله، إنما هو الم ضروري لتحديد مؤسسات الحداثة التي يرفض الانضمام لها. (لنا هنا أن نشير إلى أدبيات حيونة السكان الأصلانيين في أدبيات الزومبي وتاريخها الطبي الكولنيالي كما حديث مع سارة بارثمان، والتي يعد قانون “مقدار الدم الأصلي” عنصرًا انتاجيًا أساسيًا في بنائها).

النموذج الثاني هو احتفاظ سلطات الاحتلال الإسرائيلية بجثامين الشهداء الفلسطينيين، في ما عرف بـ”مقبرة الأرقام”. والذي تتحكم من خلاله سلطات الاحتلال بتوقيت المنظومة الزمنية للفلسطينيين بشقيها الرمزي والأدائي، باعتبارهما مكونات لها علاقة بالتعبير الجمعي والفردي، رمزيًأ ولغويًا لذوي الشهداء عن ألمهم. وهو الأمر الذي يعد جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف.

هل يمكن للنقاش الدولاني السياسي أن يكون معبرًا للألم الأصلاني للمستعمَر؟

بصياغة أخرى كيف لنا أن نعبر كمستعمَرين عن كل هذا الألم؟ تكثر الشواهد الفلسطينية بشأن فشل استعارة الدولة الحديثة في فهم النضال التحرري الفلسطيني، الأمر في فداحته يشبه التساؤل الليبرالي العربي: ما الذي يريده أهل غزة؟ ألم يكن لديهم ماء وكهرباء وبنية تحتية وقليل من الحصار؟ ذلك هو النموذج الفج، أما النموذج الأقل فجاجة هو نقاش الحرب الجارية بلغة العلوم السياسية الحديثة، وكأن العلوم السياسية ليست ابنة الاستعمار والمخيال الامبريالي في تحولاته الرأسمالية الأخيرة، لضبط الهيمنة الحداثية على الشعوب المستعمرة!

إذا اتفقنا أن الدولة الحديثة هي أداة ضبط وترويض الألم على مستوى اللغة والإجراء، تصبح العلوم السياسية أداة ذلك الأمر، وبالتالي فهي دائمًا تتعامل معه من خارجه، وكأن الألم مروض ومحتوى، ويجب تحويله إلى إجراء سياسي. وشاهدنا أن النقاش السياسي المتلبس لبوس التحليل السياسي إنما يصر على تحييد العواطف أيًا كانت لفهم مجريات الأمور وتداعياتها، تارة باسم النصر كالقول أن علينا ” تجنّب السجالات والانتقادات إلى ما بعد تحقيق النصر” أو القول “أن علينا تحييد عواطفنا لفهم هذا الأمر”.

إن عزل تأثيرات الألم والصدمة والاكتئاب والوجع، عن السياق المنتج لها إنما هو ضمان لعلاقات القوى في ذلك السياق، وإدامة للصور النمطية بشأن أنماط العنف الحداثية التي فصلت بين ثنائيات كالعقل والعاطفة، والتي تستمد منها مقولات الدولة الحديثة شرعيتها. وهو ما أسماه مارتين بارو بـ”البنية الصادمة”. إن عزل العاطفة عن الفعل والعقل النقدي في فهم ما يحدث إنما يمثل استمرارًا كولونياليًا لمقولات الحداثة الغربية، ومركزية العقل الغربي فيها، ونموذجه الأبرز العلوم السياسية. لذا لطالما ارتبط علم النفس التحرّريّ ارتباطًا وثيقًا بعلم النفس الأصلانيّ، وعلم النفس المناهض للاستعمار، وعلم النفس النسويّ، وعلم النفس النقديّ الّذي يهدف في مجمله إلى تحويل علم النفس إلى نهج تحرّريّ، اجتماعيّ ونقديّ، يسعى إلى العدالة الاجتماعيّة، أو يقاوم الوضع الراهن، ويفهم القضايا النفسيّة كما تحدث في سياقات سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة تاريخيّة معيّنة. النقاش السياسي هنا، يعيد موضعه الدولة الحديثة باعتبارها الضابط الأساسي لتجربة الألم وموضوعته، تمامًا كما تحدث أبو مازن عن استلامه لزمام الأمور في غزة، وكأن الحرب قد انتهت، أو كمحاولة الباحث في العلوم السياسية فهم حديث الفتى الغزي تحت الأنقاض عن رؤيته لملاك أبيض ناصع، وهو يناديه ويرشده إلى المسعفين بعد ساعات من وجوده تحت الأنقاض!

إن الأدوات السياسية التي ينبني عليها الخطاب السياسي المعاصر بشأن أشكال وجود الجماعات المختلفة في السياقات المختلفة، حتى السياقات الاستعمارية إنما هي في ذاتها أدوات متحيزة للحداثة الغربية، وبالتالي لا يمكن لها أن تقوم بفعل إدراكي تحرري، ولو على مستوى الرموز، إلا إذا امتلك المقموعون أدوات السياسة بمعناها الإجرائي، وهنا لنا أن نفهم المسافة الفارقة بين حماس كفصيل سياسي وحماس كمقاومة. أو أن نفهم كيف انتهت كل نضالات التحرر الفلسطينية إلى مخيال دولة أوسلو أو مخيال مؤسسات تاريخية أرشيفية دولانية تعيد انتاج نفس البنى القديمة دون أي نقد لها!

كتبت أودرا سيمبسون في 2017، أن “تحليل الاستعمار الاستيطاني يؤكد لنا أن ما يتناوله لا يفضي إلى الانتهاء من شيء، وأن الأسس القمعية تظل قائمة حتى بعد إبرام الاتفاقيات”، وأن في المفهوم المركزي لسياسات العالم التي أسستها حضارات قامت على الاستعمار الاستيطاني، ضمن أشكال أخرى من الاستعمار، دائماً تطمح إلى طي تلك الفصول من التاريخ.