تجهد الكتابة الشعرية عموماً في سياق محاولتها القبض على التجربة الشاملة لحظة الانفصال والاتصال مع الواقع إلى خلق نسقها الجمالي المغاير والمنفلت من رقبة القناعات المطمئنة والرضا المزوّر للإنسان عن عالمه بحثاً عن عالم أفضل. لكن هذا السعي يصطدم دائماً بوعورة الطريق الشعري وصعوبة “الكشف عن عالم لايكف عن الكشف” واستحالة الوصول إلى ينبوع الشعرية الصافية وجذورها في خضم تحولات مياهها واندفاعها في مجرى لايعرف الثبات والاستقرار، ولا يمكن الركون فيه إلى امتلاء ما، فالكمال في الطريق إلى امتلاكه لا يعني سوى النقصان.

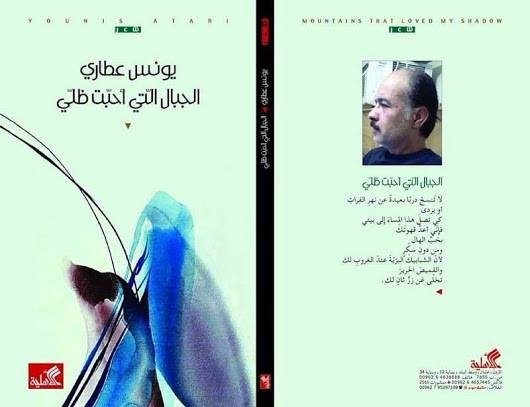

وتأتي باكورة أعمال الشاعر يونس عطاري في مجموعته «الجبال التي أحبت ظلي» والصادرة حديثاً عن دارالأهلية للنشر في عمّان، في هذا السياق محاوِلة التعريف بنسقها وخصوصيتها في الحوار الجمالي مع الموجودات عبر تشكيل شعري تأسره غواية الذهاب إلى المجرى لا التحديق على ضفة من ضفافه.

“الأمي عابد اللغة

الصامت سيد الكلام”

ولغة الصمت هي لغة التأمل والتوهج الداخلي لغة الكشف والسعي خلف المضمرات بينما لغة الصوت تحيلنا إلى المعطى والمنجز والمُقال.

لكن النصوص في المجموعة ليست واحدة في تناولاتها، وكيفية معالجتها الفنية للحالات المعطاة رؤية ورؤيا، لذلك اختلفت مستويات التشكيل فيما بينها حتى داخل النص الواحد. فتارة يكتفي الشاعر بنثارات التوصيف الخارجي وتمثلاته في انكشاف الحواس الأولي على موجوداتها، وتارة أخرى يتألق في اصطياد دلالات مضمرها الجمالي وتوقه في تراسل الحواس ومشاغلاتها

“بسيط جداً حبيبي

يخرج والظن

لديه دروب تميل

يرش بالرحيل ظهري

فأسند قلبي إليه

وأعلق الفاكهة”

فلحظة الكتابة هنا حارة في توقدها تستعين بشغفها الداخلي على كثرة المتنافرات الحسية ومباعداتها في الخارج، سعياً إلى إعادة ترتيب وبناء علاقاتها ضمن كشف جامع واحد في التشكيل دون الوقوع في حبائل احتشاد القول وزوائد الكلام:

“أيا أهل الشام

منذ بيت صغير كان لي

لا تدلقوا ماء عنبكم

في بردى

فقد غسلت شعري بالزيت البلدي

كي لا يؤجل عريي

حبيبي

ويسكب أصبعاً في الشمعدان”

وفي هذا النوع من الكتابة الشعرية الذي يتخفف كثيراً من شمولية القول وأسئلة القضايا الكبرى وغواية الصوت الخارجي وهيمنته على المنجز والمبثوث والمعلن يصبح التشكيل الشعري متطلباً أكثر في خصوصيته وحاجته إلى عين اختزالية مدربة وعالية في قدرتها على اكتناه التفاصيل وشحنها الجمالي وإيصال الانفصال فيها إن صحت التسمية دونما انزلاق إلى التبسيط أو التخلي عن انزياح اللغة كعلامة أساسية من علامات الشعرية:

“حسبت يديه

تفرك الدراق

حسبته

غافل القنديل

قليلاً

رآااااني

حسبته احترق”

وغالباً ما يذهب العطاري بالمحاولة إلى درجاتها القصوى ضمن تفتحات الذات وانكشاف وعيها في مرآة محيطها متكئاً على اللحظة الأولى كعتبة وقوف كامل بدءاً من العنوان وليس انتهاء بمفتتح النص:

“أول البر يسبيني

فأرسم وجه محبوبي

فاتحاً عينيه على البحر

يتساقط خداً خداً

على الرمل الوهاج

نخلتان يداه

وأنا منارة تتلوى وتنبسط”

أما في نص «الجبال التي أحبت ظلي» الذي اختاره ليكون عنوان المجموعة فيذهب فيه نحو شكل من اشكال المحو بعد الكتابة لتخليص المحسوس من شوائبه وأثقاله على سطح الكلام ومحاولة الجمع بين الحضور والغياب بين ذاكرة المكان والتوق إلى كتابته في ثمالة وشفافية تبعده عن مصيدة السرد المباشر وتقريريته:

“لم أطأ بعد مرج بن عامر

فما زلت في انتظار هدهدين

يحطان على شجرة اللوز

كم سنبلة لي

بعد مرور جبل على ظلي

أو جبلين”

فبين تأثيث المكان كما نلاحظ وصبوة الشعري في احتواء تشظياته في الذاكرة يظل التشكيل يعلو ويخفت في توسعاته الأفقية وقدرته على استبصار معطياته:

“جاراتي خرجن عصر هذا اليوم الدمشقي

لسوق الخضار

جلبن صنوك من الفاكهة

ليحلو لي انتظارك”

وطبعا هذا الترسيم المباشر في المقطع لا يستقيم مع ما قبله من تأسيس في الكلام، وإعادة صوغ نثراته الجمالية كقوله مثلا:

“كم سنبلة لي

بعد مرور جبل على ظلي…”.

وبالتأكيد هذا الفارق يتأتى من كيفية التناول والبناء بين الحالة والمفهوم

ففي الأولى تسحرنا لغة الصمت مجازاً بانكشافها الداخلي لحظة الكتابة، بما فيها من شغف وتيقظ واستبصار، وفي الثانية تهيمن لغة الصوت الناقلة المنجزة فتخفت إضاءات اللغة ولا يذهب الكلام أبعد مما فيه، فالشاعر يغرف هنا من المحدد والمنجز لذلك تكثر شروحات السرد واستطراداته:

“فأني أعد قهوتك بحب الهال

ومن دون سكر

لأن الشبابيك البرية

عند الغروب لك

والقميص الحرير

تخل عن زر ثان لك”

وينطبق القول على نصوص أخرى كقمر بارد وهريس التمر وحزنك المثالي ومن الأخير نقتطف:

“حزن السيدات اللواتي اجتمعن عند قبر ولي صالح

واتكأن على أغصان ليمونة

حيث اختبأت تحت جلابيبهن السود العصافير البرية

هرباً من الصياد

هذا الحزن يزهر كل لحظة سوسنة

فأميل ما استطاع قلبي من فرح”

بينما يستعيد الشاعر في نصوص أخرى «كالتوالد والجهات والياسمين» – على سبيل المثال وليس الحصر- مهارته بالبناء والموازنة بين الساكن والمتحرك داخل وخارج النص.

ومن نص التوالد نقتطف:

“بالمعصم الناهض فضة

لينت كل الهواء

عفرت بالوداع قمر دمشق

فساح على النافذة وغفا”

وأيضا قوله:

“ها جئت إليك طيراً

يتفقد بالحنين الريح

اتكاءات الياسمين الأولى

نوافذ الشمع المعلقة بالدوالي

والناي يسند الزفرة

يلوح للخارجين خلفي

بالنداءات

بالنفي في غبار الرحيل..”

ويستمر هذا الهدير بعذوبته مع نصوص «انفكاك» و «برج القوس» و «ثمالة الواقف»، ففي «برج القوس» مثالاً ثمة انسيابية عذبة واضحة في جريانها وطراوة كلامها، وكأنها صلاة عاشق متيم:

“و”ابتسام” ميدان العذوبة

خيول الموج تدافعت

تحاور الاستواء العالي

ارتفاع الدهشة الأولى

وقالت:

لن أزف إلى التراب حبيبي

أنا فتاة الماء

اغتسلت تحت عرش الدوالي

بالبارود والحناء…”

وعموماً نصوص «الجبال التي أحبت ظلي» تغري النقد للمساءلة من داخلها لا من تحديدات مسبقة للكتابة الشعرية ولا ندعي هنا القول الفصل في هذه القراءة إذ غالباً ما نطيع الشعر أكثر مما نستطيعه، فلا تأخذنا غواية الامتلاك إلى أصولية في المحاكمة واستبداد في معياريتها.