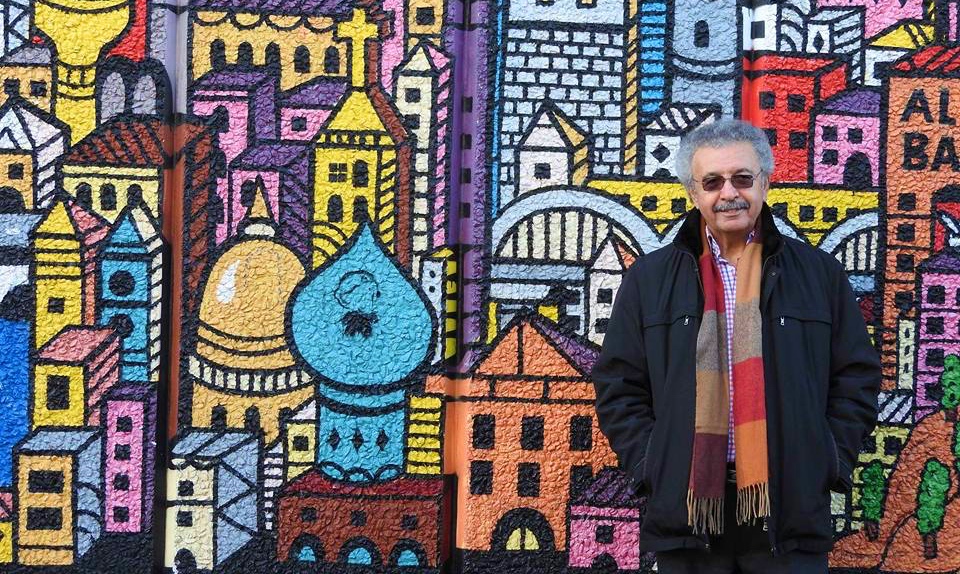

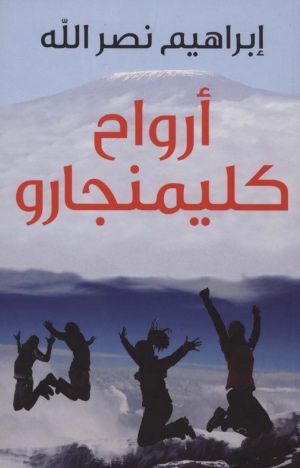

يُعدّ الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله (1954)، الفائز بجائزة “كتارا” لعام 2016 عن روايته «أرواح كليمنجارو»، والتي تبرع بقيمتها (60 ألف دولار) لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، يُعدّ من أهم الروائيين الفلسطينيين والعرب في الربع الأخير من القرن العشرين، وهو صاحب مشروع روائي يمكن اعتباره الأهم بين مجايله من كتّاب فلسطين.

ومنذ تفرغه للكتابة منذ العام 2006، نشر حتى الآن 14 ديوانًا شعريًا و16 رواية من ضمنها مشروعيه الروائيين (شرفات) التي صدر منها ست روايات آخرها «حرب الكلب الثانية»، و(الملهاة الفلسطينية)، والأخيرة ملحمة روائية درامية وتاريخية من تسع روايات حتى الآن، تغطي 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث، وهو أمرٌ فريدٌ في الأدب العربي المعاصر.

وقد اختيرت روايته «براري الحُمّى» من قِبل صحيفة “الغارديان” البريطانية، كواحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي عام 2012. وهو حاصل على عدة جوائز منها: جائزة “تيسير سبول للرواية” 1994، وجائزة “سلطان العويس للشعر العربي” 1997، وجائزة “القدس للثقافة والإبداع”، التي منحت لأول مرة عام 2012 تقديرًا لأعماله الأدبيّة.

في هذا الحوار الذي خصّ به إبراهيم نصر الله “رمّان” نتعرف أكثر على تجريته الأدبيّة، وآخر أعماله الروائيّة والشعريّة..

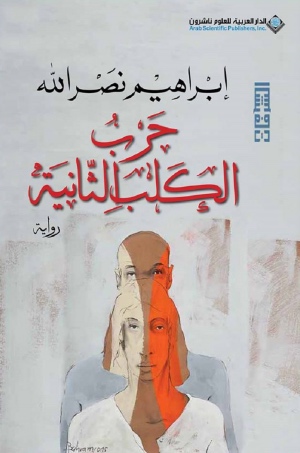

«حرب الكلب الثانية» هي آخر عمل روائي صدر لك (نوفمبر 2016)، وهي الرواية السادسة من مشروع (الشرفات) الموازي لمشروع (الملهاة الفلسطينية). تدور أحداثها في المستقبل، وبذلك تكون أول رواية من هذا النوع في تجربتك الإبداعية. ما الذي يمكن أن تقوله لقراء “رمّان” عن هذا العمل؟ وعن هذين المشروعين؟

رواية «حرب الكلب الثانية»، محاولة لتأمل المستقبل، ولكن ليس في مداه البعيد؛ من خلال تأمل الحالة التي وصلت إليها البشرية، ووصل إليها عالمنا العربي، وأعني هنا: حالة التوحش، التي باتت قلقًا يوميًا لكل إنسان، وباتت جزءًا من المخاوف العامة التي تتحكم بصورة أو بأخرى في السلوك الإنساني للبشر، ما يدفعهم لإعادة تعريف كلمة الوطن، الأمن، السلام، المصير. لقد بدأ التوحش بالأنظمة، وما لبث توحشها أن انتقل إلى فئات كثيرة لا تؤمن اليوم إلا بالقتل والدمار.

وهذه الرواية واحدة من مشروع “الشرفات”، الذي أعتبره مساحة موازية لـ”الملهاة الفلسطينية”، ولا يمكن أن تكتمل “الملهاة” إلا به، لأنه الوجه العربي الذي بات أشد قتامة من أن نطلق عليه صفة الملهاة، فإذا كانت فلسطين منذ أكثر من مائة عام عصية على المحو والاستئصال من الضمير، فإن ما يحدث من محو للأوطان العربية، بطريقة مرعبة، يقتضي منا أن ننظر للوضع العربي كمأساة، ولذا، فمشروع الشرفات بالنسبة لي هو مأساة، لأن ما يحدث للعالم العربي وللإنسان العربي من تدمير متسارع، يعصف بالأوطان العربية وفلسطين في آن.

هل يمكن للكتابة الروائية التنبؤ أو استشراف المستقبل، وهل تعتقد أنك استطعت فعل ذلك؟

كلمة التنبؤ كلمة قد تخرج من سياقها الحقيقي هنا، لكن الكاتب باستطاعته أن يقرأ الواقع، مثل أي محلل، أو باحث سياسي، اجتماعي، أو عالم مناخ، ويصل إلى نتيجة مفادها: إن مجموع العوامل التي تتراكم وتتفاعل، ستصل بالضرورة إلى نتيجة ما، يمكن أن نعرفها.

بالنسبة لي، أتمنى ألا أكون قد نجحت في استشراف المستقبل، لأنني لا أريد لهذه النهايات السوداء التي كتبت عنها أن تتحقق، لأنني لم أكتب الرواية إلا للتحذير من هذه النهايات، في محاولة لتلافي وقوعها. هذه الرواية أشبه بهزة عنيفة للقارئ تقول: “إذا ما واصلنا التصرف بالطريقة التي نتصرف فيها الآن، فها هي النتيجة التي سنصلها”.

أنتقل معك للحديث عن روايتك «أرواح كليمنجارو»، ماذا عن مغامرتك أيام الصعود والهبوط التسعة لقمة الجبل الإفريقي “كليمنجارو” ومنها (يصل ارتفاعها إلى عشرين ألف قدم)، مع مجموعة من الأطفال الفلسطينيين ممن فقدوا بعض أطرافهم جراء العدوان الصهيوني على غزة؟

لا أعرف إن كان من الممكن تلخيص تلك التجربة، بعد أن كتبتها في رواية من 380 صفحة، لكن التجربة كانت مهمة لي إنسانيًا، ومهمة لكل من شارك فيها، وربما ساعدتنا الرواية جميعًا، الكاتب، وأبطاله، على إعادة الصعود الروحي مرة أخرى، ولكن من زاوية لم نكن ندركها تمامًا في لحظات الخوف، والألم، والتحدي، والانتصار في النهاية. ولكنني سعيد بالأثر العميق الذي تركته الرواية على القراء، بحيث وصل الأمر ببعضهم إلى الذهاب لصعود الجبل، بحثًا عن قمته الخاصة. كما جاء في الرواية: “لكل إنسان قمة عليه أن يصعدها وإلا بقيَ في القاع مهما صعد من قمم”.

قلت في شهادة لك: “إن «أرواح كليمنجارو» هي الرواية التي تمنيت دائمًا أن أكتبها”، هل لك أن تضيء لنا هذه النقطة؟

كنت أحب أن أكتب رواية متعددة الشخصيات على مستوى اللغة والدين والأفكار والجنسيات، والأماكن، وفيها نجد: ألاسكا، نيويورك، مصر، تنزانيا، الأردن، لبنان، غزة، الخليل، نابلس، باريس…، رواية عن لحظة التحدي المطلق لقدرة الجسد، واختبار الروح، وفيها ذلك الفائض الدلالي الذي يلمس قلب كل إنسان، أينما قرأها. رواية تحاور ثقافات متعددة، وأعمالًا فنّية وأدبيّة بارزة، وتمتلك جرأة إعادة النظر في هذه الأعمال، وتوسيعها، مثل قصة «ثلوج كليمنجارو» الرائعة لهمنغواي، والتي أظنها ظلمت الجبل، وظلمت بطلها الذي لم يصعد الجبل أيضًا، فذهبتْ بها رواية «أرواح كليمنجارو» إلى منطقة مختلفة، أو لنقل صعَّدتها.

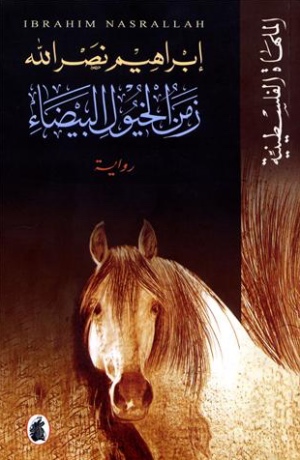

«زمن الخيول البيضاء».. رواية النكبة الفلسطينية

تقول الناقدة الفلسطينية الدكتوره سلمى الخضراء الجيوسي عن رواية «زمن الخيول البيضاء»، “إنها الرواية التي كانت تنتظرها النكبة الفلسطينية بحق”. ما هو تعليقك؟

هذا رأي كبير من أستاذة كبيرة، وصاحبة أهم مشروع لترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية، ويسعدني أن دائرة تلقي الرواية تتّسع عامًا بعد عام، فرغم مرور عشر سنوات على صدورها، هذا العام، واصلت التقدم كواحدة من أكثر الروايات العربية مبيعًا، وصدرت لها طبعتان بالإنجليزية. وحسب استطلاعات القراء في موقعهم الأهم: “جودريدز”، فهي الرواية التي اختارها القراء رواية أولى بين الروايات الفلسطينية، وتليها مباشرة «قناديل ملك الجليل». ومن الرائع أن يلتقي الرأي النقدي الكبير، مثل رأي الدكتوره الجيوسي، مع ذائقة القراء النوعيين.

كيف يكتب إبراهيم نصر الله رواياته؟ وما هو دور الكتابة، في زمن يتسم بتشوهات كثيرة كالقتل بدم بارد من أجل الكرسي، و”الدعشنة” والحروب الطائفية والتفريط بالأوطان…؟

الشيء الذي لا أشك فيه هو دور الأدب، سواء لتأثيره فيَّ وعليَّ طوال سنوات عمري، أو تأثيره في القراء، كما ألمس من رسائلهم إليّ، الرسائل التي تأتيني من عالمنا العربي ومناطق كثيرة من هذا العالم.

في ظل تغييب العقل اليوم، يتقدم الأدب ليضيء القلب بقيم العدالة والحريّة والحق والتاريخ الجميل، والمستقبل، والحب.

أما كيف أكتب. على مستوى الرواية، أفكر فيها على الأقل خمس سنوات، وأدوّن ملاحظات، وأسجل أفكارًا، وإذا تطلب البحث فإنني أعدّ لها كل ما تحتاجه، ثم أبدأ الكتابة، وتكون يومية، حتى أنتهي، ثم أتركها وأعود لها، أحيانًا أعيد كتابتها أكثر من خمس مرات، وقد تصل إلى عشر مرات. ثم يقرأ أصدقاء أثق بذائقتهم العمل، وأعتبرهم المقياس الصعب، وبعدها أراجع النص وأرسله للناشر. ودائمًا هناك عدة أفكار روائية لدي تسير جنبًا إلى جنب، وفي النهاية أكتب التي تنضج فكرتها، وحالتها النفسيّة قبل بقية الروايات.

في الشعر، أيضًا، حين أدخل الحالة، أكتب يوميًا، ولا أكتب الشعر والرواية في الفترة الزمنيّة نفسها.

نرى أنك تزاوج أحيانًا في أعمالك بين الواقع والخيال كما في «أرواح كليمنجارو»، وأحيان أخرى توظف الخيال في رواياتك التاريخيّة كما فعلت في «قناديل ملك الجليل». كيف تفسر ذلك؟

لا معنى للرواية بلا خيال. كنت أتحدث مؤخرًا مع أحد الآباء المثقفين، وكان يقول لي إن ابنه أخبره أنه لا يطيق روايات أحد الكتّاب العرب، وهو اسم كبير، وحين سأله، لماذا؟ نحن تربينا على أعماله! فرد الابن: إنها بلا خيال. والحقيقة أنني خجلت من أن أبوح للأب بأنني لم أحب أعمال ذلك الكاتب، ولم أستطع أن أنهي له أكثر من عملين أو ثلاثة، ولكن ذلك الابن لخّص الأمر لي، وفهمت، لأول مرة، أنني لم أحب ذلك الكاتب، لذات السبب.

الخيال في الرواية هو الكاتب، ورؤية الكاتب، والباقي معلومات، وقائع، نحتاجها، لكي نتكئ عليها لطرح رؤانا ككتّاب، فالحدث الواقعي ذريعة لوجود الخيال.

هناك من يرى من النقاد أنك تؤرخ لتاريخ شعبنا الفلسطيني بالكثير من دقة الباحث وليس الكاتب فقط، فتكتب “الرواية التاريخيّة البحثية”، لا “التخيلية”، فالزمن يمتد في «قناديل ملك الجليل» (85 عامًا)، وفي «زمن الخيول البيضاء» (75 عامًا)، وفي «أعراس آمنة» (من بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى ما بعد الانتفاضة)، ويعتبر هؤلاء النقاد أن “في هذا النهج، إنجاز على مستويات عدة، أهمها ما يتعلق بأهمية فعل الكتابة في تشكيل الوعي الجمعي عبر رواية أكيدة، تشير بشكل واع إلى أحقية الفلسطيني في أرضه وتاريخه”. ما هو رأيك؟

منذ بداية مشروع “الملهاة الفلسطينية”، كان الهاجس الأساسي لي أن أقدم رؤيتي للقضية الفلسطينية وتاريخ شعبها، وفي الوقت نفسه كنت أدرك أن القضايا الكبيرة بحاجة لمستويات فنّية عالية للتعبير عنها، ولذا فإن تحويل التاريخ إلى فن، أو رفعه إلى مستوى الفن، هو وحده ما يجذره في الضمير الإنساني، ولكي تكون الروايات المكتوبة، أو النصوص، أيًا كانت، شعرًا أو نثرًا، جزءًا من تاريخ الشعر وتاريخ الرواية، وحين تتمكن هذه النصوص من أن تكون في هذا السياق، أي التاريخ الأدبي، تصبح القضية نفسها جزءًا من التاريخ الأدبي، وتاريخ القراءة، والتلقي، وجزءًا أساسًا من الضمير. أبحث من أجل كتابة الرواية، كمن يريد أن يقدم رسالة دكتوراه، يمكنه الدفاع عنها أمام أي لجنة علمية، وفي الوقت نفسه أكتب بحريّة الكاتب، الذي لا يرى أن هناك حدودًا للتجريب والمغامرة. وحين فكرت أن تكون كل رواية من روايات “الملهاة”، كما روايات “الشرفات” أيضًا، مستقلة تمامًا عن الأخرى كنت أسعى لتجديد الخطاب الجمالي لكل رواية، بحيث تكون كل رواية محاولة فنّية جماليّة، بذاتها، وليس فقط لانضوائها تحت مشروع “الملهاة” من حيث الموضوع. وهذا ساعدني في الحقيقة لأن أتجدد باستمرار، لأنني أعتبر نفسي واحدًا من المولعين بالتجريب، ولعله متعتي الكتابية الأهم.

أدب الأزمنة الثلاثة..

هل تتفق مع الرأي القائل إن “الرواية تحكي ما لم يقله التاريخ”؟ وبرأيك ما هي الحدود الفاصلة بين الكتابة الروائيّة والتوثيق أو التأريخ؟ وهل تدرج رواياتك ضمن “الروايات التاريخيّة” أم “رواية الذاكرة”…؟

الرواية تقول رؤية كاتبها في التاريخ، ورؤيته في الذاكرة، والمصير، وأرى أن كل رواية جيدة هي رواية عن الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل. لأنها تكثّف البشر في وحدة هذه الأزمان، أي في زمن القراءة. وفي ظني أن كل الروايات روايات تاريخية، وليس فقط التي تتناول الماضي، فالحاضر الذي يمكن أن تكتب عنه اليوم، هو ماض بالنسبة لقارئ الغد، والتاريخ ليس الوقائع الكبرى، بل المعنى العميق لطبيعة حياتنا الروحية، الثقافية، السلوكية… في أي لحظة. ومن لا يستطيع أن يعبّر عن السلوك اليومي للبشر، والهاجس الروحي في لحظة زمنيّة ما، لا يستطيع أن يكتب رواية، مهما كان تصنيفها النقدي.

لديك اشتغالات إبداعية متعددة إضافة لكتابة الرواية، كالفن التشكيلي والشعر، كيف تستثمر هذه الفنون في نصك السردي؟

هذه الفنون، تساعدك على أن ترى ما حولك بصورة مختلفة، لأن أدواتها مختلفة، وحين تعايشها تصبح جزءًا من وعيك وذائقتك ولغتك، ولاوعيك أيضًا، لأنها تصبح كالهواء الذي تتنفسه، وكما لا تستطيع أن تقوم بعملية تحليل لكل شهيق يصل إلى رئتيك أو زفير يخرج منهما، تصبح هذه الفنون أنت، لأنها ذائبة فيك، ولذا أرى أن بعضًا ممن حاولوا استدعاء هذه الفنون عنوةً إلى نصوصهم، فشلوا تمامًا، إذ لا يمكنك أن تثبت أن المُزارع الذي ألبسته ملابس رائد فضاء، رائدَ فضاء فعلًا، لمجرد أنه يرتديها.

في عدد من رواياتك استطعت توظيف تقنية السينما في النص؟ كيف استطعت ذلك؟ وأي من هذه الروايات تستطيع أن تقول إنها تصلح لتكون فيلمًا سينمائيًا، غير رواية «قناديل ملك الجليل» التي حققها بصريًا المخرج الفلسطيني رامز قزموز في فيلم وثائقي؟

ربما لأن السينما من أهم الفنون التي أثرت فيّ، وحين كتبت عنها وأصدرت كتابين، تأصّل تأثيرها، لأنني بتّ أحاورها من داخلها. كل رواية يمكن أن تتحوّل إلى فيلم، أو قطعة موسيقية، أو باليه. لكنني أطمح لأن تقدم رواياتي بمستوى فنّي أرضى عنه، لأن علاقتي بالسينما تحكمني، من خلال معرفة النماذج الكبيرة فيها. فيلم العزيز رامز قزموز هو فيلم وثائقي، لم يستند إلى رواية «قناديل ملك الجليل»، العمل الذي استند إليها هو مسرحية حملت العنوان نفسه، وقدمتها فرقة المسرح الوطني الفلسطيني / الحكواتي، وهي تلاقي نجاحًا رائعًا الآن حيثما عرضت، أما على مستوى الدراما السينمائية، فأظن أن روايات مثل: «قناديل ملك الجليل»، «زمن الخيول البيضاء»، … بحاجة إلى مستوى لا يقل عن فيلم «عمر المختار» للراحل الكبير مصطفى العقاد. وفقط، إذا توافر مثل هذا الإنتاج، سأوافق على تحويلهما إلى فيلمين.

ما هي أسباب فشل مشروعك مع المخرج السوري حاتم علي، في أن تحول رواية «زمن الخيول البيضاء»، إلى مسلسل يُعرض على شاشات التلفزيون العربية؟

السبب الوحيد هو الواقع العربي الذي يتراجع لصالح إسرائيل، والفضائيات العربية لا تبدو اليوم معنية، بما يحكمها من سياسات دول، لا تبدو مستعدة لتقديم عمل كبير عن فلسطين، يغضب الصهاينة. هذا هو السبب، وإلا فقد كان المخرج الكبير حاتم علي قد وقع عقدّ المسلسل مع المنتج، وتم الاتفاق معه في عمّان على ذلك حين التقينا جميعنا، ومن بعده هناك مخرجان بارزان من أكبر المخرجين العرب في مجال الدراما التلفزيونية، متحمسان لإخراج هذه الرواية.

الرواية قرّبتني من الشعر أكثر..

هل تتفق مع مقولة إن “عالم السرد والرواية يعيش عصره الذهبي”؟

يذكرني ما يحدث اليوم بقوة الكتاب في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. في الأمر شيء كبير من عودة الوعي، والسعي للعثور على إجابات لأسئلة الإنسان العربي المقلقة، ولحسن الحظ فإن الشباب هم الذين عادوا للقراءة، والفتيات والنساء بشكل خاص، ولحسن الحظ أيضًا أن الرواية العربية تطورت كثيرًا، ولنقل في نماذجها البارزة، وأصبحت مغرية للقارئ مثل أهم الروايات التي تكتب عالميًا اليوم.

نلت مؤخرًا “جائزة كتارا” (فئة الرواية المنشورة)، عن رواية «أرواح كليمنجارو»، هل تؤمن بأن الجوائز تساهم في صناعة الروائي وتطوير تجربته وترويج اسمه؟

إن لم تروِّج الجائزة للكتاب والروائي، فهي تكريم له، وبمثابة تحية له من الجهة المانحة، ولجنة تحكيمها، على ما قدمه. لكننا أيضًا نعرف أن الجوائز ليست تذكرة دخول للتاريخ الأدبي، فبعض الكتاب تظلمهم الجوائز التي يحصلون عليها، لأنها تكشف ركاكتهم وعدم أحقيتهم، أو تجعلهم يظنّون أن لديهم شيئًا كبيرًا، هو في الحقيقة ليس فيهم. هناك كتاب يموتون ما إن يحصلوا على جائزة، وهناك كتاب يندفعون إلى الأمام. وهناك كتاب لا تمحوهم الجوائز إن حجبت عنهم، ولا تزيد من قيمتهم إن مُنحت لهم، وفي النهاية، الجائزة التي تُمنح لكاتب يستحقها، هي تكريم للمانح وتكريم للروائي، وهناك جوائز تقل قيمتها عامًا بعد آخر، بسبب ركاكة اختياراتها للفائزين بها.

ترجمت بعض رواياتك إلى اللغة الانكليزية، وبعضها صدر في أكثر من طبعة، ما الذي يعنيه لك ذلك على الصعيد الشخصي؟ وكذلك من ناحية ترجمته لقرّاء لغة أخرى؟

لدي خمس روايات صادرة بالإنجليزية واثنتان تصدران هذا العام، وربما رواية ثالثة أيضًا، كما هو متوقع، وهذا يعني لي أن هناك كتبًا حملت هواجس فنّية وإنسانيّة وتاريخيّة تتعلق بنا، قد وصلت إلى قارئ آخر، ولعل هذا الكتاب، أو ذاك، يساعده على أن يطل على جمال ثقافتنا، وإنسانيتنا. وستبقى الترجمة دائما هي ذلك المركب الذي يتنقّل بين ضفتين ويحاول توحيدهما بكل ما هو جميل وطيب وحُر.

هل ثمّة رواية محددة، كنت تتمنى ترجمتها ولم يحدث إلى الآن؟

هي «أرواح كليمنجارو»، فقد ترجمت منذ عامين ولم تصدر بعد، بسبب إشكالات محزنة مع الناشر العربي، آملًا أن تُحلّ قريبًا، هذه الإشكالات أعاقت نشرها بالإنجليزية كما أعاقت نشرها بلغات أخرى أيضًا.

هل توافق على أن “الإغراق في المحليّة هو بوابة الكاتب للعالمية”؟ وهل أنت معني بأن يكون نصك عالميًا؟ وأن تكون ضمن قائمة أدباء العالم في الألفية الثالثة؟

ليست هناك وصفة جاهزة في الأدب، فهناك كتّاب يكسرون الوصفات كلها ويصبحون عالميين: كافكا، ويلز، كونديرا إلى حد بعيد… بالنسبة للعالمية المسألة معقدة، فالوضع العربي يشكل عملية مضادة للأدب ووصوله، بدل أن يكون رافعة، والحكومات العربية تكره أدباءها، ثم إنك ككاتب لا تختار قارئك، إنه يختارك، سواء أكان عربيًا أو من خارج العالم العربي، المهم أن تكتب بكل قلبك ووعيك الجمالي والفكري.

أين ترى الرواية الفلسطينية اليوم في المشهد الأدبي العربي، وهل هناك أسماء تستطيع إيجاد مكان لها عالميًا؟

دائمًا هناك أسماء مهمة في الرواية الفلسطينية، وكما رأينا كان العام الماضي عام الرواية الفلسطينية، والأدب الفلسطيني بصورة لم تحدث من قبل على مستوى الجوائز والتكريم.

لنتحدث في نهاية حوارنا معك عن الشعر، هل خطفتك الرواية منه؟

بالعكس، أظن أن الرواية قرّبتني من الشعر أكثر، لأنها جعلتني أدرك أهميته حين ينساب إلى روحها، وأهميته حين تولد قصيدة جديدة، ولكنني لم أعد معنيًا بنشر مجموعات صغيرة لقصائد متفرقة في مواضيعها. أحب أن يكون الديوان مشروعًا شعريًا بحد ذاته، وخلاف ذلك لا شيء يدفعني لأن أنشر.

منذ بداية الألفية، حتى هذا العام سأكون قد نشرت خمسة دواوين، كتبتها لأنني لم أستطع إلا أن أكتبها بسبب قوة تأثير الحالات التي عبّرتْ عنها، عليّ..

كيف ترى العالم بلا شعر؟

الشعر عافية روح العالم، ولذا قلت منذ سنوات طويلة، حين أدار العالم الظهر للشعر، كان يدير ظهره للحياة في كثير من أشكالها، وتقدم الموت ليصبح سيد المشهد.

ماذا عن ديوانك الذي سيرى النور هذا العام، والذي قلت عنه أنه “سيكون ديوان حب بأكمله، وربما يكون تأمّلًا للحب من زاوية أخرى”؟

نعم هو ديوان حب، عبر سردية روائية، وتأمّل له من زاوية أخرى، سأنشره على الأغلب في الربيع المُقبل، ويضم حوالي ستين قصيدة.

ننشر غداً فصلاً من روايته «حرب الكلب الثانية» خصّها نصرالله للمجلة.