أَحبّ باسل البلاد حباً صعباً، حباً متطلباً من طرفه وطرفها، لم يكن فقط حباً مستحقاً أو حباً أعمى تطرب له الأناشيد وتختزله الشعارات، بل سار إلى ما بعد درب الحب باختياره، باحثاً عن مسوغاته في التاريخ والشجر والجغرافيا.

كانت الوحيدة التي لا يتحكم بشغفه اتجاهها؛ الأرض، فاتجه بكليته نحوها، نحو البطولة الفيزيائية، متخلياً عن كل شك أحاطه من منظّري دربه والدروب المعاكسة..

لكن هذا لا يعني أنه احتقر الفكر يوماً ليقدس القوة والموت كما فعل غيره، بل حين قبض بيديه على المعرفة ولحظة الإجابة على السؤال الذي تركه لنا مفتوحا في وصيته، اختار أن يحمل القوة والفكر وبذلك كان انتصاره خالداً..

لقد تهيأ باسل لاقتحام النار منذ أمد بعيد. وهو يعرف أن النار تخسر أمام الفكر، إنه لعظيم أن يتقدم المرء نحو الموت وهو يعلم أنه نهائي بذاته، أن يقبل ضياع كل شيء وهو يقبض على ندرة اليقين، وطعم السعادة. لذلك تقدم هو وانتصر وخُلّد، وترك لنا ذاك الوهم بأننا نشبهه، فكتبنا عنه ونحن نمتدح أنفسنا قبل أن نمتدحه.

لم يكن باسل يفضل الإنسان القديم، الذي يميل بغريزته نحو الشجاعة بقدر ما كانت عودة طويلة إلى الحقيقة ولحظة الفكر الأولى بطريقته هو، عودة تمهد لنا الطريق جميعاً نحو التوافق مع القتال، نحو فخر الفكر الذي لا يخون نفسه.

سار باسل بكثير من عناد النضال إلى إيمانه، وأضاع منه العديد من لحظات التدجين التي قبلها من حوله، لذلك كان في كفاحه كثيرٌ من الوداعات..

منذ أن استشهد ووقع المرارة قاس على الجميع، لم يستحق باسل كل ذاك النحيب لأنه شهيد فقط، بل لأننا كنا نراقب العد التنازلي لحياته، ولم نستطع فعل شيء، إنه إحساس الذنب، كأننا جمهور مسرحية دامية تتوالى فصولها أمامنا، ونحن على علم بالنهاية القاسية.

لم تكن تربطني بباسل علاقة من أي نوع، ولا أتذكر يوماً أننا تبادلنا حرفا، ولم يكن الأمر متعمّداً كما أنه لم يكن صدفة، لكن باسل كان شخصاً مهماً لنرى ذواتنا في عيونه، لقد كان ناقداً لاذعاً، لي ولشريحة واسعة من الصحافيين والكُتاب والأكاديميين، لقد كان بمثابة ترمومتر لمحيطه وكل ما يحدث.

إنه على عكس كثيرين؛ لم يحمل في نقده كرهاً مجانياً لأحد، بل كان منطلقه مبدئياً، ليمثل حالة مهمة لها قوالبها التي لم يتهاون فيها أبداً، وإن فضّل البعض وصفها بالراديكالية، إلا أنها كانت صادقة، والأهم أنها لا تكمل المشهد لأنها تكمله بل لأنها تتم عن وعي وثقافة..

إن حضوره الطاغي في حياة أي منا بالمحبة أو الانتقاد أقوى من موته بكثير، لذلك من الصعب تقبل هذا الغياب، والتسليم برحيل شاب ترك صخب الاختلاف أينما حل، وسيكون كل يوم يمر على غيابه أسطرة له ولسيرته.

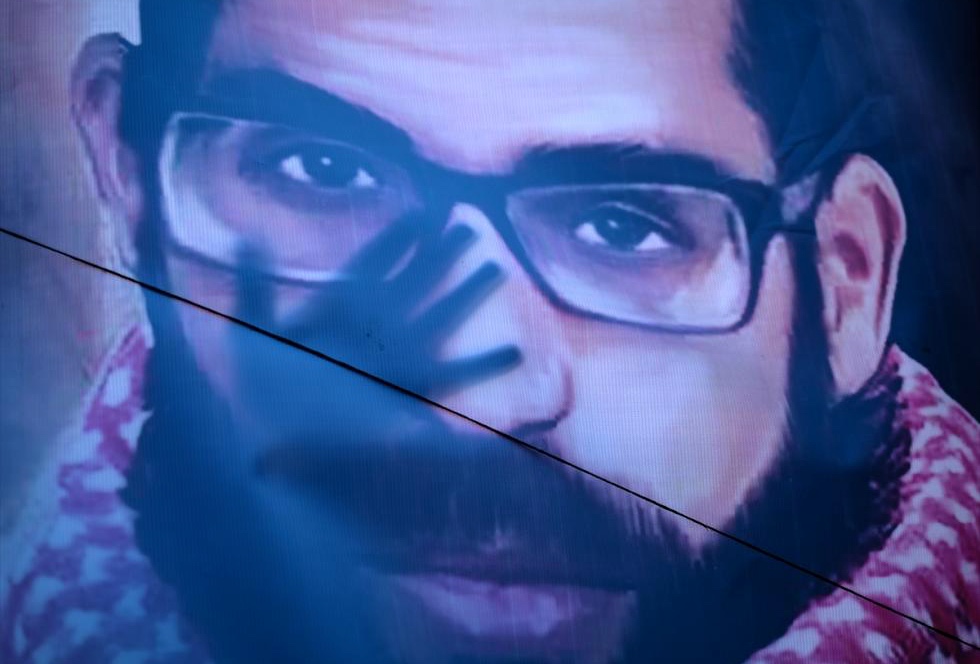

إن المحاكمة المخجلة له بتاريخ 12 من مارس الحالي، وقد تسرب منها فيديو مساء اليوم ذاته، لن ينساها أحد وإن كانت على طاولة عادية وفي غرفة ضيقة، فمن منا سينسى أنهم نادوا على المتهم الثالث “باسل محمود إبراهيم الأعرج”، بعد استشهاده بستة أيام، لم يكن أبداً مشهد الكوميديا السوداء بالمسرحية.. بل هي الحبكة لا تزال في بدايتها.. إغواء الغرور القديم، وشهوة السلطة، ليستمر الإنسان بظلمه باسم القانون والسيادة..

إن باسل آمن بالانتصار منذ قرون، منذ أن سار الفلاح الفلسطيني في أرضه، حاملاً طعامه، وحتفه، ليفلح الأرض إلا انه كان يفلح تاريخاً. في حين أن هؤلاء الذين يرتدون العباءات السوداء ارتدوا الهزيمة منذ بضع سنوات فقط، وما قبلها لم يكن شيئاً، لم يعرفوا طعم بؤس الأسئلة والعودة إلى القلب، وذاك الحب المستحيل للعدالة.

بيد أن الموت كسر كل المحتمل والواقعي، ليضعنا أمام الفراغ. كان باسل يعمل بصدق وغالباً دون مقابل، يقدم محبته واندهاشاته بالحياة وولعه بالمعرفة بديلاً عن المجاملات والقبول العام والاستقرار، لتتحول هذه المسافات التي كانت تبعدنا عنه إلى وقوع متأخر في الحب والإلهام.

إن ما فعلته الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الضفة لم يكن خيانة للقلب فقط بل هو خيانة الفكر والذي عاد ليثأر من عاره، عار أن يكون القانون والأمن في خدمة القاتل..

إن كل شيء في بلادنا تمت تعبئته ليخدم المحتل، إنها ملامح المحتل المقيمة فينا دون أن ندري، حتى في التاريخ، لذلك كان باسل يبحث عن التاريخ البديل الحقيقي للأرض والبلاد.

لقد كان هذا الرجل العادي، وحيداً، يدخن كثيراً ويضع رأسه بالكتب، ويولع بالحكايات والأبحاث كأنه طفل وجد درب الفرح..

كان بإمكان باسل البقاء خارج فلسطين، كان بإمكانه أيضاً أن يبحث عن خلاصه الفردي داخل فلسطين.. لكن هذه النهاية كانت خلاصاً جماعياً فهي ولادة للكثيرين..

من كان يتخيل أن 2017 ستحمل كل هذا الفقد، إلا أنه يبقى فقداً في سلسلة من الشهداء والأحزان والألم الجمعي الذي لا يجب أن يوقفنا عن الحياة يوما.. فلم يكن باسل بالتأكيد يريد أن يكون موته مقدساً.

استطاع باسل أن يحمي نفسه ووحدته واختلافه.. كانت بدائيته الصادقة حتى في غيابه هي النقيض تماماً لكل ذلك التماهي اللزج مع السلطة التي قدمت لنا مشهد المحكمة ومن ثم رجال الأمن وهم يقمعون المتظاهرين والمتظاهرات، إن كل ما حدث يختصر أقنوم الشر، أمام فدائي الحقيقة ومتمم القول بالفعل…

كانت صور هؤلاء الجنود الذين ارتدوا الخوذات وهم يقمعون المظاهرات، تشبه الصور المتخيلة لآلاف من الجنود عبر التاريخ.. جنود الملك والحاكم والبلاط، كما كانت المحكمة التي تستدعي أربعة متهمين هم أصلاً في سجون الاحتلال ما هي إلا ذاتها المؤامرات التي تحاك لهزيمة الفرسان، فتتفق عليهم بطانة الملك، تمهيداً ليعلّق السياف رؤوس المتمردين.

إن أكثر شيء قد يقاسي منه المرء هو رؤية تشويه ما يحبه، وقد أحب باسل هذا الوطن ولم يقبل تشوهاته، لذلك كان يعرف أن مشاهد المسرحية عقب موت البطل، موته هو، لم تكن سوى هوامش الحكاية التي قدمها لنا كثيراً في منشوراته وأبحاثه، إنهم الضرورة اللازمة لتكتمل الصورة.. إنها الهزيمة التي سيكون بفضلها الانتصار المر.

لطالما دفع باسل الثمن غالياً؛ ثمن الخوف من البطولة وريبة الفرادة، ناهيك عن صمت القتال الفكري والبحثي، والنبذ من المتخمين بالاستقرار والحقيقة والوطن والدين، إلا أنه يبقى الثمن الذي سينقذ العدالة.

لقد وسم ذاك الغريب كلمة الوطن ليس بقوة الدم بل بقوة الفكر الذي يتبعه الجسد.. وهنا كان التوازن الذي لم يستطع أي من سياسيي الوطن وأحزابه وحكوماته المتتابعة تحقيقه، إنه توازن الشجاعة والمعرفة، والقوة والفكر، ذلك الكليشيه القديم لكنه لأول مرة يصبح حياً مفعماً بالأمل ليغدو أمثولة لا تعطينا الحقيقة جاهزة لكنها بالتأكيد تقول لنا ما هو الكذب.

إن باسل لا يزال وحيداً، حتى في أيقونته الحالية، فهو قد أحب البلاد حباً صعباً والبلاد بادلته الحب وخبأته في قلبها.

* المقال مستوحى من كتابات ألبير كامو