على الرغم من أن أكسيل من مواليد مدينة ليون في فرنسا حيث تربّى في ضواحيها، يدُل الإسم الأول من إسم عائلته (سالڤاتوري) على أصولٍ تعود إلى جزيرة كورسيكا، والتي لا شك ساهمَت في تكوين شخصيته الثائرة والإنسانية في آن.

قبل وفاته بعام، قدم أكسيل فيلمًا استثنائيًا عن علاقته بوالده “دومينيك” الفخور بجذوره، حيث ظهَر الفيلم كنوع من المبارَزة التي تشتهر بها كورسيكا. كعادته، يستخدم أكسيل الموسيقى التصويرية كشريكٍ أساسي في سرد الرواية، حيث نشاهد في فيلم «نداءٌ واستجابة» (2017) فِرقةً موسيقية وهي تُغَنّي قصة جزيرتهم التي حاربَت الغُزاة عبر العصور والتي قد تكون قصة وطننا الذي ما انفَك يحارب:

“سافَروا أصقاع الأرض

عاشوا حياةً مريرة

وإن ظهرَ لهم بصيصٌ من الأمل،

دخلوا في سباتٍ عميق، وتبدّدَت أفكارهم الدّفينة

تلك هي مسيرةُ أحلامهم

ليعيشوا… ويتبارزوا… نداءًا واستجابة”

تنتهي المبارَزة حين يتولّى الأب المكلوم مهمة الإشراف على مراسم الجنازة التي كانت في القرية القريبة من مدينة ليون حيث تلقى أكسيل تعليمه الثانوي. كان يومًا ثقيلًا مُثقلًا بالتفاصيل المؤلمة والعذبة، منها حضور اثنين من شباب مخيم اليرموك القريب من دمشق للمشاركة في وداع من كان لهم كالأخ الأكبر. فكان سامر سلامة (1985) من حمَلة النعش مع أهل أكسيل، وكانت تسنيم فريد (1989) تزغردُ وكأنها في عرسٍ لأحد أقربائها المقربين.

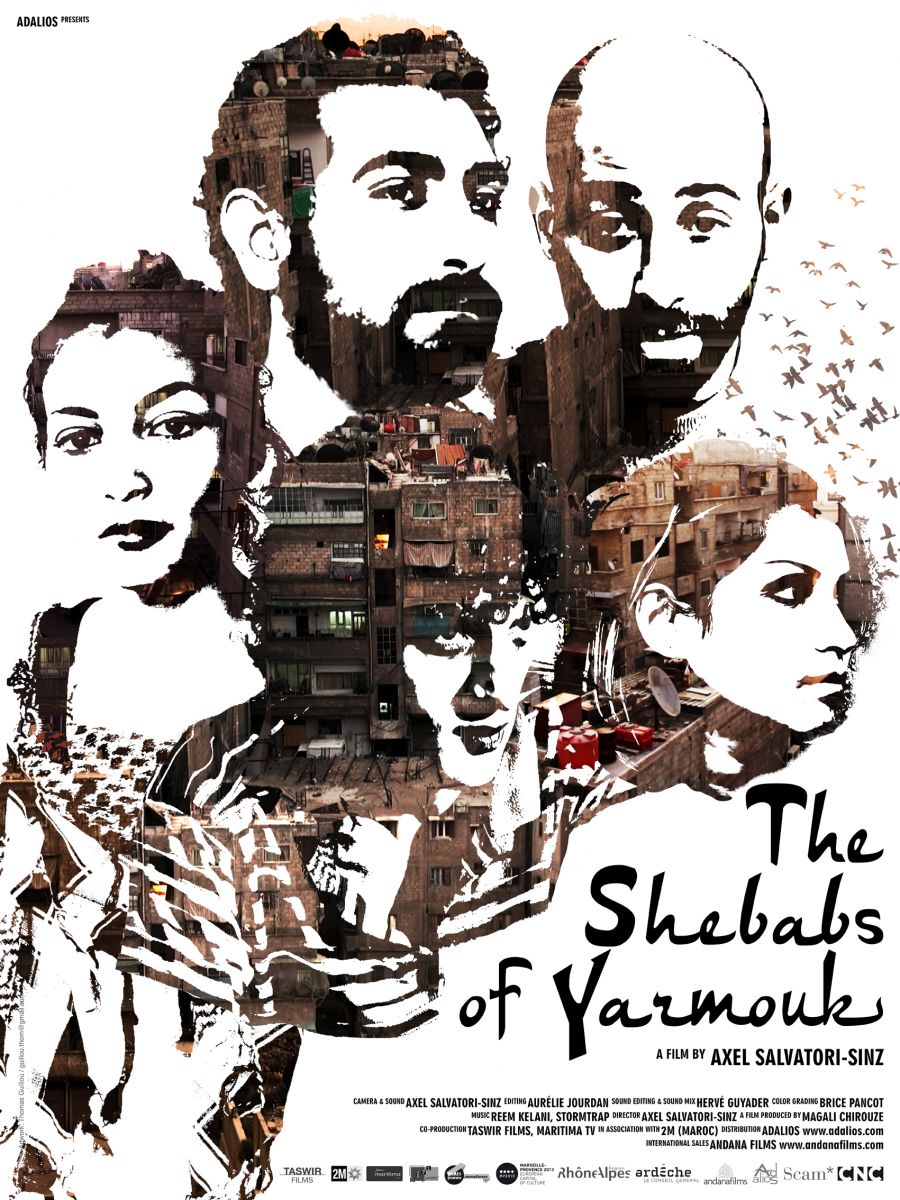

تعرّفتُ على أكسيل حينما طلب مني تلحين وأداء أغنية المقدمة لفيلم «شباب اليرموك» (2012)، الوثائقي الطويل الأول له، الذي يتناول أحلام ومخاوف وآمال شباب المخيم في السنتين الأخيرتين قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011. فيلمٌ تم تصويره على مراحل متعددة تكاد تكون مطابقة لعدد المهرجانات الدولية التي ستختاره فيما بعد (أكثر من 70 مهرجانًا) وتُكرّمه بأكثر من جائزة، أهمها:

Regard Neuf, Best First Film Visions du reel, 2013

RTP Award, Best Research Film, Doclisboa, 2013

عملتُ مع أكسيل لعدة أشهر حيث تابَع معي عملية التلحين خطوةً بخطوة، مُطالبًا بأكثر من تعديل، وكأنه كان على معرفة مسبقة بروح اللحن الذي سيفتتح به الفيلم. كان هذا عبر مشهدٍ مكتظ لشباب المخيم وهم يلعبون ورق الشَدّة في غرفة تُطل على مبانٍ مهترئة ومحمّلة بكابلاتٍ وصحون لاقطة لا نهاية لها.

عندما أخبَرني أكسيل أنه بحاجة إلى كلماتٍ كي نكسوها بلحن مناسب، تواصلتُ مع إبنٍ لليرموك يسكن في غربة اسكتلندية أكثر بُعدًا وبرودة، وهو الشاعر الفلسطيني إياد حياتلِه. وصَلَتني الكلمات الحنونة والشارحة ﻟ “متلازمة” اليرموك، فكان حياتلِه هو الواصل الحَيّ ما بيننا وبين شباب المخيم:

“هنا اليرموكُ!

يا قمرًا

سـيمحو نورهُ ليلَ الحصار

على عتباتكَ البيضاء

تهزمُ بسمةُ الأطفالِ أوجاعَ احتضاري

ويُحييني دمُ الشّـهدا

وأنهلُ مِن رضا الحجّاتِ

أسبابَ انتصاري

هنا اليرموك!

أغنيتي، وأمنيتي، وشوقي للدّيار

هنا اليرموك… هنا اليرموك!”

بالإضافة إلى سامر وتسنيم، شملَت المجموعة التي ظهرَت في فيلم «شباب اليرموك» كلًا من علاء السعدي (1986) ووَعد أبوحسين (1985) والشخصية الرئيسية في الفيلم: حسّان حسّان (1985–2013) . نعم، كان وقع موت حسّان – الذي سيغدو استشهادًا بعد معرفة الحقيقة – مؤلمًا، لكننا لم نتوقع سرعة أكسيل في تنفيذ وثائقي آخر بعنوان «عزيزي حسّان» 2014.

يبدأ الفيلم القصير بكلماتٍ مطبوعة على الآلة الكاتبة، فيقول أكسيل لحسّان بأنه قد حان الوقت ليكتب له رسالة، بعد أن قضى سنواتٍ ثلاث في سوريا كان حسّان هو مَن يقرأ أمام الكاميرا. يعترف آكسيل بأنه يشعر بالعجز، بالذات حينما “وصَلَت المجاعة للمخيم”. يستمر في حواره أحادي الجانب ليُوافينا بتفاصيل استشهاد حسّان، بعد أن صرخَت كلماته على الشاشة: “كان لا بد من ترك المخيم”! نعرف حينها بأن حسّان قد تم إيقافه عند محاولته المغادَرة، ولم يُسمَع عنه بعد ذلك أي خبر لمدة شهرين ونصف.

يختتم أكسيل الفيلم – الذي تنقلَت مشاهده ما بين شوارع باريس الممطرة وأزقة المخيم المشمسة – بتأكيد مقتل حسّان ورفض فرع الأمن حيث استُشهد تسليم جثته لأهله عبر سؤالٍ سُريالي بات يشغلنا جميعًا:

”من يعرف النظام السوري حقًا؟”

“ارقد بسلام يا خيا!”… دعاءُ العَشَم، بحلوه ومُرّه، يوجهه أكسيل لحسّان في نهاية الوثائقي القصير الذي سيقع عليه الاختيار الرسمي لمهرجان أبو ظبي السينمائي 2014. أما في بداية الفيلم، فالإهداء موجه إلى “وَعد، والآخرين، والشعب السوري.”

وَعد… تلك الصبيّة الحزينة التي نراها في فيلم «شباب اليرموك» وهي جالسة على الأرض بجانب حسّان وكلاهما لا يعرف ماذا يقول للآخر. تقوم وَعد بتعديل قميص خطيبها بعد أن قرر أن يلتزم بخدمة العلم وأن يبقى في المخيم، على عكس بقية الشباب الحالمين بتأشيراتٍ تساعدهم على الهرَب من قمع المخيم المكاني والسكاني والسياسي… ذات المخيم الذي عشقوا ذكرياته التي تُميزه عن أي مكان آخر في العالم. نرانا الآن نشعر بألم الصبيّة أكثر من ذي قبل إثر معرفتنا باستشهاد الرجل الذي أصبح زوجًا لها فيما بعد، ذلك الممثل المسرحي الساخر صاحب لقب “أبو السكن”، حسّان حسّان.

أما أكسيل، هذا الأنثروپولوجي المتشرب لطباع الإنسان وعلومه التي درَسها في الجامعة، فلقد تمكنَت كاميرته الصبورة والصدوقة من تدوين المشاعر المتضاربة لشباب اليرموك، دون أي تدخلٍ شخصي أو تنميطٍ استشراقي. نتفهم ذلك أكثر بعد معرفتنا بأن دراسته لعلوم الإنسان قد حملَت تخصُصًا في المجتمعات العربية والمسلمة، وذلك قبل أن ينال رسالة الماجِستير في إخراج الأفلام الوثائقية. لسان حاله يقول بأنه بدا جاهزًا لإتمام فيلمٍ كلاسيكي عن مخيمٍ سيتم ترويعه وتدميره وتجويعه فيما بعد.

فكانت الجُملة التي اختصَرَت سيرة ومسيرة أكسيل هي مقولة الكاتب الفرنسي “جان كوكتو” التي قرأها أحد مودعي المخرج أمام نعشه المُتشح بالكوفية الفلسطينية:

“القبرُ الحقيقي للأموات يرقُد في قلوب الأحياء”