كتبها سانتياغو موتيس دوران، ونُشرت في “ذا باريس ريفيو” في ١٤/٠٨/٢٠١٩

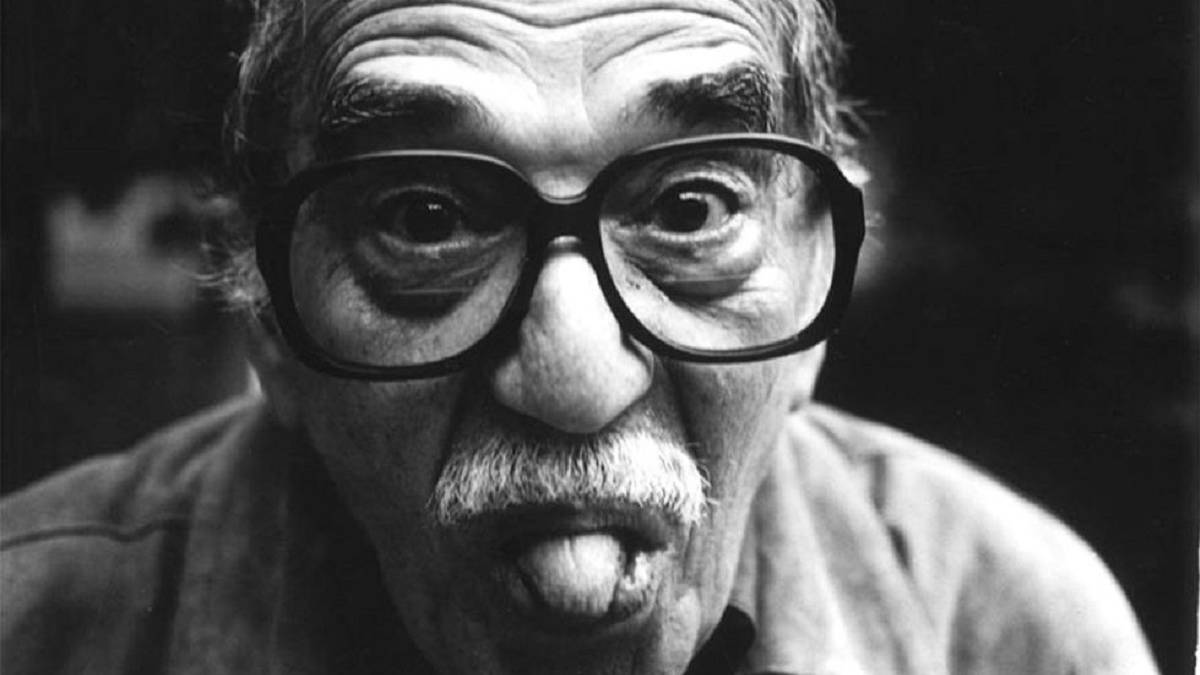

من أجل معرضٍ أقيم على شرف غابرييل غارسيا ماركيز في بوغوتا، كولومبيا، جمع سانتياغو موتيس دوران (ابن الصديق المقرب لماركيز، ألفارو موتيس) بعض القصص القصيرة غير المسندة إلى اسم مؤلف ما والتي كان قد دوّنها ماركيز أو رواها طوال حياتهِ. نُشرت مقالة موتيس دوران الأصلية في مجلة «كونفيرساكيناس لا سوليداد» عام 2001، وترجمها إلى الإنجليزية دافيد أنغر لصالح موقع باريس ريفيو.

جميعنا سمع في حياتنا العديد من القصص التي نمررها من فرد إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى، وتكون بدون مؤلف، ولكنها تأبى إلا الانتشار. سمعت غابرييل غارسيا ماركيز ذات مرة يُخبر الشاعر المكسيكي أدولف كاستانون إحدى هذه القصص غير المسندة لاسم:

قرر زوجان شابان الانتقال إلى الريف مع كلبيهما اللابرادور بسبب تعبهما من حياة المدينة. فورَ انتقالهما إلى بيتهما الريفي، صارا أصدقاء مع جيرانهم الذين يربون الأرانب ويمتلكون بساتين فواكه. في إحدى الصباحات، جاء جيرانهما إليهما وأخبراهما بأنهما سيذهبان إلى المدينة وأنهما سيعودان صباح الغد. بعد مغادرتهما، مرّ الصباح عاديًا وهادئًا، إلى أنْ دخلت الكلاب المطبخ وفي فمها بعض بقايا أرانب. صُدم الزوجان من هذا الحدث غير المتوقع، وأخذا يفكران فيما يمكنهما أن يفعلاه. وضعا الأرانب في أقفاصها، وعادا إلى منزلهما، وقررا ألّا يخبرا الجيران بِمَا وقع. شعرا بالخذلان، ولكنهما استمرا في يومهما كما لو أن شيئًا لم يحدث. في صباح اليوم التالي، استيقظا على صوت طرق جيرانهما على الباب، وكان كل واحدٍ منهما يحمل في يدهِ أرنبًا، وقبل أن تتاح لهما فرصة الإتيان بعذرٍ على أمرٍ أقلقهما منذ حدوثهِ، ومنعهما من النوم، قال جيرانهما: «وجدنا هذان الأرنبان ميتان في أقفاصهما اليوم. نحن مصدومان، لأننا دفنّاهما البارحة في الحديقة».

والآن أتذكر قصة أخرى هكذا، أخبرني إياها والدي ألفارو موتيس قبل عدة سنوات، ومنذ ذلك الوقت، أعادها على مسامعي أصدقاء آخرون.

سمع نيوتن فريتاز الذي يعرف كيف يستمتع بالحياة زوجان من أصدقائه يخططان لرحلة إلى بروكسل، وهي مدينة يزورها كل شهر. اقترح عليهما حانة جيدة. في الواقع، أسعد حانة في العالم أجمع حسب تعبيره. قرر صديقاه زيارة تلك الحانة في نهاية المطاف، لأنهما يقدّران ويحترمان معرفته. كانت حانة ضعيفة الإضاءة، ويتحدث كل من فيها بالهمس. لم يكن هناك أي أمر فريد بشأن الحانة. اعتقدا أنهما قد ذهبا إلى المكان الخاطئ، وفورَ عودتهما إلى الفندق، اتصلا بنيوتن، ليتأكدوا من ذهابهما إلى العنوان نفسه. «لقد ذهبتما إلى العنوان الصحيح،» قال نيوتن، «وسأراكما هناك يوم الجمعة،» وأغلق بعدها الهاتف دون أن يعطيهما فرصة ليقولا أي شيء آخر. ذهب الزوجان في يوم الجمعة الموعود إلى الحانة، وكانت مثيرة للاكتئاب أكثر من ذي قبل، كما لو أن الزبائن كانوا يغربلون الوقت مثل الرمل في ساعة زجاجية. ظنّا أنهما لو شربا الويسكي، فإن المكان قد يبدو ألطف بعض الشيء، ولكن الجو الكئيب بقي على حالهِ. عندما وصل نيوتن، نادى على صديقيه من عند الباب، بصوتٍ ودود ومبهج. اتجهت كل أنظار الزبائن في الحانة تجاه الباب، وعندما عرفوا من هناك، رفعوا كلهم أذرعتهم في الهواء وصاروا يصرخون باسمه بسعادة. بدا لو أن الحانة قد وقعت عليها تعويذة سحرية، وصارت أسعد مكانٍ في العالم.

أعتقد أن غابرييل غارسيا ماركيز عاش حياته منتظرًا حكايات مثل تلك، ليملأ أيامهِ ومذكراتهِ. لقد قرأت عددًا من مقالاته الصحفية وفي خمسة مواضع فقط شعرتُ أن ماركيز صرخ «يوريكا» (وجدتُها)، في خمسة قصص طوال 5 عقود من المقالات. صحيح أن هذه القصص كانت موقعة باسم كاتبٍ ما في يومٍ من الأيام، ولكن الحال انتهى بهِ غير مسندة لأي اسم، وتنتقل بانسياب بين الناس، كما تتناقل الأسماك في المياه.

القصة التالية كانت جزءاً من عمود ماركيز الصحفي بتاريخ 30 نوفمبر 1950 في صحيفة «إل إسبكتيدو». كتب ماركيز: «يحكي دانيال أرانغو هذه القصة الجميلة حد الدهشة، والتي لا يمكنني أن أكتنزها لنفسي».

ضاع طفل في الخامسة من عمرهِ، وفقد أثر أمه وسط حشد في معرض في المدينة. ذهب الطفل إلى ضابط شرطة وسأله: «هل حصل ورأيت امرأة تتجول في الأرجاء دون ابن يشبهني؟

في شهر مارس من عام 1951 كتب ماركيز ضمن مقالٍ في صحيفة «إل هيرالدو»: «في إحدى جرائد الطائرات، قرأت رسالة إخبارية من يونايتد برس إنترناشونال تقول إني أكتب وأدوّن الكلمة مقابل الكلمة، لأنها بدت لي أفضل قصة قصيرة جدًا في العالم».

تتعلم الطفلة ماري جو ذات السنتين اللعب في الظلام، بعدما أُجبر والديها السيد والسيدة ماي أن يختارا بين إنقاذ طفلتهما أو إصابتها بالعمى طوال حياتها. فُقئت عيون ماري جو في عيادة مايو بعد أن شخّصها ستة أطباء بورم الشبكية. بعد أربعة أيام من الجراحة، قالت الفتاة الصغيرة: «ماما، ماما، لا أستطيع الاستيقاظ. لا أستطيع الاستيقاظ من النوم».

كتب ماركيز بعدها بثلاثين سنة في صحيفة «إل إسبكتيدور» حول «مئات القصص المكتوبة أو المحكية والتي تتذكرها للأبد». ربما تكون هذه القصص هي روح الأدب في مرحلة التطهير. بعض هذه القصص تكون جواهر شعرية نادرة نسمعها “على الماشي” دون إسنادها إلى مؤلفٍ ما، لأننا حين سمعناها، لم نسأل أنفسنا حول الرّاوي. بعد مرور فترة من الزمن، لا نعود قادرين على التمييز ما إذا كنا قد حلمنا وعايشنا تلك القصص أو أننا سمعناها من غيرنا. يكتب غابرييل غارسيا ماركيز: «أعلم أن بعض القراء الأمناء سيذكرونني بمن كتب تلك القصة الفلانية التي أثارت غضبًا عميقًا في شبابي الأدبي المحموم».

هذه قصة حزينة لشخص مكتئب انتحر بالقفز من على الطابق العاشر باتجاه الشارع، وفي طريق سقوطهِ، رأى من خلال النوافذ تبادلات حميمية لجيرانهِ ومآسٍ عائلية داخلية وعشاق في السر ولحظات سعيدة قصيرة لم تخرج يومًا خارج عتبة منازلهم، وبحلول اللحظة التي ارتطم فيها جسده بالرصيف، كان قدر غيّر رأيه تمامًا وقرّر أن الحياة التي كان يحاول دائمًا الدخول إليها عبر باب خاطئ، تستحق العيش بعد كل شيء.

وهذه هي القصة الثانية:

تمكن مستكشفان من العثور على ملجأ لهما في كوخ مهجور، بعد معاناتهما لثلاثة أيام عصيبة تائهين في الثلوج. مات واحد منهما بعد ثلاثة أيام. على بعد حوالي مائة ياردة من الكوخ، حفر الناجي قبرًا في الثلج لصديقهِ، ودفنه. ولكنه في اليوم التالي، وبعد نومهِ نومة هانئة، وجد جثمان صديقهِ داخل الكوخ، ما زال ميتًا ومتجمدًا، ولكن الجثمان كان جالسًا مثل زائرٍ بجانب سريرهِ. دفنه للمرة الثانية، في مكان أبعد من المرة الأولى، ولكنه عندما استيقظ صباح اليوم التالي، وجده مُجددًا جالسًا بجانب السرير. أفقده الأمر عقله. نعرف نحن هذه القصة من المذكرات التي وجدناها في الكوخ. كانت هناك العديد من التفسيرات، ولكن التالي أقربها للحقيقة: كان الناجي خائفًا جدًا من الوحدة للدرجة التي دفعته لنبش الجثمان الذي كان قد دفنه خلال النهار.

كتب غابرييل غارسيا ماركيز في «إل إسبكتيدور» في عام 1985: «القصة التالية، هي الأفضل على الإطلاق. أكثر قصة وحشية وفي الوقت ذاتهِ أكثرها إنسانية». حُكيت القصة لريكاردو مونيوز سواي في عام 1947 عندما كان مسجونًا في سجن أوكانا في مقاطعة توليدو بإسبانيا. إنها القصة الحقيقية لسجين جمهوري أُطلق عليه الرصاص في سجن أفيلا خلال الأيام الأولى من الحرب الأهلية الإسبانية.

أخذته فرقة إطلاق النار من زنزانته في يوم باردٍ وسحبته عبر حقل ثلجي متجمد إلى موقع الإعدام. كان الحرس المدني يرتدون عباءات فضية وقفازّات جلدية والقبعات الثلاثية التقليدية وعلى الرغم من ذلك، فقد اقشعرّوا من البرد لحظة عبورهم الأرض المتجمدة. فرك السجين المسكين الذي لم يكن يرتدي غير سترة صوفية بالية جسده المتجمد تقريبًا ببعضهِ ليتدفأ قليلًا بينما كان يسبّ البرد القارس. صرخ مسؤول الفرقة المحتقن من شكاوى السجين: «اللعنة، توقف عن الصراخ مثل شهيد بسبب الطقس البارد اللعين. اشفق علينا. نحن من سيتوجب علينا عبور الطريق مُجددًا عائدين».

خِتامًا، أود أن أذكر أمرًا قاله غارثيا ماركيز لريتا غويبرت في مقابلة معه عام 1971:

لدي دفتر أسجل فيه كل القصص التي قد أكتبها. لدي حتى الآن ستين قصة، وأعتقد بأنها ستصل إلى المائة. المثير للاهتمام في عملية خلق القصة، هي العملية الداخلية لدي. «القصة التي تبزغ فكرتها من جملة أو من حادثة»، تأتيني جاهزة في أقل من عُشرٍ من الثانية أو لا تأتيني على الإطلاق. دعني أخبرك بأمرٍ سيساعدك على فهم الطريقة الغامضة التي تجلت لي قصة ما عبرها. كان بعض الأصدقاء في زيارة لنا في إحدى الليالي في برشلونة، وفجأة انطفأت الأضواء. تواصلنا مع الكهربائي، نظرًا لأن شقتنا كانت الشقة الوحيدة التي بها مشكلة. وبينما كان يصلح العطل، سألته وأنا أحمل في يدي شمعة: «كيف بحق الجحيم لهذه أن تكون مشكلة إضاءة؟» أجانبي: «الضوء مثل الماء، تفتح أنت صنبور، ويندلق الضوء ويعبر عبر عدّاد خاصٍ به». في تلك اللحظة، رأيت القصة الكاملة في لمحةٍ.

في مدينة بعيدة عن البحر، لربما باريس أو مدريد أو بوغوتا، كان هناك زوجان شابان يعيشان في الطابق الخامس مع طفليهما ذوي الخمس سنين والسبع سنين. في أحد الأيام، طلب الأطفال من والديهِم زورق تجديف. «لماذا قد نحتاج إلى زورق تجديف، ما نفعه ونحن نعيش في المدينة؟» يسأل الأب، «سنستأجر واحدًا عندما نذهب إلى شاطئ البحر في الصيف». ألح الطفلان في طلبهما العاجل لزورق التجديف، وكانت إجابة الوالد: «إذا حصلتما على أعلى العلامات في المدرسة، فسأشتريه لكما. حصل الطفلان على أعلى العلامات، واشترى لهم والدهما الزورق، وعندما وصلوا إلى الطابق الخامس، سألهما: «ماذا ستفعلون بهِ؟» أجاب الطفلان، «لا شيء، أردنا أن نحصل عليهِ فحسب. سنحتفظ بهِ في غرفة نومنا».

في إحدى الليالي ذهب الوالدان إلى السينما، وكسر الطفلان لمبة مصباح، والضوء، «كما لو أنه ماء» أخذ بالتدفق من السقف حتى صار ارتفاع الماء في الشقة أربعة أقدام. يخرج الطفلان الزورق ويبدآن بالتجديف من غرفة إلى غرفة وصولًا إلى المطبخ. عندما قَارب موعدة عودة والديهما إلى الشقة، أعادوا الزورق إلى مكانهِ في الخزانة، وسمحوا للماء بالتصريف وأعادوا تركيب لمبة جديدة مكان اللمبة المكسورة. كانت اللعبة تصير أكثر إمتاعًا، لأنهم كلما أمعنوا في لعبها، سمحوا للضوء بالارتفاع أكثر من ذي قبل. صاروا يرتدون نظّارات سباحة وعوّامات ويسبحون تحت الأسرّة والطاولات ويصيدون الأسماك برمي الرماح تحت الماء… في ليلة ما، لاحظ الناس في الشارع أن الضوء يسيل من النوافذ ويغمر الشارع، فاتصلوا بالدفاع المدني. عندما حطّم رجال الإطفاء الباب، وجدوا الطفلين منغمسين في اللعبة لدرجة أنهم لم يدركوا أن الضوء قد وصل إلى السقف وأنهما قد غرقا.