مما ترتب على النكبات المتلاحقة التي تعرض لها الفلسطيني منذ عام 1948 وردود أفعاله عليها أنْ تحول إلى “أيقونة”، “نمط” ، “ستيريو تايب”، صورة بملامح ثابتة لا تشبه ملامح الإنسان العادي متعدد الألوان والحالات.

الفلسطيني تحول إلى “نمط” في الوعي الذاتي وفي وعي الآخر أيضا.

لم تتدرج ألوان صورة الفلسطيني في وعي الإنسان العربي بل حصل فيها استقطاب ثنائي حصرها بالأبيض والأسود: فهو “الفدائي” الذي خرج من هزيمة الجيوش العربية عام 1967 ثائرا على ما ترتب على ذلك بالسلاح وقرار المواجهة من جهة، و”النذل الذي باع أرضه” من جهة أخرى.

اقتحمت الصورة الرومانسية للفدائي الوعي العربي، فجذبت الكثير من المتطوعين العرب للانضمام إلى التنظيمات الفلسطينية. فبينما كان رد الفعل الرسمي العربي على هزيمة الجيوش العربية في عام 1967 واهنا ومرتبكا لم يتردد الفلسطيني: قرر المقاومة، حمل السلاح وبدأ في تجميع القليل الذي يملكه من خبرة وعتاد كما بدأ في بناء علاقات عربية ودولية للاتكاء عليها في المواجهة الصعبة مع عدو هزم الجيوش العربية الرسمية.

على الجانب الآخر كان للفلسطيني صورة نقيضة: اللاجئ الذي ترك أرضه، وفي نظر البعض “الذي باعها”، ساكن المخيمات البائسة، منزوع الهوية، صاحب “وثيقة السفر” التي لا تسّهل له دخول الحدود بل تسلط الأضواء عليه وتجلب العسس.

أما على مستوى الوعي الفلسطيني ذاته فقد كانت هناك أشكال مختلفة للفلسطيني ودلالات متناقضة فهو “الثوار” الذين حملوا السلاح قبل عام 1948 وهو “الإقطاعي” الذي كان يتحكم بحياة الفلاحين، وإن كان حضور هذا النموذج شبه معدوم في الأدبيات الفلسطينية، وإن وجد جرى تسطيح شخصيته. وهو “اللاجئ” أو كما كان يسميه فلسطينيو الضفة “المهاجر” الذي تغير اسمه لاحقا إلى “ابن المخيم” متعدد الدلالات حسب فكرك الذاتي: “فابن المخيم” يحمل دلالة إيجابية بالضرورة في الخطاب الثوري الاستعراضي. أما في الوعي الشعبي فليست الصورة بهذه الرومانسية. اعرف حالات رفضت فيها عائلات فلسطينية تزويج ابنتها لشخص أحبته لأنه “ابن مخيم”.

كذلك هو الفدائي الذي حمل السلاح بعد الهزيمة وتحول إلى أيقونة.

الفلسطيني النموذج

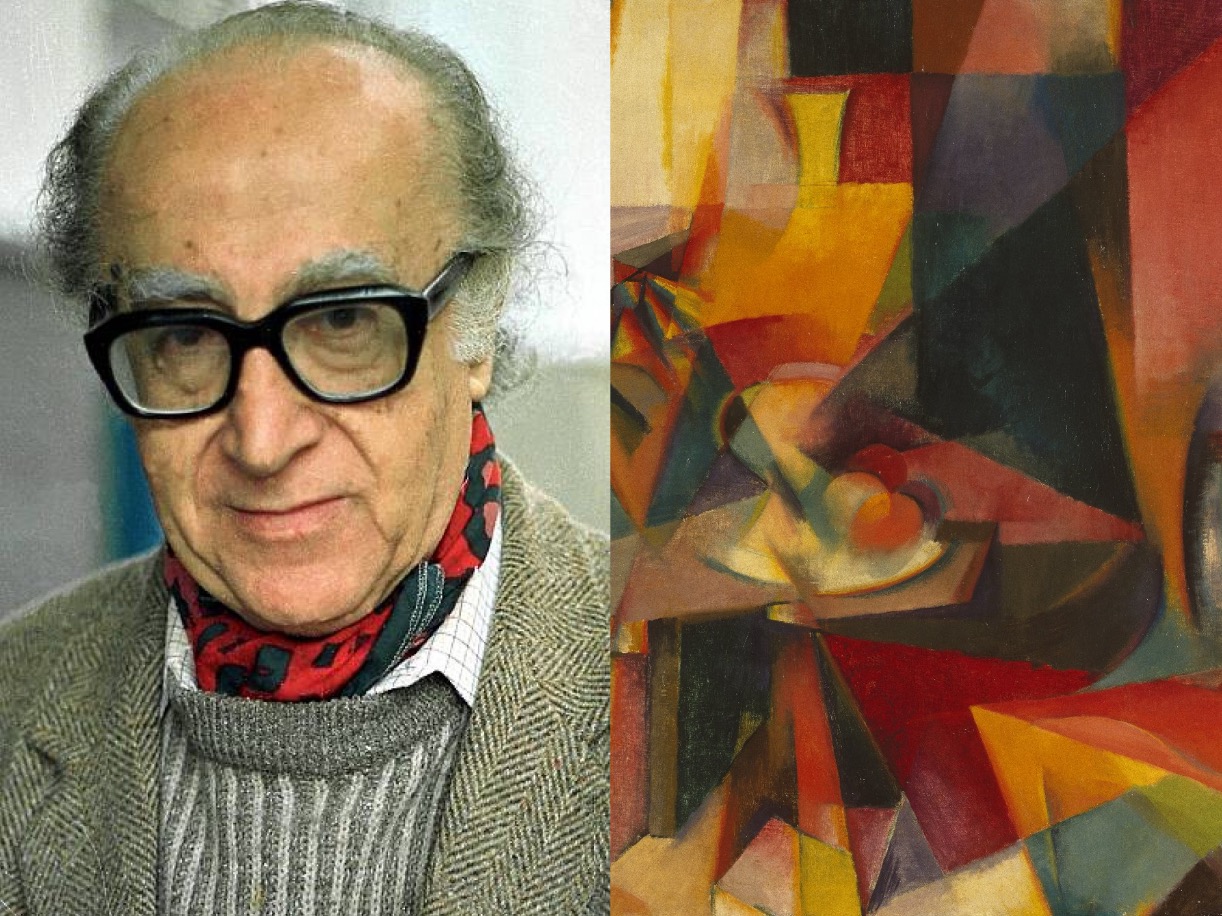

كان جبرا إبراهيم جبرا أحد ثلاثة يعتبرهم الكثير من النقاد “آباء الرواية الفلسطينية الحديثة”، مع غسان كنفاني وإميل حبيبي.

وقد شق كل من الثلاثة طريقا مختلفا عن الآخر، ورصفه بالكثير من الإيحاءات والأفكار واقتراحات لمعالم الرواية الفلسطينية التي ستأتي.

غسان كنفاني كان مولعا بالحداثة، فقد استعار أنماطا سردية من الغرب وحاول توطينها فلسطينيا.

هو أول من وظف أسلوب “تيار الوعي” في السرد وهو أسلوب للسرد قائم على محاولة تصوير تشابك الأفكار والمشاعر وتداخلها في وعي الراوي. كان أول من أشار إليه أليكزندر بين عام 1855 في مؤلفه الذي يحمل عنوان The senses and the Intellect.

وكان ممن استخدموه في وقت لاحق جيمس جويس وفرجينيا وولف وويليام فوكنر وآخرون.

واستخدم كنفاني أيضا تعدد الأصوات السردية، وأساليب أخرى اعتبرت في حينه، ولا تزال، تقنيات ثورية في السرد الفلسطيني.

أما رائد الأدب الفلسطيني الساخر إيميل حبيبي فقد أسس مدرسة فريدة في السرد، وغير مسبوقة لا فلسطينيا ولا عربيا، واستعرضها في رائعته «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل»، وظف فيها العربية الكلاسيكية القديمة بشكل ظريف واستخدم التراث في الوقت الذي قدم فيه شخصيات مغرقة في فلسطينيتها.

متشائل إميل حبيبي كان شخصية مركبة، نفسيا وأخلاقيا وسرديا، كثف فيها المؤلف ملامح الإنسان الفلسطيني العادي واستحضر تناقضاته بشكل صادم.

لم يستخدم حبيبي تقنيات سرد تقليدية، بل اجترح سرده الخاص المؤسس، كما قلنا، على لغة سلفية وتداعيات تاريخية، ودمجها بسخرية تغترف من الوضع الفلسطيني الراهن.

أما شخصيات جبرا إبراهيم جبرا فشكلت ملامحها وسيرة حياتها رد الفعل الفلسطيني على نكبته وصاغ مؤلفها سرديا الفلسفة الشعبية القائمة على “التميز كسلاح لمواجهة النكبة والتهميش”.

مع تأسيس دولة إسرائيل على جزء من أرض فلسطين وتشريد جزء من الشعب الفلسطيني وانقسام الباقين ما بين رهائن في كنف الدولة المعادية الوليدة ورعايا (على أرضهم) ولكن ضمن وصاية دولة عربية أخرى هي الأردن، ولاجئين في مخيمات في سوريا والأردن ولبنان، بدأ تشكل الوعي الفلسطيني الجديد القائم على الإحساس بأنه “وحيد في مواجهة المجهول” وأن نجاته رهن بتميزه واكتسابه معارف ومهارات تجعل الدول العربية الوليدة بحاجة إليه.

هكذا كان وليد مسعود في رواية «البحث عن وليد مسعود»، فلسطينيا عالي التأهيل وناجحا وثريا، يجد مكانه في المجتمع العراقي الذي انخرط به، ويصبح مدعاة للحسد والغيرة من أقرانه، فهو ليس فقط ثريا ومثقفا، بل جذاب للنساء أيضا، تطارده الحسان، ويتسابق المثقفون من الجنسين لحضور حفلاته وولائمه الباذخة.

وطبيعي أن يستدعي “الفلسطيني الناجح” انفعالات متناقضة في معارفه العرب، منها الحب والجاذبية، ومنها النقيض، الغيرة والكراهية الناجمة عنها، فشخصيات «البحث عن وليد مسعود» تتوزع على هذين القطبين: أشخاص يحبونه بل يعشقونه ويعجبون لنجاحه وتميزة ، وغالبية هؤلاء من النساء اللواتي يتحول الموضوع عندهن إلى جاذبية جنسية، وآخرون يحسون تجاهه بغيرة لأسباب كثيرة منها نجاحه المهني وشعبيته في أوساط النساء.

نجد في هذه الرواية “التمثيل السردي” لجانب من رد فعل الفلسطيني على وضعه، الفلسفة التي تمكنت من ذهنية حتى أبسط الفلسطينيين، والقائمة على ضرورة “التفوق”، كما هي حال وليد مسعود، فالعرب لا يحبونك بالضرورة ، بلغة البسطاء الشعبية، فعليك أن “تبهرهم” حتى تستطيع أن تحصل على مكان غير الذي تستدعيه الكراهية أو “عدم الحب” في أفضل الأحوال. ولعل الحملات الدعائية التي انفجرت مؤخرا بشكل مفاجئ في بعض الدول العربية تضيء هذا الجانب الذي ربما كان مموها في الماضي تحت ضغط “الأخلاقيات” التي لم تكن لتسمح باستعراضه. لكن ها هي الظروف الموضوعية ساعدت، مما أدى إلى “فضح المستور”.

قبل أن يحول جبرا هذا الواقع إلى مجازات مركبة، كان الجوهر بهذه الفجاجة: أنت كفلسطيني تسبب إرباكا للعربي، ربما يكون ناجما عن شعور بالذنب تجاهك اختلط بإعجاب لقدرتك على النجاة، فأنتج، بشكل غاية في الغرابة، شعورا بالغيرة التي تتحول مع الوقت إلى كراهية.

الخطاب الشعبي العربي حافل بإحالات على “النمط الباذخ لحياة بعض الفلسطينيين” لاستباق أي لوم فلسطيني للعرب بسبب خذلانهم. وهناك طبعا ترويج مقولة أن الفلسطيني “باع أرضه” وهي تتكرر في الخطاب الشعبي العربي وخطاب بعض الأنظمة.

جبرا أضاء نموذج الفلسطيني الناجح في هذه الرواية وحاول تصوير ما أثاره نجاحه على كافة المستويات (لا المهنية فقط، بل المعرفية فهو عالي الثقافة، بل والجنسية، فهو جذاب للنساء بشكل غير طبيعي).

الفلسطيني في هذه الرواية ذو حضور طاغ على أكثر من مستوى كما أسلفنا، حتى “الغياب” في حالته يشكل حضورا طاغيا، فهو الذي كان حديث كل من احتك به قبل اختفائه بقي موضوعا لحديث الجميع، من أحبوه ومن خاصموه، بقي يتسيد المشهد حتى بعد خروجه منه.

إن هذه “الثيمة” ، ثيمة الحضور القوي الذي يتولد من الغياب، متجذرة في الممارسة الشعبية الفلسطينية قبل أن تتحول إلى مجاز أدبي عند مبدعين فلسطينيين كجبرا ومحمود درويش في وقت لاحق.

غياب الفلسطيني في هذه الرواية لا يقترن بطي ملفه بل على العكس، غيابه تحديدا هو الذي يفتح الكثير من الملفات المتعلقة به وبآخرين تقاطعت طرقهم مع دروبه أثناء مسيرة حياته. كما شكل حضوره عبر غيابه منطلقا للكثيرين من دائرة معارفه لمراجعة الذات ومحاولة تعريفها بدلالة علاقتها به.

جبرا في هذه الرواية يحول الفلسطيني إلى “أيقونة”، تكتسب ملامح “مستيكية”، بمغزى “الغموض”، أو “الطبيعة الفوقية” التي تقارب “الأسطورية” بمدلول معين. لكنها تحمل ضمن “نجاحها” الأسطوري بذور أفولها الوجودي. غياب وليد مسعود كشف عن وجوه لأخطار تحدق بكيانه عبر فتح الملفات المشبوهة التي يمكن ربطها باختفائه.

الفلسطيني لا يغيب، فإن غاب فيزيائيا عن المشهد بقيت “أشباحه” الكثيرة، وربما هذا ما يشكل مأزقا للإسرائيلي الذي استطاع هزيمة الفلسطيني عسكريا وسياسيا، لكنه لم يستطع هزيمته وجوديا، بقيت “أشباحه” تقض مضجعه، كما قال أحد كبار الضباط الإسرائيليين المتقاعدين يوما للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد. قال الجنرال إن الإسرائيليين يخافون الفلسطيني. كيف يشكل الأعزل، المعدم، المنزوع الأفق، مصدر تهديد لدولة محصنة بالجدران والأسلحة؟ هم يخافون “أشباح” الفلسطيني، تزورهم في كوابيسهم أشباح تحمل مفاتيح.

وكما نرى في رواية جبرا، فإن “شبح” الفلسطيني، حاضر ليس فقط في وعي عدوه ، الإسرائيلي، بل هو يحاصر “خصومه” من ذوي القربى الذين يرون فيه تهديدا لامتيازاتهم ومنافسا شديد التفوق في أكثر من سياق.

طبعا ما فعله جبرا هو “اجتزاء” لصورة الفلسطيني في واقعه، فهناك أكثر من نموذج اختار الخنوع أو المسايرة عوضا عن التميز لكي يحتفظ لنفسه بموقع خارج وطنه الذي فقده. هناك من يستخدمون النفاق، وهناك من يلجأون، عند نجاحهم، إلى استعارة ذهنية الطغاة المتجبرين. لكنهم في النهاية يشتركون مع وليد مسعود، الفلسطيني المهدد في وجوده، بوعي متجذر قائم على أنه لا موطئ لقدمه، فقد الأرض التي يقف عليها، وعليه أن ينتج مسوغا لوقوفه بأكبر درجة ممكنة من الأمن على أرض ليست أرضه.

ما فعله جبرا في هذه الرواية هو شكل من أشكال “تنميط” الفلسطيني، حصره بقالب واحد محدد، وهو ليس القارب الحصري بالتأكيد الذي اتخذه الفلسطيني بعد النكبة، لكن ربما كان جبرا يحاول أن يحتفي بهذا النمط ويبشر بطريقته في “النجاة”. فالفلسطيني بعد النكبة أمام تحدي “النجاة”، عدم التلاشي أو الانقراض أو التماهي الكامل مع القوالب التي تحتويه. عليه أن يبقى مميزا، حاملا علاماته الفارقة التي تبقي عليه مضاء، لافتا، مميزا وسط ظروف حياة كفيلة بإلغائه. هذا ما يحاول أن يبشر به جبرا عبر عدد من أعماله، ولعل النموذج الأوضح لهذه الرسالة التبشيرية يطالعنا في رواية «البحث عن وليد مسعود».