ضمن ملفها التكريمي بالقاص والروائي المقدسي محمود شقير، تحاور “رمان” صاحب «خبز الآخرين»، ليحدثنا عن مشروعه الخاص بكتابة سيرته الذاتية في ثلاثة أجزاء، والذي صدر منه الجزء الأول الموسوم بـ «تلك الأمكنة»، والجزء الثاني منه الموسوم بـ «تلك الأزمنة»، الذي سينتهي من كتابته عند بلوغه سنّ الثمانين في الخامس عشر من شهر آذار/مارس المُقبل، والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، إضافة إلى الجزء الثالث الذي لم يكتب منه إلّا بعض أسطر حتى الآن. كما تطرقنا في هذا الحوار إلى منجزه الأدبي على مدار ستة عقود، ومشاريعه الأدبية التي سترى النور قريباً.

ما الذي ألهمك فكرة كتابة مؤلّفك الجديد «تلك الأمكنة» وأنت على مشارف الثمانين من العمر؟ وما هي ظروف إنجازه؟

الفكرة لها علاقة باقترابي من سنّ الثمانين، فقد كنت طوال السنوات الماضية أقوم بتأجيل كتابة سيرتي الذاتية إلى أن أنجز مزيداً من الأعمال الأدبية، وإلى أن أتقدّم في العمر لكي أسرد حصاد التجربة ولكي تكون السيرة مبرّرة.

مع ذلك؛ فإنّ أجزاء من هذه السيرة ظهرت في كتب سابقة لي بسبب الضرورات التي تطلّبتها هذه الكتب، ولعلّ هذا الأمر جعلني أحاذر من التكرار، وإذا كنت مضطراً إلى ذكر بعض القضايا فقد أشرت إليها هنا باقتضاب، وبذكر الكتاب الذي وردت فيه بالتفصيل؛ كما هي الحال في تعرّضي للاعتقال مرّتين على أيدي سلطات الاحتلال.

هنا في «تلك الأمكنة»؛ وكما جاء في مقدمة الكتاب: “تفاصيل من سيرتي ويوميَّاتي ومن أسفاري داخل فلسطين وخارجها؛ وفيه وصفٌ للأمكنة التي عشتُ فيها وعاشت فيّ، في العشريَّة الأولى من القرن الأوَّل للألفيَّة الثالثة، وما قبل العشريَّة بكثير، وما بعد العشريَّة إلى العام 2015، على أمل أن أُتبعه بكتاب آخر يغطّي الفترة من حيث انتهى الكتاب الأوَّل إلى وقتنا الراهن وما بعده بسنة واحدة، حين أكون قد بلغت الثمانين من العمر”، ثم أتبعهما بكتاب ثالث ما زال مبكّراً الحديث عنه الآن.

لكلِّ مبدع أسلوبه في التعرّف على المكان. كيف تصافح الأمكنة الجديدة؟ ومن أيّ أركانها تبدأ؟

تعرّفت إلى أمكنة عديدة أثناء إقامتي في المنفى، وكنت كلّما زرت مكاناً في الوطن العربي أو في العالم تذكّرت القدس؛ وأجريت مقارنة بين سوق ضيقة غاصة بالحوانيت في تونس العاصمة، أو في ستوكهولم مثلاً وبين بعض أسواق القدس، فأنجذب إلى هذه الأمكنة كما لو أنّني أعرفها من قبل، ثم أنتبه إلى أنّني مبعدٌ من الوطن منفيٌّ منه، فيستبدّ بي الحنين إلى مكاني الأوَّل، من دون أن أشعر بالنفور من المكان الجديد.

وما زالت تدهشني البيوت التي توحي بالدفء وبالطمأنينة والأمان، دخلت بيوتاً عديدة لصديقات ولأصدقاء في هذا العالم، وشعرت بحفاوة الاستقبال وبصدق المشاعر، وكنت في كل الأحوال أتذكّر بيت طفولتي وأشعر تجاهه بالحنين كلّما ابتعدت منه، وكنت أشعر بالدفء الطالع من ثناياه وأنا مقيم فيه.

حين عدت من المنفى زرت كلَّ البيوت التي سكنتها في القدس ورام الله وبيت لحم، اقتربت من بعضها ووقفت على مقربة من بعضها الآخر، ثمّ كتبت عن هذه البيوت، وكنت أتذكّر حياتي التي انقضت فيها بحلوها ومرّها. ذات مرّة قلت: لا بيتَ أجمل من بيت الطفولة. وقلت: بيتي هو وطني الصغير الذي يحتضن أفراحي مثلما يحتضن أحزاني ويعطف عليّ.

ما هي العلاقة بين الأدب والذاكرة بالنسبة لك؟

الذاكرة هي الخزّان الأساسي للأدب، بل هي المرجع الذي لا بدّ منه لشعب بأكمله، وفي الحالة الفلسطينيّة حيث ينكر علينا المحتلّون الإسرائيليّون حقّنا في وطننا فلسطين؛ فإنّ الذاكرة هي السلاح الأقوى للرد على إنكارهم وعلى أكاذيبهم.

حين نستنطق الذاكرة الفلسطينيّة في رواياتنا وأشعارنا وسيَرنا ومذكّراتنا ويوميّاتنا فإنّنا نظفر بكمٍّ هائل من التفاصيل ومن الوقائع والأحداث والتجارب التي لا غنى عنها لتعزيز هويّتنا الوطنيّة، ولترسيخ صمودنا فوق أرض وطننا. والذاكرة لا تعني مجرّد ما يختزنه الفرد من تجارب ومعارف وتفاصيل، بل هي التي تمتدّ عبر المراجع التاريخيّة والفكريّة والسياسيّة إلى قرون سابقة، ويكفي أن نتذكّر في هذا الصدد لجوء بعض الروائيين المرموقين في بلادنا وفي الوطن العربي إلى كتابة الرواية التي تستند إلى التاريخ ولا تغرق فيه.

كذلك؛ فإنّ الذاكرة لا تكتفي بالعودة إلى الماضي، بل يمكن للروائي أن يستنبط من وقائع الحاضر رؤية للمستقبل، تفعل فعلها في نفوس القرّاء وتحرّضهم بشكل غير مباشر على تجنّب مصير أسود؛ قد يدمّر أمنهم واستقرارهم إنْ لم يأخذوا زمام المبادرة لتعديل واقعهم ولتغييره نحو الأجمل والأفضل.

لو نستعيد بعض الذكريات من تجربة بناء ذاتك الأدبيّة، ماذا تقول لنا؟

أوّل ما يخطر ببالي في هذا الصدد أنّني لم أتعرّف إلى قراءة الأدب من خارج المنهاج المدرسي إلّا حين بلغت السادسة عشرة من العمر. قبل ذلك؛ أتيحت لي ولغيري من تلاميذ صفّي حين كنا في السادس الابتدائي فرصة الظفر بقصة مصوّرة لكلّ واحد منا، وزّعها علينا معلّم الصفّ من مكتبة المدرسة، ولم يكرّر فعله هذا بعد ذلك. كنت أتمنّى لو أنّ الظروف أتاحت لي فرصة التعرّف إلى الكتب الأدبيّة في سنّ مبكّرة، ربما كانت مخيّلتي ستكون أكثر غنى ممّا هي عليه الآن.

حين كنت في جامعة أيوا الأميركيّة عام 1998 ملتحقاً ببرنامج الكتابة الدولي، تعرّفت إلى الكاتبة الكورية الجنوبية كانغ هان التي فازت قبل سنوات قليلة بجائزة بوكر البريطانيّة للرواية؛ على روايتها الجميلة “المرأة النباتيّة”، وكانت من ضمن المشاركات والمشاركين في برنامج الكتابة. ذكرت لي أنّها تعرّفت إلى كتب الأدب وهي طفلة في السابعة، كانت تقرأ الكتب من مكتبة أبيها؛ الروائي المعروف، وقالت إنّها كانت تقرأ كتباً لا تفقه معناها، لكن هذا الأمر كان خير محفّز لها لتوسيع مداركها ولإغناء مخيّلتها.

ربّما أسهم تعرّفي إلى قرى عديدة في الريف الفلسطيني وأنا أذهب برفقة أبي إليها في العطلات المدرسية في توسيع مداركي؛ من حيث الاتصال ببيئات جديدة وبأشخاص كانوا يعملون في ورش شقّ الطرق التي يشرف عليها أبي، ما زودني بإمكانات أفضل لرؤية الريف، ولتضمين بعض تفاصيله في قصصي الأولى.

وربّما أسهمت الأجواء السياسيّة والثقافيّة التي كانت سائدة في القدس في خمسينيّات وستينيّات القرن العشرين في لفت انتباهي بشكل مبكّر إلى الأحزاب السياسيّة؛ القوميّة منها واليساريّة، وفي لفت انتباهي إلى الصحافة وما فيها من قصص مسلسلة تركت أثرها الأكيد عليّ.

وكانت مجلة “الأفق الجديد” المقدسيّة التي ظهرت أوائل ستينيّات القرن العشرين أهمّ عنصر في بناء ذاتي الأدبيّة، فهي التي نشرت أولى قصصي في عام 1962، ومنها انطلقتُ إلى الكتابة في صحف ومجلات فلسطينيّة وعربيّة وعالميّة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأنت تبلغ الثمانين عاماً. هل تشعر أنّك بحاجة إلى الإسراع في الكتابة أكثر ممّا قبل؟ وهل تكتب يوميّاتك بانتظام؟

لم أعد أكتب يوميّاتي بانتظام، داومت على كتابة اليوميّات منذ عام 1996 إلى عام 2012 مع انقطاع اضطراري في عامي 2003 و2004 لانشغالي آنذاك في كتابة قصص ساخرة استولت على وقتي وعلى اهتمامي؛ وظهرت في مجموعتين هما: «صورة شاكيرا»، و«ابنة خالتي كوندوليزا». وقد صدر جزء من هذه اليوميّات في كتاب موسوم بـ «مديح لمرايا البلاد»، وظهر جزء آخر منها في فصل من كتابي «قالت لنا القدس». بعد عام 2012 صارت كتابتي لليوميّات متقطّعة غير منتظمة بحسب الحاجة إليها وبحسب الوقت والمزاج.

بخصوص الجزء الأوّل من سؤالك، فإنّني أعي بأنّه لم يتبق لي وقت كافٍ، ولذلك فإنّني أسارع إلى إنجاز السيرة. وقد نشرت الجزء الأوّل منها الموسوم بـ «تلك الأمكنة» وأقوم بكتابة الجزء الثاني الموسوم بـ «تلك الأزمنة»، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، وأكتب بعض أسطر في الجزء الثالث الذي لم أنجزه ولن أنجزه إلّا بعد وقت.

وأقول لنفسي: من الآن فصاعداً، لن أشارك في ندوات ثقافيّة أو سياسيّة إلّا إن كان ذلك عبر تقنية “زووم” أو “سكايب”، ولن أسافر إلى مؤتمرات أو إلى أيّ أنشطة ثقافية، ولن أرهق نفسي في كتابة روايات، قد أكتب مجموعة قصصيّة ساخرة متمّمة للمجموعتين السابقتين، وقد أكتب قصصاً للأطفال، وسأكتفي بذلك، وسأواصل القراءة باعتدال، ومشاهدة المسلسلات والأفلام بانتظام.

صدر لك في العقود الستة الأخيرة ما يزيد عن سبعين كتاباً للكبار وللأطفال. ما هي الأشياء التي تواصل منحك على المستوى الشخصي الشغف لمواصلة الكتابة والإنتاج؟

أشير بداية إلى تحويل الكتابة إلى عادة يوميّة، بحيث لا أنقطع عنها إلّا في حالات طارئة، ما يجعلني على درجة كافية من الاستعداد لكتابة صفحات من نصّ جديد، أو لإعادة النظر في كتابة سابقة، ثم إنّ التخلّي عن أيّ عمل وظيفي والتفرّغ التامّ يجعل الكتابة أكثر استجابة وأقل استعصاء ومراوغة، ولا أكتمك أن أيّ كتاب جيّد أقوم بقراءته يشكّل حافزاً لي للكتابة.

ولا تنسَ المحفّزات الخارجيّة وما أكثرها على كلّ صعيد، سواء أكان ذلك في المحيط الاجتماعي الذي أحيا ضمن شروطه المتخلّفة، أم في ما يتعلّق بأمني الشخصي وأمن عائلتي وأبناء شعبي جرّاء عسف المحتلّين الإسرائيليين، أم ما له علاقة بالقضيّة الفلسطينيّة وما تتعرّض له من مؤامرات تستهدف تصفيتها، أم على صعيد الوطن العربي حيث خضوع الغالبية العظمى من الحكّام العرب لمشيئة المستعمرين، أم على صعيد العالم حيث جنون بعض الحكّام من أمثال الرئيس السابق دونالد ترامب، وحيث جشع الرأسماليين الذين يخرّبون البيئة من أجل تكديس الثروات، ولا يتورّعون عن نهب خيرات شعوب العالم الثالث بكلّ صلف واستخفاف.

وبالطبع؛ ثمّة قضايا وإشكالات وصراعات ومخاوف وقلق وخشية على المصير وعلى المستقبل تقع على مسافة يوميّة منّي ومن ممارستي لحياتي، وهي قادرة على إنطاق الصخر فكيف هي الحال مع البشر، ومع كاتب يُفترض فيه أن يكون بالغ الحساسية تجاه كلّ شيء مهما صغر؟!

تنحاز كثيراً إلى القصة القصيرة أكثر من انحيازك للرواية، هذا ما تقوله سيرتك الذاتيّة، كيف ترى مساحة اللعب وإمكانات السرد في كلا الحقلين؟

ربّما يعود ذلك إلى أنّني ابتدأت مشواري الطويل مع الكتابة كاتباً للقصة القصيرة، مع أنّ الرغبة في كتابة الرواية لم تفارقني منذ البداية، وقد قمت بمحاولات لكتابتها ولم أنجح في أيّ من هذه المحاولات إلى أن ظهرت روايتي الأولى «فرس العائلة» في عام 2013. وكما أظهرت الكتابات النقديّة التي تناولت قصصي، فإنّني كنت مجدّداً في هذا المضمار، إذ كتبت القصة ذات النمط الكلاسيكي، وكتبت القصة المتشكّلة من مشاهد متلاحقة مستفيداً في ذلك من المونتاج السينمائي، وكتبت القصة القصيرة جدّاً، وانتقلت باللغة من جهة الإخبار إلى جهة الإيحاء، ومن التصريح إلى التلميح.

وقد استفدت من تجربتي القصصيّة أثناء كتابة الرواية، إذ بدت مشاهد كثيرة في رواياتي كما لو أنّها قصص قصيرة أو قصص قصيرة جدّاً موظّفة على نحو ملائم في إطار السرد الروائي، ثم إنّني استفدت من السياقات الروائيّة أثناء تأليف كتب قصصيّة صنّفها بعض النقّاد على أنّها روايات، فقد صنّف الناقد الروائي إلياس خوري كتابي القصصي «القدس وحدها هناك» على أنّه رواية، وصنّف الناقد حسن خضر كتابي القصصي «احتمالات طفيفة» على أنّه رواية. وظهرت كتب قصصيّة أخرى لي كان آخرها «حليب الضحى» مستفيداً فيه من أسلوب الكتابة الروائيّة.

في هذا الكتاب؛ عودة إلى عدد من شخوص رواياتي السابقة ومتابعة جوانب أخرى من أحوالهم، إذ يبدو الكتاب كما لو أنّه استمرار لهذه الروايات السابقة. وفي السياق نفسه؛ بدا كتابي القصصي «سقوف الرغبة» كما لو أنّه تنويع على روايتي «ظلال العائلة» أو كما لو أنّه جزء آخر متمّم لها، خصوصاً وأنا أتابع تجربة الحبّ بين قيس وليلى؛ وهما بطلا هذا الكتاب مثلما كانا بطليّ «ظلال العائلة».

كيف تنظر من موقعك اليوم، إلى مجموعتك القصصيّة الأولى «خبز الآخرين»؟

ما زالت هذه المجموعة تحظى بتقديري الخاص؛ وذلك لأنّها هي التي قدّمتني للقرّاء وللنقّاد. وأدّعي أنّني سجّلت من خلال هذه المجموعة دخولاً لافتاً إلى عالم الكتابة الإبداعيّة عموماً، وإلى عالم القصة القصيرة على وجه الخصوص.

بالطبع؛ أنا لا أحاكم هذه المجموعة من منظور ما وصل إليه الفنّ القصصي في فلسطين والعالم اليوم، ولا من منظور الذائقة الجماليّة لي ولقرّاء زمننا الراهن، بل من منظور الزمن الذي ظهرت فيه هذه المجموعة القصصيّة.

أدّعي أنّني أدخلت القرية الفلسطينيّة وشخوصها من نساء ورجال إلى حقل الأدب برعاية وتعاطف أكيديْن، ودافعتُ عن فقراء الفلاحين وعن النساء العاملات، وفضحتُ المستغِلّين الذين يقتاتون على تعب الناس؛ سواء أكان ذلك في القرية أم في المدينة. واحتفيتُ في هذه المجموعة بالأطفال الذين أخذوا أدواراً بارزة في بعض القصص، فكأنّني أرضي بذلك الطفل الذي في داخلي، وكأنّني أمهّد لدخولي إلى عالم الكتابة للأطفال وللفتيات والفتيان الذي كرّستُ له كثيراً من جهدي اللاحق ومن كتاباتي القصصيّة والروائيّة. كانت مجموعة «خبز الآخرين» هي شغفي الأوّل بالكتابة؛ الشغف الذي ما زال متوهّجاً حتى الآن.

هل شعرت بالندم يوماً ما على نشر نصّ ما، أو وددت لو أنّك كتبته بشكل مختلف؟

كنت سأشعر بالندم لو أنّني نشرت الرواية التي أنجزتها بعد إبعادي عام 1975 من الوطن. كانت رواية مباشرة وفيها طغيان للأفكار على حساب الشروط الفنيّة لكتابة الرواية. وكانت موسومة بـ «القمع» ثم غيّرت العنوان ليصبح: «قلنا ذلك لكل الطارئين». أنجزتها في عام 1976، لكنني في اللحظة الأخيرة أحجمت عن نشرها، وكان ذلك قراراً صائباً.

ولست أنكر أنّني أشعر بالندم جرّاء بعض النواقص التي يشير إليها النقّاد حين يكتبون مقالات عن كتبي. مثلاً: حين جعلت المرأة الشابّة مثيلة تستسلم لخداع الفتّاح الدجّال منذ اللحظة الأولى للقائها معه في رواية «فرس العائلة»، لذلك قمت في نسخة منقّحة من الرواية بتعديل المشهد، وجعلتها تستسلم بعد عدد من اللقاءات معه، ما يوحي بصدقيّة المشهد.

يحدث مثل هذا التدخّل الجزئي في بعض كتبي كلّما ظهرت طبعات جديدة منها. آنذاك؛ أسمح لنفسي بأن أحذف أو أضيف أو أعدّل، يشجعني على ذلك قيام كتّاب عرب وأجانب بمثل هذه التدخّلات.

مثلاً؛ حين نشرتُ في عام 1991 كتاباً قصصيّاً موسوماً بـ «ورد لدماء الأنبياء» شعرتُ بعد وقت بأنّ هذا العنوان يصلح لديوان شعر لا لمجموعة قصصيّة، وحين ظهرتْ طبعة ثانية من الكتاب؛ فقد حمل عنواناً جديداً هو: «صمت النوافذ».

وثمّة مثال آخر؛ كتبت رواية للفتيات والفتيان موسومة بـ «قالت مريم.. قال الفتى» وحين أدركتُ مقدار ما فيها من أدلجة ومباشرة أعدت كتابتها على نحو أفضل ونشرتها بعنوان «كلام مريم». وندمتُ على تسرّعي في كتابة السيناريو والحوار لمسلسل «الزيارة» المستند إلى النصّ المسرحي بالعنوان نفسه الذي كتبه فريدريش دورنيمات. ومع ذلك، فإنّني أدقّق نصوصي وأقوم بمراجعتها عدداً من المرّات قبل نشرها، يساعدني في ذلك صديقات وأصدقاء، يقدّمون لي النصح والإرشاد، لهم كلّ الاحترام.

كيف ترى واقع النقد الأدبي في المشهد الفلسطيني، والموجّه إلى أعمالك الروائيّة خاصة؟

لم يقصّر النقّاد وكتّاب المقالات الأدبيّة من الأديبات والأدباء والصحافيين مع كتبي وكتاباتي. وقد أحصيتُ ما يزيد عن مئة كاتبة وكاتب؛ من بينهم نقّاد متخصّصون وأكاديميّات وأكاديميّون وطالبات وطلاب جامعيون كتبوا مقالات ودراسات، وألّفوا كتباً ورسائل جامعيّة عن قصصي ورواياتي.

روايتي الأولى «فرس العائلة» نُشرت حولها وعنها أكثر من خمس وعشرين مقالة، والأمر نفسه حدث لروايتي الثانية «مديح لنساء العائلة». وحين نشرتُ مجموعتي القصصيّة الأولى «خبز الآخرين» احتفى بها كتّاب كثيرون؛ ويكفيني فخراً أنّ القائد السياسي الشاعر توفيق زيّاد كتب لها مقدّمة جميلة وافية.

بخصوص سؤالك حول واقع النقد الأدبي في المشهد الفلسطيني، يمكن الإشارة إلى وجود النقد، إنّما ليس على النحو الذي يواكب كثرة النتاجات الأدبيّة الجيدة وغير الجيدة التي تقذف بها المطابع ودور النشر كل يوم تقريباً، ما يجعل النقّاد غير قادرين على متابعة كل هذا الكم من الكتب، ثمّ إنّ ثمّة عزوفاً من بعض النقاد عن مواكبة الحركة الثقافيّة والإسهام في أنشطتها على نحو مثابر، ربّما لعدم الرضا عن مستوى كثير ممّا يُكتب وممّا يُنشر، وربّما لأن المناخ الثقافي في بلادنا يتأثر سلباً بحالة الترهّل السائدة في الوضع السياسي الراهن في البلاد.

ثمّ إنّ تراجع الإقبال على المجلات الثقافيّة وعلى الصحف اليوميّة والأسبوعيّة له علاقة بما يصيب حركة النقد الأدبي من تشتّت وعدم انتظام.

وفي هذا المقام؛ لا بدّ من الإشارة إلى النقد الصحافي أو النقد الانطباعي الذي يظهر في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الندوات الثقافيّة التي يجري تنظيمها في مختلف المؤسّسات الثقافيّة، وفيه بطبيعة الحال الغثّ وفيه الثمين.

كذلك؛ لا بدّ من الإشارة إلى بعض برامج الإذاعة والتلفاز المعنيّة بالثقافة والأدب، وإلى المؤتمرات الثقافيّة التي تنظّمها الجامعات ويشارك فيها نقّاد وأكاديميات وأكاديميون وأديبات وأدباء، ويتم فيها تقديم دراسات نقديّة رصينة حول الأدب وشهادات أدبيّة؛ فيها إغناء لواقعنا الثقافي على نحو أكيد.

هل تشكّل الروايات الفائزة بالجوائز الأدبيّة بالنسبة لك مرجعيّة ما للرواية العربيّة المعاصرة؟

ربّما كان الأمر كذلك؛ بل هو كذلك إلى حدّ كبير، ومع ذلك فلستُ أدّعي أنّني مطّلع على كل ما تضخّه المطابع من روايات، وما تتوصّل إليه لجان التحكيم المختلفة من نتائج، لكنّني لا أتوقّع، بحكم التجربة والمشاركة في عدد من لجان التحكيم خلال السنوات الماضية، أن تقوم لجنة تحكيم لأيّ جائزة من الجوائز بتقديم رواية متوسطة المستوى وتفضيلها على روايات متميّزة.

مع ذلك؛ يمكن أن تتنافس روايات متميّزة على الجائزة ويكون الفوز من نصيب واحدة من هذه الروايات، وهذا لا يقلّل من قيمة الروايات المتميّزة التي لم تفز بالجائزة، لأنّ لجنة التحكيم في نهاية المطاف مطالبة باختيار رواية تقدّر أنّها الأجدر بالفوز، ولا أرى في ذلك غضاضة أو تحيّزاً أو مخالفة للأصول.

بتقديرك، ما أبرز التحدّيات التي تواجهها الرواية الفلسطينيّة اليوم؟

التحدي الأكبر يتمثّل في كتابة رواية كبرى قادرة على تخليد التضحيات الفلسطينيّة من أجل الحريّة، قادرة في الوقت نفسه على منافسة أهمّ الروايات الصهيونيّة عن فلسطين وعن القدس. ذات مرّة؛ تباهى الروائي الإسرائيلي عاموس عوز بأنّ لدى الإسرائيليّين مئة رواية عن القدس، وتساءل: كم رواية لدى الفلسطينيّين عن القدس؟!

بالطبع؛ لدينا روايات متميّزة عن فلسطين وعن القدس، غيرَ أنّ القضيّة الفلسطينيّة بما تعنيه من تضحيات وشهداء، وبما تشتمل عليه من تعقيدات واستعصاءات، وبما تتعرّض له من محاولات تصفية ومؤامرات تظلّ متطلّبة توّاقة إلى كتابات إبداعيّة يتجاوز الروائيون المعنيّون بالقضيّة من خلالها ما أنجزوه حتى الآن في هذا المضمار، لتمثّل القيم والدروس والتجارب الخاصة بهذه القضيّة من منظور أعلى وأشمل، لرصد أدقّ تفاصيل القضيّة، وللردّ على الممارسات الصهيونيّة العدوانيّة التي حوّلت الأكاذيب إلى حقائق، وجعلت الجلّاد هو الضحيّة، والضحيّة هي الجلاد.

أيّ خصوصيّة قد تميّز الأدب الفلسطيني، بخاصة المقدسي، عن نظيره العربي؟

لا أظنّ أن ثمّة خصائص فارقة بين الأدب الفلسطيني ونظيره العربي، لأنّنا نتشارك في تراث ثقافي واحد وفي مرجعيّات ثقافيّة متشابهة، ولنا تطلّعات سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة واقتصاديّة متقاربة بسبب أنّنا أمّة واحدة برغم الحدود المصطنعة وبرغم بعض ظروف العيش المتباينة التي نشأت مع الزمن.

لكن؛ ربّما أضفى الاشتباك مع الغزوة الصهيونيّة خلال أكثر من مئة عام نوعاً من الحيوية والفاعلية وقوّة التأثير على الأدب الفلسطيني؛ وخصوصاً في حقليّ الشعر والرواية، وفي حقول الدراسات الاجتماعيّة والتاريخيّة واليوميّات والمذكّرات والسير الذاتيّة.

ولا يخرج الأدب الفلسطيني المكرّس للقدس عن هذا السياق إلّا بمقدار معاينته للوضع الخاص للمدينة التي تتعرّض للتهويد وللأسرلة، وتجري محاولات صهيونيّة حثيثة كلّ صباح وكلّ مساء لتغيير مشهد المدينة، والعبث بطابعها العربي الفلسطيني الإسلامي بامتداداته المسيحيّة الفلسطينيّة.

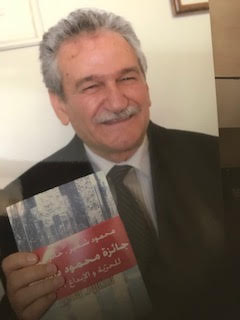

حصلت عام 2011 على جائزة “محمود درويش”، بمَ تختلف هذه الجائزة عن باقي الجوائز الأخرى التي حصدتها، خاصة أنّك أوّل فلسطيني حظي بها؟ ومن ثمّ أيّ قيمة تضيفها الجوائز للمبدع ولإبداعه؟

تختلف هذه الجائزة عن باقي الجوائز لأنّها تحمل اسم محمود درويش، الشاعر الكوني الذي حمل فلسطين إلى العالم وقدّمها بصيغة جماليّة مدهشة، بوصفها واحدة من أهمّ قضايا الحريّة في العالم. أمّا بخصوص القيمة التي تضيفها الجوائز للمبدع ولإبداعه، فهي تجعله مطمئناً إلى أنّ ثمّة من يقدّر إبداعه ويعترف له بجدارته وباستحقاقه للتكريم.

حين فزت بالجائزة قلت في كلمتي التي ألقيتها في الحفل الحاشد الذي جرى في جامعة بيرزيت: “فيا أخي الحبيب محمود درويش، وأنا أتشرّف بنيل الجائزة التي تحمل اسمك، فإنّني أكون بذلك أوّل فلسطيني يحظى بهذه الجائزة، ما يضع على عاتقي مسؤوليّات جمّة، أرجو أن أتمكّن من الاضطلاع بها تعزيزاً لثقافتنا الوطنيّة ولدورها التنويري النقدي، ولتأكيد مكانة الأدب بوصفه تمجيداً للحياة، ودفاعاً عن كرامة الإنسان، ورفضاً لكلّ أشكال الظلم والعدوان.

ويا أخي الحبيب، وأنا أتشرّف بنيل الجائزة قبل يومين من عيد ميلادي، فإنّني أعاهدك على أن أظلّ خادماً مخلصاً أميناً وفيّاً للبلاد التي أنجبتك، (أمّ البدايات أمّ النهايات، كانت تسمّى فلسطين… صارت تسمّى فلسطين)”.

في الختام؛ هل لديك مشاريع أدبية سترى النور قريباً؟

أكتب الآن الجزء الثاني من سيرتي الذاتية؛ الذي أستكمل فيه ما أنجزته في الجزء الأوّل «تلك الأمكنة»، وسوف أنتهي منه عند بلوغي سن الثمانين بتاريخ 15/03/2021. كذلك؛ فإنّني أكتب بعض أسطر في الجزء الثالث والأخير من السيرة الذي يتضمن بعض شهادات كتبها كتّاب وكاتبات عن شخصي وعن تجربتي في الكتابة. وأنتظر صدور قصة «لقلق» عن مؤسّسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله، التي كتبتها للأطفال قبل انتشار جائحة كورونا، وفيها تأكيد على أنّنا نعيش في عالم مترابط؛ شئنا ذلك أم أبينا، وأنّنا “مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى”.