حين عرض فيلم “مرسيدس” عام 1993 لم يتساءل أحد وقتها ما الهدف منه، وما قصته؟ على الرغم من عبثيته الكبيرة، ومشاهده المفككة، ربما لأنه كان فيلم يدور في مجال شركات الإنتاج ذاتها المعروفة، وبوجوه نجوم الشباك، أو لأنه يناقش حياة الأثرياء.

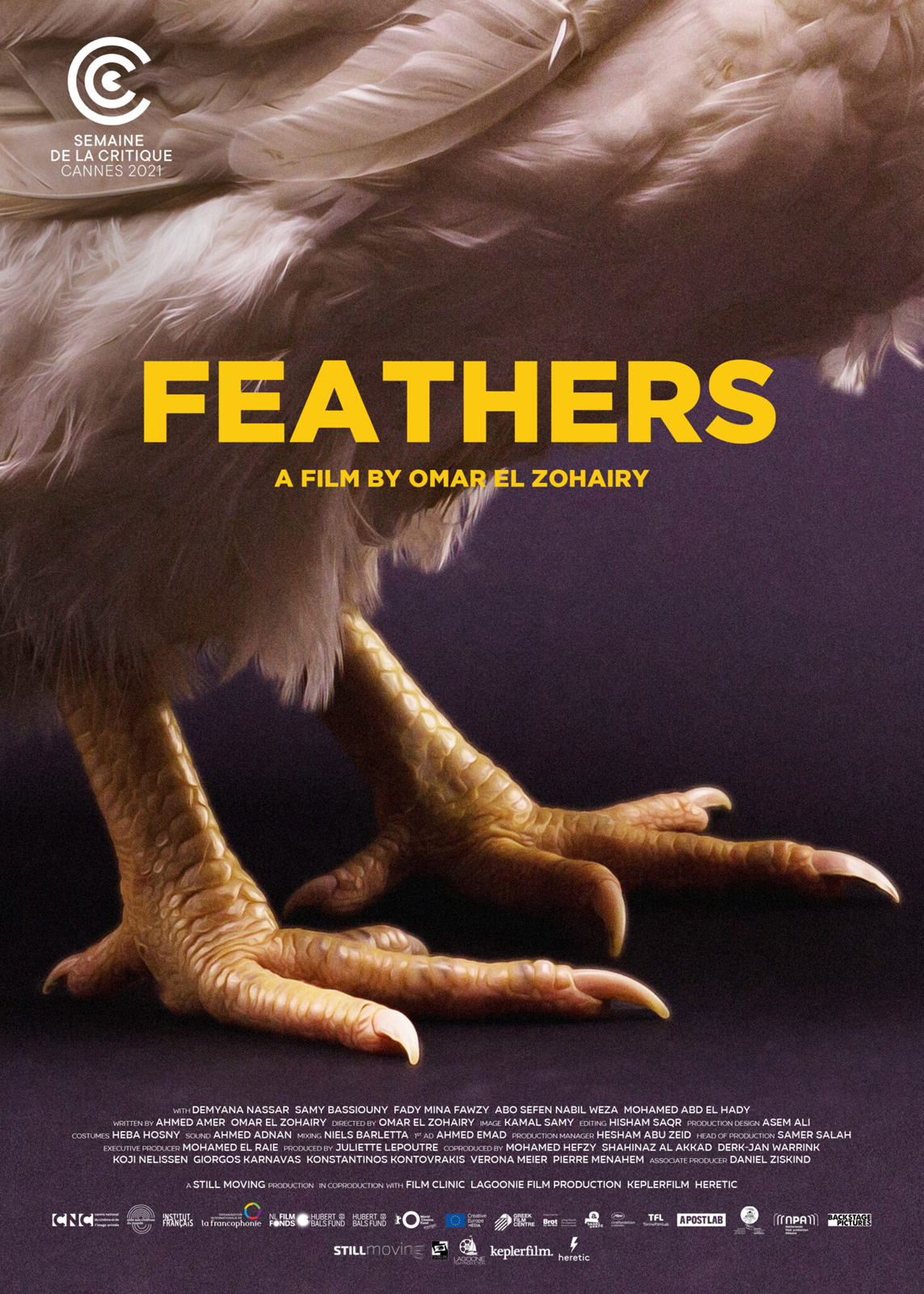

الآن يعرض فيلم “ريش” للمخرج الشاب عمر الزهيري، ولم يختبره الجمهور، بل هو من اختبر الجماهير، وبمجرد أن تسرب على الإنترنت بعد عرضه في مهرجان الجونة، انتشرت آراء ومنشورات بعض من شاهده في غالبيتها وصف للفيلم بالغريب والعبثي، وأن الشخصيات في المشاهد دون رؤوس، أو لا توجد حكاية.

والغريب فعلًا هي هذه التصريحات، فالفيلم بسيط وبحكاية أبسط، وليس عبثيًا على الإطلاق، بل يعرض قصة واضحة المعالم لامرأة تكافح من أجل أن تصرف على أطفالها لكن هذه المرة ليس لأن زوجها طلقها أو أًصبحت أرملة أو لأنه مدمن، بل لأنه ببساطة حوله ساحر ما إلى “فرخة”، فتكافح كي تعمل، وترعى أطفالها، وفي الوقت ذاته تحافظ على حياة الفرخة دون أن تموت بعد أن نقلتها بين السحرة والمشعوذين كي يعيدوا إليها زوجها.

ولا أحد يستطيع إعادة الزوج، وتستمر في البحث عنه وتربية أطفالها، في ردود فعل بسيطة جدًا، ودون “أوفرة” الدراما المصرية الشهيرة، بل هناك أصالة تختلف عن السينما المصرية التجارية المتعارف عليها أي سينما التذاكر.

منها مشاهد المكان والمباني، فلن ترى المشاهد المتكررة للقاهرة التي قد تراها في السينما، بل لن ترى مصر التي تعرفها حتى في فقرها، بل مشاهد لفقر آخر، فقر حقيقي يشبه العالم خارج الأستوديوهات، فقر لم يعد يراه الممثل شريف منير ومجايله أشرف عبد الباقي والنجمة يسرا في الحقيقة أو بين جدران الاستوديو والذي خرجوا من الفيلم في دقائقه الأولى لأنهم لم يحتملوا مشاهد الفقر “الوسخ”، يريدون فقر نظيف، فقر الحارات الشعبية المحبب، اللطيف، أو كما قال أشرف عبد الباقي “الفقير لازم يستحمى” وهذه عنصرية مقيتة، والأدهى أنه لا يعرف أنها عنصرية حين يكون يدافع عنه نفسه أمام الكاميرا واثقا بهذه الكلمات.

وبعيدًا عن الوصاية على السينما والوصاية على الفقراء التي يعتقد ممثلون مقربون من نظام الرئيس السيسي أنها من حقهم، كان الفيلم صارخًا ليس في قذارة المكان والغبار الذي اكتسح المنزل، والبقع التي ملأت بانيو الحمام فقط، بل صارخًا في وجه تاريخ السينما المصرية، وتصوير الكاميرا، وحركة الممثلين والممثلات وردودهم، فهو لم يكتفِ أنه جاء بطاقم يعمل للمرة الأولى في التمثيل بل أيضًا ركز على مناطق فارغة صفراء تحت الشمس لن تراها كل يوم، وفي مشاهد لا تشبه “ستريو تايب” ردود أفعال شخصيات الأفلام والمسلسلات المصرية في مواقف مشابهة كالتحرش والبحث عن عمل، أو داخل البار، فهي لقطات ممكن وصفها بالارتجالية، ابنة اللحظة التي صور بها المخرج، أي أقرب للحقيقة وهو خط الأفلام المستقلة المصرية الذي بدأ منذ عقود لكن دون إلقاء ضوء حقيقي عليه، وعلى هامش الأفلام المصرية الروائية السينمائية المعروفة.

وفيلم “ريش” يتجاوز حكاية أنه يُصوّر حياة عائلة مصرية فقيرة لها رب عمل مسيطر على أحوالها، إلى متابعة كينونة الفقير وكيف يستمر في المدن الكبرى، وحين يجد متعته البسيطة في ساحر ونافورة وحفلة تكون هنا مأساته.

لذلك ممكن القول إن بدايته هي ذروته بل حرفيًا تتفجر القصة حين يتحول زوج إلى دجاجة، وهذه الدقائق كافية لصنع فيلم روائي قصير جيد، لكن المخرج تحدى نفسه والقصة والسيناريو بل خط الأفلام المستقلة، وقدم فيلمًا طويلاً قلّت به الإثارة إلا أنه لا يزال يطبع لحظاته الخاصة ومشاهده ومكانه وزمانه، وحبكته التي قد تكون معادل موضوعي ورمزية لشيء أكبر كالفترة التي تمر بها مصر جميعًا وقد قلبها السحر إلى دجاجة مريضة لا يعرف أحد كيف يعيدها إلى حالتها الأولى.

لكن المخرج الزهيري يصر على أن الفيلم لا يتكلم بالسياسة فدعونا لا نتكلم بالسياسة ونبقى في الفانتازيا الجميلة التي تختلط بالفقر أو بالأحرى الواقعية السحرية، وهو ما يذكرني بالفيلم البرازيلي. باكوراو ويحكي قصة قرية “منسية” في البرازيل تعيش فيها مجموعة بشرية فقيرة مهمّشة لا ترى العز إلا في فترة الانتخابات السياسية حين يأتي المرشحون ويدللون أهلها، لكن هناك وحش يفتك بها فهم ضحية لعبة قنص وتكنولوجيا يمارسها رجال بيض يتحدثون الإنجليزية.

وهنا من الممكن بسهولة ملاحظة أن الفيلمين يظهر بهما تدريجيًا معادلة الفقر الذي يأكل المجتمع ووقوع هذه الطبقة ضحية الاستغلال أو تنمو لتصبح استغلالية بدورها في سردية خفيفة، ودون تشنجات أو انفعالات وحوارات طويلة.

تيار الأفلام المستقلة في مصر

الفقر والعجز في الفيلم خلقا مشاهد من الصعب نسيانها، وحيادية تصويرها دفع الفيلم للعالمية، وفوقها ملامح البطلة “دميانة نصار”، ناهيك عن موسيقى تعلق بالذهن لغرابتها وليس لجمالها، وكلام في الخلفية غير مفهوم لكنه يعطي رتم معين، ما يذكرني بالأفلام المستقلة المصرية التي تبقى عالقة بالذهن مثل فيلم “كليفتي” لمحمد خان 2004، وفيلمي “ايثاكي” 2005، و”عين شمس”2009 للمخرج إبراهيم بطوط، وبعدها أفلام مستقلة أخرى توالت مثل فيلم “الخروج للنهار” لهالة لطفي 2012، وفيلميّ “الشتا الي فات” لبطوط، و”فرش وغطا” لأحمد عبدالله السيد في العام ذاته 2013، وفيلم “باب الوداع” 2014 للمخرج كريم حنفي.

وليست مصادفة أن ما يجمع بين هذه الأفلام وفيلم “ريش” أن الربط بين الشخصيات باهتًا، وقد تبقى متروكة للحياة وتخمينات المُتلقي، وأغلبها أفلام جاءت كنوع من تمردٍ ناعمٍ على تردي الأوضاع الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير2011، وأيضًا استجابة لتطور عنصر التكنولوجيا، والتعبير البصري.

وسيقوى اتجاه الأفلام المستقلة، وستعيد اكتشاف المشهد السينمائي المصري، وسيأخذ كل شيء حيزه في أفلام هذا الاتجاه سواء؛ الزمان، أو المكان، أو التاريخ أو الموسيقى، فنجد اللقطات ممتدة إلى ما قد تصل إليه من الملل أو اللاحوار.

لتُمثل بعد ذلك الثورة دافعًا مهمًا لبروز هذا الاتجاه في السينما المصرية، فلم يكن المشهد السينمائي الاعتيادي ليملك القوة والجرأة ليعبر عما حدث من تغيير سياسي كبير في مصر بكل المحظورات وأولها انتقاد أجهزة أمن الدولة، إلا أنها كانت فاتحًا كبيرًا للشهية السينمائية لمخرجي الأفلام المستقلة.

وكانت السمات المشتركة بين هذه الأفلام ليس فقط كآبة شخصياتها، وعكس الواقع بكامل كابوسيته، ولغتها السينمائية المغايرة، وجماليات من الصعب قياس نمطيتها كاختفاء الحوار أو ندرته، ووحدة الزمان والمكان، بل أيضًا كسر للصورة النمطية التي تقدمها السينما الاعتيادية عن الفئات المهمشة والحارات الشعبية، ووجود شخصيات حقيقية في هذه الأفلام من واقع المكان، وغالبًا ما تصاحبها أخرى روائية كما فيلم “فرش وغطا”.

هذا الاتجاه لا يطرح الحكاية كعنصر جذب بمقدار اهتمامه بكيف يحكيها، وإلى أي مدى للمتلقي أن يشارك بها عبر طرح الأسئلة على نفسه طوال الوقت، فهي غير متوقعة ليس لأن هناك مفاجأة بالنهاية، فهي غالبًا سينما اللامفاجآت، بل لأنك لن تعرف أين يأخذك المخرج بسرده السينمائي المفتوح على كل الاحتمالات ما يجعله أشبه بمختبر يشارك فيه المتلقي وبذلك يكون تحت التأثير البريختي في كسر متواصل للإيهام!.

وتتركك شخصيات أفلام هذا التيار الكئيبة والكافكية، بإحساس عارم من الفضول عن مصيرها المأساوي، وسؤال السعادة الذي لا يعرف طريقاً إليها، وربما هذا ما اعتادت السينما العادية زرعه في خيالنا السينمائي أن هناك طاقة أمل ما قادمة، وسعادة آتية، لكن هذه الأفلام تقوم بتغيير ذاكرتك السينمائية التقليدية وتستبدلها بأخرى تشبهك وتشبه واقعك إلى درجة تختنق وأنت تشاهد هذه الأفلام، وقد يعلق في ذهنك بعضًا من هذه الشخصيات إلى الأبد.

إنها سينما تريد أن تكسر المألوف عن عمد، لها توجهها ولغتها، فلا تستطيع القول إن الكاميرا كان يجب أن تكون هكذا أو أن اللقطات طويلة يجب تقصيرها، أو أن هذه المطاردة لا تنتهي، أو أن “الشوت ريكآشن” لا يتم تصوريه بهذه الطريقة، فهذه سينما جديدة يجب أن تتلقاها بشكل مختلف، كأن تستوعب أن كل لقطة تمثل زمن اللحظة في الحقيقة، وأن المُشاهد يصنع الفيلم أيضًا ذهنيًا بأسئلته ومحاولة فهمه.

المغامرة بالتأكيد هي من قادت عمر الزهيري لصنع هذا الفيلم المُتفرد، والمغامرة أيضًا هي من جعلت مهرجان الجونة يعطيه جائزة الأفلام الروائية الطويلة، إلا أنها مغامرة تعيد للأفلام المستقلة المصرية حقها، وترد السينما المصرية إلى العالمية دون وجوه نجوم الشباك الذين يريدون تفصيل الفقر بحسب قدرتهم على الاحتمال.