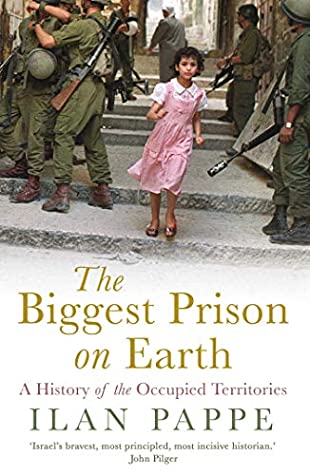

كتاب إيلان بابيه، «أكبر سجن على الأرض: سردية جديدة لتاريخ الأراضي المحتلة» المنشور باللغة الإنجليزية عام 2017، وبالعربية عن دار “هاشيت أنطوان” عام 2020 بترجمة أدونيس سالم، ليس تاريخاً شاملاً عن الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967، بل يبحث في لحظات حاسمة، باتت اليوم معروفة جداً، من تاريخ المنطقة. ينتمي هذا الكتاب إلى فضاء الدراسات التاريخية السياسية، وهو يصف منذ بدايته حتى نهايته، حركة تاريخية بدأت بطرق كثيرة في أواخر القرن التاسع عشر واستمرت في 1948، وهي الآن في مرحلتها الثالثة التي بدأت عام 1967. وحده التاريخ كفيل بإخبارنا إن كانت هذه المرحلة هي الأخيرة وفقاً لبابيه، إذ أن مقاومة الفلسطينيين وصمودهم، والتأييد العالمي الذي يجدونه من المجتمعات المدنية، كلها أمور منعت حصول ذلك حتى اللحظة. بناءً عليه، هذا الكتاب بمثابة سجل للمشروع الصهيوني والإسرائيلي حتى تاريخ صدوره، مع تركيز خاص على المرحلة التي بدأت مع الاجتماعات الحكومية في العام 1967.

يتمحور الكتاب حول “تاريخ قوى الاحتلال أكثر منه تاريخاً للشعب الخاضع للاحتلال، فهو يسعى لتفسير الآلية التي تم استحداثها لحكم ملايين الفلسطينيين، وليس لاستعادة حياتهم”. صحيح أن الفلسطينيين يظهرون في الكتاب، ولكنه في الواقع سرد تاريخي لما تعرضوا له من قمع، أكثر منه سرداً لتطلعاتهم، ونسيجهم الاجتماعي، ونتاجهم الثقافي، ولجوانب أخرى من حياتهم، يعتقد المؤلف أنها تستحق الدراسة في مرات أخرى (ص42).

بنية الكتاب ونموذجه الفكري: استحداث قاموس ومصطلحات جديدة

يحتوي الكتاب المترجم باللغة العربية على اثني عشر فصلاً، و335 صفحة، من خلالها يكشف المؤرخ المعروف عن وثائق تعد أدلة دامغة على أن ما حصل هو جزء من خطط مسبقة تم تجهيزها في الغرف السرية بهدف احتلال فلسطين وطرد الفلسطينيين ومن ثم تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سجن كبير، فأصبح الفلسطينيون شعباً بلا هويّة ولا حقوق ولا مقومات عيش، تمزق أرضه المستوطنات المزروعة كالأسافين. ونظراً لأهمية الكتاب، تتناول هذه المقالة مراجعة نقدية لأهم مقطفات الكتاب الذي أطلقت عليه صحيفة آيرش تايمز بأنه بإختصار “سيثير غضب أركان الدولة الإسرائيلية بلا أدنى شك”.

وفقاً لبابيه يتطلب النموذج الفكري الذي يستخدمه الكتاب استحداث قاموس جديد ومصطلحات جديدة. ويتجلى ذلك تحديداً في مقاربته الشخصية للجهود الدبلوماسية التي قام المؤلف باستعراضها كجزء من المساعي لترسيخ نموذج السجن المفتوح من جهة، مع رفضه للتصور السائد بأن هذا النموذج كان ولا يزال جهداً صادقاً للتوصل إلى مصالحة وتفاهم مع الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

يسرد بابيه في هذا الكتاب قصة القناع الاستعماري الوحشي لدولة الكيان الصهيوني بطريقة مغايرة هذه المرة، عبر تبني نموذج فكري جديد لكشف حقيقة هذا القناع ولدحض سردية المستعمر الصهيوني. لم تكن إسرائيل يومًا صانعة سلام، ولم تكن حربها ضد سوريا ومصر مفاجأة كما ادعى البعض، ولم تكن المقاومة سبب القمع المطلق. بل كل سياسات إسرائيل كان يُخطط لها مسبقًا في الغرف السرية مع انتظار التنفيذ. لم يكن حزب العمل الإسرائيلي حمائميا بل كان شريرًا، ولم تكن جهود السلام التي بذلوها سوى جزء من مخطط إسرائيل الاستعماري الاستيطاني. كل ذلك يثبته بابيه بالأدلة الدامغة، من خلال كشفه في الكتاب عن وثائق تعرض لأول مرة، وفي سردية جديد لاحتلال الأرض الفلسطينية المحتلة.

من منظار السجن الضخم، يجد المؤلف بأن الحوار الدائر في النقاشات الداخلية الاسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية حافلة بالأوهام والنفاق، لأن كل القرارات الاستيراتيجية حول مصير الأراضي المحتلة أخذت عشية الانتهاء من حرب 1967 مباشرة، ما جعل معظم النقاشات الدائرة بعد ذلك بين معسكر السلام والحرب في إسرائيل بدون أهمية في أقل وصف، وكاذبة في أسوأ وصف. بكلمات أخرى، فإن الواقع الاستعماري الاستيطاني على فلسطين جاء نتيجة لخطط قانونية وتنظيمية موضوعة مسبقاً في الغرف السرية وضعها عرابو الحركة الصهيونية، ولبثوا ينتظرون فرصة للتنفيذ.

فلسطين حالة استثنائية

تثير الأراضي الفلسطينية المحتلة عدة إشكاليات حول تأطيرها سواء من النواحي السياسية أو القوانية. وبشكل أكثر تحديداً يلفت بابيه النظر حول بعض الشكوك المتعلقة بمدة صوابية إطلاق مسمى الاحتلال على فلسطين أم الاستعمار الاستيطاني فهو لا يستسيغ استخدام مصطلح الاحتلال على الرغم من شيوعه. فالواقع القائم في فلسطين والضفة الغربية استثنائي ومختلف لكون هذا الاحتلال أصبح مع العام 1987، أطول احتلال عسكري في التاريخ، إضافة إلى أن تلك المعاني والتفسيرات سمحت لدولة إسرائيل التملص من أي شجب أو إدانة دوليين جدّيين (ص37).

في السنوات الأخيرة استعان الأكاديميون بمفهوم الاستعمار الاستيطاني لدراسة حالة فلسطين/إسرائيل، لكن في التجارب مثل الجزائر وجنوب أفريقيا استتبعت الهجرة إلى وطن جديد تصادماً مع السكان الأصليين، مما أدّى في كثير من الأحيان إلى إبادة هؤلاء السكان أو في أحيان أخرى نادرة، إلى انهيار المشروع الاستعماري الاستيطاني.

ولكن يجد بابية في فلسطين حالة استثنائية، لأننا لا نعرف بعد كيف ستكون النهاية. فهل يستمر منطق الاستعمار الاستيطاني الذي عرف عنه الراحل باتريك وولف بأسلوبه اللامع بأن منطق ” إزالة السكان المحليين”، في فلسطين من خلال التطهير العرقي أو الاستعمار؟ أم سيفسح المجال أما الحقوق الانسانية والمدنية؟ وحده الوقت كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة. ما يمكن قوله وفقاً لبابيه بالاستناد مرة أخرى إلى باتريك وولف، هو أن الاستعمار الاستطياني بُنية وليس حدثاً: بُنية تشريد واستبدال، أو بإعادة صياغة كلمات إدوارد سعيد، استبدال للحضور بالغياب (ص38).

ابتداع السجن الكبير: من السجن المفتوح إلى السجن المشدد

بدأ المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وفقاً للمؤلف يعمل كبنية عام 1882، ووصل إلى ذروة معينة عام 1948، واستمرت بقوة في 1967، ولا تزال قائمة حتى اليوم. والسجن الضخم هو إحدى الطرق العديدة التي اعتمدتها دولة إسرائيل الاستيطانية لإبقاء المشروع قائماً (ص38).

تنفيذاً لمخططاتها الاستعمارية على فلسطين، قامت إسرائيل أولاً بترسيم الحدود الجغرافية والديمغرافية للسجن الضخم، عبر تقطيع الأراضي الفلسطينية وتوزيعها بشكل عشوائي ومشتت داخل مناطق يهوديّة مستعمَرة، التي شرعت القوّات الصهيونيّة في تطبيقها خلال السنة الأولى بعد نهاية حرب عام 1967، مُستعينة بقوانين وأوامر عسكرية قامت باستحداثها لمُصادرة الأراضي وطرد السكان. هذه الخطط المسبقة التي تم وضعها وتم تنفيذها بشكل سريع شكلت واقع السجن الحالي.

لقد أُنشئ ذلك السجن الضخم في غضون أيام قليلة، وأصبح واقعاً راسخاً لا مثيل له في التاريخ المعاصر مطلقاً. ويجادل بابيه بأن هذا السجن الضخم الذي شُيٍّد عام 1967 لم يتم إنشاؤه للابقاء على الاحتلال؛ بل كاستجابة عملية لشروط الآيديولحية الصهيونية المسبقة، أي الحاجة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من فلسطين التاريخية، وخلق أكثر يهودية مطلقة فيها، بل وحصرية إذا أمكن (ص39). هذه الدوافع نتج عنها تطهير عرقي عام 1948، وشكلت حجر الزاوية الذي صيغت على أساسها السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة عام 1967، تماماً كما لا تزال المحرك الرئيسي للأفعال الإسرائيلية اليوم. شكل السجن الضخم وفقاً لبابيه النتيجة المنطقية والحتمية للتاريخ والإيديولوجية الصهيونيين. التي رغبت على الدوام في احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دائم.

في 11 يونيو 1967، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى لمناقشة الواقع الجيوسياسي الجديد الذي فرضته الحرب. وخلال الأسبوع التالي من انتهائها تم تكليف كبار الوزراء بصفتهم أعضاء اللجنة الوزارية لوزارة الدفاع محاولة التوافق على سياسة حول الأراضي المحتلة حديثاً؛ لكنهم وصلوا إلى طريق مسدود. نتيجة لذلك، تسلمت المهمة الحكومة الإسرائيلية الثالثة عشر بنصابها الكامل في نهاية الأسبوع عينه. والمفاجئ وفقاً لبابيه، أن هذا العدد الكبير من الوزراء نجح وبسرعة فائقة في تقرير استيراتجية شكلت منذ ذلك الحين حجر الأساس لسياسة إسرائيل (ص96). تمحورت القرارات التالية لإسرائيل حول مستقبل الـ 20 بالمئة المتبقية من الأراضي الفلسطينية التي أصبحت خاضعة لها ومصير هذه الأراضي.

ناقش صانعو القرار في إسرائيل مختلف الطرق الممكنة لحكم السكان دون طردهم، أو منحهم الجنسية. وقد جرى التمييز منذ وقت مبكر بين المناطق التي ستقع تحت الحكم الإسرائيلي المباشر، وتلك التي ستوضع تحت المراقبة غير المباشرة. وبالتالي كان الحل المطروح تقسيم فلسطين مرة ثانية، وهو التكتيك المفضل دائماً لدى الحركة الصهيونية في كل ما يخص فلسطين. وهكذا جرى تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مساحة يهودية وأخرى فلسطينية.

مع مرور السنين، مارست إسرائيل الضغوط، وانتهجت سياسة دفعت سكان الضفة والقطاع إلى الرحيل. ومع أن صانعو القرار في إسرائيل قد قضوا بتجنب التطهير العرقي وتنفيذ سياسات لحكم السكان مختلف السياسات الجماعي لسكان الضفة الغربية وغزة، إلا أن بابيه يقصد هنا أن القرار كان تشريع عملية طرد جماعي على غرار ما حدث سنة 1948. فحتى حينما اتضح أن ثمة وسائل لتقليص عدد السكان، وأن هذه الوسائل قد طُبِّقت عمداً، كان من الواضح أن عدداً من الفلسطينيين سيبقى تحت الحكم الإسرائيلي. وبوسيلة أو بأخرى يرى بابيه تمثل عقاب الفلسطيني في إحدى صوره إما بعدم السماح له بالرحيل، أو بطرده، على حدٍ سواء. وكان القرار يختلف بحسب رغبة “المساجين”: فإن كانوا يريدون الرحيل، يُمنعون من ذلك، وإن كانوا يريدون البقاء، يُهدَّدون بالطرد. ليست هذه وفقاً لبابيه بالمنهجية الجديدة، بل هي استعادة لممارسات قديمة: اقتراح سياسة العصا والجزرة، أي المكافأة والعقاب، على كل الذين يقبلون أو يرفضون ما يفرضه عليهم الحكم الإسرائيلي.

وهذه اللغة المستعارة من عالم الزراعة كما يقول بابيه ليست من بنات أفكاره، فعبارة العصا والجزرة هي ما وصف به صانعوا القرار الإسرائيلي خياراتهم منذ سنة 1967. وكان المطلب الرئيسي المفروض على السكان أن يقبلوا بأن لا رأي لهم على الإطلاق بتقرير مستقبلهم، وأنهم في حال رفضوا هذه الظروف الجديدة، سيجدون أنفسهم داخل سجن مشدد الحراسة. أما إذا قرروا التعاون، فيمكنهم الاستمتاع بالعيش في سجن مفتوح يديرونه بأنفسهم، وهو ما يحصل الآن أمام العالم (ص98).

تسويق الواقع الجديد: التعامي الأمريكي

بعد الاحتلال مباشرة، أدركت إسرائيل أن موضوع القدس لا بد من الإسراع فيه، خاصة في ظل المخاوف من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذه الفكرة، وبدأت في السيطرة على القدس شيئاً فشيئاً وذلك من خلال استخدام مطار القدس قبلة للرحلات الداخلية، تغيير أسماء بعض الشوارع الفلسطينية إما بعبرنة الأسماء العربية، أو بإطلاق مصطلحات صهيونية معروفة أو غير معروفة عليها.

المهم في هذه الجزئية هي أن الولايات المتحدة لم تكن في البداية قد تقبلت الطريقة التي أبطلت فيها إسرائيل وضع القدس كمنطقة دولة عام 1948، لذلك افتتحت سفارتها في تل أبيب. مع الإشارة هنا إلى الخلاف الذي حصل إبان الهجوم الجوي الإسرائيلي على سفينة التجسس والاستطلاع الأميركية “يو أس أس ليبرتي”. هذه الحادثة التي يجد بابيه أنها جعلت الحكومة الإسرائيلية تتوخى الحذر عندما تقرر تضليل الأميركيين أكثر، وهذه المرة حول القدس.

لكن هذا القلق لم يدم طويلاً، إذ أن إسرائيل عرفت كيف توجه السياسة الأميركية نحو الدعم غير المشروط لدولة إسرائيل في سياساتها الخارجية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمور لم تكن دائماً بهذا الوضوح؛ فقبل بضع سنوات فقط، أي في 1964، لم يكن واضحاً أبداً بأنّ إسرائيل هي طفلة أميركا المدللة في المنطقة. ولكن الوضع تغير بعد اغتيال الرئيس كينيدي، وتسلم الرئيس جونسون سدة الحكم بعدها. وهكذا، فجأة، بدأت حقبة جديدة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

ولعل كتابة هذا الكتاب عام 2016 جعلت بابيه يشير إلى ما توقعه الدبلوماسي الإسرائيلي، أبا إيبان، تطوّرت في واشنطن سياسة عدم انتقاد، إضافة إلى أنه توقع قبل 45 عاماً أن الولايات المتحدة سوف تؤيد على المدى البعيد، أو على الأقل لن تعترض، على القرارات التي ستتخذها إسرائيل من جانب واحد حول الأراضي المحتلة عموماً، وحول القدس خصوصاً، وكم كانت توقعات أبا إيبان دقيقة .هذه السياسة وفقاً للدكتور عزمي بشارة تغيرت مع ادارة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترمب، حيث جادل بأن “الدور الذي لعبته صفقة القرن في تغيير الموقف الأميركي من الانحياز إلى إسرائيل والتحالف معها، إلى التماهي المعلن وغير المنضبط مع مواقف اليمين الصهيوني”، وهو ما حصل أيضاً في نقل السفارة الأميركية للقدس، والإعلان الخطير عن شرعية المستوطنات، وقطع المساعدات المالية عن الأونروا.(1)

وضع بنية تحتية قانونية للاحتلال: بيروقراطية الشر

يلفت المؤلف الإهتمام إلى أنه في أولى أيام الاحتلال، كانت وتيرة عمل الإسرائيليين مذهلة حقاً لمن يراقب الوضع عن بعد. فبحلول 21 يونيو، كان الخبراء القانونيون في الجيش قد انتهوا من وضع قانوني شامل ومتكامل للضفة الغربية وقطاع غزة (ص224). بكلمات أخرى، كان الإسرائيليون قد عملوا بخطط موضوعة مسبقاً للسيطرة الكاملة على فلسطين. وهنا نشير إلى أن الأكاديمية المرموقة نورا عريقات في كتابها «العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية» كشفت “كيف استطاعت إسرائيل، وبمساعدة غربية متواصلة، تسخير القانون الدولي والقوانين المحلية وسن قوانين جديدة لترسيخ الاحتلال وشرعنته بل وإخراجه من حيز إمكانية التفاوض عليه”.(2)

يقول بابيه، منذ البداية، تعامل المشرعون في الأراضي الفلسطينية مع القانون الدولي من خلال مقاربة غير نزيهة ولا تخدم سوى مصلحتهم. فالأراضي المحتلة اعتبرت تارةً خاضعة للقانون الإسرائيلي، وطوراً غير خاضعة له، بما يخدم على أفضل وجهة استراتيجية استيطان تلك الأراضي. بمعنى آخر، وبإعادة صياغة كلمات نورا عريقات تحول القانون لأداة كولونيالية بيد إسرائيل.(3)

كان لدى إسرائيل وفقاً لبابيه، مشروعان مُتوازيان، يهدف المشروع إلى السّيطرة الجغرافيّة بتحويل أماكن سكن الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة إلى مناطق معزولة متراميّة وغير متّصلة بإقامة المستوطنات، وآخر قانونيّ استيطاني يقوم على إصدار المراسيم والقوانين لمصادرة الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات لإعاقة النموّ الطبيعي للمجتمع الفلسطيني بمنع البناء والتوسّع الطبيعيين في الضفّة وقطاع غزّة.

شكلت السنوات بين 1987 و1993 فترة تأسيسية صيغت من خلالها بعض الوقائع القائمة اليوم في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة حتى سنة 2005. وكان ذلك زمناً أظهرت فيه بيروقراطية الاحتلال سلطتها المطلقة في تحويل السياسات المؤقتة، بما فيها العقوبات، إلى سياسات روتينية، وهكذا، قدمت الحواجز الأمنية إلى العالم، وقد وُضعت قيد التطبيق المنهجي سنة 1993. وقبل أن توقع إسرائيل اتفاقية السلام مع منظمة التحرير تم تجريب الحواجز في القدس، وبعدها بدأت الحواجز كسياسة تهدف إلى عزل القدس عن الضفة الغربية، وتقطيع الأراضي الفلسطينية إلى جيتوهات (ص286).

تطهير عرقي وإبادة جماعية تدريجية

يجد إيلان بابيه، صاحب كتاب التطهير العرقي لفلسطين، أن ممارسات إسرائيل هي تطهير عرقي مخطط لها مسبقاً بحيث تقع هذه السياسة في جوهر المشروع الصهيوني الإستيطاني. وحينما وجدت إسرائيل نفسها أمام كتلة ديمغرافية مقاومة واجهتها بالعنف والاستبداد المطلق الذي يرى بابيه أنه في جوهر المشروع الصهيوني. بمعنى آخر، هذا العنف المطلق الذي استخدمته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني متأصل في المشروع الصهيوني وهو فعل بحد ذاته وليس ردة فعل على مقاومة وصمود الشعب. باختصار، هدف هذا المشروع محو كل فلسطيني على الأرض، ورميهم في البحر لو أتاحت لهم الفرصة!

يسلم بابيه بأن ما حصل سنة 1948 هو تطهير عرقي متكامل الأركان. وبعد ذلك، وتحديداً بعد عام 1967 استمرت هذه السياسة إلا أن الظروف ردعت إسرائيل من التطهير الواسع النطاق، وأهم هذه الظروف مقاومة الشعب الفلسطيني. ويؤكد إيلان أن حزب العمل الإسرائيلي كان أكثر شرًا وتماهياً مع المشروع الصهيوني الاستيطاني القائم على تنفيذ سياسات غرضها طرد وتشريد وإبادة السكان الأصليين حسب الممارسات والظروف وما تسمح به مع وجود هدف سامي لدى هذا المشروع وهو تفتيت الإنسان الفلسطيني وضرب ذاكرته وهويته وتشويهها على حساب نمو مشروعه. من المهم هنا ذكر أن المقاومة للشعب الفلسطيني والتي يرى بابيه أنها جاءت نتيجة لممارسات إسرائيل وليس سببًا يبرر وحشية إسرائيل. يؤكد بابيه بأن التطهير العرقي استمر في فلسطين، ولكن اختلاف الظروف، وصمود الفلسطينيين، أفشل هذا المشروع، مع أن كل الممارسات التي تنفذ حتى اللحظة، والمخطط لها مسبقاً، هدفها النهائي التطهير العرقي القائم على الإبادة والطرد وتنفيذ سياسة السجن المشدد الحراسة.

استعمار استيطاني ومستوطنين وحوش

منذ سنة 2005 أصبح المستوطنون أشد قسوة ووحشية في معاملتهم للضفة الغربية. معاملة بلغت ذروتها بإشعال النار في جسد مراهق فلسطيني حيّ وبعائلة فلسطينية بأكملها. ولقد تمكنت الصهيونية كحركة استعمارية من استعمار فلسطين بكاملها تقريباً بغض النظر عن كونها أقلية ديمغرافية. بيد أن هؤلاء المستوطنين أقوى بكثير من الصهاينة الأوائل ومن غير المرجح أن ينجح أحد في منعهم عن السيطرة على ما تبقى من الضفة الغربية. وخلال الفترة ذاتها أخضعت إسرائيل قطاع غزة إلى قمع أقسى بكثير وإلى النموذج الأشد وحشية، حتى اليوم، لسجن مُشدد الحراسة واستخدام العنف المطلق، أو بكلمات أخرى الانتقال من سياسة التطهير العرقي التقليدية التي نفذها إسرائيل عام 1948، إلى سياسة الإبادة التدريجية، الذي لا يزال يؤمن بابيه بأن التعريفات القانونية والأخلاقية المختلفة للإبادة الجماعية تنطبق على السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ سنة 2006 (ص334)، وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار بأنه على غرار سياسة التطهير العرقي فإن سياسة الإبادة الجماعية هذه لم تُرسم في فراغ، بل جاءت ضمن تخطيط مسبق ومدروس لتنفيذ المشروع الاستعماري الاستيطاني على فلسطين.

يشكل هذا الكتاب التاريخي العابر للسياسة وللفكر أهمية بالغة، إذ أنه يوجه سهام النقد نحو إسرائيل كدولة استعمارية عاثت فساداً في الأرض لتنفيذ مخططاتها الخبيثة وخلق مشروعها الاستعماري الصهيوني في فلسطين. يعيدنا الكتاب إلى سؤال الراحل إدوارد سعيد الوارد في تعقيبات على الاستشراق: كيف يمكن إنتاج معرفة غير مهيمنة وغير عسفية في أجواء منخرطة بعمق في سياسة واعتبارات ومواقف واستراتيجيات السلطة؟ (4)

وبإعادة صياغة السؤال، كيف يمكن إنتاج معرفة حقيقية عن واقع الاستعمار في فلسطين في ظل وجود مستعمر يحتكر سردية التاريخ ليشوه تاريخ شعب ويستبدله بتاريخ آخر؟ ربما يكون هذا الكتاب مساهمة في فضح الممارسات اليومية، القديمة الجديدة، والمستمرة لطمس الواقع التاريخي وتدمير الذاكرة والهوية الفلسطينية الهادفة في مجملها للتطهير العرقي والإبادة الجماعية لشعب بأكمله. إيلان بابيه يقدم كتاباً مميزاً تعيد السردية الحقيقية إلى مكانها وزمانها الأصليين والحقيقيين، وذلك من خلال كشف وثائق جديدة ودحض السردية الصهيونية. فحينما تتحدث السلطة، وأقصد هنا حينما يتحدث الاستعمار، فهو يتحدث عن نفسه في النهاية وعن صورته، التي لطالما حاول المستعمر الصهيوني سترها تحت غطاء القانون والعدالة والدفاع عن النفس، وهم بعيدين كل البعد عن ذلك.

هذا الكتاب باختصار، مقاومة لاشتباكات التاريخ الأيدلوجية والسياسية لعرض الحقيقة التي لطالما تمنت إسرائيل طمسها منذ بدأ المشروع الصهيوني الاستعماري على فلسطين وحتى هذه اللحظة.

المراجع: