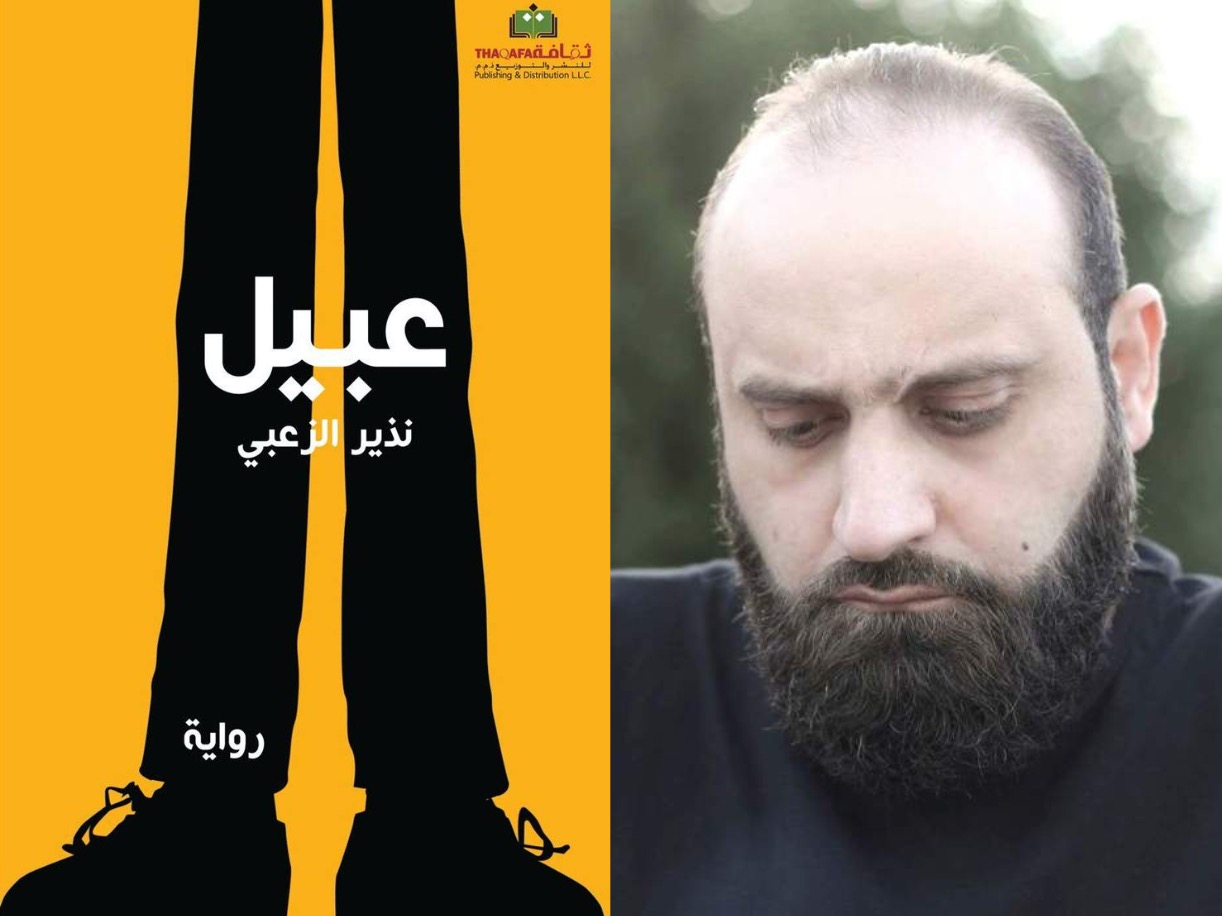

يعرض الكاتب السوري نذير الزعبي في روايته «عبيل» (دار الثقافة) مسألة اجتماعية مرتبطة بالتنمّر، وقلما نجد رواية سورية قد تحررت من صراعات هذا البلد السياسية، فالكاتب يقرأ الواقع بظاهرهِ مع ما يشي بما هو أعمق، من غير أن يكون العمق تكلفاً أو استحواذاً.

يقرأ الزعبي ظاهر الحياة اليومية السورية، إنّه يقرأ مشهداً بصرياً للحارة الفقيرة المنتشرة في المدن السورية كافة، وهي في «عبيل» مدينة حلب. لا يكترث الكاتب ببناء ماضٍ للشخصيات، ولا يكترث ببناء عالم منفرد لكلّ من شخوص الرواية. إنّه يهتم بعبيل اهتماماً خاصاً، الأمر الذي نبرره ما إن نعرف حكاية العملاق، ونفهم الطريقة التي يساعد فيها عبيل الكاتبَ في روايته. إذ ينهض عبيل/ العملاق، على نحو بات ضحية لتنمّر مرير من الآخرين، وسط مشهد متماثل، ويدل وفق سلوك الشخصيات معهُ على سماتهم النفسية، بهذا يكون أداةً في إدانة أحدهم أو الاحتفاء بآخر، ما يكّون لدى القارئ صورة تامة عن شركاء عبيل.

لقد استخدم الكاتب الرمز أو الظاهرة على نحو بارع؛ فعبيل الذي يرى نفسهُ مرةً، على أنّه مخلوق ضعيف يرتدي “جثة وحش”، ومرةً يرى نفسه وحشاً يرتدي “ملابس إنسان”، ينجح في الحالتين في أن يجعلنا نشيح بأنظارنا عنهُ، لا شفقةً، وإنّما سعياً لفهم ما دفعه إلى التفكير بذاته على نحو بائس، لينهض عبيل وحدهُ بثقل الحكاية، من غير أن يكون بطلها. فالحدث يصنعهُ الآخرون، عبر سلوكيات طفيفة قد لا يعتقد من يقترفها أنّه يترك أثراً، لكن آثار الآخرين راحت تُنمّي المسخ في داخل إنسان ضخم، لإصابته بداء العملقة النخامية.

لا يفوت الزعبي، تعزيزاً لموضوعهِ، الإشارة إلى ضروب تنمّر مختلفة، إما على الهيئة أو المهنة أو على المستوى المادي والثقافي. في حكاية هادئة تمر مروراً سلساً على حيوات أشخاص هادئين، في شرورهم، كما في دماثتهم. وحده عبيل، الذي لم ينجُ، من غير أن يصير بطلاً. يبدأ أثرهُ كبيراً ثمّ يصغر، ويصغر إلى أن يختفي في النهاية. ترافق ذلك الأثر الذي يغيب بسلام، شخصية أخرى، تبدأ على هامش الأعمال والحياة، وهي شخصية الكاتب، التي تنمو بالتدريج. كما لو أنّها تنمو على حساب شخصية عبيل قبل أن تأخذ مكانه. إذ ما إن يصدف الكاتب عبيل، حتى ينشغل بهِ ويلاحقهُ، وفي طور نموهِ، يترك الصحافة، ويفكر بكتابة رواية. لتنضج، أي، يتحقق وجود الكاتب، مع اختفاء عبيل، عبر هذين الاتجاهين السرديين اكتسبت الرواية بريقها.

باستخدام تقنية الهدم والبناء يتضح سر الحبكة ومكمن جاذبيتها، خصوصاً أنّ لعبيل، المفترض أنّه ترك المدرسة منذ مراحل مبكرة، لغة الكاتب ذاتها. لا، إنّ رسائلهُ إلى شذا عمران، أشد حفاوة لغوية من لغة الكاتب. ينتهي النص، ولا يتضح الالتباس، على الرغم من إشارة الراوي إلى تفرغ جلال، وهو الاسم الحقيقي لعبيل، للقراءة ما إن ترك عمله دهاناً وعمل لدى الرسام، والذي مثّل مع والدة جلال وعامل النظافة جانب الرأفة في حياة جلال. فيما على جانبها المظلم، احتشد كلّ من الكاتب الصحفي، والذي فكر، منذ البداية، باستغلال جلال في تحقيق صحفي، وزملاء جلال في المدرسة قبل أن يتركها، ومعلمه الدهان، ووالده الذي هجر والدته إلى ليبيا، وطاقم الفيلم الذي استغل ضخامته لصناعة فيلم عن العمالقة، حيث اكتسب اسم عبيل، وأحبّ واحدة من أبطال الفيلم رآها على الشاشة، وكتب لها إلى الأردن، ليكشف الزعبي عن واحدة من طاقات الكتابة، ذلك الفعل المتفجر اللاهب، والذي بدا، خارج الحديث عن الحبّ، لغة رتيبة تنشد حياة رتيبة مؤسسة على ظلم القوي للضعيف، وتحكّم السيد بالعبد. إلا أنّ الكاتب قد أولى بطلهُ، حفاوة تشبه الحنان عبر العلاقات التي راح يشيدها مع الأشياء في محيطهِ، مع الذباب واللوحة ومع الآمال. وقد استعار هذا الأسلوب من روايتهِ السابقة «يورو» (الدار العربية للعلوم، 2016) لكن الاستخدام هنا، هو استخدام وظيفي. يُقتّر حضور الأشياء بما يُحدّد ويُلزم، ضمناً استخدام الاستعارة. فجلال الدين، هو بالنسبة لوالدته وللرسام، جلال، وبالنسبة لصنّاع الفيلم هو عبيل، لكنهُ بالنسبة للدهان “سيبة” يجعل الزعبي تلك السيبة، تتحدث بمنطقها. تتصلّب وتشتد كي تؤدي عملها ما إن يحضر الإنسان المتنمّر. فيما تنسحب وتنطوي، لتظهر بهيئة بشرية، ما إن يحضر الإنسان الرؤوف. بهذا التكيّف، والخفة، استخدم الزعبي رمزهُ، اللابطل، أيما استخدام. فالتقنية السردية، هي ما ينطق، المواقف التي يُرمى إليها عبيل، هي التي تتراكب وتتحرك وتتشكّل في تصور القارئ.

ينجح الكاتب في تصوير الحياة على أنّها “سيرك ماجن”، وينجح عبيل في الخروج من قوقعته ليواجه العالم. لا بأثاث خاص يوضع لهُ أينما حل، إذ يشبّه كرسيه في المدرسة بالعرش! وإنّما عبر الهروب والانسحاب من العيش مع أناس قبيحين، حيث يؤسس، باختفائه الأخير، عرشه الخاص. إن كان مقام عبيل بين الناس هو عرشٌ للقبح، فإنّ اختفاءه، يضعه لدى القارئ في عرشٍ للتطهّر، أشادهُ الكاتب وألقاه على الخطّائين.