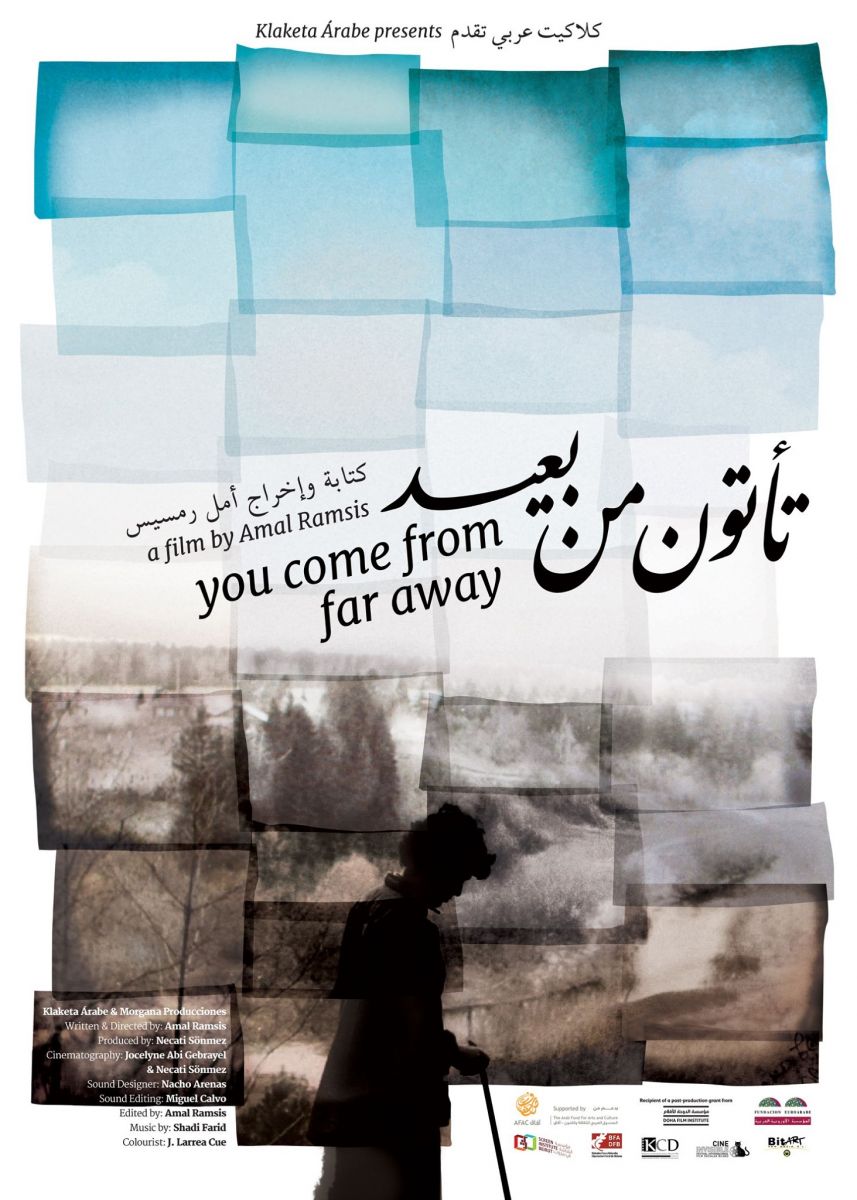

في 2018 كان العرض الأول للفيلم الوثائقي “تأتون من بعيد” للمخرجة المصرية أمل رمسيس. عبر 84 دقيقة يطرح الفيلم مسألة الحرب الأهلية الإسبانية (1936 – 1939)، من خلال مشاركة المناضل الفلسطيني الشيوعي نجاتي صدقي (1905-1979)، والمسارات المتشعبة للحرب ولنجاتي وعائلته التي ستدفع تكاليف إيمان صدقي بالأممية.

الشتات الفلسطيني جزء من اللعبة، فهذا الشتات الذي بدأ بسبب الصهيونية، هو في الحقيقة امتداد لانتصار الفاشية في أوروبا في النصف الأول من القرن الماضي، هذه فكرة تمررها رمسيس بين السطور. حصد الفيلم العديد من الجوائز أبرزها جائزة النقاد الأفارقة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وجائزة أفضل فيلم أورومتوسطي من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، كما حصد الجائزة الكبرى لمهرجان تطوان وجائزة التانينت الفضي من مهرجان أيام قرطاج.

حول الأسئلة الفنية في “تأتون من بعيد” وحول صناعة الفيلم وحركة النقد، أجرت “رمّان” هذا الحوار مع المخرجة المصرية أمل رمسيس

هناك 15 عامًا كاملة بين تفكيرك في فيلم “تأتون من بعيد” في 2003 وإنتاجه في 2018.. لماذا هذه المسافة الزمنية؟

هناك عدة أسباب لهذا الفاصل الزمني، فعندما راودتني فكرة الفيلم في 2003 كانت مرتبطة بمشاركة العرب في الحرب الأهلية الإسبانية، خصوصًا وأن الإسبان لا يعرفون عن هذا الجانب سوى مشاركة مغاربة جلبهم فرانكو (1882 – 1975) من المستعمرات وجندهم ضمن قواته، ولم تكن عائلة “نجاتي صدقي” الفلسطينية قد ظهرت في أفق العمل ولا أعرف عنها أي شيء. احتاج الجانب البحثي فقط لوقت طويل، 4 سنوات تقريبًا، سيما وأن وثائق الحرب شحيحة وغير متاحة، ولم يكن البحث فقط ما يؤخرني، فقد كنت أفتش أيضًا عن قصة شخصية، أضفّرها في الفيلم، لم أكن أبحث عن فيلم وثائقي كلاسيكي، كأفلام الجزيرة الوثائقية مثلًا. لم يكن عندي أمل كبير في العثور على أحد أفراد الجيل الذي شارك في تلك الحرب، لأن متوسط أعمارهم في فترة بحثي تلك كان فوق التسعين عامًا، لذلك كان الحل هو اللجوء لأحد أفراد الجيل الثاني أو التالي للجيل العربي الذي شارك في الحرب الأهلية الإسبانية.

بالصدفة في 2007، أثناء إقامتي في مدريد، قرأت كتابًا إسبانيًا عن الرحّالة العرب، وفيه تعرفت على المناضل الفلسطيني الشيوعي الأممي نجاتي صدقي ورحلته إلى إسبانيا، وفيه أول إشارة أجدها لمذكرات من أحد العرب المشاركين في الحرب، فعدت لمؤلفة الكتاب التي دلتني على هند بنت نجاتي صدقي في أثينا، وهند تكفلت بإرسال كتاب مذكرات نجاتي صدقي إلي، وهو بطبيعة الحال كتاب سياسي لا علاقة له بالقصة الشخصية لنجاتي وأسرته. بعدها قررت أن أذهب لرؤية هند في اليونان في 2007، وأغلب مشاهد هند في الفيلم صورتها في 2007 في اليونان عدا اللقاء الأخير الذي يجمعها بأخويها. المهم أنني في اليونان اكتشفت قصة العائلة بشكل كامل، ووجدت الفيلم ينجرف إلى منطقة أخرى غير تلك التي بدأت منها: مشاركة عائلة فلسطينية في الحرب الأهلية الإسباني، التي أراها – الحرب الإسباني – تلخص تاريخ منطقتنا.

هكذا شرعت بعد لقائي بهند في البحث عن تمويل لإنتاج المشروع، وهو لم يكن متاحًا للأسف. وبعد تلك الفترة بسنة عدت للقاهرة، وأخرجت أفلام أخرى، وسرعان ما اندلعت الثورة المصرية في 2011، كل ذلك والفيلم قابع في رأسي لا يبارحها، وطوال تلك السنوات وأنا على علاقة بعائلة نجاتي صدقي. صحيح أنني كنت أقوم بأمور أخرى، إلا أن مشروع “تأتون من بعيد” كان حاضرًا معي دائمًا. كنت آخذ أطراف الخيوط من أبناء نجاتي صدقي وأحاول رسم صورة للحكاية، تفسيرات لمواقفه التي يعرفها أبناؤه لكنهم لا يعرفون خلفياتها ودوافعها، وأربط تلك المنعطفات في حياته بمسار الحرب الأهلية ومشاركة المغاربة فيها.

في 2015 اتصلت بي هند وأخبرتني أن أختها دولت مريضة وبدأت تصاب بضعف في الذاكرة، وأنني إن كنت مهتمة باستكمال الفيلم فعلي مقابلة دولت، وكانت اتصالاتي بهذه الأخيرة أقل من اتصالاتي بأخويها هند وسعيد، هذا لأن دولت لا تتحدث إلا الروسية، بينما يتحدث سعيد وهند العربية والإنجليزية والتواصل معهما أسهل.

لم يكن الإنتاج متيسرًا حينها، لكنني سافرت، وقابلت دولت أو دولشيكا، وكنت أتصور أنني أعرف عنها كل شيء ولا أحتاج منها إلا أن تحكي الحكاية التي أظن أنني أعرفها، لكنني فوجئت بتلك الشخصية الاستثنائية، دولشيكا كانت رغم تقدمها بالعمر صاحبة ذاكرة قوية للغاية، ولمرة أخرى أجد أن لقائي بها يأخذ الفيلم لمنطقة أخرى، كنت أظن أنها إحدى ضحايا الظروف التاريخية المعقدة في تلك الفترة نظرًا لأنها اقتلعت في شهورها الأولى من أسرتها ووضعت في ملجأ للأيتام في روسيا وعاشت فيه حتى السادسة والعشرين. لكني وجدتها متصالحة ولا تتعامل مع نفسها كضحية، وتؤمن بأن العالم كي يتقدم إلى الأفضل فهناك أناس عليهم أن يدفعوا الثمن.

بعدما صورت مع دولت بدأت في إجراء المونتاج بعد أن صار الفيلم مختلفًا عن ذلك الذي كنت أفكر فيه في 2003، وأثناء هذه الفترة استطعت تدبير تمويل يكفي لمصاريف باقي السفرات الناقصة والمونتاج وما إلى هنالك، ولم يعد متبقيًا سوى لقاء يجمع الإخوة الثلاث في بيروت، دولشيكا من موسكو وهند من أثينا وسعيد من البرازيل، كما تجمعوا أول مرة في بيروت قبل عقود طويلة، وحينما عرفت أن دولشيكا أصيبت بجلطة في المخ وجدت أنه من المستحيل أن تسافر من موسكو لبيروت ولذلك أجريت تعديل آخر ونقلت اللقاء إلى موسكو. وأعقب ذلك فترة للتأمل في المادة والصوت وباقي العناصر، خاصة وأنني أنا من قمت بالمونتاج. هذا باختصار سبب تأخر الفيلم من 2003 وحتى 2018.

إذن الفيلم قد يغير مساراته أثناء عملية صناعته؟

بالطبع، فلو أنك منخرط في عملية صناعة فيلم تتمركز فكرته حول شيء تعرفه بشكل جيد جدًا، سيكون فيلمًا فاشلًا، لأن علاقتك بالواقع وكيفية تفاعلك معه هو جزء من أي فيلم تسجيلي، يجب أن تمنح فرصة للبشر كي يدهشوك أو يعرّفوك على ما لا تعرفه، فإن ظننت أنك تعرف كل شيء فستنتهي إلى فيلم جامد يقدم فكرته بنظرة فوقية، وهذا ما حصل بيني وبين دولت إذ كنت أظن أنني أعرف كل شيء عنها وعن الفيلم، ولا أريد منها أكثر من أن تحكي هذا الذي أعرفه، غير أنها فاجأتني بنفسها أولًا وبما لديها من حكايات ثانيًا، وهنا على صانع الفيلم أن يتحلى بالمرونة ويترك نفسه، ليس بشكل كلي طبعًا، فلا يترك نفسك للريح تمامًا، لكن عليه ألا يهدر ما يلوح له من فرص خارجة عن خطته الأصلية إلا أنها تضيف لتلك الخطة، فليغتنمها. يجب على صانع الفيلم أن يتمتع بهذا الشغف والفضول للاستكشاف أبعد مما كان يخطط، أحيانًا هؤلاء الناس من خارج الحسابات يأخذونك إلى مناطق أغنى.

قلتِ في حوار صحفي إن “تأتون من بعيد” يحكي اللحظة الراهنة من مرآة الماضي… كيف؟

لا أدل عن ذلك من مشهد “ماكينتوش”، المصحوب بأغنية ذات صلة بالحرب الأهلية الإسبانية، في مكان كان ملتقى للمتطوعين الشيوعيين زمن الحرب، إلى مكان تحول لرمز من رموز الرأسمالية، هذا تلخيص لما صار والمآل الذي وصلنا إليه في اللحظة الاستهلاكية الراهنة. المشهد الآخر في مفتتح الفيلم المتعلق بغزو العراق ربما يصلح كشاهد على ما تسأل عنه، فاللحظة الراهنة في منطقتنا وليدة غزو العراق في 2003، إذن فالماضي كان الحرب الأهلية الإسبانية بينما الواقع الحالي انطلق من نقطة غزو أمريكا للعراق وحاولت تمرير هذا المعنى باللغة السينمائية باستخدام بعض المواد الأرشيفية المتاحة عن غزو العراق، وتوظيفها ضمن مشاهد الحرب الإسبانية، بمعنى أنني هنا لم أستعر من التاريخ لحساب الحاضر بل استعرت من الحاضر لحساب التاريخ.

اللحظة التي نعيشها حاليًا هي امتداد للفاشية في أوروبا في تلك السنوات، ونتيجة الهزيمة في ثلاثينيات القرن الماضي ممتدة حتى اللحظة. الأمر الآخر هو أن الصهيونية هي امتداد للفاشية الأوروبية، لا أعرف إن كان هذا المعنى ملحوظًا في الفيلم أم لا، عبر العائلة الفلسطينية وعلاقتها بالحرب بين الثوار الإسبان والجنرال الفاشست فرانكو.

هل كان هذا المعنى والربط المبثوث بين السطور حول علاقة الصهيونية بالفاشية الأوروبية سببًا في تأخير توفير إنتاج عبر الصناديق الأوروبية المانحة وغيرها من جهات التمويل؟

بالطبع كان هناك في الفيلم مشكلة على هذا المستوى، هناك هذه الإشارات للصهيونية وهناك إشارات أخرى للشيوعية، فأنت تقدم نموذج (أي نجاتي صدقي) لا نقول حتى إنه يساري بل هو شيوعي، وصحيح أن الفيلم متماس مع روسيا لكن هذا التماس لا يخدم أغراض من يود أن يهاجمن روسيا أو يتربص بها ويتصيد لها مثلًا، صحيح أن هناك انتقاد للأحزاب الشيوعية في زمن الحرب، لكن في المقابل الصورة التي قدمتها دولشيكا للملجأ في روسيا كانت حقيقية وصادقة ولا أستطيع أن أغير ذلك، وكل هذه الأمور عن الصهيونية والشيوعية ليست مطلوبة من قبل جهات الإنتاج أو كما نقول بالمصري “ملهاش سوق دلوقتي”.

معادلة الخروج بفيلم وثائقي مفعم بالعاطفة ومستويات عالية من المشاعر تعادل نظيرتها في الأفلام الروائية.. هل هذا التحدي الفني كان ضمن أهدافك؟

أعتقد أن كل مخرج يريد أن يقدم عملًا شخصيًا وعاطفيًا، لكن للأسف ربما شروط السوق الحالية لا تسمح بذلك، بمعنى أنك لو عرضت على الجزيرة الوثائقية فكرة فيلم عن الحرب الأهلية الإسبانية ثم أخذت لهم “تأتون من بعيد” فلن تقبله، النوع الوثائقي السائد هو الذي يوصل المعلومة معلبة جاهزة دون وجود مساحات للتفكير، الأصعب الآن هو أن تعرض مادة فيها مساحات للتفكير والتحليل، فمثلًا، رغم أن تجمع الإخوة الثلاث دولشيكا وهند وسعيد حدث في موسكو لظروف دولشيكا الصحية ليس إلا، غير أن البعض فسر ذلك بأنه نوع من إحداث للتوازن في علاقة الإخوة إذ جرت العادة أن دولشيكا هي من كانت تترك موسكو وتذهب لأسرتها في بيروت. هل تتصور أن وضع السوق الآن يقبل بأفلام تفتح مساحات مثل هذه للتأويل والتأمل وطرح الأسئلة والمناوشات؟ مستحيل.

ما نضرب عليه مثلًا الآن بأفلام الجزيرة، المقصود به الأفلام الوثائقية السائدة، وهو النوع الرائج الذي يطرح قراءة واحدة، معلومة جاهزة، مثلًا قبل أيام شاهدت وثائقيًا لمخرجة لبنانية معروض على الجزيرة، وكنت قد شاهدت أفلامها السابقة، ووجدت فيلمها على الجزيرة مصنوعًا وفقًا لمعايير الرائج، الطريقة المطلوبة، وهذا مناقض لأفلامها السابقة التي كانت ذات قيمة فنية عالية. لكن وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك وصفة تقنية لتقديم فيلم يتسم بالصفات التي ذكرتها في سؤالك، وإنما هي قاعدة فنية أعمل بها: لا أقدم أو أحكي إلا ما أرى فيه الاختلاف والتفرّد. وأعتقد أن الكثير من المخرجين يسعون دائمًا لتقديم ما يمسهم، ويشغلهم، للمشاهدين، بعيون هؤلاء المخرجين ومن زاوية رؤيتهم، فليس هناك فيلم محايد. هي محاولة لدعوة المشاهد لمشاهدة العالم من الزاوية التي أراه منها.

أيضًا حرصت على أن لا أضيف للفيلم إلا اللحظات والومضات التي لمستني وهزتني، أنتقي من المادة الفيلمية المشاهد التي أصابتني بالقشعريرة، أو أبكتني، أتغافل عن العادي، فأنا لا أملأ فراغات، بل أتبع إحساس وأضيف المادة التي أتأثر بها واثقةً من أنها ستؤثر بالمشاهد مثلما أثرت بي. أحاول أن أنقل دهشتي للمشاهد.

قلتِ في أحد حواراتك إن المؤسسات المالكة لحقوق المادة الأرشيفية تغالي في أسعارها، هذا تحدٍ لمخرج الفيلم الوثائقي، كيف تعاملتِ مع ذلك؟ كيف وازنتِ بين ثنائية السرد الشفوي والمادة الأرشيفية؟

لم أحاول أن أحل شيئًا لأنني منذ اللحظة الأولى كنت أعرف أن الأسعار باهظة لكنني لم أعرف التفاصيل، وقررت الدخول إلى أكثر من أرشيف وانتقاء المواد دون أن أعرف تفاصيل أسعارها فيؤثر ذلك على انتقائي ويجعلني أميل للأرخص، خفت أن أسقط في هذا الفخ فلم أسأل عن تفاصيل الأسعار، واخترت ما رأيته مناسبًا للفيلم على أمل أن أفاوض لاحقًا على الأسعار.

لما بدأت رحلة البحث عن الأسعار وجدت أن متوسط سعر الدقيقة 1500 يورو، ولا يمكنك أن تشتري أقل من دقيقة، ولقطات قصف العراق من الـ CNN كانت بـ 9000 دولار وبعد التخفيض صارت بـ 7500 دولار، مدهشون الأمريكان، يقصفوننا ثم يبيعونا المادة الأرشيفية للقصف بهذه الأسعار! وأنا أعتقد أن هذه الأسعار ليست تجارية، فهي لو كانت أرخص لباعوا منها أكثر وربحوا أكثر، إنها أسعار سياسية، أما المواد التي يرحبون برواجها فيبيعونها رخيصة. هناك مؤسسات كبرى معدودة تسيطر على هذه المسألة، أو بمعنى آخر تسيطر على التاريخ.

لا يفوتني أن أذكر أن أرشيف “الفوضويين” في برشلونة مفتوح للجميع وسمحوا لي بأخذ المادة الأرشيفية التي احتجتها بشكل مجاني.

وماذا عن نشيد “الأممية” بصوت الراحلة ريم بنا (1966 – 2018) هل منحتك إياه مجانًا؟

طبعًا، طبعًا، الله يرحمها، كانت في لحظة صحية حرجة حين قصدتها من أجل نشيد الأممية، وعلى الرغم من أنها لم تكن تعرف شخصية نجاتي صدقي، إلا أنني لما حكيت لها أن الفيلم عن الحرب الأهلية الإسبانية عبر نموذج نجاتي صدقي، بادرت بالموافقة.

حصلتِ على عدة منح لتمويل الفيلم، كيف ترين دور الجهات الثقافية المانحة خصوصًا في ظل جفاف مصادر التمويل في مصر؟

الحقيقة لدينا جفاف كامل في مصر، وهذه أزمة، هناك صناديق دعم وتمويل قوية في تونس ولبنان والجزائر والمغرب والأردن، أما في مصر فليس هناك تمويل لا للفيلم التسجيل ولا الروائي، ولا للمخرج الكبير ولا المخرج الشاب. ومن هنا أتساءل ما معنى فيلم مستقل؟ إنه وهم، فهذا الفيلم المستقل يحصل على تمويله من صناديق الدعم، وهذه الصناديق لن تمنحك دعمها لو حاولت تقديم فكرة تتعارض مع أفكارها، وبالتالي عن أي استقلال نتحدث؟ على سبيل النكتة كنت أقول إن أفلام “السبكي” هي الأفلام المستقلة الحقيقية!

بعض الدعم وصلني بالصدفة، مثلًا، شاركت في بالفيلم في مرحلة الـ”النسخة الأولية” في إحدى الورش بمهرجان قرطاج، وتصادف ذلك مع حضور أحد المحكمين من مؤسسة الدوحة للأفلام الذي دعاني للتقديم بطلب للمنحة، وقلت له حينها إنني لم أقدم لأنني كنت أرى أنني لن أحصل منهم على ذلك الدعم، لكن لما أرسلت بناء على طلب ذلك الشخص حصلت على الدعم. لك أن تتخيل كيف هو الوضع في مصر بالمقارنة، تخيل أن أسامة فوزي (1961 – 2019)، مخرج التسعينات الأشهر، رحل دون أن يخرج فيلمه بسبب شح التمويل.

توفير ميزانية لإنتاج الأفلام بدأت تظهر آثاره الفنية في تونس ولبنان، والمغرب والجزائر تلحقان بهما. المشكلة أن الميزانية المخصصة للثقافة في مصر يصرف أغلبها على مهرجانات، كل مدينة مصرية فيها مهرجان بكل مصاريفه، آه يا الله لو كانت نصف ميزانية المهرجانات تذهب للتمويل! قل لي بالله متى كان آخر فيلم للمخرجين الكبيرين داود عبد السيد أو خيري بشارة؟

حصل الفيلم على العديد من الجوائز وترشح في قوائم جوائز أخرى.. هل الجوائز معيار منصف للتقييم؟

لا علاقة للجوائز بالتقييم، المسألة ببساطة أن ثلاثة أو أربعة أعضاء بلجنة التحكيم تداولوا وتوافقوا بعد نقاشات على تفويز الفيلم الفائز، وكم رأينا من أفلام رائعة تُعرض في مهرجانات كبرى ولا تفوز بشيء، بل كانت أفلام رديئة هي التي تفوز بالجوائز. أحيانًا تستنتج الفائز من أسماء المحكمين، وأحيانًا ترى تشكيلة حكام جيدين وذوي نزاهة وتوقن أنهم سيختارون الأفضل للفوز. لكن تبقى الجائزة الكبرى هي وصول الفيلم لشريحة كبيرة من المشاهدين ومدى تفاعلهم معه. هذه بألف جائزة.

كيف ترين حركة النقد السينمائي عربيًا خصوصًا في مجال الفيلم الوثائقي؟

مشكلة الكثير من النقاد أنهم يتعاملون مع الفيلم بوصفه الفيلم الذي أرادوا مشاهدته، لا يأخذونه كما هو، هذا بخلاف الفوضى التي جعلت الجميع يكتبون عن الأفلام، ووصل الأمر إلى اعتبار أن كتابة ملخص الفيلم نوع من النقد دون تحليل أو طرحة فكرة أو رؤية، أعتقد أن هذا يعكس مشكلة وفقرًا في الثقافة، وأتصور أن هذا لا يسري على نقد الأفلام فقط بل يسري على نقد الأدب والروايات والمسرح. أما الأزمة الأكبر هو افتقار المشهد للتنوع، الآن إذا أشدت بالفيلم فستُتهم بأنك صاحب المخرج، أما إذا أبديت رأيًا سلبيًا في الفيلم فستُتهم بتصفية الحسابات، هذا الافتقار للتنوع يدفع شابًا مثقفًا على المستوى السينمائي للإحجام عن كتابة نقده في فيلم ما بعد أن تناولته بالنقد الأسماء المكرسة والنقاد الكبار، وبالمناسبة، هذا لا يسري على مصر والمنطقة فقط، فقد رأيت مثل هذا في فرنسا، وحضرت ندوة للنقاد في مهرجان برلين مع المخرجة الفرنسية أنييس فردا (1928 – 2019) أهم رموز الموجة الفرنسية الجديدة، وقد صُعقت من نوعية الأسئلة والملحوظات المطروحة ومدى تواضعها، وهذه المقارنة لإنصاف النقد المصري وإن كان لا ينفي عنه أنه يميل كثيرًا للمجاملة. وهذا أيضًا لا ينفي أن “تأتون من بعيد” نال حظًا جيدًا من الكتابة النقدية في مصر، نقد جيد ومقالات التلخيص التي أشرت لها.

لماذا أسستِ مهرجان القاهرة لسينما المرأة؟

المهرجان تأسس في 2008، وسينما المرأة ليست نوعًا سينمائيًا، ولا يختص بالأفلام التي تعرض قضايا النساء، فالمهرجان يقدم كل أنواع الأفلام، بشرط أن تكون أفلام نساء، أي أن المخرجة سيدة، وهو ليس أول مهرجان لسينما المرأة بهذا المعنى، هو الأول عربيًا، لكنه ليس الأول عالميًا، وهو امتداد لتجارب كثيرة خارج مصر والعالم والعربي، مثل مهرجان دورتموند لسينما المرأة في ألمانيا ومهرجان كريتاي لسينما المرأة في فرنسا، المهرجانين الأقدم، وبالطبع تعرض المهرجان لأسئلة تعقب على تخصيصه للمرأة، وأرد على ذلك بسؤال: هل مهرجان السينما الإفريقية منحاز ضد الأوربيين؟ أم أنه محاولة لتسليط الضوء على فنانين يفتقرون إلى هذه الأضواء؟ هذا هو ما يسعى له مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة، تسليط الضوء على أولئك المخرجات. يحاول المهرجان أيضًا توفير منصة تحلل كيفية تناول المرأة سينمائيًا لأمور عامة، “إضراب عمالي” مثلًا، ويفتح بابًا للنقاش حول هذا الفرق في التناول النسائي للشأن العام عن تناول المخرج الرجل له.