في 11 أيار زرت حيفا. لم أتجول في شوارعها إلا بواسطة الحافلة. سرت فقط ثلاث دقائق على قدمي بحثاً عن مرحاض.

دخلت إلى مطعم وسألت العامل بالعربية فأجابني بها وهو عامل عربي ويخيل إلي أن المطعم يعود إلى عرب فرواده كانوا يتحدثون العربية. كما لو أن حيفا القديمة ما زالت حيفا قبل 1948. في الحافلة كنت أنظر إلى المباني القديمة التي أقيمت قبل العام 1948 وكنت أسرح.

تذكرت أميل حبيبي مراراً وتذكرت روايته ”اخطية”: “نستالجيا إلى حيفا القديمة في حيفا“ -مع بعض تصرف- ولم يكن ثمة جلطة سير في الشوارع فقد كان اليوم يوم جمعة وكانت الساعة هي الخامسة مساء. لقد كان السبت أسبت.

في رواية غسان كنفاني “عائد إلى حيفا” وصف للمدينة وشوارعها بعد طرد الفلسطينيين منها. كما لو المدينة كانت تعيش يوم سبت حقيقي يلتزم فيه اليهود بيوتهم.

آخر مرة زرت فيها حيفا كانت في العام 1987 تقريباً ومنذ ذلك الوقت لم أرها إلا في القصائد والقصص والروايات كما لو أنني من جيل الألم الذي كتب عنه الشاعر المصري أمل دنقل “نحن جيل الألم لم نر القدس إلا في القصائد”.

وهناك في حيفا تذكر ربعي المدهون شهقة أحد أبطال روايته “مصائر” وكررها على مسمعي مراراً. “ولك ااااااه!” كيف ضاعت حيفا؟ كيف ضاعت هذه البلاد وصرنا نأتي إلى زيارتها فتؤذينا. نستمتع بزيارتها ولا نخلص من عتاب محب أو كاره.

صرخة ربعي المدهون وصرخة بطله تعيد قارئ الأدب الفلسطيني إلى ما كتبه الشاعر أحمد دحبور عن علاقته بالمدينة وقد كتبت عن هذا تحت عنوان “مجنون حيفا”.

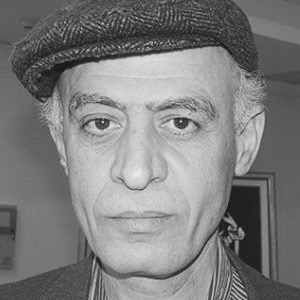

أقام الشاعر الذي ولد في حيفا في نيسان 1946 في مخيم قرب حمص وعانى من قسوة الحياة وكانت أمه تلجأ إلى ما يشبه التعويض: “غداً نعود إلى حيفا. حيفا جنة الدنيا”.

في تسعينيات القرن العشرين زار الشاعر مدينته وبكى وكتب أشعاراً في هذا عبر فيها عن حسرته: “وصلت حيفا ولم أعد إليها

وصلتها ولم أعد إليها

يا حسرتها علي أم يا حسرتي عليها”

وكل من يزور حيفا منا يتحسر.

كان راشد حسين ابن قرية مصمص قبل هجرته من حيفا يزورها ويتغزل فيها، ولما هاجر ألم به الندم واستبد به الحنين. لم يرق له العالم العربي فقد شعر في مطار القاهرة بالمذلة ”واقف كلي مذلة في مطار القاهرة

ليتني كنت طليقاً في سجون الناصرة“. وفي نيويورك لم يجد ما يعوضه عن حيفا.

رأى راشد في نيويورك مدينة زجاجية ولم يلسعه بردها كما كان برد حيفا يلسع ولم يجد فيما رأى ما يعوضه عن حيفا.

هناك في نيويورك كتب:

“أتيت الطب في نيويورك أطلب منه مستشفى

قالوا أنت مجنون ولن يشفى

أمامك جنة الدنيا ولست ترى

سوى حيفا”.

ومات راشد هناك متحسراً على بلده وعلى حيفا.

في حيفا والدليل يتحدث عن المدينة ويذكر أسماء شوارعها تحضر رواية غسان كنفاني المذكورة وتحضر كتابات سلمان ناطور التي كتبها منذ سبعينيات القرن العشرين وأعاد إدراج أكثرها في كتابه “ستون: رحلة التيه والصحراء” ومنذ 1948 ونحن نعيش رحلة التيه والصحراء. نزور بلادنا ونتحسر عليها ونحن إليها ونحن فيها. ينتابنا الحنين إلى المكان ونحن فيه كما حدث مع إميل حبيبي فحن في 1985 وهو في حيفا إلى حيفا أربعينيات القرن العشرين، ومات الروائي وكتب على شاهد قبره “باق في حيفا”.

كما لو أن ما قاله محمود درويش في قصيدته التي أهداها إلى الشاعرة فدوى طوقان يوم زارته ورفاقه بعد هزيمة حزيران 1967 “يوميات جرح فلسطيني“، كما لو أنه ما زال صالحا مع فارق يكمن في الحسرة.

“نحن في لحم بلادي

هي فينا”

وأشهد أنها فينا حتى نحن الذين ولدنا في الخيام بعد النكبة.

في مقالاته ومقابلاته ورواياته يكرر الروائي إلياس خوري العبارة الآتية: “النكبة لم تنته. النكبة ما زالت مستمرة ” وحين كتب “باب الشمس“، 1998، و”أولاد الغيتو: اسمي آدم“، 2016، أعادنا إلى العام 1948. أعادنا إلى مجزرة اللد وما تلاها وفي “باب الشمس“ نتحسر على حسرة أم حسن وهي حسرة 6 ملايين لاجئ فلسطيني في المنافي.

النكبة ما زالت مستمرة.

حقاً إن النكبة ما زالت مستمرة.

وأنا أمعن النظر في الأدبيات الفلسطينية التي كتبت منذ العام 1948 عن النكبة الحظ الآتي: كانت الكتابة القصصية والروائية عن النكبة موجودة في أعمال كتاب كثيرين وأغلبهم فلسطينيون. والآن الحظ أن الكتابة ما زالت موجودة وما زالت تقوى وتشتد.

في العشر سنوات الأخيرة ظهرت أعمال أدبية عديدة لكتاب فلسطينيين وكتاب عرب خاضوا فيها في النكبة وما جرته. وغدونا نقرأ عن تبعات العام 1948 نصوصاً كثيرة.

كتب إبراهيم نصرالله العديد من الروايات وكتبت الكاتبة المصرية رضوى عاشور “الطنطورية” وكتب الياس خوري ”أولاد الغيتو“ وكتبت وفاء أبو شميس ”من أجل عينيك الخضراوين“ وكتب وكتب وكتب.

أمس وأنا في حيفا تذكرت حيفا.

أعتقد أن أدب النكبة يجب أن يدرس من جديد وفي ذكرى النكبة لا بد من حيفا.